記事抜粋7

本文はこちら:記事抜粋7 | LinkedIn

Previously, 記事抜粋6 | LinkedIn

[1] 液化天然ガス争奪戦が長期化の可能性、2025年頃にかけ「ひっ迫」…エネルギー白書が警鐘 (msn.com)

安価なロシア産LNGに依存してきた欧州各国は、米国などに調達先を切り替えている。価格が高騰して購入できなかったパキスタンでは、計画停電に追い込まれた。

徹底した省エネってZEBとかだろ。「節電してください」はいい加減限界だわ。

再エネはこれから大型風力が増えてはいくんだが、2025年では効果がまだ知れている。Vehicle Electrification & Renewable Energy Shift LXXXI | LinkedInでは小型風力なども紹介したんだが・・・。

原発は再稼働がなかなか進まない・・・。

[2] 米、ウクライナの攻撃計画把握 ノルドストリーム爆発前に=新聞(ロイター) - Yahoo!ニュース

まあ、開戦後だし、ロシアは結局欧州市場を捨てなければならないし。ウクライナが非難されることは無いでしょう。

宗男が何言うかわからんが、維新は軽率なことを言わせんようにくぎを刺しておいたほうがいいだろう、念のため。

[3] The 3 Most Exciting Oil And Gas Exploration Plays In South America | OilPrice.com

アルゼンチンのシェールが加わったのは良いニュースだ。

Argentina: Argentina is once again embroiled in an economic crisis where rampant inflation is eroding the wealth of everyday Argentineans and destabilizing the economy. While yet another sovereign debt default was narrowly avoided South America’s second-largest economy is undergoing considerable turmoil. By April 2023, the country’s inflation rate had broken through every forecast soaring to an annual high of 109%. This is sharply impacting consumers who are facing further headwinds as the economic crisis heats up and Argentina’s drought worsens. Indeed, Argentina is teetering on the edge of a deep economic crisis with no sign of a prolonged economically damaging drought ending any time soon. The national government in Buenos Aires, for over a decade, views the vast 7.4-million-acre Vaca Muerta shale formation in the Neuquén Basin as a silver bullet for Argentina’s vast economic and fiscal woes. In as little as two years Argentina’s oil output has grown by a stunning 25% to 627,730 barrels per day during April 2023 which was a mere 0.5% lower than the all-time production record reported of 631,103 barrels daily for March 2023. Natural gas production is also soaring. Argentina pumped 4.4 billion cubic feet of per day during April 2023 which was 3% lower month over month and 12% less than the all-time record of nearly 5 billion cubic feet daily lifted during August 2022. It is rapidly rising shale oil and gas production from the Vaca Muerta that is driving this stunning. Shale oil now makes up 48% of Argentina’s petroleum production compared to 41% a year ago while shale gas is responsible for 57% of total natural gas output against 53% a year earlier. Analysts believe that the Vaca Muerta alone could be pumping one million barrels of oil by the end of 2030, although a lack of infrastructure, notably pipeline takeaway capacity is weighing on efforts to significantly lift production. Activity in Argentina’s oil patch, and the Vaca Muerta in particular, is ramping-up at a frantic pace. According to the Baker Hughes international rig count, there were 58 active rigs in Argentina at the end of April 2023 compared to 54 a year earlier and 33 for the same period in 2021. Investment in Argentina’s oil patch is rising at a solid clip. For 2023, state-controlled oil company YPF intends to invest $5 billion which represents a notable 22% increase compared to a year earlier. The national oil company’s CEO announced in April 2023, that in conjunction with partners, YPF is targeting the development of $6 billion to $7 billion of infrastructure in the Vaca Muerta to boost hydrocarbon exports from the formation. These plans, however, could be disrupted by inflation and Argentina’s worsening economic crisis.

中東はシェアを落とすでしょう:Saudi Arabia’s Unsuccessful Attempt To Boost Oil Prices | OilPrice.com

ロシアもボケっとしていると商機を逃すでしょう。

Guyana: After a raft of oil discoveries by Exxon in the prolific offshore Stabroek Block, impoverished South American country Guyana emerged as Latin America and the Caribbean’s latest drilling hotspot. Indeed, industry analysts describe the former British colony as the world’s hottest frontier drilling location. There are signs that the feverish activity underway in offshore Guyana will gain further pace as foreign energy companies pick over the spoils. Even Georgetown’s efforts to boost oil revenue by introducing a stricter production-sharing agreement with a 10% royalty rate, a reduced cost recovery threshold, and a 10% corporate tax have done little to deter interest in offshore Guyana. The impoverished South American microstate has gone from the first world-class discovery in 2015 to first oil by 2019, a four-year period, which represents a stunning pace of development for a major billion-dollar energy project. By April 2023, Guyana was pumping nearly 400,000 barrels of crude oil per day, which is well above the nameplate capacity of the two FPSOs operating in the Liza oilfield. Through the implementation of further efficiencies and improvements to the FPSOs Exxon can further bolster production. It is anticipated that Guyana will be pumping at least 1.2 million barrels per day by 2027. Oil production in the former British colony could rise even higher than predicted because Exxon has made two additional oil discoveries already during 2023 and intends to bring two operations online by the end of 2025. The energy supermajor gave the $12.7 billion Uaru oil project the greenlight last month. Offshore Guyana is not only about the prolific Stabroek Block. The country is attracting considerable interest from foreign energy companies as more oil discoveries are made. The latest being CGX Energy’s discovery with the Wei-1 wildcat well in the Corentyne Block. According to the company, which is 78% owned by Canadian intermediate oil producer Frontera Energy and also holds a 68% interest in the block, the well has encountered multiple oil-bearing intervals. Nevertheless, according to CGX, it is uncertain whether the hydrocarbons encountered are sufficient to underpin a commercial development. This does indicate that the petroleum fairway contained in the Stabroek Block continues through the northern tip of Corentyne into Block 58 offshore Suriname.

あとはメキシコ、コロンビアが商機を生かせるかってところか。

[4] たまにはこういった記事も:2022年最新日本トップ10リチウムイオンバッテリーメーカー - TYCORUN ENERGY

20世紀末に「松下電池、三洋電機、Sonyの三社が限界(当時の三強)。日本は電池メーカー多すぎ。」と言われていたが・・・今でもこんなに有る(笑)。これら以外にも有る(笑)。記事の中にも個別の企業の説明が有るがここではそれを参照せず簡単に紹介を。

パナソニック: 松下電池の時代から続く老舗。三強のもう一つ、三洋電機も吸収してほぼ一強化。ところで、俺は三強の時代も三洋電機の電池が一番レベルが高かったと思う。

村田製作所: 三強の一つだったSonyが儲からなくなった電池事業を売り払った相手。

京セラ: 大阪市立大の小槻さんに指導を仰いで全固体電池の研究をやっていたが、断念(俺がここに加わったとき「積層セラミックコンデンサみたいなもんならつくれるでしょうけど」と言ったらショックを受けていた(笑)。今、村田製作所・TDK・太陽誘電といった積層セラミックコンデンサメーカーが積層セラミックバッテリーをつくっている(笑)。)。その後、24Mのクレイ型電池技術を導入し、定置型蓄電池として製造・販売。

東芝: 急速充放電対応のSCiBのサプライヤ。

エリーパワー株式会社: 電池屋は採用せず設備屋のみを採用して生産能力だけ身に着けた企業らしい。「燃えない電池」が特徴だが「良いと言われるものを寄せ集めた」感が強い -- やっぱり「シロートっぽい」のである。「そりゃ悪くないけど、どこに使うの?」って感じなのだ。案の定、経営破綻して大和ハウスグループに買われた。

FDK: 老舗。ニッケル水素電池は知っていたがリチウムイオン電池もやっているとは知らなかった。

三菱電機: 定置型蓄電池をやっている。

プライムアースevエナジー: もともとパナソニック&トヨタ合弁だが、今はほぼトヨタ。HEV用電池はここだ。BEVにも参戦。

ブルーエナジー: 記事通りでGSユアサとホンダの合弁。HEV用電池。BEVにも参戦。

ビークルエナジージャパン: ここだけ記事を参照。「茨城県ひたちなか市に本社を置き、ハイブリット自動車などの車載用リチウムイオン電池のマーケティング及び開発、製造を主に行う日立オートモティブシステムズです。INCJ、マクセルによる合併会社で日立グループでは2000年に世界初となる自動車用リチウムイオン電池の開発に成功。同年より生産を開始し、これまでにハイブリッド自動車向けなどで200万セル以上の市場実績を持っております。」だそうだ。INCJってのは官民ファンドらしい。Sonyが大型電池(すんげえ大きいCANだった)の上市を諦めたときに部門ごと売り払った相手もここに含まれていると思う -- したがって「2000年に世界初となる自動車用リチウムイオン電池の開発に成功。同年より生産を開始」となっているのである。

車載用で重要なところを太字にした。

定置型はLFPを使っているところがほとんどだが、俺の考えでは定置型リチウムイオン電池は「せいぜい数十分から1-2時間の蓄電用」が経済的限界だ(いわゆる短周期変動+αってとこだ)と前からそう書いている。したがって、2014年にすんげえ久しぶりにリチウムイオン電池の世界に戻ってきたときに(その前に1998-1999年の2年間、エレクトロニクスから電池に浮気して、すぐエレクトロニクスに戻っている。Electrochemical Impedance Analysis for Li-ion Batteries (2018).も新しい情報は加えているが基本その当時の知識だ -- これが日本の常識なのに日本以外でよく理解されていない「ツボ」のようなところだった。2014-2015年に海外を見てそれに気づいたが、これをどのタイミングでおおっぴらにするかが肝心だと思っていた。)最初から水系ナトリウムイオン電池に目をつけている(当時は負極がまだ活性炭だったが)。

東京大学の山田さんが「当時からLFPは定置型に向いていると思っていた」と書いていたが、俺の考えでは①資源戦略上の理由と②定置型にはリチウムイオン電池のコストが高すぎることから最初から車載用だ(これもElectrochemical Impedance Analysis for Li-ion Batteries (2018)にNIMSの資源埋蔵量分析を参照して書いている)。したがって、2014-2015年のBEVフィーバー&三元系フィーバーの時にもLinkedInで繰り返し「LFPでOK」と書いていたのである。もちろん日系メーカーが三元系でやるのはHEVを持っているから合理的であるし、この先全固体電池に進むならなおさら合理的だが。俺は中国がLFPを続けてくれればいい、電解液でいいから大量生産してくれればいいという考えだった。今、そうなりつつあるので満足している。欧米メーカーもLFPを搭載し始めたし、日本でもニッサンが車載用にLFPを再開発すると言い出した。

山田さんも今は水系ナトリウムイオン電池用の電解液を研究している(最初はリチウムイオンでやっていたが、資源戦略上リチウムイオンをやる意味は無いと気づいたからだろう。)。

ところで、車載用でLMOを使うことに対し2014-2015年にボロクソに書いていて「LMOばっかり叩いて悪意がある。ニッケルだって鉄だってプロトンアタックが有れば溶解する。」と怒っていた人がいたが、初代ニッサン・リーフはLMOの溶解が顕在化し問題となった。全固体なら別にLMOでかまわんのだ。京セラも20世紀にLTO/LMOで研究していた。

TYCORUN ENERGYがどういう基準でこれらをトップ10に選んだのかはよくわからない。プロのリチウムイオン電池パック工場らしい。

------------------------------------------------------------------

エレクトロニクスでは

Fermi Level (2018)も「そんなことあるわけない」って言われたが無視して確認できちゃったし、

Vacuum Polarization, Polaron, and Polariton (2018)も「できるはずない」って言われたができちゃったし(もっとも本来の目的は2005年頃にあちこちで話していた光誘起XY型超電導相転移 -- できれば室温で -- なので酸素センサは実はどうでもいいんだが)、

でなんとか腕づくでやり通したんだが(腕づくでやったのは「2001-2010年が日本エレクトロニクス最後の10年」と想定してその間に片づけなければならなかったからだが -- 日本エレクトロニクスは本当にそんな感じになっちゃったが。その当時も「おいおい、日本ってこんなに馬鹿になっちゃったの?」って思ってたんだが。)、電池ってのが特に「頭のトロイ」のが多い分野で結局研究は始められなかった -- だいたい俺が予想したとおりになるのに、結局(笑)。まあ、やる気もあんまり無かったんだが。嫌々だったんだが。他にやることも無かったからだが。

ただ、硫化物全固体電池は本当にやるとは思わなかったので驚きが有った(やりたいのはわかっているのだ。固体だからではない:Electrochemical Impedance Analysis for Li-ion Batteries (2018). 固体なら嬉しいってもんでもないのだ。)。故に期待している。自動車用としてだ。

あと、水系ナトリウムイオン電池にも期待している。定置型としてだ。

[5] ま、BEVも今はこんなもんだが(硫化物全固体電池と急速充電インフラが整えば変わるが):"EVシフト推し"のメディアじゃ言えない、試乗でわかる電気自動車の「弱点」 - クルマ - ニュース|週プレNEWS (shueisha.co.jp)

ま、それは承知の上で、チャレンジャーが原油消費量を削減してくれることを期待しているんだが・・・補助金がムカつく。

高速道路を使うな。近距離移動だけに使え。ここはどうしようもない。

--------------------------------------------------------------------

ところで、こいつらの挑発には乗らず、こいつらをひたすら煽って原油消費量削減に貢献させることを目指そう:衰える日本の自動車産業...日韓接近を促した「世界最大の自動車輸出大国」中国の電気自動車|ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト (newsweekjapan.jp) コーリー・リー・ベル、エレナ・コリンソン、施訓鵬(シー・シュンポン)(いずれもシドニー工科大学・豪中関係研究所)

いや、俺は日系メーカーが手を出すと赤字になりかねない低価格BEVは中国に供給してもらうことを考えているよ。

衰える日本の自動車産業 ここでは日本のほうが、大きな痛みを感じている。最近の統計では、中国は既に日本を追い抜き、世界最大の自動車輸出大国となっている。日本の自動車メーカーは、中国市場でも苦戦している。中国では国産車のシェアが拡大しており、日本車の売り上げは急減しているのだ。2023年3月の日産自動車の中国における新車販売台数は前年比25%減、ホンダとトヨタ自動車も約19%減となった。「もっとHEVを宣伝してくれ!」って悲鳴を上げている中国人もいるが。これは日本の対中輸出全般にも打撃を与えている。22年12月の中国向け輸出は前年比6.2%減となった。23年1月は17.1%もの大幅減、3月になってもマイナス7.7%と、減少傾向が衰える気配はない。これだけでも日本の自動車産業には大問題だが、EV分野における中国メーカーの快進撃は、もっと大きな問題になる可能性がある。ボストン・コンサルティング・グループの昨年の予測によると、世界の自動車市場におけるEVの重要性は今後ますます大きくなり、25年までに世界の軽自動車販売の20%、35年には約60%を占めることになりそうだ。俺はボストン・コンサルティング・グループはちょっと知能が低いんだろうなって思っているが(もしくは極端なポジショントークか)、少しでもBEVを増やせるよう/原油消費量削減に貢献させられるよう煽り続けて欲しいとは思っている、米国で。日本のことは放っておいてもらっていいから。国際エネルギー機関(IEA)の報告書によると、中国は22年、世界のEV輸出市場の約35%を占めた。前年と比べて10ポイントもの拡大だ。これに対して日本のEV市場でのシェアは、18年は約25%あったが、22年には10%以下に落ち込んでいる。いずれ自動車市場の半分以上を占めることになるEV分野で、中国に大きく後れを取っているわけだ。下手にやると赤字になるからこんなもんでいい。いずれ北米と欧州では増やさなければならなくはなるが。日本の経済全体における自動車産業の重要性を考えると、これは重大問題であることが分かる。なにしろ日本の大手企業トップ3のうち2社は自動車メーカー(トヨタとホンダ)であり、自動車産業は直接および間接的に約540万人、つまり日本の労働人口の約8%を雇用している。自動車と自動車部品は、22年の日本の輸出総額の18%に相当する1360億ドルを稼ぎ出した。このような状況で、世界のEV市場で中国が圧倒的な競争力とシェアを獲得しつつあることは、日本経済にとって大きな危険をもたらす恐れがある。環境保護団体クライメート・グループの最近の報告書によると、このまま日本の自動車メーカーがEV市場で伸び悩めば、将来的には170万人の雇用と数十億ドルの利益を失う恐れがある。それは日本のGDPが14%落ち込むことにつながりかねない。えらく日本のことを心配してくれてるんだね。韓国は、自動車産業の相対的な重要性は日本より低いが、やはり国の経済の命運を左右する役割を担っており、こうした不安もある程度、共有している。韓国の自動車産業は20年のGDPの約3%、製造業雇用の11%以上を占めている。国内時価総額トップ10に現代自動車(4位)、起亜自動車(5位)、現代モービス(6位)が名を連ね、1位のサムスンはハイテク自動車部品のサプライヤーでもある。韓国の自動車産業はGDPに占める比率が低いのに雇用に占める比率は高いんだね。22年には世界の自動車メーカー上位20社に韓国企業が2社、21年には自動車部品メーカー上位100社に9社がランクインするなど、自動車産業は半導体や電子機器と並んで、台頭する韓国の先進的製造業の象徴になっている。韓国政府が昨年9月、30年までにEV市場の世界シェアを12%に引き上げるという目標を掲げて約720億ドルの投資の強化を発表したことも、業界としての戦略的重要性を物語る。中国との競争が激化するなか、韓国の自動車産業は、今のところ日本よりはるかに健闘している。中国は「チョロい相手」を褒め称え、強敵をクサすというパターンが多くなっている、ここのところ。韓国の自動車輸出総額は22年に初めて500億ドルを超えた。同年12月に月間で過去最高の54億2000万ドルに達した後、わずか2カ月で記録を更新。23年2月は前年同月比47.1%増の56億ドルだった。同月の自動車と部品の輸出総額は76億ドルで、6年ぶりに輸出品目の1位となり、総輸出額の15.2%を占めている。単価が高いEVの輸出も伸びており、23年2月の輸出額は前年同月比83.4%増の20億2000万ドルだった。ただし、中国でのビジネスチャンスや競争を考えると、喜んでばかりはいられない。中国市場における韓国車のシェアは、16年の8%近くから22年は2%を下回った。22年第1四半期には販売台数が前年同期比で40%減少したことを受けて、韓国の複数の自動車メーカーが中国国内の工場の閉鎖を決めた。もっとも、中国市場でのシェアの低下と、あらゆる地域における中国との競争激化の影響は、韓国の自動車産業に限ったことではない。韓国の対中輸出総額は23年に入って大幅に縮小し、ほとんどの月で前年比30%前後、落ち込んでいる。世界の対中輸出に韓国が占める割合も20%を下回って05年以来の低水準になり、韓国の輸出量全体が押し下げられて、4月は前年同月比14%減だった。中国に半導体を売るわけにいかないから。この下落は、自動車販売台数の減少に加えて、近年は最も収益性の高い輸出品である韓国製半導体の不調が響いている。中国国内の供給業者や中国国内に拠点を置く業者に押され、中国向け輸出が大幅に落ち込んでいる。だから、売るわけにいかないから。対中輸出の後退は韓国のハイテク輸出全般にとって、より大きな危険の前触れになる可能性が高い。韓国貿易協会国際貿易通商研究院の22年の報告書によると、中国は5つの主要新興産業のうち、先端ディスプレイ、充電式バッテリー、新世代半導体の3つで既に市場をリードしている。新世代半導体?無いだろ、そんなもん。

急がれる資源安全保障 日本と韓国にとって対中貿易の補完性の恩恵が薄れている一方で、競争における経済的脅威が実質的に高まっているという視点からも、日韓関係の改善を説明できる。中国の権威主義や好戦的な態度、覇権主義的野心が高まっていることへの懸念を背景に、日本と韓国はそれぞれ中国との2国間関係が悪化しているようだ。部分的にはな。このことは、日本および韓国とアメリカとの同盟関係を緊密にするだろう。アメリカは同盟国に新たな貿易機会を提供するような弾力的なサプライチェーンを整備する「フレンド・ショアリング」などの措置を推し進めており、中国の技術開発を封じるために、先進国の間でより広い戦線を築こうとしている。中国との2国間関係の悪化は、経済競争が主に政治的な競争になる転換点や、主要産業の衰退が国力や国際的な影響力に重大な影響を及ぼす恐れがある場合について、新たな議論を喚起する。日本、韓国、中国は、国際社会における技術開発、国力、主体性の関係について、他の地域と比べて似たような考えを共有している。それが高度に並列化され、相互に競争力のある経済の発展を促し、保護してきた。これは、主に歴史的、民族的、領土的な対立に起因すると考えられてきた地域の頻繁な緊張の根底にありながら、あまり論じられてこなかった要素かもしれない。その意味で、これらの国々の敵対関係の影響は、さらに広がりそうだ。実際、EV分野の競争の激化に伴い、バッテリーや、その生産に必要なリチウムなどの重要鉱物が安全保障問題になる傾向が高まっている。カナダは昨年11月、中国企業3社にカナダ国内のリチウム鉱山企業の株式を売却するように命じた。アメリカで昨年成立したインフレ抑制法はEVメーカーに対し、電池に含まれる重要鉱物の40%を友好国から調達することを求めている。リチウムの大半を中国に輸出しているオーストラリアは特にこの法律の恩恵を受けるとみられ、日本と韓国で製造されるEV用バッテリーに使われるリチウムや水素などの重要鉱物への関心も高まっている。オーストラリア政府は、自国の「重要鉱物が、信頼できる地域の友好国や同盟国の安全保障に果たす役割」を認識する必要性を強調している。彼らの貿易問題もまた、地政学的な配慮という厳しい現実と自由な世界貿易の原則が、ポスト・アメリカ中心主義の世界秩序の中でどのように共存を目指していくか、という答えを待っているのかもしれない。

環太平洋地域は政治的にはアメリカ中心主義的ではあり続けるだろうな、今後も。

[6] 中国の太陽電池市場、深刻な供給過剰の先にある「ペロブスカイト型太陽電池」への期待 (msn.com)

2014-2015年頃の供給過剰の時は欧米や日本にも輸出できたので特に問題視はせずむしろ歓迎という感が有ったが、今回はちょっと難しい。

ウィグル問題で輸出が難しくなったので、中国国内での自家消費を増やしてしのぐことが必要と考えている(前回もそうだったが)。これに加え、一帯一路で、例えば中央アジアにも輸出を増やす必要が有ると考えている。

世界に先駆けて実用化を成し遂げるのはどこか 供給過剰が発生するのは、発展が段階的に進むことに起因する。技術進歩は直線的に進むわけではないのだ。証券日報は上海交通大学太陽エネルギー研究所の沈文忠所長の意見として、「太陽電池は現在、PERC(Passivated Emitter and Rear Cell)技術が主流だが、今後3~5年の間でTOPCon(Tunnel Oxide Passivated Contact)への転換が起こるだろう」といった予想を伝えている。その先は、薄くて、軽く曲げることができ、これまでは難しかった自動車ルーフのようなところにも設置することのできるペロブスカイト型太陽電池が代替することになりそうだ。こうした段階的な技術進歩によって、従来の設備が更新される。技術進歩についていけない企業は淘汰され、それと同時に新技術の開発に特化したベンチャー企業に発展のチャンスが生まれ、全体として市場は段階的に大きく成長する。日本のマスコミは次世代型として注目されているこのペロブスカイト型太陽電池の研究について、日本が先行して開発に成功し、高い技術水準を有していると伝えている。しかし、実用化の点では日本企業の存在感は薄い。やや古い統計であるが、2021年における中国の太陽光発電量は340.86TWhで世界最大で、第2位米国の2倍、第3位日本の3.8倍の規模である(出典:米国EIA)。この巨大市場と国家による産業振興を背景に、アニマルスピリッツに富む中国の起業家たちがアグレッシブな生存競争を続けている。中国の南京工業大学は2022年11月、「スクリーン印刷技術に基づくペロブスカイト型太陽電池」に関する研究成果をイギリスの科学誌「Nature」に掲載している。また、ペロブスカイト型太陽電池の製造を目的としたベンチャー企業の大正(江蘇)微納科技が2018年に誕生している。上場企業では隆基緑能が積極的に開発を続けており、前述のSNEC2023展示会において、ペロブスカイト型太陽電池の試作品が世界第3位となる31.8%の変換効率(ドイツFraunhofer ISEによる検査結果)を達成したと発表している。Fraunhoferは今も太陽電池の研究を続けているね。足元では、供給過剰が深刻となりつつある中国の太陽光パネル産業だが、国家全体の産業の発展という観点からとらえれば、現在の状況はむしろ望ましいとも言える。生き残りをかけて必死に努力する企業や、研究開発力、技術力で以て新たに市場を開拓しようとする企業たちの激しい競争によって、世界に先駆けて先端技術の実用化を成し遂げてしまうのではなかろうか。中国企業に勝つのは容易ではない。

太陽光発電パネルで中国企業に勝つというのは現実的目標とは思えない。例えば、日本の場合、「国産もできる」「回収・取り換えも容易」という観点からの展開になると思う。

--------------------------------------------------------------------------

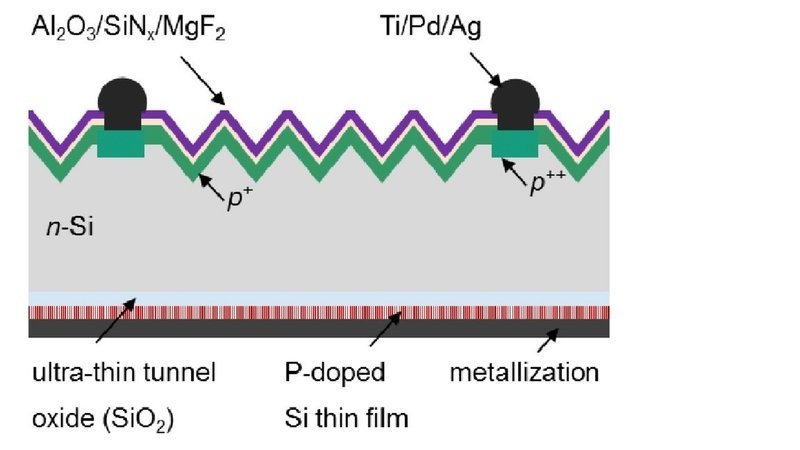

太陽光発電における高効率・高出力を支える「PERC技術」とは?|SOLAR JOURNAL

PERC(Passivated Emitter and Rear Cell)とは、セル裏面側にパッシベーション層(不活性化層)を形成することで、キャリア(電子と正孔)の再結合で生じる発電ロスを抑制する技術。単結晶シリコン太陽電池モジュールは、キャリアが再結合して消滅するまでのライフタイムが長いため(変換効率が高くなる主要因)、PERCによる変換効率の向上が多結晶シリコン太陽電池に比べ顕著になる。

裏面のシリコンとアルミニウム電極界面で起こる再結合をパッシベーション膜(SiN, SiO2,Al2O3 など)で防ぐ。

TOPConテクノロジーが太陽電池の効率をさらに向上させる可能性 - 知識 - DS New Energy (dsisolar.com)

劣化も抑えられるんじゃないかと思う。まあ、そこが寿命を決めているってわけでもないだろうが(封止用の樹脂の劣化が一番早いそうだ)。

[7] なかなか執念深いね(笑):経産省も巨費を投じる「ラピダス」が目指す"2ナノ半導体量産"は夢物語に終わる......!?(週プレNEWS) - Yahoo!ニュース

「2001-2010年が日本エレクトロニクス最後の10年」と想定していたが、1年の誤差も無かったのでちょっと焦ったよ・・・。国プロがもう少し残っていたし・・・。大学も「これからは電池のほうがいいんじゃないかな?」とか言い出すし。もっとも、共同研究とは名ばかりで、実質俺が一人でやっていたんだから何の問題も無かったんだが。

いや、日本もIBMの技術で「つくらせていただく」という位置づけなので、最初から2 nmのやり方をそのまま素直に学ぶというのは可能だと思う。

日本の半導体シェアを上げるというよりは西側のサプライチェーンの一角を担うという位置づけだろう。

前述したように、TSMCのようになるのが目的ではなく、西側のサプライチェーンの一角を担うという位置づけだ。スマートフォンは正直どうでもいいだろう。

政府や経産省が主導することに問題があるならば、今生き残っている製造装置や部材に関しては2 nm技術に触れる機会だけを与えればいいだけだろう。下手に口を出すなと言いつつ同時に支援せよと言っているような矛盾した印象を受ける。

最先端半導体は古い世代とは断絶するくらいのスタンスでやってもいいと思う。45 nm以前の古い技術はあまり役に立たないし。

俺は「Siなんて危ないものに手を出したらあきまへん」って時代に育っているからexotic materialなんかやっていたが(Fermi Level (2018);Vacuum Polarization, Polaron, and Polariton (2018).)、一応はウエハプロセスを使う。その時に日本の半導体メーカーにもプロトタイプ試作って形で参加させたが「日本の劣化」は明らかだったよ。「こいつら失敗するな」って思ったからこっそり別テーマで別の企業のプロセス寄せ集めで必要なサンプルをつくっていたので事無きを得たけど(笑)。

5兆円(さらに2,600億円追加)は小さくは無いが、世間が期待しているような「半導体復活」といった成功は得られなくてかまわないと俺は見ている。あくまで「つくらせていただく」「西側サプライチェーンの一角を担えるものなら担う」くらいでよい。妙に前のめりだと却って心配だ。

[8] SiCも日本が十分な利益を得る前に・・・:【中国】STが重慶に半導体工場、32億ドル投入[IT] (msn.com)

俺はexotic materialsをやっていたが(Fermi Level (2018);Vacuum Polarization, Polaron, and Polariton (2018).)、半導体物性物理の基礎はSiから学ぶものの、当時まだ不純物順位が多かったって点ではSiCを参考にしていた。産総研の原史郎さんがやっていた。Siだと1950年代、1960年代、せいぜい1970年代くらいの論文しか参考にならんからだ(笑)。

ところでこの分野、「SiCで打ち止め」くらいでもいいと思っている。Vehicle Electrification & Renewable Energy Shift I-LXXXI (2022).や経済/民主主義 I-LIX (2023).あたりでついでに書いていたと思う。

[9] 脳型AI半導体のBrainChipが第2世代IPを投入、エッジ活用に向け本格提案:人工知能ニュース(1/2 ページ) - MONOist (itmedia.co.jp)

はい、JUMPした感が有ります。

「ちょっとビックリ!」の性能だった(笑)。今の半導体怖えーわ(笑)。

ところで、21世紀最初の10年、同僚の佐藤がMemory-Based Programmable Logic Device (MPLD)をやっていたが、佐藤が次に興味を持っていたのがNeuromorphicだった。

[10] ちょっと見落としてた:リチウムイオン電池の正極材製造の新技術によりCO2排出量を20%以上削減:材料技術 - MONOist (itmedia.co.jp)

金属ニッケルを酸化ニッケルにして、これと炭酸リチウムを反応させるんだそうだ。コバルトやマンガンなどの添加物も酸化物や炭酸塩を使うんだろう。組成、粒径など、どの程度のものか知らんが。似たようなものが日本でも以前に開発はされていたがたぶん売れていない。どうなるか見ものだ。

リサイクルしたら硫酸ニッケルになるかもしれんが・・・。

[11] 加藤未唯の「失格問題」で最も重要なこと…レフェリーは実際に何が起きたか映像を見ることなく、判決を下していた (msn.com)

失格までの経緯はさほどおかしくないと思う。ポイントと賞金について運営側と争えばいい。

---------------------------------------------------------

杉村太蔵「テニスやってる人間からすると…」全仏失格問題に私見「危険な行為と言われても仕方ない」 (msn.com)

珍しくまともなこと言った、タイゾー。

加藤も不注意だったと思う。これから先世界で闘っていく中で注意深さを身に着けるとは思う。

「ゲラゲラと笑っていた」加藤未唯を失格に追い込んだ対戦ペアの振る舞いに韓国メディアも驚き!「途轍もない批判に晒されている」 (msn.com)

ボウズコワ/ソリベストルモは自滅したんだと思うよ。

ボウズコワ/ソリベストルモらの母国、チェコ/スペインだが、日本や大会の行われたフランスより生きていくのは過酷な地域だと思う。「何をしてでも勝ち、生き残る。」という彼女たちの覚悟を軽く見るべきではなかろう(そこそこの腕は有るらしいものの、どう見ても「華」が無いが。) -- プロのトーナメントに出るのに適切な範囲かどうかは別として。

加藤未唯〝失格騒動〟 専門家が指摘する「不問フェデラー」との違い (msn.com)

今までに問題を起こしたことは無くても性根はそんなもんだということ。ボウズコワ/ソリベストルモらの母国、チェコ/スペインだが、日本や大会の行われたフランスより生きていくのは過酷な地域だと思う。「何をしてでも勝ち、生き残る。」という彼女たちの覚悟を軽く見るべきではなかろう(そこそこの腕は有るらしいものの、どう見ても「華」が無いが。) -- プロのトーナメントに出るのに適切な範囲かどうかは別として。

失格となって加藤は泣いたが、加藤のパートナーは泣かなかったでしょう。世界がどういうものか認識できているからでしょう。ちょっと甘ちゃんだったかもしれない、加藤。

でも、華はまあまあ有るし、これで経験積んで強くなるでしょう。

世界にはいろいろな国が有るが、多くの国から日本は恵まれていると思われている(確かにそうだと思う)。そして、多くの国から日本人は「甘ちゃん」だと思われている(確かにそうだと思う。個人的には「それほどチョロいかどうか試してみろや。お前のDNAに残るくらい「なんか」刻み込んでやるわ。」とは思うものの・・・。)。そういうデータを取得できたときに頭の中の「ワールド・モデル」を現実に適合したものに修正・再構成できるかどうかはサバイバルに決定的な影響をもたらすだろう。

これが俺よりはるかに経験積んでいるはずのじいさん連中ですらできてない例が頻繁に観測されるんだな、日本人。以前だったら俺も指摘しないんだが -- 俺は前からその傾向が有って、小学生の時には担任から「エゴイスト」と呼ばれ(言っときますが、周りの子から見るとメチャメチャ目を掛けられていたそうです、俺、その担任に。)、大学生の時には教授から「不親切」と言われていた。でも、このままだと日本もそろそろヤバいかな?と思うので。

[12] 「間違った決定も決めないよりマシ」が外資の常識 結論を先送りする日本型管理職は生き残れない (msn.com)

①「間違った決定なら下さないほうがマシ」ってときも有るし、そう思ってても間違えることは有るから②「間違えたら修正したらよい」って取り敢えずやってしまったほうが良いときもあるし、ケース・バイ・ケースだと思うよ。

ちなみに、②の場合は、ロスがあらかじめ概ね予想できるってのが前提条件になると思う。

自分を管理してるのは自分だから誰でも「(i) 決めて、(ii) 実行する」が必要だと思うよ。っていうか、それ無しでどうやって生きてんの?

だから、ケース・バイ・ケースだと思うよって。もっとも、特に米国にその印象が強いが、「取り敢えず何かやること」を求められるケースは多々あるので彼らがこういうマインドセット一本鎗になるのは仕方が無いことだと思う。資産運用も預かった資産のclassによると思うが、こうならざるを得ないclassが大半だと思う。

あ、それでピンときたが、これアメリカン・スタンダードでサウジなんかもこれを取り入れてるかもしれない。俺の場合は一つ目の質問で「お前、それを俺からタダで教わろうとしてんの?ナメとんのか?」で(でも、疑似餌だが一つタダで上げることにしている。本物のエサはまだだ。)、二つ目の質問で「だから、ナメとんのかって聞いとんねん。ええわ、お前ではなく、お前の敵、「特定多数(不特定じゃないのよ)」に教えたるわ(笑)。」だった(笑)。

いや、兵隊の試験として標準化されてんだと思うよ。

兵隊だってわかるだろ?

いや、自分を管理してるのは自分だから誰でも「捨てる決断」が必要だと思うよ。っていうか、それ無しでどうやって生きてんの?

いや、おもしれーわ、社畜。当たり前のことを一生かけて学ぶんだな。

たぶん米国人ならこれを自分の方法論として取り入れると思うんだわ。日本の社畜だと「組織の一員」としての方法論に限定しちゃう。

以前だったらこういうこと指摘しないんだが、旧・統一教会問題の露呈以来、日本に「Change」のまたとない機会が訪れていると感じているので。

[13] ワニの単為生殖を初確認、母子は遺伝子が99.9%一致 (msn.com)

前に映画「ジェラシック・パーク」でそんな話が出てたが、実際にそれほどレアじゃないんだってのがわかってビックリ。

哺乳類での報告は無いらしい。ちなみに、Y染色体が消滅した鼠の種でもやっぱりオスは生まれてくるようになっているらしい。

生物学、ほぼ未知!

[14] 日本と欧州が水素産業に注力、中国はどう対応すべきか―中国シンクタンク (msn.com)

やっと本気になったか?中国。いや、こいつらが本気になってくれないとさ・・・。

この程度の日本が世界のトップ走っているようじゃ効果はたかが知れているんだよ。ちっちゃい国だよ、日本。中国がやってくれないと。

まあ、輸送セクタはついででいいんだけどな。

どうってことないような燃料電池の制御でも他国と比べてみると「あ、日本、はるかに上なんだ・・・」って思うよ。でも、この問題で肝心なのは規模なのだ。中国がどんどんdeployしてくれないと・・・。で、より大きな効果が期待できる発電のほうに向かってくれないと・・・。

[15] 「日本はもうダメだ」と諦めるのは早い…半導体商社のトップが「少なくとも10年は大丈夫」と説明するワケ (msn.com)

20年後はだめだろうな(笑)。

いや、冗談ですよ。

俺は「2001-2010年が日本エレクトロニクス最後の10年」と想定してその間に研究を片付けようとしていたが、研究とは別にプロトタイプ試作を半導体メーカーに外注していて「あ、こいつらもうだめだ。」とは思っていたものの、そういうそぶりを見せないようにしていた(実は「半導体はもう見捨ててくれ」とは何回も言われていたのだが、頑として聞かなかった。思いと相反する行動を見かけ上取っていたのには理由が有るが、それは別の機会に。)。恐ろしいのは、2010年には日本人が皆、「もうだめだ」ってことに気づいてしまったことである。

半導体製造装置や部材の影響力って意味ですが、ここに頼っていてもそのうち影響力を失います。西側半導体サプライチェーンに組み込んではいただけましたが、日本に残っている技術は「確実に」狩られます。その代償が「beyond 3 nm」ってとこです、肝心なところは教えてもらえるかどうかわかりませんが、量産できるようになったらほどほどには量産させてもらえると思います。やるしかないんですよ、「beyond 3 nm」。

「かつてはヤバかった日本人も、やっとおとなしい『草食系』になってくれたわ。」って思ってんのが目に浮かぶんだが、それに気づかないほど劣化した日本人の知性と生存本能がヤバいわ。

俺がVacuum Polarization, Polaron, and Polariton (2018)関連の国プロをやっていた頃、日本に無いウエハプロセスを使うのでわざわざ「Virtual Company」つって異なる企業のプロセスをつなぎ合わせることを提案したんだが、日本の半導体メーカーは執拗に抵抗してくれた(まあ、最後は強引にいうこと聞かせてやらせたんだが。)。これに対し、米国のファウンドリはすぐに対応した(それどころか、「お前の言ってるフィンランドの装置、うちの会社でも買おうと思うんだけど?」って言うもんだから、「俺のアイテムあてにして設備投資しようと言ってんなら駄目だよ。他にそれ使うアイテム開発しようと思ってんならいいけど。」って教えたら「・・・すんげえ、悲しいんですけど・・・」って返された。「だます気はなかったけど・・・ごめんね。」ってメールしといた。でもその装置、その筋では主力装置になっているのである。まあ、俺の最終目標は光誘起XY型超電導相転移 -- できれば室温で -- だったからね。ビジネスやってるファウンドリを巻き込むわけにはいかなかった。

世界的に評価の高い半導体メーカーが少なくない 2022年現在、従来のような垂直統合型のビジネスモデルで日本に残っている半導体メーカーはソニーのみです。イメージャだけだけどな。キオクシア、ルネサスエレクトロニクスの2社は、半導体の設計、製造、後工程を1社で行うIDM方式の企業です。NANDフラッシュメモリと自動車用マイコン(まあ、だんだんLSIって言ってあげていいところに来てるけど。)な。これらの半導体生産量は少なくはなく、ソニー、キオクシア、ルネサスエレクトロニクスの3社だけで、日本の半導体生産額の半分前後を占め、3兆円から4兆円程度の売上があります。日本には旭化成エレクトロニクスやセイコーエプソン、ローム、日清紡マイクロデバイス、シャープなどといった、世界的に評価の高い、優れた製品を生み出してきた半導体メーカーが少なくありません。日本のメーカーが決して無力ではないのは確かです。今でもやってることはやってるしな。

有力なファウンドリ企業が出てくる可能性は低い ほかにも、自動車最大手トヨタグループの中核会社であるデンソーは、1960年代後半から自動車向けを中心に半導体の開発に取り組んでいます。そして2020年にその売上が3200億円規模となり、2025年までには5000億円規模の売上を達成することを目標に掲げています。デンソーは外部企業に半導体を販売しておらず、自動車向け機器の一部として使っているので外部から注目されにくい側面がありますが、研究開発と技術力に優れた企業であることが分かります。一言、言っていいかな。俺の同僚の佐藤がMPLDやってるときに・・・やっぱ、やめとくか(笑)。しかし今後日本から有力なファウンドリ企業が出てくるのは一部の特殊な用途を除けば難しいと考えたほうがよいでしょう。一部の特殊な用途では可能かもしれんよ。

半導体材料・製造装置では高いシェア 続いて日本が今も半導体材料や半導体製造装置において高いシェアを誇っているという部分です。例えば半導体材料のシリコンウェハーであれば、信越化学工業やSUMCOを含めた日本のメーカーが世界シェアの62%近くを占めています。またフォトマスクは凸版印刷と大日本印刷で20%程度のシェア、フォトレジストに至っては、東京応化工業やJSRなど複数の日本企業で91%ものシェアを占めているのです。半導体製造装置においても日本の企業のシェアは決して少なくありません。例えばウェハー洗浄装置において、前洗浄ではSCREENホールディングスをはじめとする日本企業が約90%のシェアを、後洗浄でも日本企業が70%近いシェアを占めています。さらにコータ・デベロッパでは東京エレクトロンをはじめとする日本企業が92%のシェアを占めています。

ここが確実に狩られるところだつってんのに、わかんねえかな?

後工程装置では90%近いシェアがある これが一番アブねえところだ。狩られる。また、日本企業は半導体基板や、後工程装置のシェアでも世界のトップを走っています。半導体基板メーカーにおいてはイビデンと新光電気工業の2社が特にCPU向けのパッケージ基板に強く、この2社がなければサーバー用プロセッサを製造できないとまでいわれています。今、重要なのはチップレットなんだよ。日本のここが狙われるの明らかだよね。後工程装置ではテスタにおいて日本企業がシェアの過半数を占め、ダイサ(シリコンウェハーを切り分ける際に使われる装置)ではなんと90%近いシェアを独占しています。もちろん貴ガスや酸化用皮膜のほか、露光装置や一部の検査装置など他国が圧倒的なシェアを占める材料や装置もあります。けれども少なくとも材料分野や製造装置分野においては「日本企業はもうダメ」ということはまったくなく、半導体業界に対し強い影響力をもっているといえるでしょう。まあ、あと10年は維持できるかもしれんってとこだけどな。

取り残されずにやっていくのは十分可能 俺もそれはそうだと思うよ。そして最後のポイントは日本企業、外国企業を含め、日本にはいまだにたくさんの半導体工場がある点です。もちろん最先端プロセスを導入する半導体工場はありませんが、既存のプロセスを採用した半導体工場は数多くあります。キオクシア、ソニーといった日本の半導体メーカーだけでなく、海外の半導体メーカーの工場が、日本の各地にあります。半導体の製造にはきれいな水や空気が必要なこともあり、日本は比較的半導体を製造しやすい条件がそろっているのです。つまり少なくともこの先5年から10年くらいの間に関しては、日本でも半導体が盛んに作られると考えられています。この点に関しては日本が特別に世界から遅れているとはいえないでしょう。このようなことから、日本の半導体は世界と比べて遅れているかという問いに対する答えは、遅れている部分もあり、かつてのような栄華を取り戻すのは難しいけれども、半導体市場から取り残されずにやっていくことは十分に可能、ということになります。20年後はどうかわからんけどな、現状維持ばっかり言ってるようじゃ。半導体を取り巻く状況を無視した状態で、一元的に「遅れている」「遅れていない」と論じるのは、少々短絡的ともいえます。

最近では、トヨタ自動車やソニーグループ、NTTなどの大手企業が出資し、2022年8月に設立された日系の半導体メーカー、ラピダスが日本国内で最先端のプロセスで半導体の製造を発表しました。うまくいくかどうかはわからんよ、そりゃ。でも、これやるしかないと思うよ。湯之上とかが文句言ってるけど。さらに、台湾のファウンドリ大手TSMCも熊本県に第1工場に続き第2工場を建設する予定と伝えられています。また、半導体設計や生産に必要な人材の教育についても、日本国内で官民が積極的に投資を行う動きが見られます。こいつはレガシーだがな。と言っても28 nmなんて今まで日本には無かったんだが。これらの取り組みを考えると、日本はハード・ソフト面共に前向きな姿勢であり、半導体市場において存在感を持ち続けることができるといえるでしょう。5-10年くらいな。

LinkedIn Post

[1] Materials/Electronics

[2] Electrochemistry/Transportation/Stationary Energy Storage

Electrochemical Impedance Analysis for Li-ion Batteries (2018).

Progresses on Sulfide-Based All Solid-State Li-ion Batteries (2023).

[3] Power Generation/Consumption

[4] Life

[5] Life Ver. 2

[6] 経済/民主主義

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?