「コラム」子供たちにも伝えたい節分の話し

2月3日は節分ですね。

保育園でも子供たちが

「鬼が来たら〜怖い〜」

などの話をちらほらしています。

もともと節分とは季節の分かれ目のことを指す言葉でした。江戸時代から立春の前日である2月3日だけが節分と呼ばれるようになったそうです。

豆まきは諸説ありますが中国から伝わった鬼を追い払う行事がルーツで病気や災いを払うという意味があります。

この鬼を追い払う行事は奈良時代に日本に伝わり、平安時代には宮中行事として取り上げられてました。その後宮中行事で行われていた豆打ちと呼ばれる行事が豆まきとして庶民に親しまれるようになったそうです。豆まきに使われる大豆には穀物の霊が宿っていて鬼が恐れると言われています。

節分でよく食べられる食べ物です。

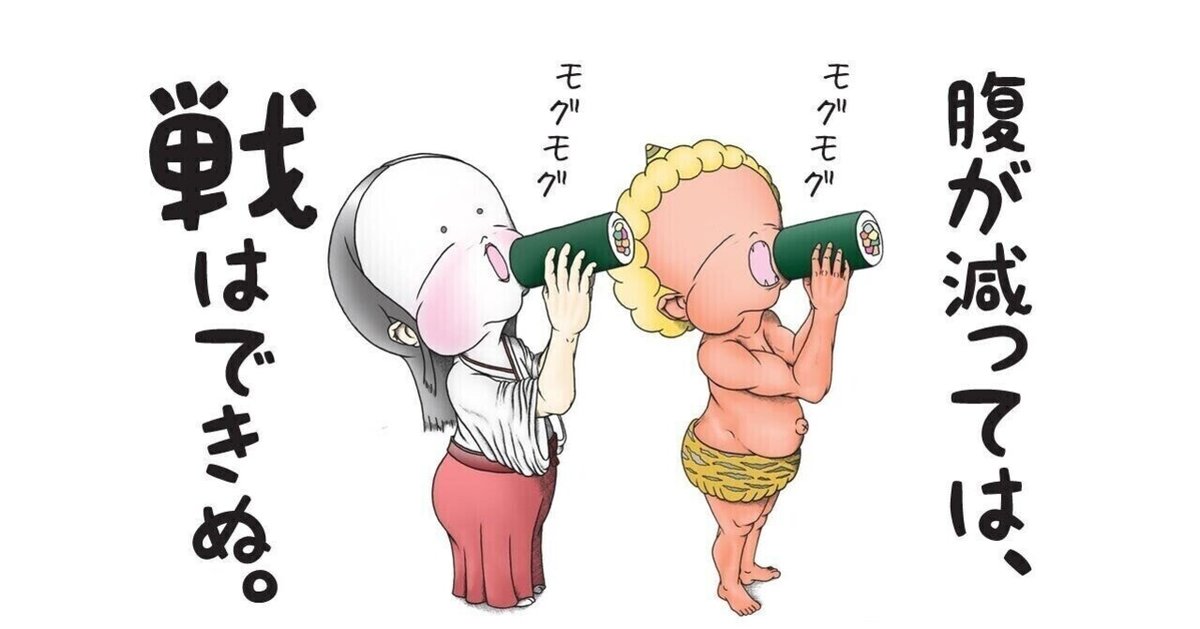

1、恵方巻

江戸時代に商人の間で商売繁盛を願って食べられたのが始まりとされています。

今年の恵方はどの方向?と気にしながら食べるおいしいお寿司ですね。

今年の方角は北北西です。

2、豆(福豆)

豆まきは病気や災害を引き起こす鬼を退治するために大豆を撒き始めたのが始まりとされています。

豆には霊力が宿るとされており、この力で鬼を追い払ってきました。また、豆を食べることでエネルギーを補充して健康に生活出来るようにという願いが込められています。

豆まきは病気や災害を引き起こす鬼を退治するために大豆を撒き始めたのが始まりとされています。

3、落花生

主に東北や北海道で大豆の代わりに豆まきに使われています。寒い地方で使用されるようになった由来としては積もった雪の上に落ちても発見しやすい、落花生はカロリーが高く寒い地方で好まれるようになったからのようです。

4、イワシ

鬼がイワシの匂いが嫌いとされており鬼を払うものとして考えられたようです。

5、そば

昔は節分が大晦日に当たりました。昔の人にとっては節分が年越し出動する日だったので節分に蕎麦を食べるのはいわゆる年越しそばだったそうです。

6、けんちん汁

冬の行事に食べることが多いことから、節分にも食べられるようになったと考えられています。

7、こんにゃく

胃のほうき、砂おろしと呼ばれ体内のお掃除目的で食べます。大晦日に食べられ始めたのが由来となっています。

昔の節分は大晦日だったので食べられているようです。

8、クジラ

山陰地方の習慣だそうです。大きいものを食べるのが縁起が良いといわれておりきな志、大きな幸福を願って食べられています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?