野口良平「幕末人物列伝 攘夷と開国」 第二話 高山彦九郎(7)

←(6)からのつづき

← 野口良平著「幕末人物列伝 攘夷と開国」マガジンtopへ

7

失意の彦九郎を江戸で力づけたのは、十年来の友人で中津藩士の簗次正(1751-1829)だった。簗は、同藩の蘭学者前野良沢に一節截(古風な尺八)を習い、良沢の息子達(良庵)とも親しかった。彦九郎はその縁で前野家の客となった。

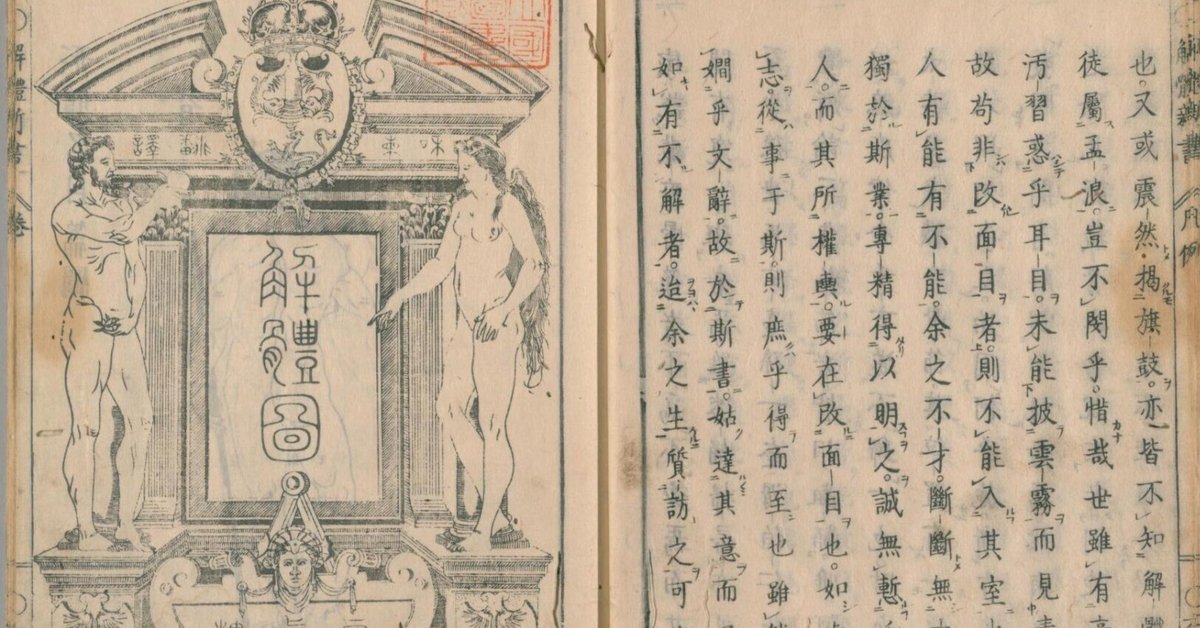

前野良沢(1723-1803)は、長崎留学中に入手したオランダ語の解剖学書『ターヘル・アナトミア』(原文ドイツ語)の翻訳を主導し、杉田玄白、中川淳庵、桂川甫周ら同志と3年5か月とりくんだが、出来に満足せず、『解体新書』として刊行の際(1774)、自分の名を訳者として出すことを認めなかった。

自己の信念と学問的良心に厳格で、気むずかしく人を寄せつけない良沢が、24歳年下の彦九郎を息子のように愛し、妻の珉子も達も歓待した。

藤浪剛一『医家先哲肖像集』1936年7月より

国会図書館デジタルコレクション

https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Maeno_Ryotaku.jpg#mw-jump-to-license

彦九郎はのち、死の前年に九州から前野父子に送った手紙に、良沢を想う一首をそえた。

「盃をとる度毎に覚ほゆる君が教の言の葉よきを」。

寛政元年(1789)10月、前野家の彦九郎に親族からの手紙が届き、妻子の状況を伝えた。

妻子の家に専蔵一党が踏み込み、めぼしいものを全部運び出した末、妻子と彦九郎、叔父長蔵を罵倒し、叔母には「死ね」とまで言い狼藉を尽くしたという。

兄の背後には筒井家がいるので、いま彦九郎が駆けつけるのは危険だ。簗は妻が大病に臥していて力が貸せない(彦九郎もその見舞いに日参したが、結局なくなった)。

事態を案じた達が、実情を探り長蔵に善処を頼むため、共通の友人渡部茂雅と細谷村に赴いた。

戻った達は、彦九郎を気づかい多くを語らなかったが、事態の深刻さは明らかだった。

彦九郎は、自分の活動による禍がこれ以上及ぶことを憂えて、妻子と離別することにした(さきはその後再縁を得て、子らは長蔵が引き取った)。

そのころ彦九郎は、オランダ地理書のカムチャツカの項を抄訳していた良沢に、大国ロシアが蝦夷地をうかがう動きを示している事情を教えられていた。

和泉市久保惣記念美術館デジタルミュージアムからの引用

和泉市久保惣記念美術館蔵。 https://www.ikm-art.jp/riyou/rights.html

危機意識と好奇心とを刺激された彦九郎は、寛政2年(1790)6月、蝦夷地へと出発した。それは、江戸にも細谷村にも二度と戻ることのない旅のはじまりだった。

・・・・・・・・・・・

→ 高山彦九郎(8)へつづく

← 高山彦九郎(6)へ戻る

← 高山彦九郎(1)へ戻る(著者プロフィールあり)

← 野口良平著「幕末人物列伝」マガジンtop

← 野口良平著「幕末人物列伝」総目次

※ヘッダー:

キュルムス 著、前野良沢], 杉田玄白 ほか 訳『解體新書 4巻序圖1巻』[1],須原屋市兵衛,安永3 [1774]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2558887

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆参考文献は、こちら↓

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆著作権等について

・全文章の著作権は、著者(野口良平先生)に(版権は、編集工房けいこう舎に)帰属します。

・キャプションに*(著者撮影)、**のある写真・図像は、図像の転載転用はご遠慮くださいませ。

・地図・系図の転載・引用は、けいこう舎にご一報を(出典を書いてくださいね)。

・記事全体のシェア、リンク、ご紹介は、とっても嬉しいです!! ありがとうございます!!

(編集人)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?