野口良平「幕末人物列伝 攘夷と開国」 第一話 大黒屋光太夫(その3)

第一話 大黒屋光太夫(その3)

【2】

漂民たちが伝馬船〔船と陸地を往来する小型船〕で磯辺におりたつと、そこは樹木の育たない辺境の地だったが、頭上の崖から声がして、ぞろぞろと人があらわれた。

=同書キャプション(p382-383)

→*の画像について

のちに光太夫と水主の磯吉への聞き取りをもとにつくられた『北槎聞略』(桂川甫周著)から引くと、

「嶋人等(ども)一一人、いずれも被(かむろ)髪(がみ)〔おかっば頭〕にて、髭短かく、面色赤黒く、跣足(すあし)にて、鳥の羽を綴りたる膝のかくるるばかりなる衣を着、棒のさきに雁を四、五隻(わ)宛(ずつ)結着(ゆいつけ)たるをうちかたげ、山の腰を伝い来り、磯ぎわにて出合たるに、人とも鬼とも更に弁(わきまえ)がたし」。

はじめて出会った異国人を人か鬼かと感じるのは、光太夫らに限ったことではない。問題は、鬼とみまがうその相手から、同じ人として自分たちをみてもらえるかどうかだ。

事実、漂流民が漂着先で殺される事例も少なくなかったが、光太夫は相手を――商人流のやりかたで――人としてみようとした。

なかなか言葉が通じない。そこで光太夫は思ったそうだ。

(彼らも同じ人類なら人としての欲というものがあるはずだ。欲をもつ相手であれば、どのようにしてでも思いを達せないということはないだろう。)

試みにいくらかの銭を渡してみると、好反応だった。そこでさらに木綿を手渡すと、ぱっと喜色をうかべた。

相手は「アレウト(アリュート)」とよばれる先住民(「ウナンガン」が自称で「人間」の意味)。

またそれとは別に、遠い本国の豪商から派遣され、常駐していたオロシア(ロシア)人狩猟団がいた。頭目の名はニビジモフ。

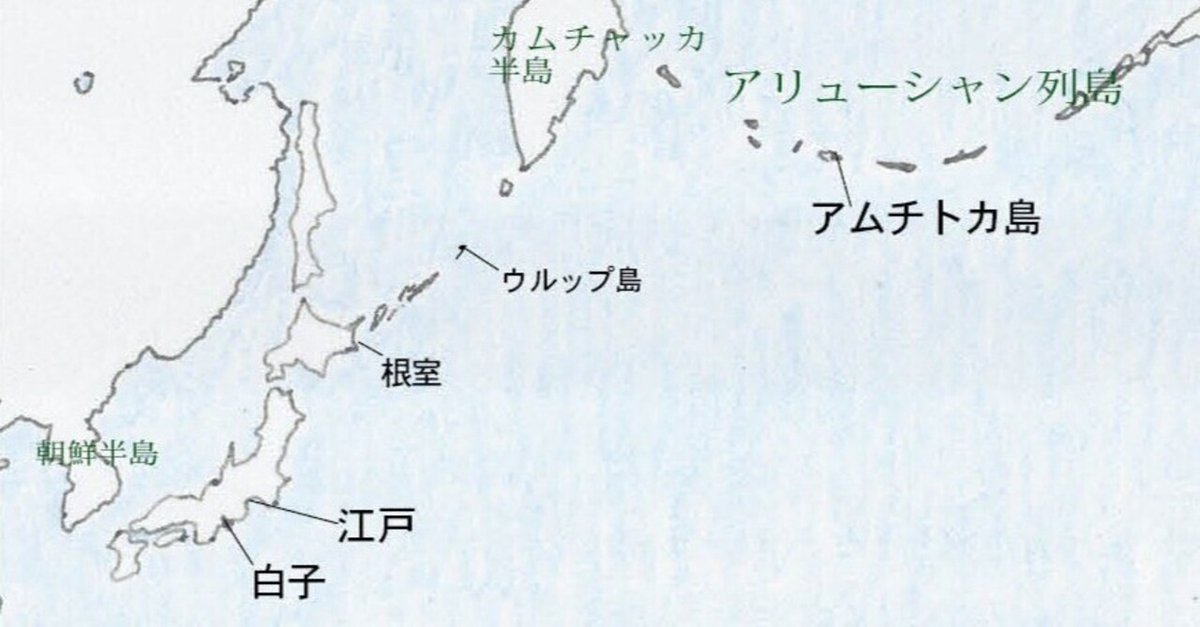

ここはアリューシャン列島のロシア領、アムチトカ島だった。

〔嶋人、日本人五人をいざなひて山にのぼるを、此嶋に来り居しヲロシャ人 遥に峠より臨也〕

=同書キャプション(p384-385)

→*の画像について

神昌丸は強風で砕け散り、一行はロシア人宿営地で暮らしはじめたが、厳冬の到来とともに、三五郎ほかの仲間たちがつぎつぎと命をおとした。

言葉の通じない生活が数カ月つづいたが、ある日、三五郎の忘れ形見の磯吉が、自分の持ち物をロシア人に指さされ、「エトチョワ」(エータ・チェヴォー、Это чего)と尋ねられた時に、ひらめくものを感じた。

こちらからも近くの鍋をさし「エトチョワ」ときくと、「コチョウ」と答えがくる。「エトチョワ」とは「これは何か」の意味ではないか。

この磯吉の発見をきっかけに、光太夫たちはロシア語の語彙をふやし、コミュニケーションの回路をひらくことができた。

若い磯吉のロシア語の吸収はとくに早かったし、光太夫の節用集は、語彙の収集、記録、整理にも力を発揮した。

在島ロシア人を本国から船が迎えにくるという。

これに便乗して島を脱し、ロシア本国で帰郷への道をつけよう。

ロシア語習得は、帰郷という目標をたててみなが努力する支えにもなると、光太夫は考えた。

→ 野口良平著「幕末人物列伝」マガジンtopへ

→大黒屋光太夫(その1)へ(文末に著者プロフィールあり)

◆参考文献 ↓

*の画像画像の転載・転用ご遠慮くださいませ〔編集人〕

→画像について

・本文の著作権は著者にあります。

・記事全体のリンク、シェア、ご紹介はモッチロ~ン嬉しいです!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?