クワイ収穫

少し前、漬物樽を用いたビオトープに植えていたクワイを収穫した。

この容器でクワイを育てるのは2年目となる。

追肥は一切しておらず、養分は私有休耕田の土に元々含まれていた物とビオトープ内で飼育していたドジョウやヒメタニシに与えた餌及び排泄された糞くらいか。

昨年に育てたクワイの根の大部分が残っている事もあり、泥の中にはギッシリと根が詰まっている。

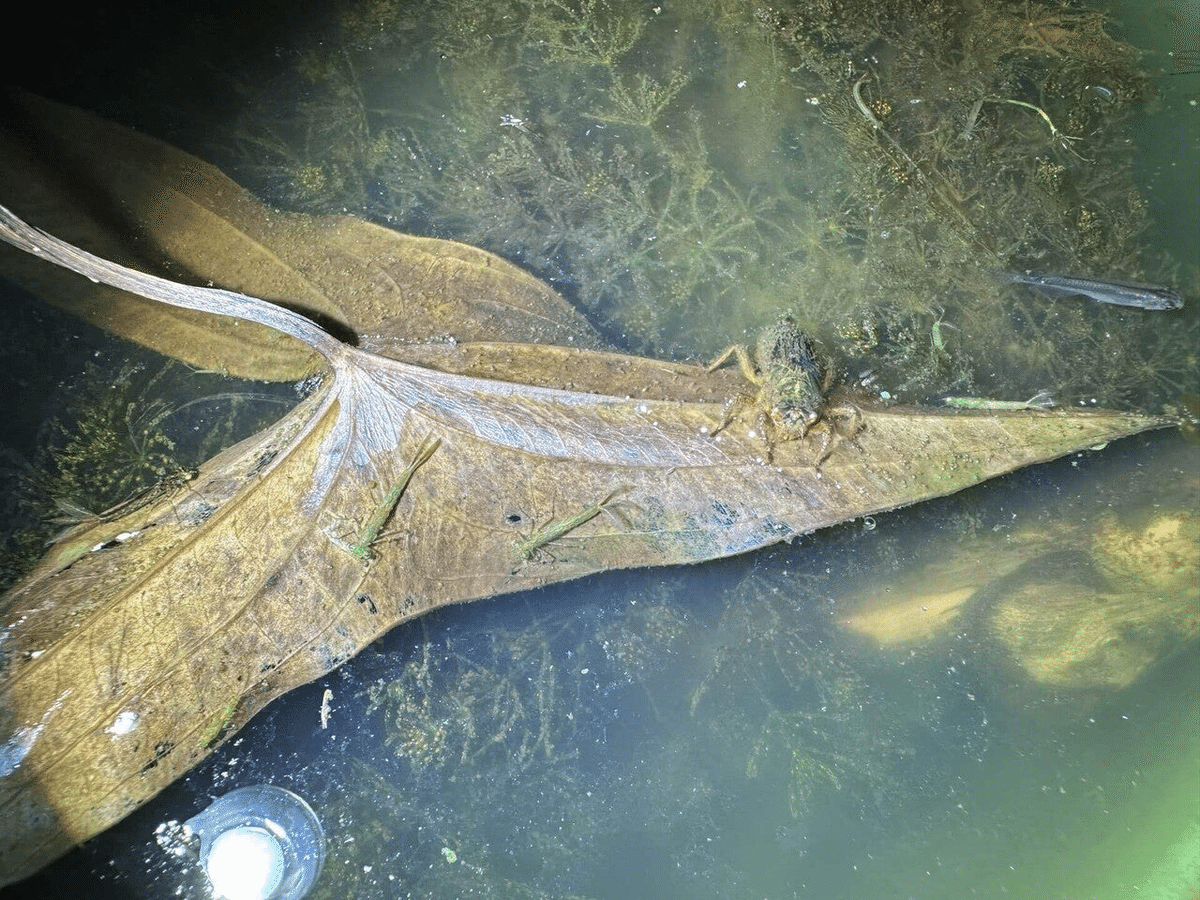

そして塊茎(過食部)の多くは容器の底に沿うようにして実っていた。

この容器に植えたクワイは一株で、そこからは極小の物を含めて16個の塊茎が収穫できた。

使用した休耕田の土は25リットル。

前年の根が残っている事も考えると1.5倍くらいの量を足しても良かったかもしれない。

別のプラ舟ビオトープに植えたクワイは別日に収穫をする予定。

こちらには昔近所で採集したメダカが世代を重ねて過ごしており、夏季には自然発生したアキアカネやシオカラトンボ、イトトンボが羽化している様子が見られる。

シオカラトンボやイトトンボのヤゴ

水が澄んで光が届くようになった水底では

コナギが発芽している

クワイの葉が数枚しか無かった当初、ビオトープの水は青水気味でアオミドロが繁茂していたが、クワイが成長するにつれてあっという間に水が澄んでいった。

かなりの養分がクワイに吸収されていた事が分かる。

水面を覆うアオミドロの勢いも急速に衰え、水底に光が届くようになってからは数年ぶりにコナギが発芽して育つ様子が見られた。

中段のビオトープは青水気味のままとなっている

クワイはかなり丈夫で育てやすいが、このように大量の養分を吸収し、用土が根で埋め尽くされるほどに成長をする。

プラ舟では根詰まり防止のために用土の交換が必要となり、池のような環境では収穫残りの塊茎が翌年に思わぬ箇所から発芽する事も多いため、栽培を検討する場合はそれらの点に注意した方が良さそうだ。

次回

大型の容器や土を用いない、クワイのコンパクトな水耕栽培について

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?