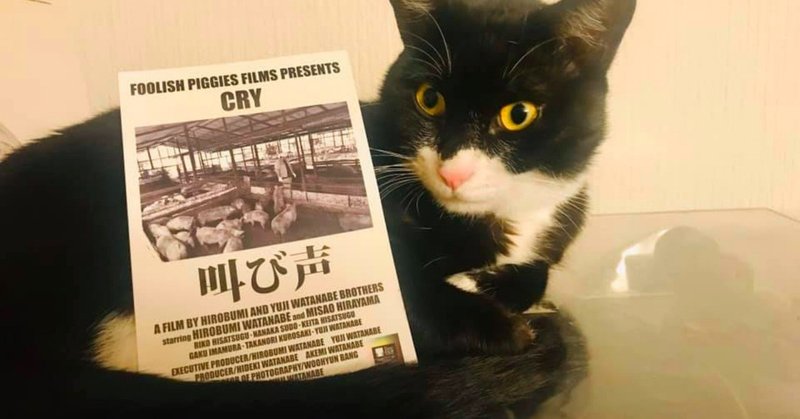

渡辺紘文監督作品「叫び声」 ワールドプレミア@東京国際映画祭

東京国際映画祭で、大田原愚豚舎の6本目の新作『叫び声』を観ました。今日はその感想を。

作品についてはこちら。

映画制作集団 大田原愚豚舎は、2013年、映画監督の渡辺紘文と映画音楽家 渡辺雄司兄弟によって旗揚げされた。渡辺兄弟の故郷、栃木県大田原市を拠点に独自の映画創作活動を展開し、旗揚げ以来、精力的に作品を製作・発表・上映し続けている。

『そして泥船はゆく(2013)』『七日(2015)』『POOLSIDE MAN(2016)』『地球はお祭り騒ぎ(2017)『普通は走り出す(2018)』とコンスタントに製作、国内外で高い評価を受けている。東京国際映画祭にも6作中5作出品するという快挙ぶり。

大田原愚豚舎の映画は、『POOLSIDE MAN』以降全て観てきたが、いつでも何度でも、期待する予定調和を完全に外される。逆にそれが快感で、いつでも喜んでやられに行く、という感じ。本作『叫び声』でもやっぱりやられました。

前作『普通は走り出す』は監督扮する主人公がひたすら喋り倒す。脚本が書けない言い訳を延々言い続け、それが映画になっていくというエッシャーのだまし絵みたいなパラドキシカルな映画。

あんまりベラベラ喋ってるので、見終わった時には「できれば次回作は主人公が黙ってる映画が観たい」とささやかに思ったものだった。

その期待通り(?)本作は前作とは対照的に、監督扮する主人公は全然喋らない。淡々と主人公の日常が描かれていくのだけれど、その間、何か起こるかもしれないという期待を煽るような精妙な仕掛けが随所に見受けられる。

人間というのは勝手に空想を働かせる能力があって、観ているうちに観客はどんどん展開を空想させられていく。

映画って、観てたら勝手に展開するものだと思っていたら大間違い、「ぼけっとしてんじゃねーよ!」とどつかれる。そして、最小限に絞った情報を観る側にうんと委ねて「で、お前どうすんの?」と迫ってくる。

それに音楽が追い打ちをかける。躍動感たっぷりのテーマ音楽に駆り立てられるように、あらゆる音がテーマ音楽に同調し、音楽の一部として聴こえてくるような錯覚に陥る。音を聴かせるために場面が展開しているのかもしれないとさえ思えてくる。

ここでも、映画の音楽とは、ストーリーを盛り上げるために効果的に使われるもの、という原則じみたバイアスを大きく覆される。そうではなくて、実は音楽も観る側が生み出すものなのだということに気づくことになる。

うーん。渡辺映画ってかなりヤバいんじゃないか。

乱暴にしかも緻密に「映画って何か」を突きつけてくる。観客ヅラしてる我々の「こうあるべき」「こうあるはず」を躊躇なく崩していく。

ここまで観客の期待や既成概念を覆し続ける作品群はそうそう無いんじゃないかと思う。映画の基本の構造はきちんと押さえられているのに、アバンギャルドな見方を提示していることがすごい。

ただ、本来「型」というものはそういうものなのかもしれない。

「型」は、「あるしつらえをセットすれば、感覚が自然発生する」という感覚発生装置なので、しつらえに隙がなければ無いほど、発生する感覚も高度になり、全く新しい感覚を体験することになる。

こういう映画監督を待ってたんだな。

ということで長くなりましたが、『叫び声』はこれから順次公開されると思います。映画の未来、まだまだいけるやん!と思ってしまう渡辺映画、ぜひ一度体験してみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?