音楽の理論 超入門 (後編)

こんにちは。tomoです。

今回は義務教育では教えてくれないけど知っておくとちょっとだけ生活が豊かになるかもしれない気がしなくもない音楽の理論を紹介します。の続きです。(前編は↓)

前編では「音階の呼び方」(ドレミファソラシドはイタリア語) の話や、和音(コード)の話をしました。

ギターで最も有名なコード「C」は実は「ド・ミ・ソ」を弾いているだけなんですよという話と、このコードにおいて「ド」は根音(ルート音)、「ミ」「ソ」はそれぞれ「第三音」「第五音」だという話もしましたね。

ということで後編ではこのあたりに関わり、中学校ではきっと教えてくれなかった「度数」というものを紹介したいと思います。

音程と音高

と書きましたがまず豆知識。音楽にはみなさんもご存じの「音程」という概念があります。実は音程は絶対的な音の高さを表すのではなく、相対的な音の高さを表しています。つまり2つの音の高さの隔たり (2つの音の高さの離れ具合) を表現する言葉ですね。

そして絶対的な音の高さのことは「音高」(ピッチ)と呼ばれます。

なのでカラオケなどで「音程がはずれてるよ」と言っているときは本当は概ね「音高」が外れています。ただ「音高がはずれてるよ」と言われてもピンとこないので「音程がはずれてるよ」と言っておきましょう。

度数という概念

ついに「度数」という概念の紹介です。度数というのは前述の音程を表現する言葉で、2つの音の隔たり具合がどの程度かを表現するための言葉になります。

度数は2つの音のうち片方を基準音として、基準音からどの程度離れているかということを数値で表します。離れ具合はシャープやフラットがつかない音で考えるため、ピアノの白鍵何個分かで考えると分かりやすいと思います。

注意が必要なのは基準音と同じ音が1度ということです。

なので基準音を「ド」とすれば、「ド」に対して「ド」は1度。「ド」に対して「ミ」は3度。「ド」に対して「ソ」は5度になります。

ということで「C」のコードにおいて「ミ」が第三音、「ソ」が第五音と呼ばれるのはこの度数という概念に基づいています。

オクターブ

ちなみに「ド」から「高いド」までを1オクターブと言いますよね。このオクターブという単位も度数に基づくものです。「ド」から「高いド」までは8度なのでオクターブ(Octave)という単位になっています。

「Oct-」がつくやつは大体「8」に関係するものです。

八角形はOctagonだし、8本足のタコはOctopusだし、8進数はOctal (numeral)です。October(10月)も出来た当初は8月でした。

度数をさらに詳しく

度数という概念を知ったところでひとつマズいポイントが発生します。度数は基準音に対して白鍵で考えてどれだけ離れているかというお話をしました。

「ド」から「ミ」は白鍵3個分なので3度です。「ミ」から「ソ」も白鍵3個分なので3度です。しかし「ド」から「ミ」の間には黒鍵が2つありますが、「ミ」から「ソ」の間には黒鍵が1つしかありません。

ということは「ド」から「ミ」までは半音4つ分離れていますが、「ミ」から「ソ」までは半音3つ分しか離れていません。これでは3度と言っても2通りの3度が出来てしまい、相対的な音程を特定できなくなります。

3度と言ってもその隔たりが長いものと短いものがあるということです。ということで「ド」から「ミ」のように長いもの (半音4つ分のもの) は「長3度」、「ミ」から「ソ」のように短いもの (半音3つ分のもの) は「短3度」と呼び分けられます。

完全系と長短系

ではどの度数にも長○度と短○度があるのかというとそうではありません。1度は常に間に黒鍵が0個 (というかそもそも間がない) なので呼び分ける必要がありません。8度に関しても常に黒鍵が5個なので同様です。

4度 (例えば「ド」から「ファ」)に関しては間に入る黒鍵の数が2個のパターンと3個のパターンがありますが、3個のパターンは「ファ」から「シ」のときだけでほとんどの場合は2個のパターン(半音5つ分)なので呼び分けられません。

5度に関しても4度と同じくほとんどの場合は黒鍵が3個入る(半音7つ分)ので呼び分けられません。

これら1度、4度、5度、8度は長短の呼び方はなく、代わりに完全○度と呼ばれます。4度であれば完全4度ですね。

これらの度数を完全系と言うらしいです。実生活で言ったことはないんですけど。

それに対して2度、3度、6度、7度はいずれも2通りの音の離れ具合が考えられるのでそれぞれ長・短をつけて表現されます。これらは長短系と言われるそうです。

長調の曲ではこれら長短系の度数の音を基本的にすべて長○度で演奏され、英語で言うとメジャー (スケール) です。短調の曲では2度以外の長短系の度数の音を短○度で演奏され、英語で言うとマイナー (スケール) です。

まあ正確にはこの限りではないんですが、超入門編としては大体このくらいの理解でOKだと思います。

度数とコードの関係

度数と長短の概念が分かるとコードの名前を見ればどの音を鳴らせばよいか大体分かるようになります。大体。

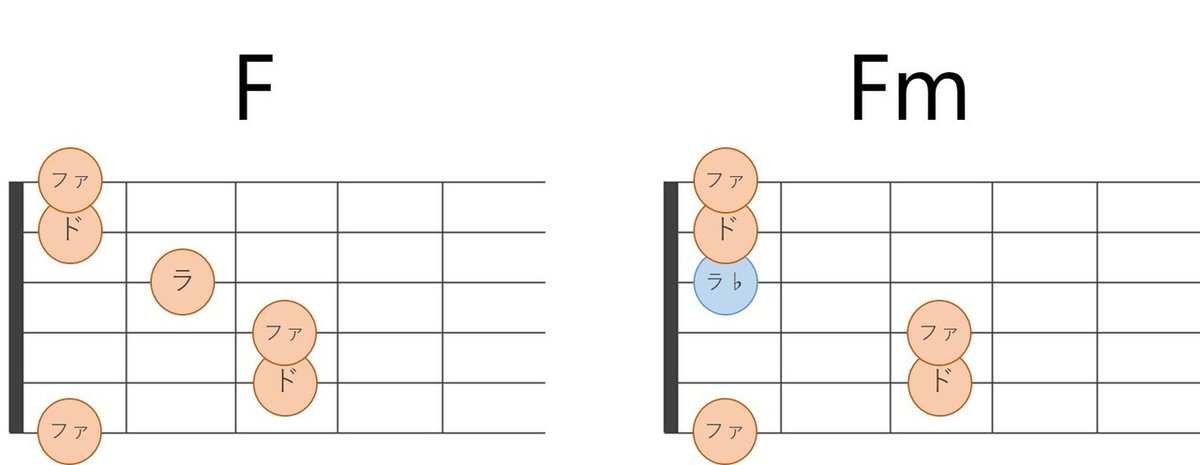

「F」コードで言えばルート音が「ファ」なので長3度にあたる「ラ」の音を短3度にあたる「ラ♭」に変えてやれば「Fm」(エフマイナー)になります。

次はセブンスコード。例えば「C7」(シーセブンス)。セブンスといえば何となくおしゃれな感じがするあのコードです。これはCコード (ド・ミ・ソ) にセブンスすなわち7度の音 (正確には短7度を音) である「シ♭」を加えたコードになります。

あれ?「ソ」はどこ行ったの?って思いますよね。僕も思います。ルート音に対して5度の音である「ソ」は周波数の関係上、外してもコード感 (このコードが鳴っているなぁという感じ) にあまり影響がないとの判断で外されたのかもしれません。

小指のとなりに6本目の指があれば開放弦で「ミ」を鳴らしている1弦は3フレット目が抑えられていて「ソ」の音が鳴っていたかもしれません。

(ド・ミ・ソ・シ♭ をちゃんと全部鳴らすバージョンの抑え方も普通にあります。)

ちなみに○○セブンスと言えば前述の通り短7度の音を加えるコードを指しますが、長7度の音を加えるコードは○○メジャーセブンスと言われます (表記は○M7)。

なのでCm (シーマイナー) に長7度の音を加えたコードは「CmM7」(シーマイナーメジャーセブンス) という若干カオスな呼称になります。

最後はアドナインス。カタカナで書くと違和感がすごいですけど add9 です。これは三和音のコードに今まで登場していない9度の音を文字通り加えたコードになります。9度はオクターブ (8度) を突破していますが同じように数えれば良くて、「ド」に対して「高いレ」の音になります。

アドナインスはセブンスよりもちょっとひねったオシャレさと繊細さを兼ね備えた響きになるので僕は安易に多用しています。だいたいゴリゴリのロックを弾いてるんですけど隙あらば9度の音を鳴らしてます。

アドナインスとは別にナインスというものがありますがナインスは四和音であるセブンスに9度の音を加えた五和音のコードです。

さいごに

思ったより長くなってしまいました。お付き合いいただきありがとうございます。

度数という概念は学習コストの低さの割にバンドをするときなど役立つことが多く、非常にコスパのいい概念だと思います。

また、音楽理論の勉強をしようと思ったときには最初に必要となってくるので是非覚えてください。というほど僕も詳しくないんですけど。

なので僕が堂々と嘘ついてたら教えてください。

あとオクトーバーが10月なのはシーザーとアウグストゥスが7月と8月に自分の名前の月を突っ込んだせいで2か月ずれたんだと言う説がありますが、彼らはもともとずれてた5っぽい名前の7月と6っぽい名前の8月を自分の名前に変えただけなのであらぬ誹謗はやめてあげてください。

それでは。

あなたの好きな曲を教えてください。

— tomo (@tomo_pragmatic) April 12, 2021

ぼくはミッシェルガンエレファントやa flood of circleというバンドの曲が好きです。ヤバTとかも好きです。

好きな曲がないひとは好きな漫画とか好きな料理を教えてください。

ぼくはカレーが好きです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?