実は麻雀はそんなにダーティではない

はじめに

こんにちは。tomoです。

今日は世間的にあまりいいイメージを持たれていないであろう麻雀のお話です。おっさんがやっているギャンブルというダーティなイメージが強く、何かと毛嫌いされがちな麻雀ですが実は麻雀用語はみなさんの生活に浸透していたり、綺麗な一面もあるよということをお伝えしたい所存です。

ちなみにぼくは小学1年生のころからスーパー麻雀というゲームでナポレオンや坂本龍馬を倒しながら世界統一を図っていたので、おっさんがやるギャンブルというのは間違いです。

あとギャンブルは違法なのでやらないほうがいいです。たまに麻雀賭博で逮捕されているひとがいますが彼らはレート(掛け金)が高すぎるので捕まっています。

ではどの程度のレートまでなら許されるのかというと「その地区の警察署長がやっているレートまで」がボーダーラインらしいです。中学生の時に塾で習いました(実話)。

麻雀由来の用語

まずは麻雀を身近に感じていただくため、みなさんは普段から麻雀用語を使いまくりだということを認識していただきたく、日常生活に潜む麻雀用語を紹介したいと思います。

テンパる

言いますよね。会社の偉いひとと話すとテンパっちゃうやついますよね。偉いひとも一人の人間なんだからテンパんなくていいんですよ。のテンパる。

これは麻雀用語の「聴牌」(テンパイ)というあと一手で勝つことができる状態に由来します。麻雀でもこの状態になることをテンパると言います。

麻雀ではテンパるというのは上記のとおりいい意味で使われるのですが、我々が普段話すテンパるという言葉は切羽詰まっていっぱいいっぱいになっているというようなあまり良くない意味に転じています。

リーチがかかる

言いますよね。あと一単位足りなければ留年してしまう友人にむかって「お前リーチかかってるやん。」のリーチ。

これは英語のreachではありません。麻雀の「立直」(リーチ)が由来です。麻雀のリーチは上記聴牌(テンパイ)になった状態で「立直!」といってあと一手で上がれることを宣言しつつ千点を支払うことによっていざ上がれたときの点数を高める技です。

聴牌(テンパイ)は宣言しなければあと一手で上がれることを対戦相手にバレないようにしたほうがいいためドキドキするので上記のようなテンパるの意味に転じたと考えられますが、リーチはあと一手で上がれることをカミングアウトしている状態なので「あと一手」という部分がフィーチャされ今日に至っていると考えられます。

ちなみに立直の英字表記は "riichi" もしくは中国語っぽく "li-zhi"。

連チャン (れんチャン)

言いますよね。何かが連続して起こること。よくよく考えてみるとチャンって意味分かりませんよね?これも麻雀が由来なんです。

麻雀ではプレイヤーに親・子の役割があって親は1人、子は3人です。親は上がった時の点数が高いというメリットがあり、親以外が上がると親の役割は別のプレイヤーに移っていくのですが親が上がり続けることを連荘(レンチャン)と言います。

連荘は8回続けると八連荘(パーレンチャン)という技になり、通常1500点の上がりが48000点という破格の点数になります。

素敵な役名

ダーティなイメージの麻雀ですが、昔のひとはロマンチストが多かったのか目が悪かったのか素敵な役(上がるために必要な技)の名前もあります。

ちなみに「平和」(ピンフ)という一見PEACEな感じの役もありますが、これは「平」(平凡な)「和」(和了。上がりの意)です。

嶺上開花 (リンシャンカイホウ)

嶺(みね)の上で花が開くといういかにも綺麗な名前の役。普段は引くことのできない嶺上牌(リンシャンパイ)という特殊な牌を引いてきて、たまたまその牌で上がれたときにつく役です。まるでシャガールの聖ジャネの花を彷彿とさせますね。

海底摸月 (ハイテイモーユエ) 通称 : ハイテイツモ

これはひとつのゲームの最後に引いてくる牌で上がることが出来た時につく役です。そもそも最後の牌を引いてくる権利すら4人の中の1人しかもっていないのに、しかもそれがたまたま上がりにならないといけないというなかなか出ない役です。

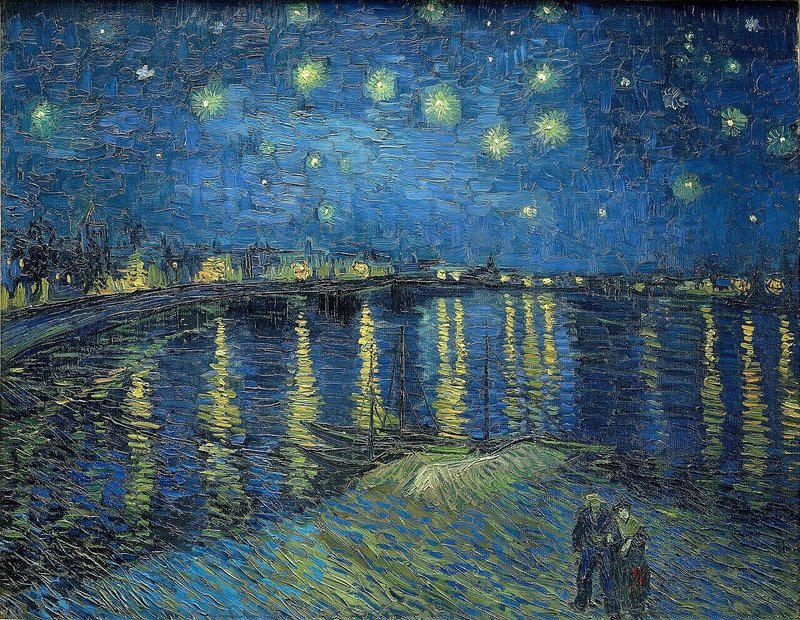

もともとは海底撈月(ハイテイラオユエ)と書き、まるで海の底に写った月をすくい取ろうとするかのように儚い上がりを引き寄せる様がゴッホのローヌ川の星月夜のようですね。

河底撈魚 (ホウテイラオユイ) 通称 : ホウテイロン

これはひとつのゲームの最後に誰かが捨てた牌でで上がることが出来た時につく役です。先ほどの海底と違って河底なのは牌を捨てる場所のことを「河」(ホウ)と呼ぶからですね。

まるで河の底に写った魚をすくい取ろうと(以下略)

それでも麻雀はもてはやされない

ここまででいかに麻雀が我々の生活に密接に関係していて、素敵な遊戯であるかをお分かりいただけたと思います。

それでも残念なことに麻雀界に藤井聡太くんのような麒麟児が現れたとしても将棋のようにもてはやされることはないと思います。何故なら麻雀には運の要素が絡むからです。

ちなみに大して麻雀が上手なわけでもないぼくがトッププロと対戦したとして、必ず負けるかと言われるとそうではありません。1半荘(1ゲーム)勝負であれば2割くらいは勝つでしょう。100半荘やれば20半荘くらいは勝つでしょう。

将棋であればトッププロどころか奨励会の下位の子と対戦しても100局やって100局負ける自信があります。

麻雀であればギリギリルールを覚えたくらいの初心者でも10回に1回はトッププロに勝てると思います。

この辺りが実力の差を難しくするため、麻雀が競技としていまいち認められていない要因のひとつかと思います。

さいごに

このように不完全情報ゲームであるがゆえにギャンブルのネタになり、さらにはダーティなイメージのついてしまっている麻雀ですがやってみると意外と面白いと思います。

無料のアプリとかでも初心者用に麻雀を教えてくれたりするので十数年前よりもよほど始めやすい世の中ですしね。

しかも麻雀には手を動かす、頭を働かせるといったボケ防止機能もついているので健康で文化的な生活を送る上でお供とするツールとして最適なものの一つであると感じています。

かのフランスベッドもリハビリ用麻雀卓を発売しているようですし。

今まで毛嫌いしていた方も麻雀をはじめてみてはいかがでしょうか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?