「当事者」と「共事者」。「理論」と「実践」。

ちょっとした気づきを言葉に。

高校数学を思い出す

バイトで,家庭教師をしています。

高校生に,数学を教えています。

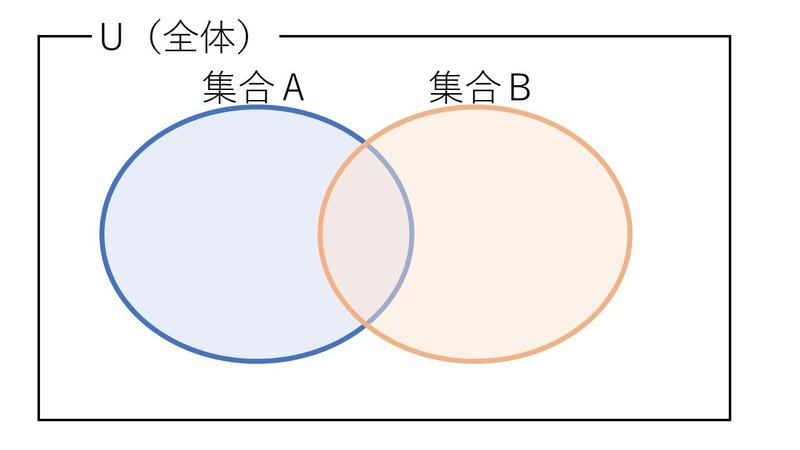

突然ですが,「集合」って,覚えていますか?

こんなやつ。

集合Aと集合Bがあって,AとBが重なった部分を A∩Bって表す…みたいな。

なんか高校で習った気,しません??

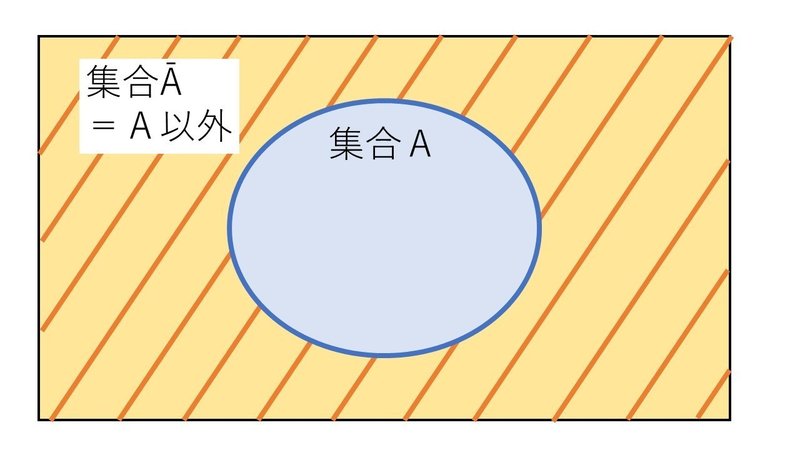

この高校数学の集合の分野で,こんなのも習います。

集合Aがあって,それ以外の部分をĀ(Aの上に棒がついてる文字。「えーばー」って読む。)と表します。

図でいう黄色の斜線部です。

こんなことを,高校で学んでいました。そして今,僭越ながら,これを高校生に教えています。

「共事者」というゆるさ

なぜ急にこんな高校数学の話をしだしたか。なぜ急にこんなことを思い出したか。

それは,1本の記事がきっかけでした。

雑誌「TURNS」の連載『小松理虔の青天の霹靂』を読んで,高校数学を思い出すことに。

この連載は,

福島県・いわき市で暮らす地域活動家の小松理虔が「移住」や「地域社会」について独断と偏見を織り交ぜながら痛快に綴る連載エッセー。未来について”腹を割って”考えるきっかけを,ココから。

っていう連載だそうです。

今回(TURNS Vol.41 [June 2020])は,「地域づくりの『共事者』とは?」というタイトルの話。

著者の小松さんは,障がいのある人たちの活動拠点を訪れ,そこの様子を書いている。そのなかで,彼は障がいに関する専門性もなければ,障がいを持つ当事者でもない。

彼ができることは,散歩をしたり歌を歌ったり,といった専門的ではないことだ。だが,そんな素人のかかわりを許容する当事者の側がいた。

そこから彼は,「当事者」という言葉の在り方に注目する。「当事者」という言葉があれば,自ずと「非当事者」の存在が浮かび上がる。これが,課題に関わる障壁になっていると筆者は言う。

そこで,筆者は「共事者」という言葉を使う。「事」に「当」てはまるわけではないが,「事」を「共」にする。

当事者と非当事者,専門家と素人という明確な線引きを超えて,共事者という存在が課題に関わっていける「ゆるい関わり」の必要性を述べている。

ざっとこんな内容でした。

(要約が苦手で…わかりにくくてすみません…ぜひ元の記事を読んでみてください。。)

集合Aと「当事者」

この記事を読みながら,高校数学の集合を思い出したのです。

高校時代は,教科書に載ってるからなんとなく「集合」も勉強しました。

でも高校を卒業し,いざ教科書が目の前から消えたとき,「集合」の知識は頭の中でのみ存在しています。

この知識,なぜ覚えたのだろう?この知識を頭の中に残しておく価値はあるのだろうか?

ここで目の前に現れる「共事者」というパワーワード。頭の中で「集合」とリンクしましたよ。トンネルが開通する,みたいな衝撃。トンネルの向こうから光が見えた!っていう快感。

つまり,「当事者」って,集合Aだったんですね。

集合Aがあるから,集合Āが存在する。言い換えると,集合Aがなかったら,集合Āは出てこないんですよね。

「当事者」っていう言葉があるから,「非当事者」が意識される。言い換えると,「当事者」っていう言葉がなかったら,「非当事者」は意識されないんですよね。

集合Aをつくると,Āが排除されてしまうんですな。

「当事者」という言葉をつくると,「非当事者」が排除されてしまうんですな。

なるほど,これを理解するために「集合」を高校数学でやったのか。「集合」の概念が頭の中に残っていたから,「共事者」っていう言葉の価値が分かったんだ!

高校で数学を教えていただいた,T先生,S先生,I先生,ありがとうございます。(僕の高校の友達ならだれかわかるかも。)

「共事者」とは…?

結局,「共事者」とは何なのか。

僕は,「共事者」とは,集合Aであり,集合Āでもある,境界「線」をもたない集合体だと思います。

先ほどのこの図。集合Aの境界線がはっきりしてますよね。これがĀを排除することの1つの原因なのかも,と。

集合Aを「当事者」,集合Āを「非当事者」としましょう。

このとき,「当事者」の境界線がはっきりしていることで,非当事者の存在や,その排除感がより強調されるような気がするんですよね。

だから,「共事者」とは,この境界線をはっきりさせない考え方だと思います。

イメージとしては,山のような。ゆるやかに標高が上がっていく,みたいな。

ただ,山のイメージでも,標高で優劣を決めないようにしなければならないですよね。

優劣が存在することで,結局排除感って生まれちゃうものだと思います。意識的にも,無意識的にも。

自分は「ローカル」を「共事者」と同じようにとらえていない

僕は今大学で,「ローカル」という価値観について研究しています。

卒論も,まだぶれていますが,「ローカル」の価値観を,レヴィ・ストロースの労働観を援用して見ていくようなものになる予定です。

(詳しくはのちのち別の記事にまとめようと思っています。)

結局,研究って,ないものねだりなんです。

自分が持っていないもの,あこがれているものを研究したくなる。僕の指導をしてくださっている先生にも言われましたが,まさにその通りだなあと。

つまり,「ローカル」の価値観は,今の僕にはないんでしょうね。自分は「ローカル」ではないという自覚があるんでしょうね。

「ローカル」という言葉があれば,「非ローカル」が浮かび上がる。

自分は,「非ローカル」にいるという自覚なんだと思います。

なにか,「ローカル」から疎外された,排除されたような感覚。「ローカル」になれていないという感覚。言い換えれば,劣等感みたいなもの。

これは,自分が捉える「ローカル」が,「共事者」になっていないということですよね。

僕の中で,ローカルの境界線がはっきりしているんでしょう。というか,意識的にはっきりするようにしているんです。

というのは,学術的に論文を書くときに,その言葉の輪郭,すなわち境界線をはっきり示すことが求められます。なぜなら,学問は科学だから。客観性と普遍性を求められるから。

でも,それを実践の場に持ち込んだとき,境界線のはっきりした言葉は,毒にもなりうる。

真に「ローカル」である人以外を排除することになりかねない。「ローカル」でないことに劣等感を覚えさせてしまうかもしれない。

理論と実践。

大学で今やっているのは,理論。

僕が活躍したいのは,実践。

「当事者」と「共事者」

理論は「当事者」の輪郭をはっきりさせる。

実践は「共事者」のような緩やかな境界を求める。

難しいですね。僕の中でいまこの衝突が起こっている。

理論を実践に生かすためにはどうしたらいいのか。

こんなことを考えながら,ゴールデンウィークの暇を過ごす。

来年の今頃,このジレンマを越えられているかな…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?