事業者の創意工夫を活かしたまちづくり ~東京の魅力を高める都市再生特別地区~

[本稿は、令和2年11月、都庁内に配信したブログ内容です]

先日、東京駅前に日本一高いビルができる、といったニュースを耳にされた方も多いのではないでしょうか。これは、都市再生特別地区を活用して実現するものです。

今回は、他にも多くの都内大規模開発プロジェクトで活用されている都市再生特別地区について、実際の事業地区とともに簡単にご紹介します

1 都市再生特別地区とは

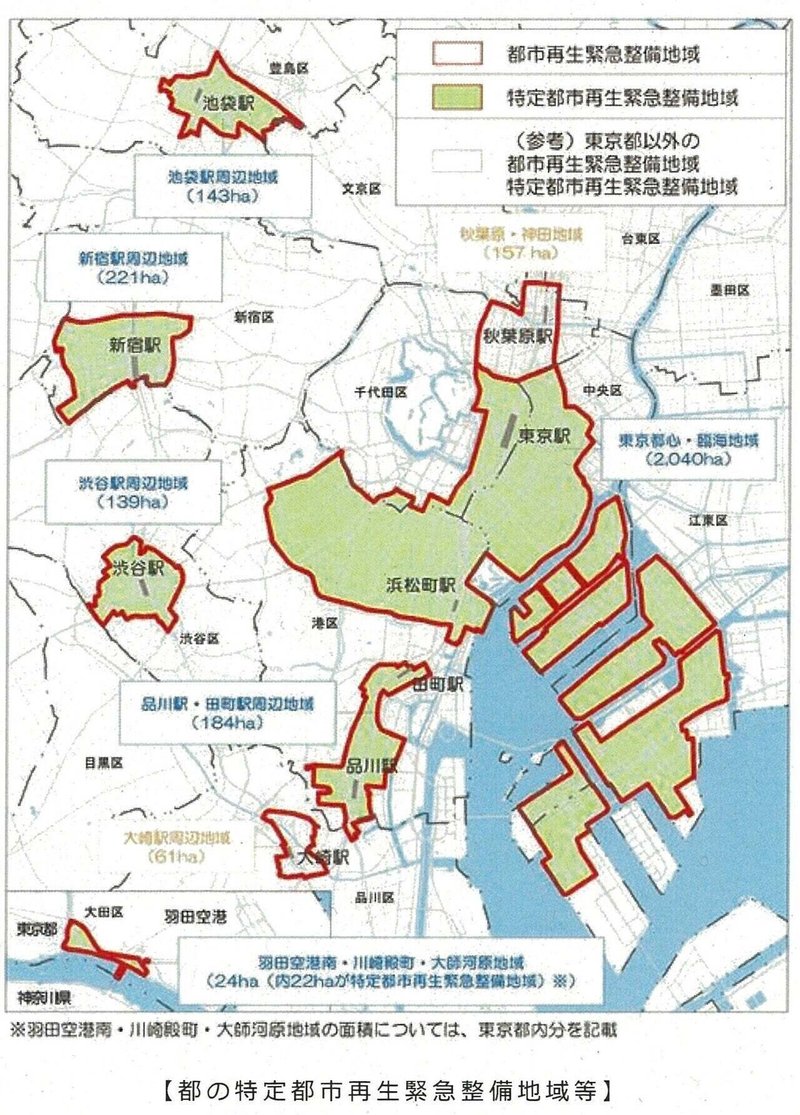

都市再生特別地区とは、都市再生特別措置法(2002年施行)により創設された、都道府県が決定する都市計画(地域地区)の一つです。日本の国際競争力や都市の魅力を高めていくために、民間の開発プロジェクトを積極的に誘導していくことを目指した、都市計画の中でも比較的新しい制度です。既存の都市計画による用途や容積率等の規制は適用除外となり、自由度の高い計画を定めることができます。活用できる区域は、同法に定める「緊急かつ重点的に市街地の整備を推進することが都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域」=特定都市再生緊急整備地域(下図)などに位置していること、かつ「都市再生に貢献し土地の合理的かつ健全な高度利用を図る必要がある区域」に限られており、都ではこれまでに50地区で定めています。また、活用にあたっては、事業者の創意工夫を最大限いかすため、事業者による提案を基本としています。提案内容の都市再生への貢献度合いに応じて、容積率の最高限度などを新たに定めていきます。

■ 日本橋室町一丁目地区

名橋「日本橋」の青空を取り戻すために、首都高速道路の地下化事業と連携した事例として、日本橋室町一丁目地区を紹介します。当地区は、地下鉄日本橋駅・三越前駅からほど近く、日本橋川沿いに位置した約1.1haの地区です。昨年10月に都市再生特別地区等の都市計画が決定され、2028年度以降の全街区竣工を目指しています。計画地周辺は、「日本橋三越本店」、「コレド室町」などの大規模商業施設の集積も進んでいる地域である一方で、建物の老朽化や敷地の細分化が進み、また、川沿いでは貴重な自然環境が十分に生かせていないなどの課題を抱えています。

そこで、都市再生への貢献として、賑わいある水辺空間や、まちなかの回遊を促す歩行者空間の整備、計画地周辺に多く集積しているライフサイエンス産業(製薬等)の拠点形成などが事業者から提案されました。また、地下化の実現への協力として、地下化ルートを考慮した構造形式の設定や、必要な工事スペース等への協力・配慮などを行うことも併せて提案されました。

2 国家戦略特別区域の認定事業

近年、都内の都市再生特別地区によるプロジェクトは、国家戦略特別区域の認定事業ともなっており、2制度の活用のもと、強力に東京の国際競争力向上を推進しています。国家戦略特別区域とは、産業の国際競争力の強化や国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、国が定めた国家戦略特別区域において、都市再生のほか医療や雇用など、様々な分野での規制改革を行っていく制度です。

■ 都市再生特別地区における活用

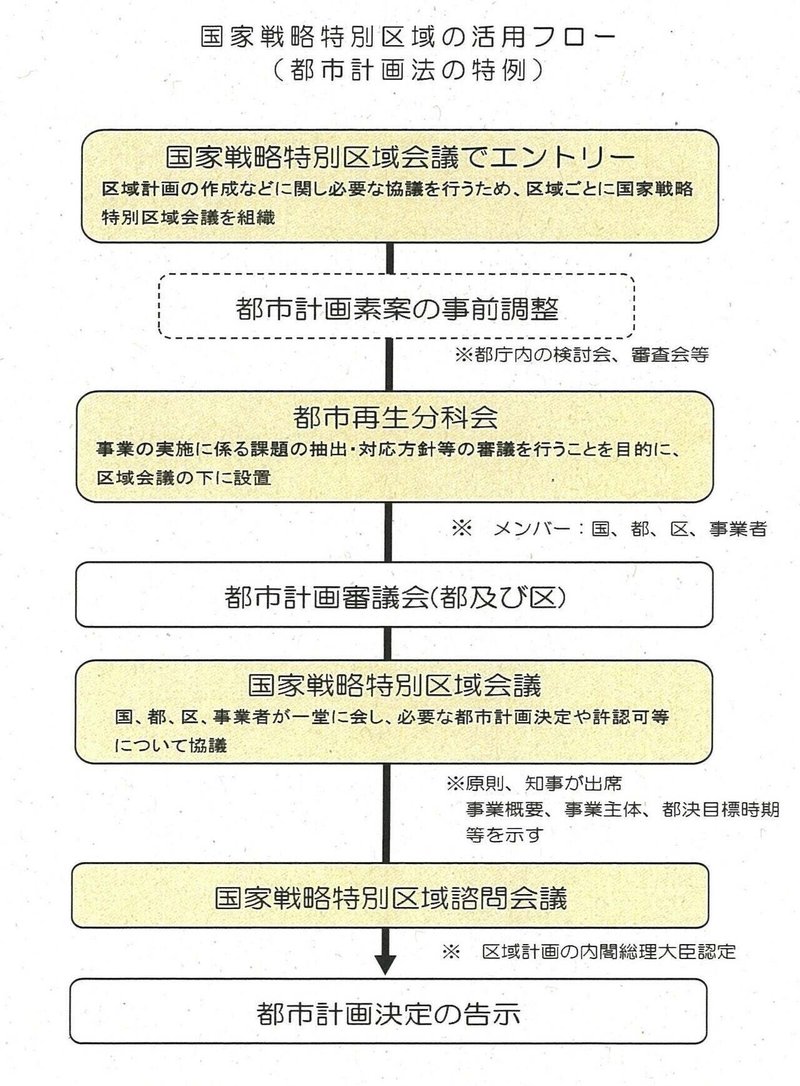

通常の都市計画は、都市計画法に基づき手続きを行いますが、国家戦略特別区域の「都市計画法の特例」を適用することで、手続きのワンストップ化が可能となります(下表)。

具体的な流れとしては、国・地方公共団体・事業者の3者で構成される「国家戦略特別区域会議」の中で、都市再生プロジェクトに係る協議・計画作成を行い、内閣総理大臣が認定(=都市計画決定とみなす)を行います。3者揃った会議の場で意志決定等を図っていくことで、様々な手続きが簡略化でき、事業のスピードアップにつながる、とされています。

都ではこれまでに、都市再生特別地区を活用した都市再生プロジェクトのうち19件が、国家戦略特別区域の認定事業となっています。

■ 竹芝地区(東京ポートシティ竹芝)

本年9月、国家戦略特別区域(都市計画法の特例)の都内第1号案件である竹芝地区が、「東京ポートシティ竹芝」として開業しました。当地区は、JR浜松町駅などの徒歩圏にあり、東京の海の玄関口でもある竹芝ふ頭にも隣接する交通利便性の高いエリアに位置する約2.4haの地区です(下図)。

都有地を活用した「都市再生ステップアップ・プロジェクト」において公募により選ばれた民間事業者が、2015年3月に内閣総理大臣の認定を受けて整備を進めてきました。完成したオフィス棟には、都立産業貿易センターと民間施設を一体的に整備・運営することで国際ビジネス拠点を創出するとともに、浜松町駅から竹芝ふ頭までを繋ぐバリアフリーの歩行者デッキと新たなにぎわいを創出するオープンスペース等の整備を行っています。更に、当地区を含む竹芝エリアでは、昨年度、複数の地元関係企業からなる実施主体が、東京都「MaaSの社会実装モデル構築に向けた実証実験」に参画し、鉄道や船舶などの公共交通機関と連携した新たなモビリティサービスの社会実験を実施するなどスマートシティの実現に向けて取り組んでいます。