「無電柱化加速化戦略」~安全安心で魅力ある東京の実現に向けて~

東京都は、1986(昭和61)年度から無電柱化に関する整備計画を策定し、国や区市町村、関係事業者と連携して無電柱化を計画的に推進しています。

東京都では、無電柱化施策の強化に向けて打ち出した「無電柱化加速化戦略(2021(令和3)年2月)」を踏まえ、2021年(令和3)年6月に東京都無電柱化推進条例等に基づく「東京都無電柱化計画」を改定しました。

本記事では、東京都における無電柱化に関する最近の動向についてご紹介いたします。

1.どうして無電柱化が必要なのか

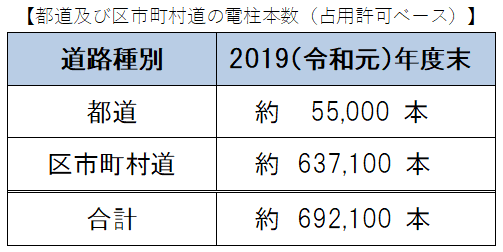

都内にはどのくらい電柱があるかご存知でしょうか?都道、区市町村道に占用している電柱だけで約70万本もあるのです。

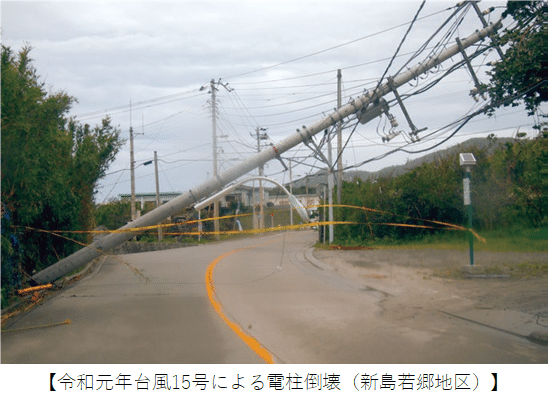

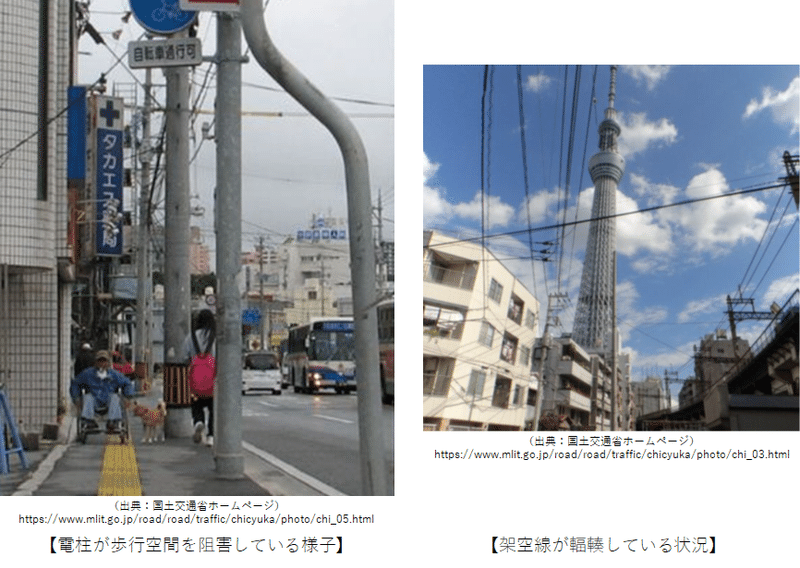

東京では、戦後、急増する電力・通信需要に対応するため、多くの電柱が建てられてきました。その結果、林立する電柱や張り巡らされた電線が歩行者や車いす利用者の通行を妨げるとともに、都市景観を損ねる状況となっています。また、大規模地震や大型台風などによる電柱倒壊の危険性を低減させるため、無電柱化による防災機能の強化も必要です。

2.無電柱化の目的

東京都は「都市防災機能の強化」、「安全で快適な歩行空間の確保」、「良好な都市景観の創出」を目的に、積極的かつ計画的に無電柱化を推進しています。

(1)都市防災機能の強化

災害時に電柱の倒壊による道路閉塞を防ぐとともに電線類の被災を軽減し、電気や電話などのライフラインの安定供給を確保します。

(2)安全で快適な歩行空間の確保

歩道内の電柱をなくし、歩行者はもちろん、ベビーカーや車いすも移動しやすい歩行空間を確保します。

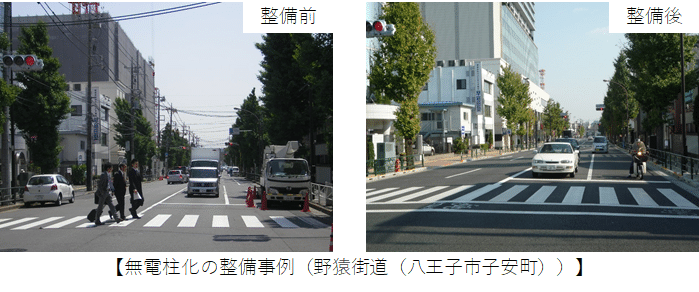

(3)良好な都市景観の創出

視線をさえぎる電柱や電線をなくし、都市景観の向上を図ります。

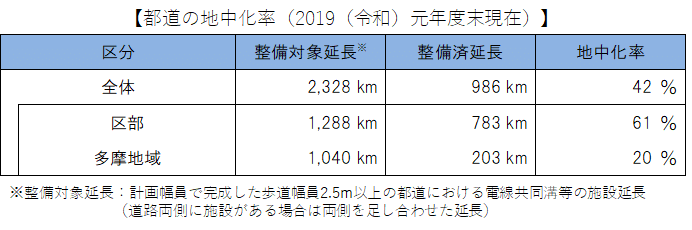

都道では、2019(令和元)年度末時点において、電線共同溝等の整備済延長は986kmとなり、センター・コア・エリア(概ね首都高速中央環状線の内側エリア)内の計画幅員で完成した歩道幅員2.5m以上の都道は概ね整備が完了するなど、一定の進捗が図られています。

3.整備における課題

東京では、昭和30年代から昭和60年代まで、電力・通信需要が高い都心部等において、電線管理者による単独地中化が行われてきました。

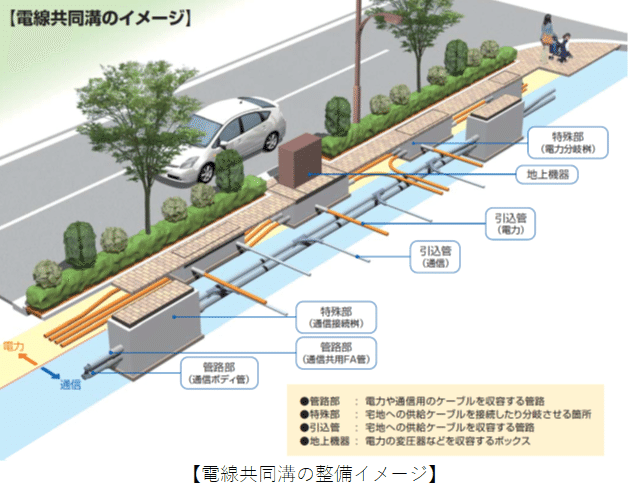

東京都では、現在、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)に基づき、電線共同溝方式を基本として、都道の無電柱化整備を進めています。

しかし、整備を進めていく上で、以下の5つの課題があります。

・無電柱化に時間がかかる

・無電柱化にかかるコストが高い

・区市町村の無電柱化が進んでいない

・無電柱化事業に取り組む民間事業者が少ない

・無電柱化に対する都民の関心

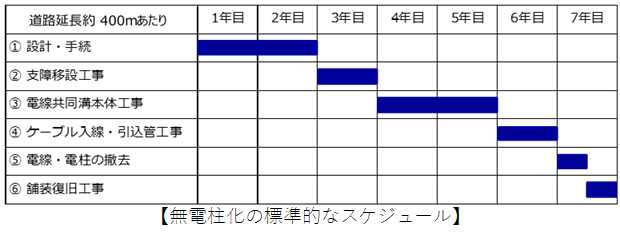

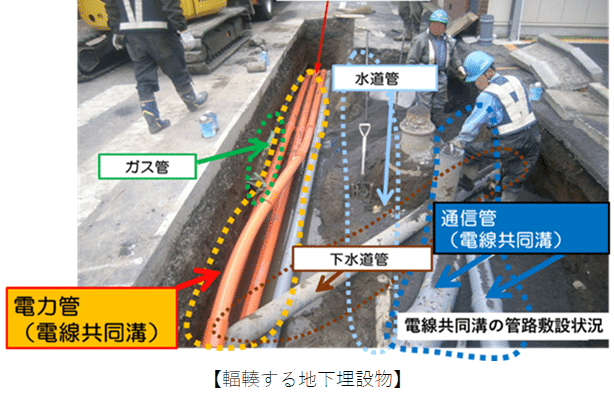

例えば、「無電柱化に時間がかかる」ですが、無電柱化事業では、既に水道管、ガス管などが埋設されている地下空間に、新たに電線共同溝を埋設するため、設計から施工まで、複数の企業者との調整が繰り返し必要になります。また、事業に対する沿道の方々の理解と合意を得ることにも多くの時間を要します。完成まで長期に渡る事業となり、都道全線を無電柱化するためには、長い時間を要します。

4.「無電柱化加速化戦略」の策定

東京の無電柱化はまだまだ道半ばであることや、近年、激甚化する自然災害に備えるためにも更なる無電柱化の推進が必要です。こうした状況を踏まえ、これまでの歩み以上に無電柱化の取組を加速させるため、2021(令和3)年2月に「無電柱化加速化戦略」を策定しました。

本戦略は、無電柱化推進に当たっての基本的な方針として「電柱減らす」「これ以上電柱を増やさない」「無電柱化の費用を減らす」の「無電柱化3原則」を定め、これに基づき、以下の7つの戦略を取りまとめました。

(1)都道のスピードアップ

(2)臨港道路等のスピードアップ

(3)島しょ地域の推進

(4)区市町村への支援強化

(5)まちづくりでの取組強化

(6)電柱の新設禁止の拡大

(7)技術開発・コスト縮減の促進

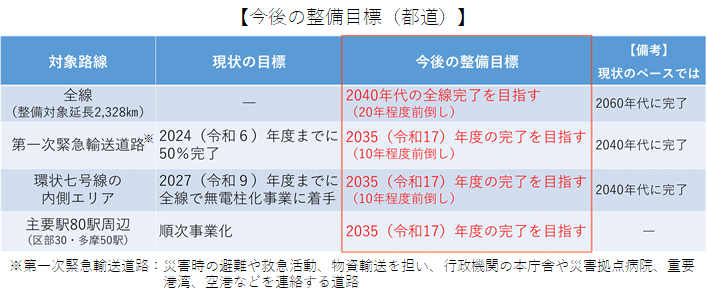

「都道のスピードアップ」については、現状の整備ペースでは、整備対象延長の全線で無電柱化が完了するのは2060年代となることから、整備目標を再設定し、取組を加速させることにしました。

この整備目標を達成するため、これまでの年間当たりの整備規模を倍増し、区部及び多摩地域において都道(既存道路)の無電柱化の大幅なペースアップを図っていきます。

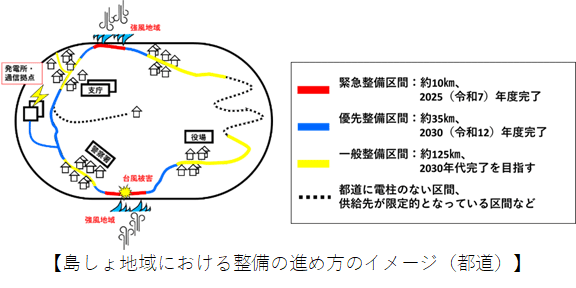

「島しょ地域の推進」については、今後、激甚化することが想定される台風などの自然災害が起こっても停電・通信障害が発生しない島しょ地域を実現するため、都道や港・空港において整備目標を設定し、無電柱化を推進していきます。

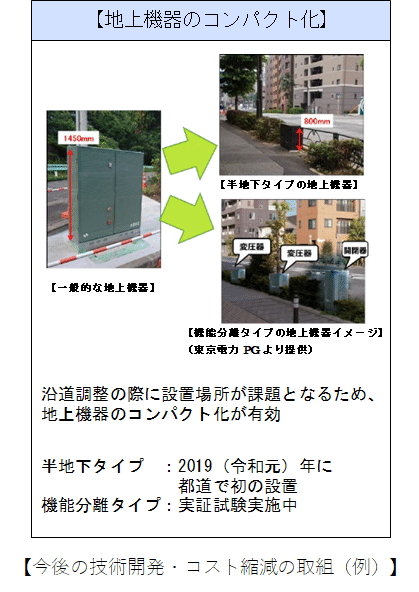

「技術開発・コスト縮減の促進」では、引き続き、道路管理者と電線管理者とが連携し、地上機器のコンパクト化など更なる技術開発を進めるとともに、新材料等を積極的に活用し、更なるコスト縮減に取り組むことで、電線共同溝整備全体の一層のコスト縮減に取り組んでいきます。

5.「 東京都無電柱化計画」の改定

「無電柱化加速化戦略」を踏まえ、東京都無電柱化推進条例及び無電柱化の推進に関する法律に基づく計画として、2021(令和3)年6月に「東京都無電柱化計画」を改定しました。

本計画は、2040年代に向けた無電柱化の基本的な方針や目標を明示するとともに、無電柱化の着実な推進に向け、今後5か年で整備する箇所や延長を示しています。

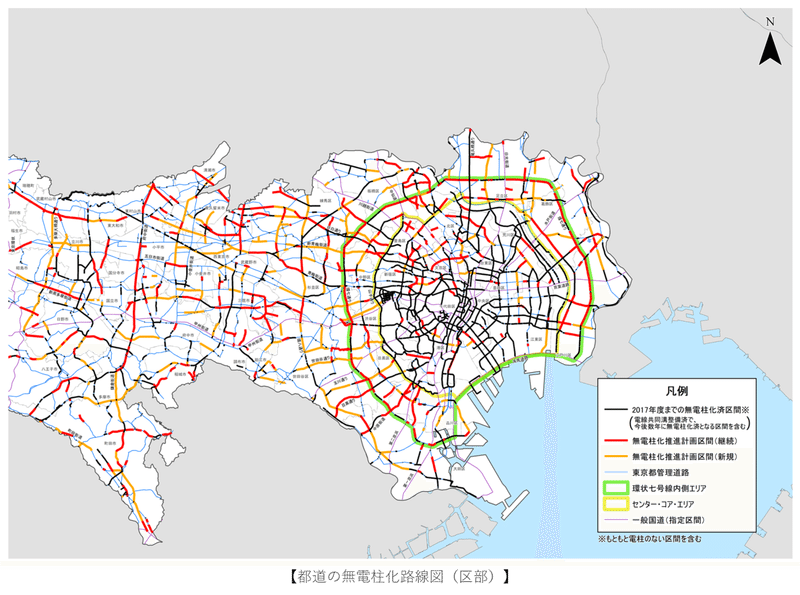

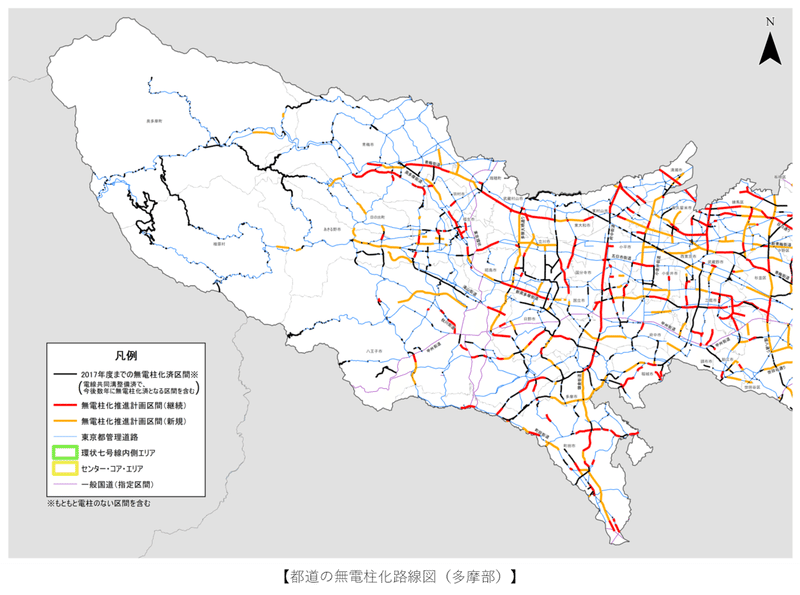

2021(令和3)年度から2025(令和7)年度までの5か年の整備計画の整備計画延長は、国道 62km、都道1,067km、区市町村道278kmを合わせて1,407kmとなっております。都道1,067kmの内訳は、第一次緊急輸送道路で403km、環状七号線の内側エリアで73km、その他主要駅80駅周辺等で591kmです。

6.無電柱化事業のPR

無電柱化事業の実施に当たり、都民の理解と関心を深めることは重要です。

東京都は「無電柱化の日(11月10日)」に合わせた啓発イベント等を展開するとともに、広報・啓発活動の充実を図り、広く都民に無電柱化の意義や効果をPR するなど、必要な施策を講じています。

7.おわりに

無電柱化は、災害時の道路閉塞の防止やライフラインの安定供給の確保等、防災・減災に欠くことのできない重要な役割を担っています。

今後は「東京都無電柱化計画(改定)」に基づき、安全安心で魅力ある東京の早期実現に向けて、都内全域の無電柱化を着実に推進していきます。