パネルディスカッションを失敗しないために、私がモデレーターとして心がけていること

昨年末に、adtechでランクインしたのに気をよくして、「初登壇の人をサポートするためのモデレーターの心得」を書くかも、と書いたのに、書く書く詐欺のまま、年を越してしまったので、反省して書いてみたいと思います。

個人的にはパネルディスカッションのモデレーターは、趣味みたいなもんでして、もうかれこれ100回以上はやってる自信はあります。

adtechも11年連続登壇のほとんどはモデレーターでの登壇ですし、自社主催のソーシャルメディアサミットでは50分パネルディスカッションのモデレーターを1日4本連続で担当したこともあります。

もちろん、たくさんやってれば偉いというわけではないですし、正確には私はモデレーターよりもパネリストの方が、自由にしゃべれて好きなんですけど。

モデレーターはモデレーターで、聴衆代表としてパネリストに聞きたいことを直接聞けるという役得感が好きなんですよね。

で、肝心な「初登壇の人をサポートするためのモデレーターの心得」を書く前に、まずは個人的な「モデレーターの心得 基本編」をまとめておこうと思います。

※昔、似たような記事を書いたことがあるんですが、テンプレートがくずれてしまっているので、こちらを元に追記・整理したものです。

パネルディスカッションにおけるモデレーターの役割をシンプルに表しているものとして個人的に念仏のようにいつも唱えているのが、「パネルディスカッションが成功したらパネリストのおかげ、失敗したらモデレーターの責任」という言葉です。

なので、セッションが大成功するかどうかはパネリストの方々次第、とシンプルに割り切り。モデレーターの自分としては、セッションが失敗しないための努力に注力しています。

そんな中で、個人的に特にこだわっているポイントは大きく4つです。

■テーマに合った多様なパネリストに登壇してもらう

あまりに当然すぎる話ですが、パネルディスカッションの成否で最も重要なのはパネリストの方々です。

パネリストの方々が話してくれる内容が充実していれば、当然参加者の方々の満足度も高くなります。

ちなみに、個人的に注意しているのはパネリストを知名度だけで選ばないことです。

有名な方に登壇してもらえれば当然集客には効くんですが、その人がそのテーマについて良い話をできるかどうかは別問題です。

特に現場の具体的な苦労話とかは、有名な人よりも現場で作業をしている人の話の方が聞いている人の役に立つことが多々あります。

また、パネリストを似たような人ばかりに揃えないことも重要です。

1つのテーマを投げかけて、登壇者全員が同じ考えだと、そこで議論が終わってしまいます。

1つの意見を確認するだけならディスカッションじゃなくて、プレゼンで良いんですよね。

パネルディスカッションの価値は、多様なパネリスト同士の議論の過程にあります。

私も、過去にいくつかのパネルディスカッションで「猛獣使い」の称号を頂戴したことがありますが、総論で言うと大人しいパネリストよりも、暴れるパネリストの方が実はモデレーターは楽です。

(もちろん、プロレスとしての議論だけで中身が薄いのは良くないですが。)

とにかく、テーマに合った多様なパネリストに登壇をOKしてもらえれば、パネルディスカッション成功の半分は確約できたも同然です。

■事前の打ち合わせをしすぎない。

これはモデレーターのスタイルによって大きく異なると思いますが。

私はパネルディスカッションの事前打合せはできるだけ避けるタイプです。

もちろん、初対面の人といきなり当日議論をするのは難しいのも事実なので、場合によっては顔合わせはしますが。

あまり事前の打ち合わせで深い話をしすぎてしまうと、当日の議論でもそれをトレースする羽目になり、どうしても議論の熱量が下がるのが個人的に好きではないのが正直なところ。

事前の顔合わせをする際にも、当日の進行や具体的な話はできるだけしないようにしています。

もちろん、打ち合わせをしないリスクはありますが、私にとっては打ち合わせをしすぎることによって登壇者の熱量が下がってしまう方が大きなリスク。

できるだけ当日お互いの話を聞いて、シンプルに驚いたり感動したり、質問をぶつけ合ってもらう方を重視しています。

その分、モデレーターとして事前に注力するのは、パネリストのインタビュー記事を読み込んだり、実施している内容を見たりして、パネリストが何を喋るか事前に予測をしておくことです。

■プレゼンではなく、議論をする。

学会発表みたいに、Aさんがプレゼン、次にBさんがプレゼン、次にCさんがプレゼンして、最後ちょろっと3人でディスカッション、みたいなのはパネルディスカッションとは呼ばないと私は考えています。

くどいようですが、パネルディスカッションの最大の価値は、多様なパネリスト同士の「議論」の過程にあります。

1人1人のプレゼンを聞くなら、それはプレゼン大会としてやれば良いのであって、モデレーターは不要。

モデレーターの存在意義は、いかに「議論」を起こせるかにあると考えています。

そこで、通常のパネルディスカッションでは、私は3つ~4つぐらい大きなテーマとしての質問を設定し、それをパネリストの方々にメールでお送りして必要に応じてスライドを数枚用意していただいています。

1人の人の1つの質問に対するプレゼンタイムは長くても5分以下、通常はスライド1~2枚で3分ぐらいまでに収めてもらっています。

プレゼンに慣れている人だと、大量のプレゼン資料をお持ちだったりするんですが、それもこちらのテーマに合わせてあえてぶつ切りします。

50分のパネルディスカッションでパネリスト3人とかって、長く感じるかもしれませんが、モデレーター含めて4人なので、1人15分もしゃべれないんですよね。

3つテーマあったら、各テーマ5分もしゃべれないわけです。

1人の人が5分以上プレゼンするなら、それはプレゼントして聞いてもらった方が安全ですし、なによりプレゼンをしていない他のスピーカーが飽きてしまうのが最大のリスク。

セッション当日も、他の人のプレゼンの感想を他の人に聞いたり、逆の立場のパネリストに反論してもらったり、飽きてマイクを置いてしまった人にマイクを持ち続けてもらうよう指摘したりと、1人1人のパネリストが、しゃべる回数を多くするための努力を地味にいろいろしています。

■当日は、ハプニングを楽しむ

で、パネルディスカッションが始まってしまったら一番大事だと思ってるのが、このハプニングを楽しむ姿勢です。

私の場合はそもそもシナリオもかっちりとは決めませんし、事前の打ち合わせもあまりしないので、そもそもがアドリブ前提の進行なんですが。

それでも、事前に予想していたのと全く違うことをパネリストが答えてきたり、事前に想像していたシナリオから外れた議論になるとモデレーターとしては正直焦ります。

でも、パネルディスカッションはそもそも「議論」なので、シナリオから逸れて当たり前なんですよね。

もちろん、素晴らしいシナリオライター型のモデレーターの方は、事前に打ち合わせを完璧に詰めて、綺麗なシナリオ通りにセッションをまとめられるんですが、私はそれができないタイプなので、逆にハプニングを楽しむようにしています。

実際、自分が聴衆で聞いているセッションにおいても、自分が予想もしていないようなことを聞けたセッションの方が、刺激にも勉強にもなるわけで。

議論が始まったら最後、自分が事前に考えたシナリオの優先順位は下げて、パネリストの方々が本気で楽しんでいる議論や、会場の参加者の方々が聞きたそうな議論に時間を使うように努力をしています。

何と言っても、パネルディスカッションにおいてのお客様はパネリストではなく、会場で話を聞いてくれる参加者の方々です。

わざわざ仕事の合間をぬってセッションを聞きに来てくれた参加者の方々に、限られた時間の中で時間を割いただけの価値があったと思ってもらえるかどうか、が大事かなと思う次第です。

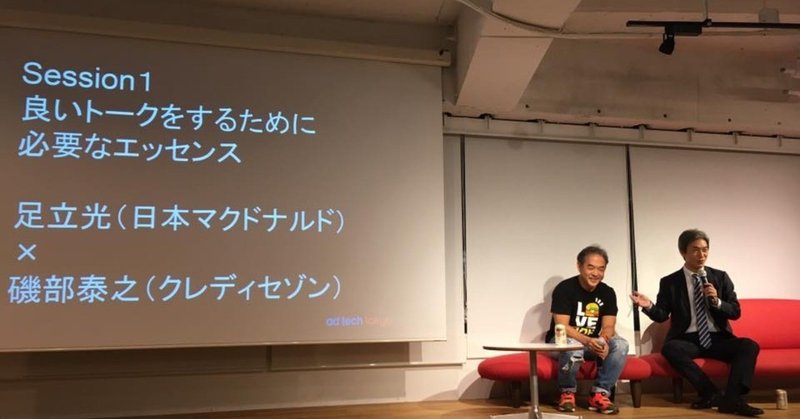

とか何とか偉そうに書いていますが、実は私はadtechのスピーカーの事前研修の時に、当時マクドナルドのマーケティング本部長だった足立さんに、「徳力さんみたいに喋りすぎるモデレーターはダメ」と名指しでダメ出しされてしまったこともあります(苦笑)

(その年のセッションは無事に2位に入れたので、良いハッパをかけていただいたと思ってますが、それを忘れないために、あえてその時の写真をヘッダー画像に持ってきました。)

そんなわけで、自分がこの記事を書くのに値するかどうかを確認するために、11年間の振り返りとかもしてみたりはしたんですが。

まぁ、私のやり方も、それはそれでまた極端だったりもするわけです。

そういう意味では、モデレーターにはいろんなやり方があると思いますので、是非皆さんも自分なりのモデレーター道を見つけて頂ければ幸いです。

ということで、次回こそ「初登壇の人をサポートするためのモデレーターの心得」を書きたいと思います。

いつになるかな・・・

ここまで記事を読んでいただき、ありがとうございます。 このブログはブレストのための公開メモみたいなものですが、何かの参考になりましたら、是非ツイッター等でシェアしていただければ幸いです。