メンタルヘルスマネジメント検定を受験する

こんばんは、2023年夏から駐在妻予定のさといもです。

今日は、資格取得の話です。

振り返ると、メンタルヘルス絶不調だった私の2022年。夫の駐在決定という出来事にうまく適応できず、心の不調を感じはじめたことから、プロのカウンセリングを受けました。実はこれだけでなく、2022年春頃にも、過労と職場人間関係のトラブルが重なり、メンタルがどん底まで落ちる経験をしていました。

こんなにメンタル不調が続いた一年は人生初。回復する過程では、いろんな人のお世話になり、いろんな本も読みました。いっそのこと、このヨレヨレを記念して体系的に学びなおしてみよう、資格試験を受けてみよう!と思うに至りました。

選んだ資格は、「メンタルヘルスマネジメント検定」

メンタルヘルス・マネジメント検定試験 | 働く人たちの心の健康と活力ある職場づくりのために (mental-health.ne.jp)

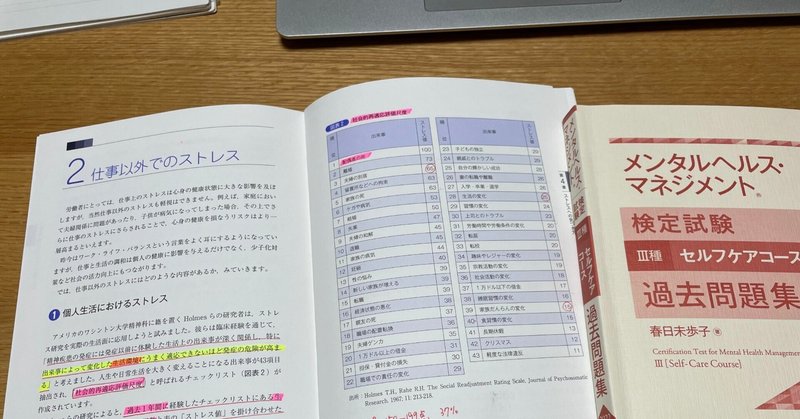

Ⅰ種(マスターコース)、Ⅱ種(ラインケアコース)、Ⅲ種(セルフケアコース)の3コースある中で、入り口としてⅢ種を選択。テキストはAmazonで購入しました。

勉強は、主に週末を利用して、テキストを読んでは過去問題集を解くの繰り返し。いくつか暗記は必要だけど、実体験もあり興味のある分野だから勉強が苦になりませんでした。

さらに、勉強をしていると「これ、駐在妻にあてはまってるやん!」と感じる点が多々。

精神疾患の発症には、発症以前に体験した生活上の出来事が深く関係し、特に出来事によって変化した生活環境にうまく適応できないほど発症の危険性が高まる。

「夫婦の別居」という出来事は、ストレス値ランキング第三位!ちなみに第一位「配偶者の死」、第二位「離婚」、第四位「留置場などへの拘束」、第五位「家族の死」。(アメリカでのストレス研究「社会的再適応評価尺度」チェックリストより)

ストレスの感じ方や、ストレスによって生じる心身の異変は、人それぞれ。大切な視点は「いつもと違う自分に気づく」こと。「いつもと違う」が2週間以上継続する場合には、専門家に相談してみるなど対処が必要。

ストレスに伴う体の異変は、急性反応と慢性反応がある。慢性反応としては、「不眠」「やけ食い」「生活の乱れ」「無気力」「退職願望」だが、怠けと勘違いしやすく、自覚が難しい。

不調の症状の一つに「焦燥感」がある。気持ちばかりが先走り、「なにかやらねば!」と、急に仕事にのめりこんだり、資格やスキル習得に励みだすことがある。

不安や悩みで困ったときに頼れる身近な人たちを「ソーシャルサポート」と呼ぶ。情緒的サポート、情報的サポート、道具的サポート、評価的サポートの4種類あり、それぞれの源を人物別に区別しておくといい。また、普段から現時点でのソーシャルサポートの数や、サポート力の程度を知っておくといい。

やっぱり、夫の駐在決定や、それにともない休職すること、海外へ引っ越して帯同生活をはじめることって、おっきなおっきなストレスなんだ。甘く見てはいけない、影響を過小評価してはいけないんだな。

ストレスに伴う体の不調は、一見「怠け心?」と感じてしまいがち・・・加えて「なにかやらねば!」の焦燥感も、症状の一つ。不調のサインは大切にしたい。

そして、駐在先では「夫以外は知り合いゼロ」から生活をつくっていくわけで、頼れる人は夫しかいないという状況のままにしておくのは、なにかとあぶなそう。意図してソーシャルサポートを育てていく必要があるなぁ。少しずつでいいから。

メンタルヘルスマネジメント検定の勉強は、いい記念になりました。久しぶりの資格試験でしたが、こういう受け方もアリだと思いました。

帯同生活が始まったら、初めの半年はタイ語勉強漬けの予定。タイのローカルに飛び込むための勉強だけど、せっかくならタイ語検定を受けてみようかな。タイで暮らしていた思い出にもなりそうだゾウ🐘

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?