【拙訳】ストリクスヘイヴン ドラフトガイド by Anže Mlakar(Card Game Base)

なぜか今回なかなか見つからなかった「ストリクスヘイヴン:魔法学園」ドラフトテック記事ですが、今回はCard Game Baseに辿りつき発見しましたので、翻訳がてらシェアさせていただきます。

イントロダクションが講義形式だったので、いつもと趣向を変えて先生口調で訳してみます。執筆者のBioもよくわからないし、いいですよね?(ごめんなさい)。

※約20,000字の長文です。閲覧の際はご注意ください。

※全文無料で公開していますが、今回も作業にかなりの労力がかかっており、皆さまからの記事購入によるご支援、またはエントリ末尾からサポートをいただけると大変励みになります。ぜひよろしくお願い申し上げます。

(今回のご支援の結果によって、今後のコンテンツ公開方針を検討していきたいと思います。何卒ご了承ください)

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Strixhaven Draft Guide

April 15, 2021 by A. Mlakar

「ストリクスヘイヴン:魔法学園」にようこそ! 今日の授業は「ストリクスヘイヴン」のドラフトで君が知りたいことすべてを教えていこうと思う。

まずはメカニズムを学び、ドラフト環境について十分理解しよう。その後、各単色のベストコモンを挙げていく。さらに、おそらく最も重要であろう私の洞察――5つの主要アーキタイプ、そして補足的なアーキタイプの概要を話していく。

講義終了間際に、アーキタイプのランク付けを行ない、最後にドラフトのコツを伝授して、今日の講義を終えようと思っている。

さあ、授業を始めよう。

1.「ストリクスヘイヴン」のメカニズム

「ストリクスヘイヴン」には、6つのメカニズムが存在する。(視点によってはそれ以下、という見方もできる)。

▼大学/対抗2色の組み合わせ

▼ミスティカルアーカイブ

▼履修&講義

▼魔技

▼MDFC(モードを持つ両面カード)

▼護法

▼大学/対抗2色の組み合わせ

厳密にはメカニズムとは言わないが、ストリクスヘイヴンのドラフトにおいて主流となる部分なのでよく理解するように。ストリクスヘイヴンには5つの「大学」(対抗2色の組み合わせ)が存在する。

・ロアホールド(赤白)

・シルバークイル(白黒)

・ウィザーブルーム(黒緑)

・クアンドリクス(緑青)

・プリズマリ(青赤)

各大学におけるマルチカラーカードは約20枚存在する(混成マナやMDFCを含む)。コモンに6枚、アンコモンに5枚存在するので、多色カードを目にする機会は多いだろう。

必然的に、ドラフトにおける5種の主要アーキタイプは、この5つの組み合わせに絞られる。これについては別セクションで詳しく解説しよう。

▼ミスティカルアーカイブ

ミスティカルアーカイブは、MtGの全歴史中で人気の高いインスタントとソーサリーを集めたものだ。(まぁ、《神聖な計略》や《活力回復》といった、そうとはいえないものも含まれているが)。すべてのブースターパックに1枚のみ、ミスティカルアーカイブが含まれている。

したがって、レア(神話レアを含む)と同じ数だけ登場することになる(各ブースターに1枚=ドラフトポッド全体で24枚)。平均すれば各プレイヤーが3枚をプールに入手できる計算になる。

大まかには下記のような分類ができる:

・強力かつ効率的な除去(《稲妻》《剣を鋤に》《化膿》など)

・優良なドロースペル(《青の太陽の頂点》《渦巻く知識》《調和》など)

・デッキの核を成すカード(《副陽の接近》《みじっくすの熟達》など)

・他、様々な効果を持つカード

一覧を見れば分かる通り、カードは素晴らしい効果(《破滅の刃》)から平凡なもの(《果敢な一撃》)までさまざまだ。そのため、「うわぁ、なんて素敵な代替アートなんだ!」というだけで安直にミスティカルアーカイブに手を出さないように!

このリンク先(https://cardgamebase.com/mtg-mystical-archive-cards/)からミスティカルアーカイブのリストを見ておくように。追加情報も掲載しているから、リンク先でしっかりと学習しておくことだ。

▼履修&講義

・履修

さて、メカニズムに入っていこう。最初に教えるのは、おそらく最もプレイスキルが試されるメカニズム、「履修」についてだ。

このセットでは、特定のカードで「履修」をすることができる。履修は3つの選択肢から好きなものを実行できる。

・サイドボードから「講義」カードを探して手札に加える(多くの場合、最も強力な選択肢になるだろう)

・手札1枚を捨て、カード1枚を引く(必要な講義カードがサイドボードにない場合に、有効な手段となる)

・何もしない(サイドボードに講義カードがなく、手札も整っている場合には、こうした選択を行なうことも稀にあるだろう)

・講義

「講義って何?」と言いたげな顔だね? 講義カードは新しいサブタイプで、このセットにおいてはソーサリーに付与されたサブタイプだ。例えば――

さまざまな講義カードが収録されているが、上記の通り無色のカードも存在する。履修カードの最上位である《マスコット展示会》も無色だ。

各大学の混成マナコストを持つ講義カードもある(《墨獣召喚学》や《精霊召喚学》などがそれだ)。当然、《封印突破法》のように単色の講義もある。

・ストリクスヘイヴンドラフトの講義カードはメイン?サイド?

講義カードはサイドボードだけでなくメイン投入も可能だ。しかし、少なくとも2枚の履修カードは常にサイドボードにおいておくように。なぜか、だって? それは複数の理由があるからだ。

(1)必要な時に必要な講義カードを手に入れることができるようにしておくことで、履修カードの機能を高めることができる。

(2)多くの場合、講義カードは簡単に履修から入手できるということを加味し、マナコストが高めに設定されている。

(3)《マスコット展示会》のように希少な講義はサイドボードにおいておくべきだ。デッキに2枚の履修カードを入れれば、メインに入れるよりも手札に来る確率が高くなる。メインデッキに履修カードを入れた方がよいだろう。

・講義カードをピックする順目は?

ストリクスヘイヴンのドラフトにおいて、講義カードはいつピックすべきか、だって? 場合による、としか答えようがないな。もしも履修が多く取れているなら、高めにピックすべきなのは間違いないな。

加えて、まだピックしていない講義は、既にピックした講義よりもずっと価値が増す。種類が増えれば履修時の柔軟性が高くなるからだ。逆に、同じ種類の講義が複数あっても冗長になる場合が多い。

とはいえ、メインデッキに影響を与える可能性が低いカードを取るぐらいなら、講義カードを積極的にピックすべきだろう。柔軟性を高めることは決して君のマイナスにはならないよ。

首をかしげているそこの君、補習だ。このリンク先(https://cardgamebase.com/mtg-learn-lesson-rules/)で、履修と講義のルールをしっかり勉強しておくように。

▼魔技

「魔技」は様々なパーマネントが持つメカニズムだが、ほとんどの場合はクリーチャーに備わっている。君がインスタントやソーサリーを唱えたり、コピーした時に誘発する誘発型能力を指す。

魔技を中心に構築を行なうべきか、だって? その通りだ。しかし、本当に強力なカードの場合のみだがね。

考えてもみたまえ、《熱心な一年生》のために君が熱心になる必要もない。しかし《大魔導師の名誉教授》のためならどうだ? 君はありったけのインスタントとソーサリーを掻き集め、効果的に機能するようにするだろう?

とはいえ、性能の劣るインスタントやソーサリーのプレイが保証されるかといえば、そうではない。魔技を誘発させるカードは、それ単体で優秀でなければ意味がない。マナ域の同じクリーチャーに代えて、同じパワーレベルのインスタントやソーサリーをプレイすべきだ。

▼MDFC(モードを持つ両面カード)

ゼンディカーの夜明け、あるいはカルドハイムで登場したMDFCが今回も登場する。今回は様々な組み合わせで登場することになる。両面クリーチャー、クリーチャー+ソーサリー、両面プレインズウォーカー、などだ。

手札に来たらどうプレイするか、だって? 単純だ。表裏のどちらをプレイするか選ぶことができる。カード1枚に2つの選択肢があるようなものだ。まぁ、こうしたカードがあったとて、ドラフトの大勢に影響はないがね。

注意すべき点をひとつ言っておこう。《秩序の学部長、オーガスタ》をデッキに入れる場合、何もロアホールド(赤白)のデッキにする必要はない、ということだ。おそらくシルバークイル(白黒)に入れても、表面を唱えることなくデッキを強化してくれる。ドラフトにおいて、「赤いカードだから」といって見逃すことがないように、各々注意すべきだな。

▼護法

ストリクスヘイヴンの中でも取るに足らないメカニズムだ。少なくともドラフトの大勢には影響がない。なにせレアに2枚、コモンに2枚しかない。とはいえ、真新しいメカニズムなので、言及はしておこうか。

護法を持つクリーチャーには「護法-コスト」の記載がある。対戦相手の護法持ちを呪文や能力で対象に取ったとき、護法コストを支払わない場合、その呪文や能力は打ち消されることになる。《滝の曲芸師》を対象にしたいなら追加で2マナを、《オーリンの盾魔道士》なら追加で3点のライフを支払う必要がある。

デザインの観点からすれば、呪禁を少し弱くしたようなメカニズムと表現できる。呪禁はしばしばリミテッドのゲームブレーカーになっていたから、優れたメカニズムと言えるだろうさ。

さて、ここまでがメカニズムについての授業だ。次のセクションでは、各色のベストコモンを見ていこう。

2.ストリクスヘイヴンドラフト・ベストコモン

ドラフトにおいてコモンが重要なのは必然だ。なぜなら、ほぼすべての人がその色のカードを使うことになるからだ。このタイミングで各色の強力コモンを見る理由はここにある。

この後登場するカードを見ていけば分かるが、単色のコモンカードは従来のセットより弱く設定されている。無理もない、ストリクスヘイヴンは多色セットだ。マルチカラーのコモンも登場するが、単色のものよりずっと強力であることが多い。

それを踏まえ、このセクションでは、単色のコモンについて説明していく。マルチカラーのコモンカードに関しては、各大学のアーキタイプを解説する際に紹介しよう。

しかし、注意を怠るなよ。単色のカードについても、2種のアーキタイプにどんな形で適合するのか、意識して話を聴くように。

▼白 大学:ロアホールド(赤白)、シルバークイル(白黒)

1.《戦闘学の教授/Combat Professor》

教授の話から始めよう。4マナ2/3飛行はマナカーブからすれば平凡に見えるかもしれないな。しかしその能力は非常に強力で、戦闘前メイン・フェイズにプレイすれば、すぐに能力が誘発する!

次のターンには自身を対象にして3/3飛行・警戒で攻撃できる。これを素晴らしいと言わずしてなんと言おうか! 《戦闘学の教授》がいれば大体の状況において、自分自身を無防備にすることなく、攻撃を有利に行なうことができるだろう。

2.《除名/Expel》

希少な除去とは呼べないが、白いデッキで活躍する貴重な除去には変わりない。ブロッカーを排除できないため、アグロデッキにおいては活躍の機会は減るだろうが(ロアホールドもシルバークイルも、アグロ的な側面を持つ大学だ)、対戦相手がゲームの過程においてまったく攻撃しないということはなく、その時には相手を選ばない。

《休憩時間》と組み合わせて、能動的なタップを待たずに倒す方法もある。《休憩時間》自体が(履修が行えるため)決して悪いカードではないことを考慮すれば、このシナジーを覚えておいて損はないだろう。

3.《星霜の巡礼者/Pilgrim of the Ages》

《星霜の巡礼者》は実に興味深いカードだ。3マナ2/1は貧弱だが、手札に《平地》を供給してくれる。土地が保証されるというのは大きく、マナカーブを埋める役割としては申し分ない。

起動型能力も、「墓地を離れたとき~」という条件で誘発するロアホールドのカードとうまくかみ合うマナフラッドの受け皿となる。全体的に白いデッキの底上げ要員として一役買ってくれるだろう。

次点

・《学舎防衛/Defend the Campus》はよくある《大物潰し》の亜種だ。そのままで対象に取れるのは23体(全体の17.2%)のみだが、全体強化という選択肢があり、腐るということはまずない。常に何かしらの役割があれば、1枚はデッキに忍ばせておきたいカードだろう。

・《輝く抵抗/Beaming Defiance》は強力な強化呪文で、除去に対する打ち消しとしても機能する。どんなデッキにも1枚は入れておくべきだろう。

・《エクスタスの隆盛/Rise of Extus》は重いが、2対1交換ができ何にでも対応できる1枚だ。よい講義カードが取れれば価値が増す。《殲滅学入門/Introduction to Annihilation》が取れていればなおさら、ゲーム後半に役に立つだろう。

・《柱落としの救助者/Pillardrop Rescuer》は良質な3マナ域に恵まれれば素晴らしい働きをするだろう。ロアホールドの墓地シナジーの手助けにもなる。

▼青 大学:プリズマリ(青赤)、クアンドリクス(青緑)

1. 《霜のペテン師/Frost Trickster》

諸君、《霜のオオヤマネコ》は素晴らしいカードだったね? もし、そのカードが飛行を得たとしたら? ストリクスヘイヴンのドラフトにおける青のベストコモンになることは疑いようがない。

プリズマリやクアンドリクスの方向性とシナジーするわけではないが、できるだけ多く枚数を入れたいと思うだろう。パワーレベル、効率ともに申し分ないな。

2. 《再造形/Resculpt》

青のコモンは《霜のペテン師》一強で、それ以外のカードはパワーが一段落ちる。次に挙げるようなカードの組み合わせが必要であり、特定のカードに負荷がかからないように気をつけることが肝要だ。

《再造形》は強力なカードとしてよい例ではあるが、多くの枚数を必要としているわけではない。小粒なクリーチャーや役立たずのアーティファクト(宝物トークンなど)を4/4にしてアタッカーを待ちうけるのが主な使い方だろう。上手く展開できれば、いざというときのためにトークンを生みだしておく癖がつくだろう。

相手の除去に対して使用することもでき、こうした使い方なら2枚のカードアドバンテージを失うこともない。相手のボムに対処するという選択肢もある。頻繁に行なうことはないあろうが、必要に応じて選択できることは重要だ。

3. 《却下/Reject》

軽量の打ち消しは常に重宝する。3マナ支払うことは簡単ではないので、ゲーム初期から中盤まで全てのクリーチャーに対処できる。ゲーム後半には使い勝手が悪くなるため、多く入れ過ぎないこと。2枚で十分だろう。

次点

・《本への没頭/Bury in Books》はフレーバーに満ち溢れた素晴らしい呪文だ(図書館=ライブラリーに本を埋めるなんて!)。バウンスとしての性能も面白い。オーナーの手札に直接戻らない点は評価できる。4/4エレメンタルトークンに対する回答にもなる。

しかし非常に重い。防御的なデッキでこそ真価を発揮するだろう。プリズマリもクアンドリクスも攻撃的なデッキではない。プリズマリのテーマのひとつ「マナコスト5以上」ともシナジーする。

・《抜き打ち試験/Pop Quiz》も興味深い。講義が増えるほど使い勝手がよくなるだろう。講義についてだが、どの色の組み合わせであっても《精霊召喚学》《フラクタル召喚学》を用意しておくこと。いいね?

・《熟練した予言者/Soothsayer Adept》はゲーム終盤、影響力のある呪文を探す際に輝くカードだ。

▼黒 大学:ウィザーブルーム(黒緑)、シルバークイル(白黒)

1. 《魔道士狩りの猛攻/Mage Hunters' Onslaught》

素晴らしい除去だ。ソーサリーである点は残念だが、どんな生物でも対応でき、さらにプレインズウォーカーも苦にしない。

追加ボーナスはしばしば影響しないこともあるが、この効果によってゲームに勝つ場面もなくはないだろう。

というのも、実際はかなりの数のゲームで「猛攻」が行なわれるだろう。シルバークイルもウィザーブルームもトークン生成に強みを持つからだ。相手の一番大きなブロッカーを排除したら、大量のペスト・トークンでフィニッシュするといい。

2. 《悪意の打ちつけ/Lash of Malice》

この手のカードを使う際に調べておくべきなのは、当然、タフネス2以下のクリーチャーの総数だ。このセットには69枚、環境内の51.5%がそれにあたる。

つまり、他のカードの手助けなく、環境のクリーチャーの過半数を倒せる計算になる。1マナのインスタントという点では破格の性能と言えるだろう。さらに、自軍クリーチャーの強化に使う選択肢もある。

3. 《湿原のスペクター/Specter of the Fens》

3マナ2/3飛行は大喜びだが、4マナ2/3はちょっと使うに堪えないだろう。しかし、追加された能力はこのカードの評価を改めさせてくれる。

ゲーム後半になれば、対戦相手は遅かれ早かれ対処を迫られることになる。スペクターは打点を刻みながら、手札を使い切ったあたりで能力を起動し始めるだろう。戦場の優位を築けているなら、ライフゲインのおかげで対戦相手はライフレースを挑むことすら不可能になる。

プレイアブルなカードで、どんな類の黒いデッキにも必携の1枚となるだろう。シルバークイルとウィザーブルーム双方にライフゲインシナジーがあるのも嬉しいところだ。

次点

・《ウィザーブルームの誓約魔道士/Witherbloom Pledgemage》はサイズに優れる。コモンスロットでは最大級のP/Tで、ドラフトで登場する大体の生物を圧倒してくれる。能力も黒とかみ合う。

・《検体探し/Hunt for Specimens》は講義さえ確保できていればアドい。

・《激しい落胆/Crushing Disappointment》は決して君をガッカリさせたりしない。手札に来た時にちょうどライフ2だったらわからないが、そんな状態になることは稀だろう。ウィザーブルームならライフゲインに長けているし、シルバークイルなら君は攻める側だ。どちらの場合でも、ライフを詰めながらドローを進められる良質なドロー呪文だ。

・《エクスタスの隆盛/Rise of Extus》については先ほど話した通りだ。復習しておくように! 同じ話をするつもりはないが、黒の場合、除去がある程度確保できているなら優先度は低めになる。

▼赤 大学:ロアホールド(赤白)、プリズマリ(青赤)

1.《白熱する議論/Heated Debate》

カルドハイムの《悪魔の稲妻》を覚えているかな? 予顕メカニズムは失ったが、3マナ4点の高効率は驚くほどパワフルだ。

《白熱する議論》は全体の91.0%にあたる122体を屠れる。インスタントの3マナでこれだけ効率のいい呪文は他にない。赤いデッキには何枚あっても足りないな。

2.《色素の嵐/Pigment Storm》

もう1枚の除去だ。やや不器用ではあるが、5点になれば131体(97.8%)を倒せるため、基本的にこのスペルで倒せない相手はいない。

余剰ダメージを与える能力も素晴らしい。君がアグロなら、タフネス1を狙い撃ちすることによってとどめを刺せる。

そういったシチュエーションは、攻撃的なロアホールドでよくみられる光景になるだろう。5マナ5点というダメージ効率は悪くないので、プリズマリでもよくプレイするだろうな。

3.《突然のひらめき/Sudden Breakthrough》

両大学で重宝するであろうコンバットトリックだ。プリズマリなら宝物トークンをより有効に活用できる、マナコストが高めの呪文が含まれるデッキで使いたいところだ。

次点

・《秘本破り/Tome Shredder》はどちらの大学でもいい働きをしてくれる。プリズマリはインスタントやソーサリーの比率が高く、ロアホールドは「墓地を離れたとき」の能力を誘発させてくれる。

・《熱心な研究/Enthusiastic Study》は良質な強化呪文だ。《精霊召喚学》は良い相棒となる。《双巻物のシャーマン/Twinscroll Shaman》との相性も見逃せない。

▼緑 大学:クアンドリクス(青緑)、ウィザーブルーム(黒緑)

1.《魔道士の決闘/Mage Duel》

最近はどのエキスパンションにもコモンの格闘呪文が収録されているが、どれもこれも良質だ。《魔導士の決闘》は少しばかり曲者だ――インスタントかソーサリーを唱えていれば1マナになる、というおまけがついている。

+1/+2は格闘を一方的に行うのに十分な修正値だ。3マナは少し重いが、同じターンにソーサリーやインスタントを唱えてさえいれば、ありがたいことにコスト軽減の恩恵がある。

とにもかくにも、良質な格闘呪文ということに変わりはなく、緑のデッキを組むなら必携の1枚と言える。

2.《獣魔術の教授/Professor of Zoomancy》

《獣魔術の教授》はセット内でも実に堅実なクリーチャーだ。4マナ4/3は及第点でしかないが、1/1トークンがついてくるため、2体の頭数をそろえられる。

トークンはそこまでの影響力を持つようには見えないだろうが、ウィザーブルームのライフゲイン、そして生け贄という両方のシナジーに貢献してくれる。ウィザーブルームでの活躍が目立つだろうが、クアンドリクスデッキでも複数枚欲しいカードだろう。

3.《湿地帯のグロフ/Bayou Groff》

《湿地帯のグロフ》は本質的に2つのモードを持つカードだ。5マナ5/4としてみれば良いマナレシオの生物だ。一方、1体のクリーチャーを生け贄にすることで2マナ5/4として登場させることもできる。

選択肢がないよりあったほうがいい。両方の選択肢が視野に入れば非常に優秀なカードに化ける。ウィザーブルームでは邪魔者トークンによる高速召喚、クアンドリクスではランプスペルでマナを伸ばして繰り出す動きが基本になるだろう。

次点

・《ウィザーブルームの誓約魔導士/Witherbloom Pledgemage》は黒の項で触れたとおりだ。ありがとう混成マナ、君のおかげで緑のコモンとしても見られる。

・《大技/Big Play》はうまく決まれば大技だ。+1/+1カウンターを残してくれるのがにくい。カウンター1個で平凡な生物が非凡に化けることも少なくない。

・平凡と言えば《有刺カローク/Spined Karok》はまさにそれを地で行く。しかし、防御的なデッキにおいてはそこそこの活躍をしてくれる。序盤の攻撃をしっかりと受け止めてくれる。

・もちろんだが、《害獣召喚学/Pest Summoning》《フラクタル召喚学/Fractal Summoning》にアクセスすべく、履修は計画的に行うように。

3.ストリクスヘイヴンドラフト・アーキタイプ

ストリクスヘイヴンが5つの大学(アーキタイプ)に分かれることは先ほど話した通りだ。基本的にはドラフトで、5つの大学のどこに入学するかを選ぶことになる(いつも、というわけではないが)。

それぞれの大学には象徴的なクリーチャー・トークン(マスコット)と2つのテーマがある。いくつかの大学はより普遍的なテーマを持っていて、君が入学を希望するならそれに傾倒すべきだが、他のいくつかの大学はそうした先入観に縛られない柔軟なテーマを持っている。

さて、大学の様子を見て、詳しく研究していこうか。

▼ロアホールド:赤白

マスコット:3/2のスピリット

テーマ1:墓地から離れたとき

テーマ2:スピリット部族

・墓地テーマ

ロアホールドは非常に興味深いアーキタイプだ。墓地がテーマのひとつとなっていて、カードが墓地から他の領域へ移動する時に誘発する能力を持っている。

上記の内、《実地歴史家、クイントリウス》は明確に墓地シナジーに寄せる動機になる1枚だ。しかし、《柱落としの救助者》や《蘇りし過去招き》という単体でも強力なカードはそれだけでもプレイすべき十分な動機がある。

「墓地を離れたとき」を誘発させるために、手札や戦場に戻すだけが選択肢ではないことは覚えておくといい。墓地からカードを追放する手段はたくさんあるが、《石昇りのスピリット》や《ロアホールドの発掘》は良い相方となるだろう、

《ロアホールドの発掘》は素晴らしいカードで、多くのアドバンテージを与えてくれる。ゲーム後半にマナフラッドに陥っても、追加のアドバンテージを得られる上に、長期戦における貴重なダメージソースにもなる。

・スピリット部族

スピリットのテーマはさらに緩い。スピリットそのもの、あるいはスピリットを生成するカードはごまんとある。しかし、スピリットを参照するカードはそこまで多くない。《クイントリウス》の他には次のようなカードがある。

《霊鍛冶のホフリ/Hofri Ghostforge》

《蘇りし過去招き/Returned Pastcaller》

《ロアホールドの初学者/Lorehold Apprentice》

《血の時代の将軍/Blood Age General》

こうしたカードを生かすために、無理やりスピリットをピックする必要はない。君のロアホールドデッキは、自然と多くのスピリットに恵まれるだろう。

【ロアホールドのピック方針】

通常は、ロアホールドはマナカーブを低く抑えたアグロデッキとして組むのが最適解になるだろう。後半に輝くカードも多く存在するが、多くの場合はマナカーブを重視して、5マナ以上のカードが手札でだぶつかないようにするように。

というのも、ロングゲームになった場合、他のアーキタイプ(プリズマリやクアンドリクス)のほうが優れているので、早い段階でダメージを積み重ねたいという意図があるからだ。軽くレシオの良いクリーチャーを繰り出し、《突然のひらめき》や《輝く抵抗》で強化して殴り切る戦略を推したい。

《双巻物のシャーマン》は強化呪文と相性がいい。《熱心な研究》で大ダメージを狙うのも一つの手だ。

赤白は履修カードに恵まれている。数枚の講義カードをサイドボードに置いておくと役に立つだろう。《象徴学の教授》や《炎血の発想》はクリーチャーを展開しながら履修ができるため戦略に合致する。

最後になるが、《クイントリウス》やレアなど、良質なフィニッシャーは必須なので、必ず確保するように。

▼シルバークイル(白黒)

マスコット:2/1飛行の墨獣

テーマ1:横並べ

テーマ2:+1/+1カウンター

・横並べ

シルバークイルはストリクスヘイヴンきってのアグロアーキタイプだ。2/1飛行の墨獣は攻撃でこそ輝く。横並べを進め、それをサポートするカードに恵まれている。

《学舎防衛/Defend the Campus》

《劇的な終焉/Dramatic Finale》

《元気づける雄弁術/Exhilarating Elocution》

《レオニンの光写し/Leonin Lightscribe》

・+1/+1カウンター

サブテーマとして+1/+1カウンターがある。見返りが得られるカードは以下の通りだ:

《決闘の指導者/Dueling Coach》

《優秀な学徒/Star Pupil》

《有望な薄暮魔道士/Promising Duskmage》

《終身書唱師/Tenured Inkcaster》

《悪意に満ちた部隊/Spiteful Squad》

【シルバークイルのピック方針】

繰り返しになるが、目指すべきは横並べさせていくアグロだ。+1/+1カウンターのシナジーも存在はするが、それを無理やり機能させるために無理なピックをする必要はない。

シルバークイルのゲームプランは単純明快だ。マナカーブを低めに抑えて展開を優先し、《教授の警告》や《輝く抵抗》といった良質なコンバットトリックで押し込む形でゲームの勝利を目指す。とはいえ数枚はゲーム後半でも活躍できるカードを入れるべきだ。運が良ければ、《空の覆い隠し》のような強力なフィニッシャーに出会えるだろう。

▼ウィザーブルーム(黒緑)

マスコット:1/1の邪魔者トークン(死亡時に1点のライフを得る)

テーマ1:ライフゲイン

テーマ2:生け贄

・ライフゲイン

ウィザーブルームには、ライフを得ることで見返りを得られるカードが多い。

《汽水トラッジ/Brackish Trudge》

《成し遂げた錬金術師/Accomplished Alchemist》

《優等生トロール/Honor Troll》

《血の研究者/Blood Researcher》

《魂浸し、ダイナ/Dina, Soul Steeper》

《定命の槍/Mortality Spear》

キーカードのひとつは《血の研究者》だろう。コモンなので複数枚入手も容易で、素早くサイズアップすることで相手への強烈な脅威となる。威迫はチャンプブロックを許さず、安定してダメージを稼ぐことができる。

邪魔者トークン以外にも、《ウィザーブルームの誓約魔導士》などライフゲイン手段は豊富だ。全体的にかなりサポートが手厚いメカニズムと言えるだろう。

・生け贄

ウィザーブルームのもうひとつのテーマは生け贄だが、「生け贄に捧げるたび」で誘発するカードは稀だ。代わりに、邪魔者を生け贄に捧げた際のライフゲインでトリガーする能力は多い。次に挙げたカードは非常に強力な働きをするだろう。

《禁忌の調査/Plumb the Forbidden》

《デーモゴスのタイタン/Daemogoth Titan》

《デーモゴスの悲哀喰らい/Daemogoth Woe-Eater》

《死に至る醸造/Deadly Brew》

《害獣の世話/Tend the Pests》

【ウィザーブルームのピック方針】

ウィザーブルームはシナジー重視のデッキが最高型だ。君もライフゲインと生け贄、どちらのテーマにも寄せたいと思うだろう。そのためには、両メカニズムの軸となる邪魔者トークンが必要なので、多くのトークン生成スペルが必要になる。ライフゲインによる延命効果もバカにならない。

ライフゲインによる恩恵を最大化するには、《血の研究者》を複数枚取るべきだ。もしそれができなくても、効率良く緑と黒のカードをプレイすることができれば、デッキは機能する。

また、何かのついでにライフゲインをすることが本当に多く、極端なアグロデッキに大しては有利になる。ライフ回復ができることで、マナカーブの頂点に重いカードを置くことも許容されるので、ミッドレンジともいい勝負ができる。

▼クアンドリクス(青緑)

マスコット:0/0のフラクタル(+1/+1カウンターが数個乗る)

テーマ1:マナ加速

テーマ2:アドバンテージ源

・マナ加速

マナ加速に関するカードが多くある。レアリティが低いものでも以下の通りだ。

《創発的配列/Emergent Sequence》

《ひらめきの瞬間/Eureka Moment》

《現地調査/Field Trip》

《クアンドリクスの栽培者/Quandrix Cultivator》

《クアンドリクスの神童、ジモーン/Zimone, Quandrix Prodigy》

《耕作/Cultivate》 (mystical archive slot)

こうした呪文を用いて、多くの土地を瞬時に並べていくのがクアンドリクスの戦略だ。クアンドリクスのカードの中には、8枚目の土地を置くことで追加の能力が解放されるものもある。《ケルピーの道案内》《渦の走者》《スカーリドの群棲》は序盤を支えつつ、ゲーム後半にはさらに価値を増す。《力線の発動》は、土地が多ければ多い程見返りが大きくなる。

・アドバンテージ源

クアンドリクスのカードの多くは、アドバンテージ獲得に優れている。アドバンテージといっても様々だが、下記のようなものがある。

・カードアドバンテージ(《クアンドリクスの初学者》《黄金比》)

・2体の頭数(《生物数学者》《顕現の賢者》)

・多用途な選択肢(《断固たる否定》)

マナ加速呪文が十分に手に入れば、強力クリーチャーの《本のワーム》を使いまわすことも可能になる。他のアーキタイプでは使いこなせないカードであり、早い順目でなくても確保できる。それを頭に入れておくことだ。

【クアンドリクスのピック方針】

君が青緑の統率者デッキを使ったことがあるなら、このアーキタイプの目指すべきところは分かっているはずだ。ある時はマナ加速、またある時はアドバンテージ獲得、あるいはその両方を目指していく。

ゲーム終盤にかけて徐々に強くなるデッキのため、ゲーム序盤に押し込まれることがないよう、十分注意すべきだ。従来のように除去に恵まれた色ではない。《魔術師の決闘》《却下》《断固たる否定》といった疑似的な除去を必ず採用すること!

マナカーブ通りに展開できればこれ以上ない働きをするカード群を揃えている。シナジーという点からすれば結び付きは希薄だが、デッキ全体の完成度は高くなりやすいので、特定のカードを機能させるために、ピックをゆがませる必要はまったくない。

▼プリズマリ(青赤)

マスコット:4/4のエレメンタル

テーマ1:高コストのインスタント・ソーサリー

テーマ2:宝物トークン

・高コストのインスタント・ソーサリー

プリズマリはコストの高いインスタントやソーサリーが揃っている。例を挙げれば:

《マグマ・オパス/Magma Opus》

《精霊の傑作/Elemental Masterpiece》

《創造の発露/Creative Outburst》

《実践研究/Practical Research》

《精霊召喚学/Elemental Summoning》

点数で見たマナコスト――おっと、今は「マナ総量」というんだったね――が「5以上」を参照するカードが2枚存在する。《プリズマリの初学者》と《壮大な魔道士》だ。特に後者の存在は非常に重要で、重いスペルのコストを軽減してくれる。

・宝物トークン

宝物トークンは高コストの呪文を唱える助けをしてくれる。多くのカードで生成できるが、例を挙げれば:

《嵐窯の芸術家/Storm-Kiln Artist》

《突然のひらめき/Sudden Breakthrough》

《創造の発露/Creative Outburst》

《精霊の傑作/Elemental Masterpiece》

《ガラゼス・プリズマリ/Galazeth Prismari》

君たちの中に、一部のカードについては、高コストの呪文でありつつ、宝物トークンを生成する役割も担っている、そんなカードの存在に気付いている人はいるかな? まぁ、汎用性という観点では非常に重要な役割を担っている、ということにしておこうか。

【プリズマリのピック方針】

プリズマリには全大学を通じて最も強力なスペル群を有している。相応のコストを支払えるようなデッキ構築をしなければならない。

コスト軽減能力持ちや宝物トークン生成を行うカードが必要になる。一例を挙げるなら、《嵐窯の芸術家》《壮大な魔道士》《大渦の詩神》あたりが必要だ。すべてアンコモンではあるが、卓内の必要性を鑑みれば、どれかを最低2枚確保する程度は造作もないだろう。

当然、先に挙げたような「強力スペル」も必要だ。《マグマ・オパス》のようなボムレアが確保できれば上々だが、コモンの《精霊の傑作》も劣勢を捲れる程度には強力だ。

コツを教えておこう――急場をしのぐのにどうしても必要だ、という状況でない限り、《精霊の傑作》のようなカードを使って宝物トークンを生成するのは避けること。いいね! たったひとつの宝物トークンを得るために、2マナを費やしカードを捨てる必要はない。君の敗因は、リソースの無駄遣い☆だ。

デッキの残りがマナカーブ通りに埋まればよいデッキが出来上がるだろう。

▼3色の組み合わせ

2つの大学間で共通する1色があれば、それを組み合わせて3色のデッキをつくることもできる。双方の大学にアクセスできることになる。ストリクスヘイヴンのドラフトにおいて一般的にはならないが、ピックの都合上、時折そうした必要も出てくることだろう。

ほとんどの場合は、ひとつの大学をピックしつつ、別の色をタッチして、1~2枚の強力レアをデッキに加える、という形になるだろう。例えば、ウィザーブルームをプレイしつつ、白をタッチして《空の覆い隠し》を入れる、といった具合にね。

《合格通知》や《アーチ門の公共地》はコモンながら3色以上を供給してくれるため役に立つだろう。

大学の特性によって上手くいく組み合わせとそうでないものがある。横並びを目指すシルバークイル(白黒)は、邪魔者トークンを生成するウィザーブルーム(緑黒)と噛み合う。

シルバークイルのもう一つの組み合わせはロアホールド(赤白)だが、この組み合わせはうまくいかない――アグロデッキが3色なのは展開の遅れから痛手を被る。

ロアホールド(赤白)とプリズマリ(青赤)もうまくいかない。単純に、お互いのテーマが別領域すぎて、デッキとしての完成度が著しく低くなるからだ。

プリズマリ(青赤)のもう一方の相方、クアンドリクス(青緑)とは美しいシナジーを発揮する。プリズマリが持つ高コスト呪文の威力と、クアンドリクスのマナ加速能力は非常に噛み合っている。青赤緑(ティムールカラー)の組み合わせは、3色デッキの中で最も人気で、よく見る組み合わせになるだろう。

残りひとつの組み合わせ、クアンドリクス(青緑)とウィザーブルーム(黒緑)については、うまくいく可能性は十分にある、というに留める。大体の場合は、青緑をベースに、緑黒のボムレアをタッチするという方向性になるあろう。

▼他の色の組み合わせ

何、友好色で上手くいった、だと? 非常にまれではあるが、混成マナカードと強力な単色レアが組み合わされば、不可能なことはない。

一例だが、初手《節くれだった教授》、2手目で《戦闘講習》を運よくピックできたとしよう(初手で《戦闘講習》を取らないことが有り得るか、だって? まぁ、上家は初手で強力なアンコモンか、あるいはミスティカルアーカイブを取ったんだろう)。

こうなれば、白緑に進むことにためらいはない。すべての白と緑のカードに加え、《ロアホールドの誓約魔道士》《フラクタル召喚学》のような混成マナカードが使える。

まぁ、せいぜいこうした選択肢が起こり得るのは毎回5%未満だろう。そういった自体に直面した時に、その選択肢が正しいものかどうかを早期に判断するのは難しい。色を決め打ちせずオープンにドラフトするスタイルの場合に発生することがあり、特定の友好2色の優良カードが多く流れてくるときにそうなりやすい。

君の経験が少ないのなら、まずはアーキタイプ(対抗色)にこだわるべきだ。友好色という組み合わせを試すのは、環境に慣れてからでも遅くはない。

4.ストリクスヘイヴンドラフトガイド:パワーランキング

さて、諸君の好きなパワーランキングの時間だ。私の結論に納得できないのなら、いつでも研究室の門を叩くがいい(記事末尾のコメント欄に投稿すること)。

▼ベストカラー

5つの敵対色に焦点を当てたセットであり、単色のランキングを発表することに意味はなく、単色の順位について語るだけ野暮だ。よって、今回はこの項を飛ばす。

▼ドラフトにおけるベストアーキタイプ

まぁこのランキングも話半分に聞いてくれたまえ。大学は非常にバランスが取れている――少なくとも、環境初期は、の話だがね。どこかひとつの大学が、突出して他の大学より強い、という状態にはない。空いているアーキタイプを見つけて、強いカードをピックしていくだけ。簡単だろう?

しかしながら、同じパワーレベルのカード2枚が並んでいる状態ということも起こり得る。対ブレーカー要素として、次の優先順位でピックするとよいだろう。

(1)クアンドリクス(青緑)

(2)ウィザーブルーム(黒緑)

(3)シルバークイル(白黒)

(4)ロアホールド(赤白)

(5)プリズマリ(青赤)

・クアンドリクスは、ストリクスヘイヴンドラフトにおいて、成功する確率が高いアーキタイプだ。マナ加速から2体分のクリーチャーを生み出す効率の良さは大学随一だ。

・ウィザーブルームもそれに近いか、場合によってはクアンドリクス以上の成功を目指せる。ライフゲインが基軸となるため、アグロへの優位が確立されるからだ。ゲーム後半における強力なカードも多い。

・シルバークイルはアグロデッキでこそ輝くため、この位置に落ち着いた。

・ロアホールドは希少度の高い枠で強力なカードを手に入れなければ弱いデッキになり得る。

・プリズマリも同じで、「負けデッキ」になる確率が高い。

しかし、現時点での評価は危険だ。ストリクスヘイヴンドラフトが数多くこなされてくれば、評価も変わってくるだろう。その際にあらためて強弱の変更を確認しておくこと。いいね?

5.ストリクスヘイヴンドラフトガイド:もういくつかのコツ

まとめに入る前に、ちょっとした話を挟んでおこう。覚えておけば何かの役には立つかもな。

▼スイーパー

環境内に存在する《神の怒り》効果の数を把握しておくことは常に重要だ。この環境では以下のようなカードが使われる可能性がある。

《審判の日/Day of Judgment》

《壊滅の熟達/Devastating Mastery》

《命運の核心/Crux of Fate》

《命運の核心》と《審判の日》はミスティカルアーカイブ枠だが、通常レア扱いであり、そこまで珍しいというわけでもない。対戦相手の行動に注意だ。手札が潤沢にあるにも関わらず、戦場に不釣り合いなクリーチャーしか展開していないなら、全体除去を持っているかもしれない、と疑うべきだろう。

このような場合、あまり多くのクリーチャーを展開しないようにするしかない。

▼パワー/タフネス分布

パワーとタフネスの分布を見ていこう。環境内のクリーチャーにどの程度特定のパワー/タフネスを持つかを示している。

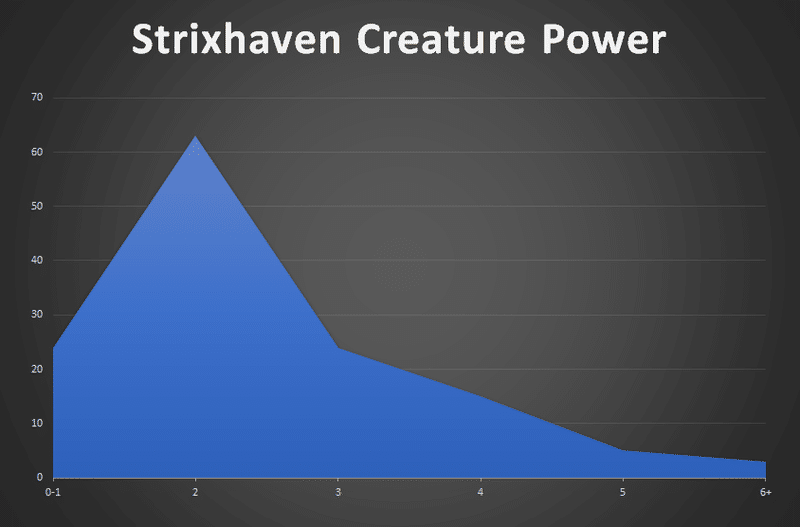

まずはパワーについて。クリーチャーのパワーを横軸に置いた。

続いて、タフネスの分布だ。これを見れば《白熱する議論》がいかに優秀か分かるし、タフネス5を確保すると有利になることが分かる――すんなりピックできれば、の話だがね。

もうひとつ、興味深いことに気付いているかな? このセットのクリーチャーは一般的にタフネス>パワーとなっている。《有刺カローク》は見た目よりもずっと優れたブロッカーになる。単純計算だが、環境の82.8%のクリーチャーを受け止められるのだ。

▼2色地形(学舎)

この土地はベネ、だ! マナトラブル防止に一役買う上に、ゲーム後半ではマナフラッドの受け皿としても機能する。ゲーム後半における占術1は、カードを引くと書かれているに等しい。色が合えば5~6順目にピックしておくのがいいだろう。

学舎はタッチも可能にしてくれる。例えば、そうだな、《ロアホールドの学舎》が2枚取れていれば、プリズマリデッキに《ヴェロマカス・ロアホールド》を入れるリスクは非常に低くなる。

5.ストリクスヘイヴンをもっと楽しもう

ドラフトガイドの授業はこれにて閉講とする。より多くのコンテンツが必要であれば、いつでも研究室を訪ねてくるといい。

(中略。Card Data Baseの各種宣伝が書かれています)

次のドラフトガイドを見逃したくない? ぜひFacebook(https://www.facebook.com/cardgamebase)やInstagram(https://www.instagram.com/cardgamebase/)をフォローしてほしい。記事投稿時のリマインダも告知するし、その他MtGの情報を発信している。ぜひチェックするように。

さて、本日の授業はここまでだ。次の授業まで、どうか楽しんで過ごしてほしい。この授業を受講した結果、君が易々と7勝できるようになっていることを心から願っているよ。

ここから先は

¥ 300

原則、全記事全文無料で公開していますが、モチベーション維持や更新頻度の向上、家族サービス費用、コンテンツ精度の確保等のため、あなたからのサポートを随時お待ちしております。たとえ少しずつでもご支援いただければ、これほど嬉しいことはありません。よろしくお願いします!