③副助詞

👇俳句文法(文語)についての記事をまとめてあります。

随時追記あり。ご参考になれば幸いです。

(´>∀<`)ゝ

✽.。.:*・ ✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚ ✽.。.:*・゚ ✽

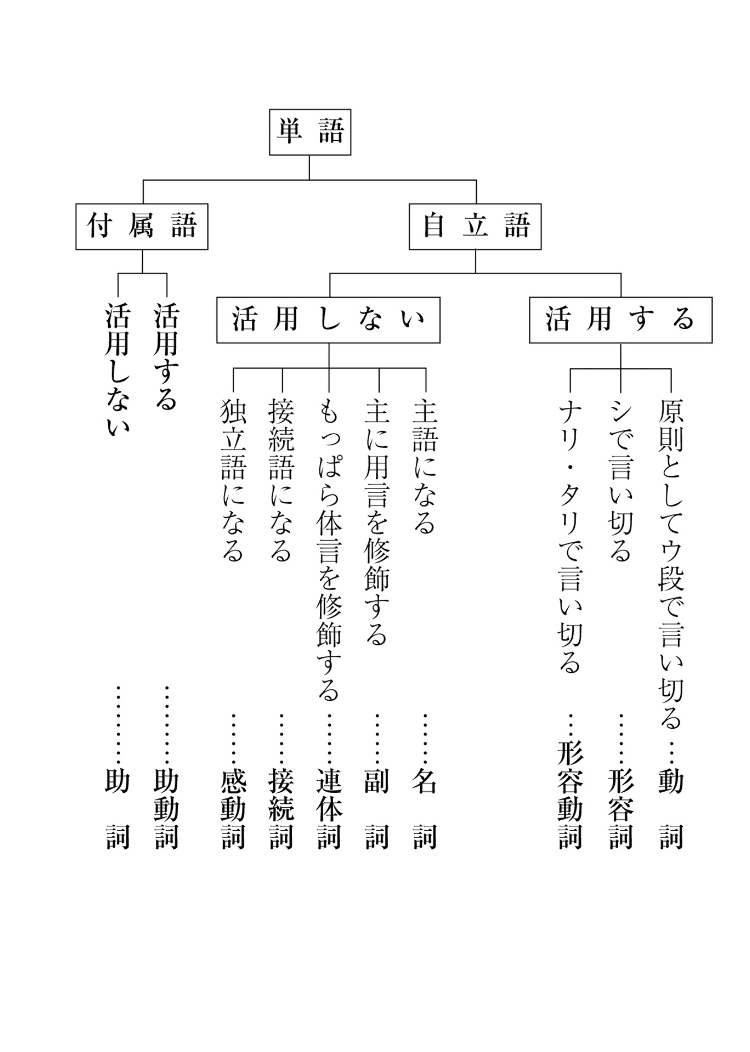

●助詞の分類

助詞には大きく六つの種類がある。

①格助詞

主に体言や活用語の連体形に接続し、その語がどのような文の成分になるかを示す助詞。

(例)が・の・を・に・と・へ・より・にて等

②接続助詞

用言や助動詞に接続し、上の文節と下の文節との関係を示す助詞。

(例)ば・とも・ど・ども・て・ながら・つつ等

③副助詞

種々の語に接続し、さまざまな意味を添える助詞。

(例)すら・さへ・のみ・ばかり・まで・など等

④係助詞

種々の語に接続し、文末に一定の活用形を要求する助詞。

(例)ぞ・なむ・や・か・こそ・は・も

⑤終助詞

文末にあって、禁止、詠嘆などの意味を添える助詞。

(例)かな・な・ぞ・か・ばや等

⑥間投助詞

文中や文末にあって、語調を整えたり、詠嘆などの意味を添える助詞。

(例)や・よ等

●副助詞とは

種々の語に接続し、さまざまな意味を添える助詞。

(例)だに・すら・さへ・し・のみ・ばかり・まで・など

●副助詞は八つ

格助詞は八つの助詞がある。

①だに・・・類推(・・・さえ)

最小限の限定(せめて・・・だけでも)

②すら・・・類推(・・・さえ)

③さへ・・・添加(・・・までも)

④し・・・強意

⑤のみ・・・限定(・・・だけ)

⑥ばかり・・・限定(・・・だけ)

程度(・・・ほど・くらい)

⑦まで・・・限界(・・・まで)

例示(・・・など)

「のみ」「ばかり」「まで」「など」は現代語と大きく違わないので、特に注意はない。

「さへ」は添加の意味で用いられるが、現代語では「だに」「すら」の意味も吸収し、類推や最小限の限定の用法でも用いられるようになった。

副助詞は数が少ないので、理屈抜きに覚えてしまった方がよい。

例:

①裸子をひとり得しのみ礼拝す(限定)

②さみだれや船がおくるる電話など(例示)

③かまどまで咲くこともなき椿かな(限界)

④朧にて寝ることさへやなつかしき(添加)

⑤風の日の記憶ばかりの花辛夷(限定)

袋小路 綴乃

参考図書:

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?