⑫ 第2章 「激闘1826日!東映発進」

第2節「大衆娯楽主義の血脈・東映カラーの確立 二人の御大 戦前篇」

東横映画には天皇と呼ばれる人々がいました。脚本家の比佐芳武、監督の松田定次、編集の宮本信太郎、撮影の川崎新太郎、照明の西田鶴三など。そして彼ら天皇の上にいたのが東横、東映の重役で戦前からの大スター「山の御大・片岡千恵蔵」と「北大路の御大・市川右太衛門」でした。

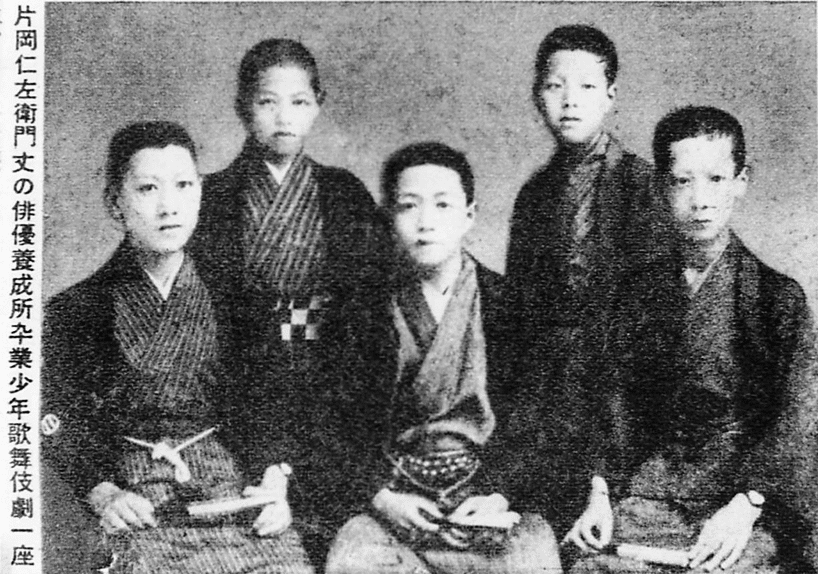

片岡千恵蔵は1903年に生まれ、幼くして母を亡くし、1915年12才の時に十一代目片岡仁左衛門の主宰の片岡少年劇に入門、片岡十八郎と名づけられ、厳しく歌舞伎の基礎を叩き込まれました。少年劇解散後は仁左衛門の直門に入り片岡千栄蔵という名で名題、いわゆる看板役者になりました。

左端・片岡千恵蔵

1923年、歌舞伎界の門閥制度に限界を感じていたところに、子爵小笠原家の長男小笠原明峰が創立した「小笠原映画研究所」に誘われ、小笠原監督「三色すみれ」に主演します。この映画には学生時代の古川ロッパも出演していました。

この後また仁左衛門一座に戻りますが、根岸寛一と聯合映画芸術家協会を立ち上げた作家の直木三十五の紹介で、1927年、市川右太衛門が抜けて主演俳優を探していた牧野省三のマキノ・プロダクション御室撮影所に入社し、片岡千恵蔵と改名、マキノでの初主演作「万花地獄」が大ヒットし一躍映画スターに仲間入りしました。

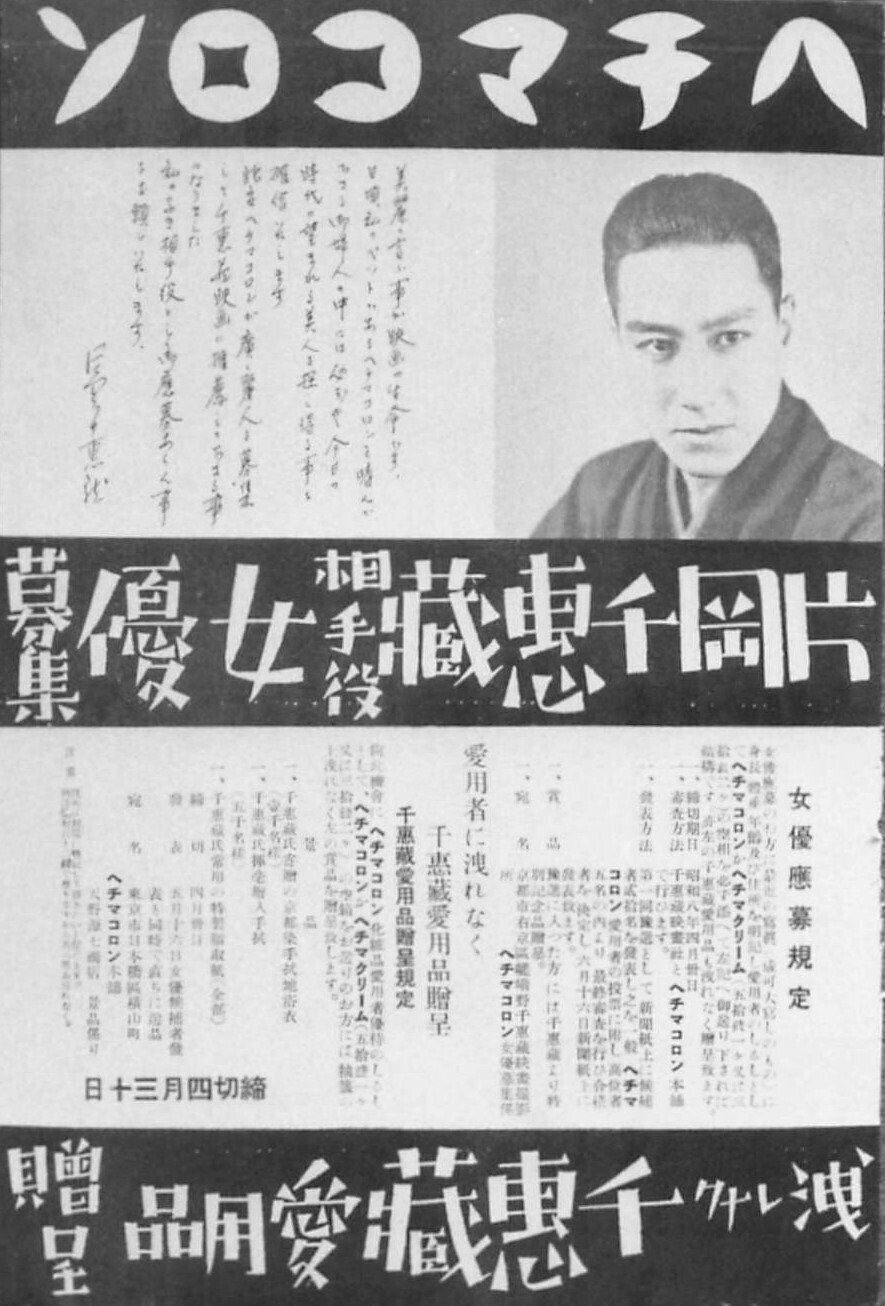

1927年3月片岡千栄蔵送別会

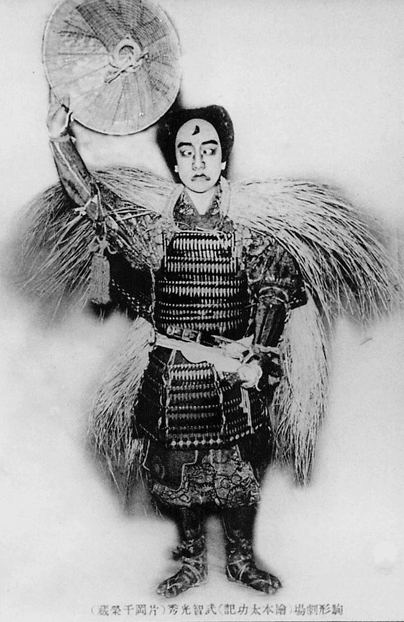

1927年5月公開 マキノ「万花地獄」安達伸生監督・片岡千恵蔵主演

1928年5月、千恵蔵は牧野省三との確執からマキノを退社、独立して「片岡千恵蔵プロダクション」を立ち上げ、ともに退社して独立し「嵐寛寿郎プロダクション」を創設した嵐寛寿郎たちと「日本映画プロダクション連盟」を設立、同じくマキノを退社した大工頭河合広始が作ったレンタルスタジオ「日本キネマ双ヶ丘撮影所」にて、二人の新人、伊丹万作脚本・稲垣浩監督で第1回作品「天下太平記」の撮影を開始、6月に公開しました。

1928年公開 千恵プロ「天下太平記」稲垣浩監督・片岡千恵蔵主演

しかし残念ながらすぐにプロダクション連盟、日本キネマともに解散してしまい、撮影所も一時使用できなくなり、その間奈良などでロケ撮影しながら孤軍奮闘していましたが、1929年1月にはお金を借りて嵯峨野に新たに「千恵蔵映画撮影所」を建設しそちらに移ることができました。

千恵蔵映画撮影所

新天地での千恵蔵プロは、日活太秦撮影所長池永浩久によって日活と配給提携を行い、1932年に伊丹万作監督「国士無双」、稲垣浩監督「弥太郎笠」、1933年伊藤大輔監督「堀田隼人」、1934年山中貞雄監督「風流活人剣」、1936年伊丹万作監督「赤西蠣太」と日本映画史に残る作品を次々と生み出し、千恵蔵は時代劇を代表する大スターとなりました。

1932年公開 千恵プロ「国士無双」伊丹万作監督・片岡千恵蔵主演

1933年公開 千恵プロ「堀田隼人」伊藤大輔監督・片岡千恵蔵主演

1934年公開 千恵プロ「風流活人剣」山中貞雄監督・片岡千恵蔵主演

1936年公開 千恵プロ「赤西蠣太」伊丹万作監督・片岡千恵蔵主演

しかし、1936年伊丹万作がJ.O.スタヂオに移籍し、翌年には千恵蔵が病に倒れ、復帰後、大河内伝次郎がJ.O.に移籍し時代劇スターがいなくなった日活に請われて千恵蔵プロを解散、千恵蔵は撮影所ごと日活に移ります。

千恵蔵映画撮影所は日活太秦第二撮影所となり「ニサツ」と呼ばれてそのまま使用され、1942年に日活が大映に吸収された時に撮影所としての役割を終えますが、千恵蔵はそのまま大映に所属して戦後を迎えました。

もう一人の御大、市川右太衛門は1913年6才の時に二代目市川右團次の弟子になり市川右一という名をもらいその年の夏、大阪浪花座で初舞台を踏みます。

そして初代中村扇雀や右一の後見人片岡秀郎が立ち上げた「ちんこ芝居」とも呼ばれた青年歌舞伎に参加、そこで後の長谷川一夫となる林長丸、嵐寛寿郎となる嵐徳太郎、市川百々之助などと5年間にわたり切磋琢磨し、人気を博しましたが、扇雀の大歌舞伎への復帰により解散しました。

その後、片岡秀郎が主催した関西歌舞伎に参加し、「勧進帳」で主役弁慶を演じた時、主演俳優を探していた牧野省三の目に留まり映画界にスカウトされます。

青年歌舞伎の同僚だった市川百々之助が先に大阪の帝国キネマでデビューし、映画スターとして華々しく活躍していた後を追って、右一も1925年にマキノ・プロダクション御室撮影所に入社、映画界に飛び込みました。

そこから、中村歌右衛門の了解を得て市川右太衛門と名乗り、その年年末のデビュー作沼田紅緑監督「黒髪地獄」が大ヒットし、多くの女性の心をつかみ、大スターの道を歩み始めるのでした。

1925年12月公開 マキノ「黒髪地獄」沼田紅緑監督・市川右太衛門主演

1年後の1927年2月、右太衛門は牧野省三とたもとを分かち、当時大阪豊川村の村会議員だった「世界は一家 人類は皆兄弟」「戸締り用心 火の用心」の笹川良一の世話で「市川右太衛門プロダクション」を創立して奈良のあやめ池遊園地内に撮影所を建設し撮影を開始します。

それから、笹川良一所長が去り、義兄の山口天竜が所長に就任、松竹との配給提携が結ばれ、独立の際の諸問題が解決した後の1929年、大河内伝次郎主演「忠治旅日記」、月形龍之介主演「斬人斬馬剣」など話題作を監督した伊藤大輔を招いて撮影した「一殺多生剣」が、当時流行していた傾向映画(左翼的映画)の中でも名作として評判を呼び、映画界で一躍右太衛門プロダクションの名前が注目を浴びるのです。

1929年公開 右太プロ「一殺多生剣」伊藤大輔監督・市川右太衛門主演

そして1930年、この撮影所から右太衛門が生涯をかけて演じ続けた「旗本退屈男」が誕生し大ヒットしました。

1930年右太プロ「旗本退屈男」古海卓二監督・市川右太衛門主演

世の中にトーキー映画が本格的に普及した1936年、経営が傾いた右太プロは松竹に吸収され、奈良から京都太秦の双ヶ丘撮影所(元日本キネマ撮影所、寛プロ撮影所の後、松竹京都第二撮影所)に移って撮影を始め、並木鏡太郎監督「富士に立つ退屈男」など製作しますが、翌1937年に松竹の子会社・新興キネマに籍を移しました。

右太衛門が離れたあやめ池撮影所は山口天竜が社長になり全勝キネマを立ち上げ、子供向けの安価な無声映画の娯楽作品を1940年まで作り続け、松竹の傘下に参入、翌年松竹・興亜映画に合併し閉鎖されました。

1936年公開 松竹「富士に立つ退屈男」並木鏡太郎監督・市川右太衛門主演

新興キネマに移籍した右太衛門は1938年西原孝監督で第10作目になる「宝の山に入る退屈男」に主演します。

1938年公開 新興「宝の山に入る退屈男」西原孝監督・主演市川右太衛門

右太衛門が松竹に参加した1936年末には、日活の経営権を9月中旬に松竹が獲得したこともあって、戦前「時代劇六大スター」と呼ばれた阪東妻三郎、片岡千恵蔵、市川右太衛門、嵐寛寿郎、大河内伝次郎、長谷川一夫のすべてが松竹・新興キネマ陣営に参加したことになり、「時代劇は松竹がすべて握った」かの様相を呈していました。

しかし、ここに小林一三率いる東宝が立ちはだかり、翌1937年大河内伝次郎、長谷川一夫を自陣に引き抜き、松竹・新興キネマ陣営の時代劇スター独占に待ったをかけます。

そして、1942年、国による戦時統合命令と永田雅一の奮闘により、日活の製作部門と新興キネマ、大都映画が合併し永田が率いる「大日本映画製作株式会社(大映)」が誕生し、松竹陣営だった時代劇4大スターが大映に所属することになり、日本映画界は松竹、東宝、大映三社で戦後を迎えました。

戦前時代劇6大スターが関係する大手映画会社の変遷