㊹ 第4章「行け行け東映・積極経営推進」

第1節「第二東映発足」

1959年8月、東映創業の父ともいえる東急電鉄会長五島慶太が逝去しました。東急グループの一員としての東映を支えてきた五島の死は、その一番弟子であった大川の指揮下で順調に成長を遂げてきた東映に一抹の不安をもたらします。

1959年9月15日発行 社内報『とうえい』第21号

1960年、大川は、創業から10年目を迎える年頭の挨拶で、観客動員数に陰りが見え始めた日本映画界の中で、東映のみが数字を伸ばして独走態勢に入ったことを高らかに述べました。

1960年1月20日発行 社内報『とうえい』第25号

それに続き、大川は、「東映百年の基礎を築くための本年度の重大経営方針」を発表、その中の2番目に本年の最も大きな問題として「第二東映の発足とその推進」を掲げます。

1960年1月20日発行 社内報『とうえい』第25号

第二東映を創設する理由として、第一に時代劇人気の陰に隠れてしまう現代劇を、時代劇とは別系統を作ることによって発展させるため、第二に今後さらに東映の発展をめざすには新しいマーケットが必要であり、それを獲得するため、第三にテレビの影響によるマイナスをカバーし、今の業績を維持するため、の三項目を挙げました。

すなわち、第二東映事業は、「時代劇の東映」の金看板に「現代劇の東映」の看板を加えて二枚看板を達成することで、映画界での東映のシェアを拡大し、テレビの普及による映画離れに備えることをめざす超積極施策でした。

この第二東映事業は、大川が、映画界での独走、東映動画の設立、前年の日本教育テレビ(NET)開局、『風小僧』『白馬童子』『捜査本部』『七色仮面』などのテレビ映画の高評価、東映ニュースの配給開始、海外展開の拡大など、自身が手掛けた事業の成功に自信を持ち、これらの新規事業にともに携わってきた大川の懐刀、テレビ事業部長兼配給部次長兼開発部次長今田智憲の提案を受けたものでした。

昨年のGWから始めた、テレビ映画二本を再編集して一作品とした特別娯楽版を放送終了後三か月を経て映画館に配給する施策が、まだテレビを所有していない家庭が多いこともあって功を奏し、東映の専門館が増加したことも第二東映事業を進める要因となりました。

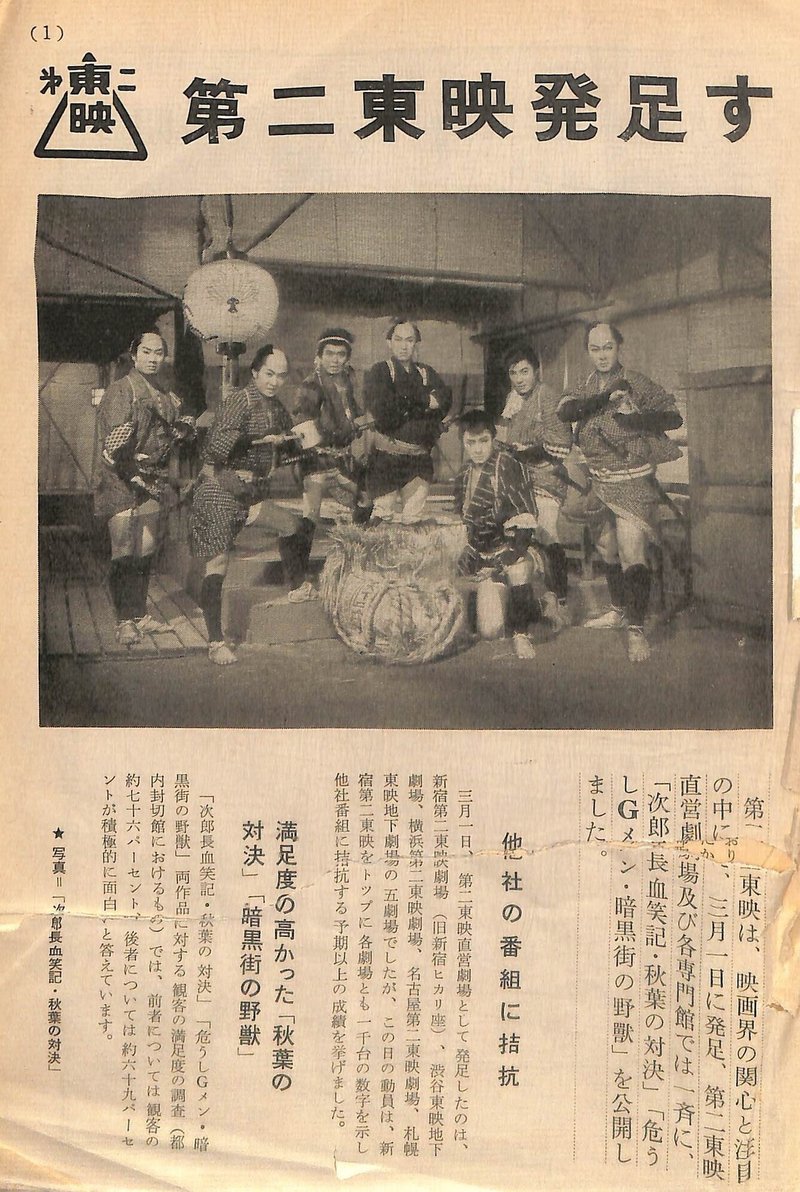

超積極策をとることで、映画の危機を乗り切り業界シェアを拡大することを目指した第二東映は、大川の期待を背負い、3月の第1週『次郎長血笑記 秋葉の対決』工藤栄一監督・黒川弥太郎主演、『危うしGメン 暗黒街の野獣』伊賀山正光監督・波多伸二主演から幕を開けます。

1960年第二東映『次郎長血笑記 秋葉の対決』初日の様子

1960年第二東映『危うしGメン 暗黒街の野獣』伊賀山正光監督・波多伸二主演

期待を背負った両作品は予想を上回る好成績を収めることができました。

1960年3月15日発行 社内報『とうえい』第27号

好事魔多し。発足直後の3月13日、第二東映のニュースター「石原裕次郎に挑戦する男」として幕開け作品『危うしGメン』に主演の波多伸二が、主演4作目『殺られてたまるか』撮影ロケ先でのオートバイ事故で逝去しました。 日活スター赤木圭一郎事故死の1年前、東映の明日を担う若手アクションスターの事故死は、第二東映の今後に不安の影を落とします。

1960年第二東映 波多伸二主演2作目『男の挑戦』島津昇一監督

7月の社内報にて、大川は第二東映が軌道に乗ったと語り、テレビ映画を再編集して上映する特別娯楽版の併映を止めて若手の新作映画を投入すること、企画者と脚本家を第一と第二に振り分けて本格的に増産体制体制に入ることをめざすと発言しました。

1960年7月25日発行 社内報『とうえい』第31号

しかし、大川の期待に反して第二東映の成績は低迷。年末の社内報の特集「1960年を顧みる」で企画本部長の坪井与は年初に立てた5つの公約の成果に対し、「冷汗三斗の思い」「内心忸怩、全く恥ずかしい思い」と応えます。

坪井は、作り出した作品の質と興行的価値についての結果が厳しいものであったことは残念ながら明らかであり、ただその中で、無事に第二東映を出発させることができたこと、他社から高田浩吉などのスターを集めるとともに、梅宮辰夫、水木襄、松方弘樹、三田佳子、里見浩太朗、山城新伍など新人スターたち、監督では工藤栄一を生み出せたことを成果として話しました。

1960年12月23日発行 社内報『とうえい』第36号

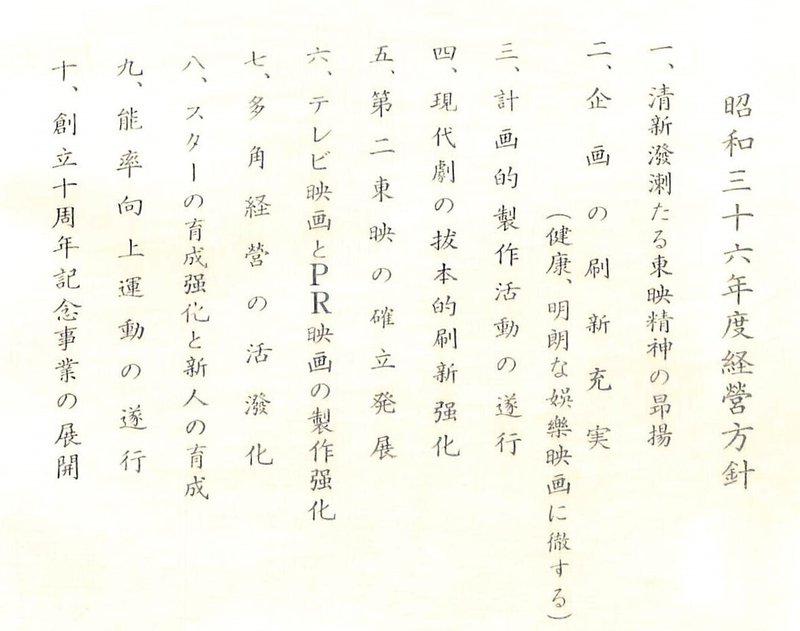

第二東映の推進者である大川は、1961年の年頭あいさつにて、テレビの影響で映画産業の前途がまことに厳しく、多難であり、時代は変わったと語ります。

次に、昨年の東映を振り返り、ステージの拡充や最新施設を導入し製作能力が高まったこと、人的には新人が成長、また、高田浩吉、鶴田浩二、近衛十四郎など有名スターを獲得できたこと、昨年組織した東映友の会は約15万人に達し、機関誌『東映の友』の無料配布、撮影所見学、俳優派遣などでファン組織が拡大したこと、丸の内東映を始めとする直営劇場の増加をはかり70館に達したことなどを誇り、第二東映については契約館が拡大して発足一年目としては順調なスタートを切った、と述べました。

一方で、作品的には肩の凝るような重たい大作が重なり、芸術的観点からは価値を持つが、それは健康明朗な娯楽映画を作るという東映の根本的立場からすると間違っており、成績の沈滞はそこに原因があると反省、1961年こそ、第一東映は時代劇、第二東映は現代劇を主体とし、両系統とも新作明朗娯楽作品二本立ての製作配給を確立することを目指す方針を打ち出します。

1961年1月18日発行 社内報『とうえい』第37号

第二東映という名称が第一東映の小型のイメージになる、という館主サイドからの要請もあり、2月3日付で第二東映はニュー東映と名称を改め、その確立発展を図るために企画製作及び支社営業体制強化の人事異動と支社機構の改正を実施、5月第1週よりニュー東映は新作二本立てを断行すると発表しました。

1961年2月25日発行 社内報『とうえい』第38号

この人事異動で坪井与が企画本部長からニュー東映現代劇を担う東京撮影所所長に就任、現代劇の第二企画部長も兼ね、その思いを「天気晴朗浪高し」と語ります。

1961年2月25日発行 社内報『とうえい』第38号

坪井の部下だった渡辺達人は、その著作『私の東映30年』の中で、「昭和35年3月から始まった第二東映の配給開始による製作の量産化に対応するのに、坪井企画本部長は従来の中央集権的な統率方法ではとてもこの難局は乗り越えていけないと判断し、二系統実施の責任上からも自ら現場に出て陣頭指揮をしたいと社長に懇願していた。」「その頃はまだ京都撮影所の時代劇は順調に行っていたので、坪井本部長は東撮所長として赴任したいと社長に強く希望したのであった。」と語っています。

1961年5月31日発行 社内報『とうえい』第41号

東撮所長になった坪井は、大川の建てた方針に従い、ニュー東映で、片岡千恵蔵と進藤英太郎で『アマゾン無宿 世紀の大魔王』『ヒマラヤ無宿 心臓破りの野郎ども』小沢茂弘監督と奇想天外な喜劇作品で大ヒットを飛ばし、『花と嵐とギャング』石井輝男監督で高倉健、鶴田浩二、江原真二郎のスマートで洗練されたスピーディなギャング物路線を生み出しました。

1961年ニュー東映『花と嵐とギャング』石井輝男監督・高倉健主演

また、深作欣二を監督に抜擢、新人千葉真一とのコンビで『風来坊探偵(二部作』『ファンキーハットの快男児(二部作)』を作り、その後、『白昼の無頼漢』丹波哲郎主演、『誇り高き挑戦』鶴田浩二主演と東撮アクション活劇に真価を発揮します。

1961年ニュー東映『風来坊探偵 赤い谷の惨劇』深作欣二監督・千葉真一主演

1961年ニュー東映『白昼の無頼漢』深作欣二監督・丹波哲郎主演

坪井は、巨匠田坂具隆監督で『はだかっ子』を企画した後の9月8日、岡田茂に東撮所長をバトンタッチし、企画本部に戻りました。

渡辺は「僅か七か月の間に東撮一新の礎をきずいた功は大きい。」「岡田茂東撮所長は坪井所長が樹立した企画路線を継承すると共に、昭和37年夏ごろから自らの色彩を鮮明にして行った。」「東西の撮影所が互いに敵視して協力しなかったら東撮の成功もなかったと思う。・・・製作陣がなにごとにも団結して事に当たったからに外ならない。この団結を可能ならしめたのは坪井与の人徳にあったことは言うまでもない。」と述べています。

東映の超積極策による試行錯誤の中、テレビの普及はますます進み、映画界の苦戦は増々拡大、8月末には新東宝が倒産しました。

この年4月に公開された東宝黒澤明監督『用心棒』が大ヒットし、その迫力ある殺陣は東映時代劇に見慣れた観客に衝撃を与えます。これまで安定した人気を誇って来た東映京都撮影所に激震が走りました。

第二東映による量産に次ぐ量産の激務もあり、作品のマンネリ化と質の低下は次第にスタッフの危機感を生み出して行き、新たな時代劇路線の試行錯誤による新旧スタッフ間の対立も生み出されて来ます。

また、量産体制を作るため、臨時雇用人員の増加が進み、膨れ上がった人々の間でその過剰労働に反対する動きが生まれてきました。京撮照明部から火が付いた労働運動は京撮内の各職場に瞬く間に燃え広がり、社員労組代表の高岩淡と照明労組を率いる小畑陽三は、大川博も交えた経営協議会で三年以内に臨時雇用者の社員化の約束を引き出します。

このような激震もあって、2月に京撮所長に昇進したばかりの岡田茂は9月8日、東撮所長に異動、京撮所長には高橋勇が就任しました。

そして、9月からニュー東映の編成及びセールスを東映に一本化し始め、11月8日、大川は12月から東映・ニュー東映両配給系統を完全に一本化すること、量産主義から大作主義への移行を発表します。

ここに、第二東映事業は終焉を迎えました。

1961年11月30日発行 社内報『とうえい』第46号

第二東映及びニュー東映事業は、現場と現状を見ずに決断した経営の失敗として捉えられています。

しかし、60年後の今、その事業を振り返ると、多くの臨時雇用者を雇い入れ、空前の映画本数を製作することで、若手にチャンスが生まれ、彼らがその後の東映だけでなく、日本の映画やテレビ制作を支える存在になったことは忘れてはならない事実であると思います。

東映が多くの人材を生み出すきっかけとなった事業、それが第二東映事業でした。

第二東映東京作品

第二東映京都作品

ニュー東映東京作品

ニュー東映京都作品