夏休みの自由研究に自分の祖父の伝記を書いた2年生のお話

こんにちわ!イラストレーターのトウドです。

目下夏休みのトウド家でございます。

夏休みと言えば、宿題。

「自由研究」「絵日記」「読書感想文」

あぁ懐かしい。

わたくし子ども時代には宿題に追われ、ずいぶん苦しめられたものですが今の小学生達の宿題が本当に少ないですね。

学校や学年にもよりますが我が家のお2人はペラッペラのドリルいっちょです。少なっ

我が家のお2人の通う小学校では数年前まで絵日記や自由研究などの宿題もあったんです。

今回は久しぶりに発掘されし長男氏2年生の頃の自由研究について書いていこうと思います。

彼2年生の自由研究に自分の実の祖父の伝記を書きました。

当時伝記にはまっていて「ボクも書いてみたい!」と言い出しまして、わたくしも手伝って書いてみる事になったんです。

歴史上の人物でももちろん良かったのですが、せっかくなら身近な人の伝記を書いてみようという事になり白羽の矢が立ったのが夫の父、石川のおじいちゃんでした。

義父はなかなか濃ゆい半生を送ってきた人なので書き応えがあるだろうという事で決まりました。

まずは取材、構成、そして書き出し、また取材、(ここは何度も繰り返し ) 校閲、本番用紙に正書、挿し絵を描き、製本。

なかなかに骨の折れる作業でした(汗)

最近になってコロナ禍以来、数年前ぶりに義父が上京してきて、ようやくご本人にお目にかける機会に恵まれました。

その時、義父が朗読してくれたのですが、久しぶりに読んだそれがとてもよくできていたので、あの時は大変だったけど頑張って良かったなぁと思えました。

なので今回noteに記してみようと思った訳です。

では以下、個人情報保護の観点で変更した箇所以外は全て長男氏オリジナルの作品となります。

なにぶん2年生の作品ですので粗が目立つと思いますが温かく見守って頂けたらと思います。

伝記「石川のおじいちゃん(仮名)」

下級生が読むことを考慮し全てにルビがふってあります

①子どもの時

1952年10月29日

テレビもれいぞうこもない時だいに四人きょうだいのすえっ子としておじいちゃんは生まれました。

ともだちがたくさんいて海でさかなつりをしたり山であそんだり、しぜんの中でたのしんでいました。

②子ども時代の大じけん!お父さん行方不明

小学二年生の時、山へしばかりに行ったお父さんが行方不明になりました。

お父さんはなかなか帰ってこなく、おじいちゃんはないてばかりいました。

夜中にかおから ちを出して歩いているお父さんを村の人がはっ見してくれました。

③高校生

おじいちゃんはやきゅう少年でした。

高校二年生の時「三年生をおくる会」で

じぶんの考えたコントを友だち七、八人で

いっしょにやって大せいこうしました。

おじいちゃんは人をよろこばせるたのしさに目ざめました。

高校三年生の時、えんげき同こう会をけっせい。

これは「はいゆうになりたい。」と思うきっかけになりました。

④ゴムの会社ではたらく

高校そつぎょうご、おじいちゃんは やくしゃになりたかったけど なり方がわからなかったので大阪のゴムの会社ではたらきました。

ゴムはタイヤのゴムを作っていました。

その会社で二百万円ちょ金しました。

⑤東京へ

この時おじいちゃんは21才てした。

おじいちゃんは「青年げき場」という、げきだんに入り

おしばいのべんきょうをはじめました。

はっせいやダンスのれんしゅうもしました。

⑥一ばん大きなやく

一ばん長いおしばいは「青春のとりで」というお話で800回くらいやりました。

そのおしばいで、おじいちゃんはかみの毛をぼうずにしました。

おじいちゃんは、せんそうに行く前の18才の学生のやくで「甲里六郎太(こうり ろくろうた)」という名前のやくでした。

⑦おばあちゃんが見にくる

おじいちゃんはおばあちゃんにきっさ店で「チケットを売ってほしい。」とたのみました。

コーヒー代はおばあちゃんがはらってくれました。

おばあちゃんはほかの人より多くのチケットを売ってくれました。

おばあちゃんは年上でしたが、おじいちゃんは「かわいいな。」と思いました。

二人で見た えいがは「はるかなる山のよびごえ」でした。

そのえいがは おたがいに かんどうしました。

⑧お父さんたん生

そしておばあちゃんとけっこんした一年ご

おじいちゃんが30才の時お父さんのおにいちゃんが生まれました。

そしておじいちゃんは、お父さんのおにいちゃんに自分のやく名の「六郎太」という名まえをつけようとしました。

けれどおばあちゃんのお父さんに はんたいされて

お父さんのおにいちゃんの名まえは違う名まえになりました。

それから二年ご おじいちゃんが32才の時やっとお父さんが生まれた時には「六郎太」という名まえはつけようとはしませんでした。

⑨石川にかえる

そのころ一人で石川の家にすんでいた おじいちゃんのお母さんがびょう気になったので、おじいちゃんたちは石川にかえることにしました。

そしておじいちゃんはやくしゃをやめ、おさかなをとる りょうしになりました。

さいしょは ふなよいで大へんでした。

なれるのには10年かかりました。

ブリがたくさんとれました。

一万本も二万本もとれる日もありました。

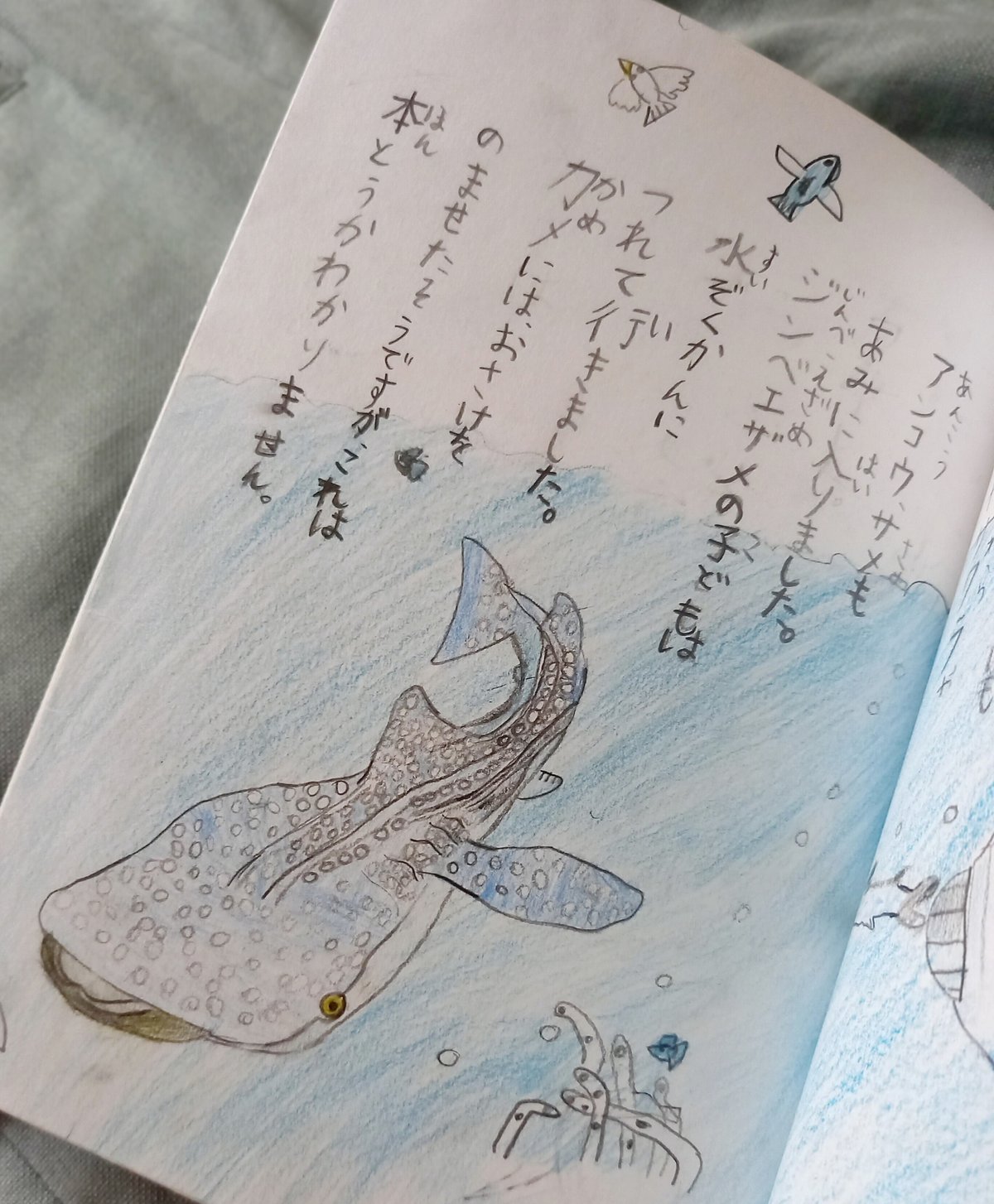

⑩クジラだカメだマンボウだぁ

クジラは年に3頭くらい アミに入りました。

マグロは大きいもので250kgくらいのおもさでした。

マンボウやサワラやアンコウ、サメもあみに入りました。

ジンベエザメの子どもは水ぞくかんにつれて行きました。

カメにはおさけを のませたそうですが これは本とうかわかりません。

⑪お米も作るりょうしだぞ

おじいちゃんは東京にすんでいるころから おじいちゃんのおかあさんの田んぼを手つだうため春の田うえ

秋のいねかりのたびに石川にかえっていました。

なのでお米のつくり方は知っていました。

おじいちゃんは あんしん あんぜんなお米を作るためにのうやくをつかわずに お米をつくりました。

そうすると草かりや いねかりが大へんでした。

天気のようすを みるのも大へんでした。

けれども なえから そだてるお米は おいしいので

おじいちゃんはがんばってそだてました。

⑫おばあちゃんびょう気になって東京へ そして一人ぼっち…

二〇十五年、おばあちゃんはびょう気になってしまいました。

そしてびょう気とたたかうために東京に行き二人ははなればなれになってしまいました。

元気になって かえってくると やくそくしました。

自分のことをいつも しんぱいしてくれる人とはなれてしまった おじいちゃんは かなしかったそうです。

⑬海におちる!でもたすかる

おじいちゃんはおばあちゃんのことが しんぱいすぎてしごとにしゅう中できず海におちてしまいました。

ふねには、おじいちゃん合わせて三人のっていました。

そして、おじいちゃんともう一人の人もおちてしまいました。

それをたすけたのは、おちなかった一人の人でした。

もしぜんいん おちていたら今ごろ おじいちゃんは

しんでいました。

もし、ふねにつかまるところが あったとしても ふねはてんぷくしてしまいます。

⑭田んぼで子ガモをすくう

ある日おやガモが12わの子ガモをつれて、おじいちゃんの田んぼにやってきました。

その内の1わの子ガモがおやガモとはぐれて

よう水ろにおちてしまいました。

おじいちゃんはタモという どうぐをかりてきて子ガモをたすけてあげました。

おじいちゃんは子ガモが「ありがとう!」と言った気がしました。

それから子ガモたちはおじいちゃんに なついて

まい年田んぼにきて、がい虫をたべてくれました。

これは子ガモのおんがえしです。

⑮おばあちゃん天ごくへ…

東京でびょう気とたたかっていたおばあちゃんが

ついに天ごくへ行ってしまいました。

ほんとうに一人ぼっちになってしまいました。

おじいちゃんはさみしくて、どうやって一人で生きていくかを考えると頭の中がぐちゃぐちゃになってしまいました。

いつも、こつつぼに入ったおばあちゃんに話しかけて

かんしゃしていました。

⑯今でも元気

本とうに色々なことがありました。

それにおばあちゃんもいないけれど、おじいちゃんは今でも元気です。

これからおじいちゃんは本をたくさん読みたいそうです。

そしてさいごにまた、ぶたいに立ちたいそうです。

おばあちゃんはしんでしまいました。

けれどもお父さんや、お父さんのおにいちゃんや

そのほかの家ぞく、そして友だちもたくさんいて

本とうは一人ではないのです。

⑰おじいちゃんからのメッセージ

色々なしごとをしてきた中で、たのしくない時もありました。

けれど、いっしょうけんめい つづけていくと

おかしいと思うことは人と話し合うこと

たのしくない時はなんでたのしくないか考えて

たのしくなる くふうをすることが大じなんだと思っています。

いかがでしたでしょうか?

なんとも拙い文章ではありますが

論文を書くようになった今の長男氏にはもう書けない無垢な文章だと思うと、サポートするのは確かに大変だったけれど頑張ってやり遂げて良かったなぁと思うのであります。

登場人物が基本的に長男氏目線なので

「お父さんのおにいちゃん」とか

「お父さんがかえってこなくて、おじいちゃんは泣きました。」のように不自然なってしまうので

大変読みづらい上、習っただろう漢字をひらがなで書いていたり、話が飛んでしまっていたり、数字も数字だったり漢数字だったり、肝心な民宿経営について一切触れていないし(笑)、タイトルと内容が今一そぐわないなど、つっこみ所満載ではあるんですが、特筆すべきは彼の実直さや思いやりが滲み出ている点です。

年配の普通の男性から子供が聞き取りをして文章を起こすのは大変です。

義父がふざけて「カメにはお酒を飲ませて海に返してやるとありがとう!ってヒレをふって帰っていくんだよ」なんて答えるのも、主観を込めて真面目に記載していたり、万が一下級生が読んでも読めるよう、すべての漢字にルビがふってあったり、お友達に時代性が伝わるよう「テレビもれいぞうこもない時だい」など表現に工夫を凝らしたり、最後義母が亡くなった後も「一人ではない」という締めくくりで終える所など、常に誰かのためを想って書いている。

それが長男氏らしさ。

二年生のこの年にしか書けなかった文章を残せて良かった。

そう思う母なのでありました。

「もっと親が見てやれば…」とお思いになる箇所もあると思うんです。

確かにわたくしがもっと口を出していればより完成度の高いものが出来上がったかもしれません。

ですがこれも成長過程です。

親の手助けありきの完成度はあまり本質的ではありませんから、わたくしからの手助けは最低限で作りました。

そこの所ご理解頂けるとありがたいと思います。

どこぞの子供の幾年前の自由研究にお付き合い下さったあなた様は、本当にいい人ですね。

ありがとうございます。

それではまた!

Illustrator トウド ヤヨイ (^_^)ノThanks!☆

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?