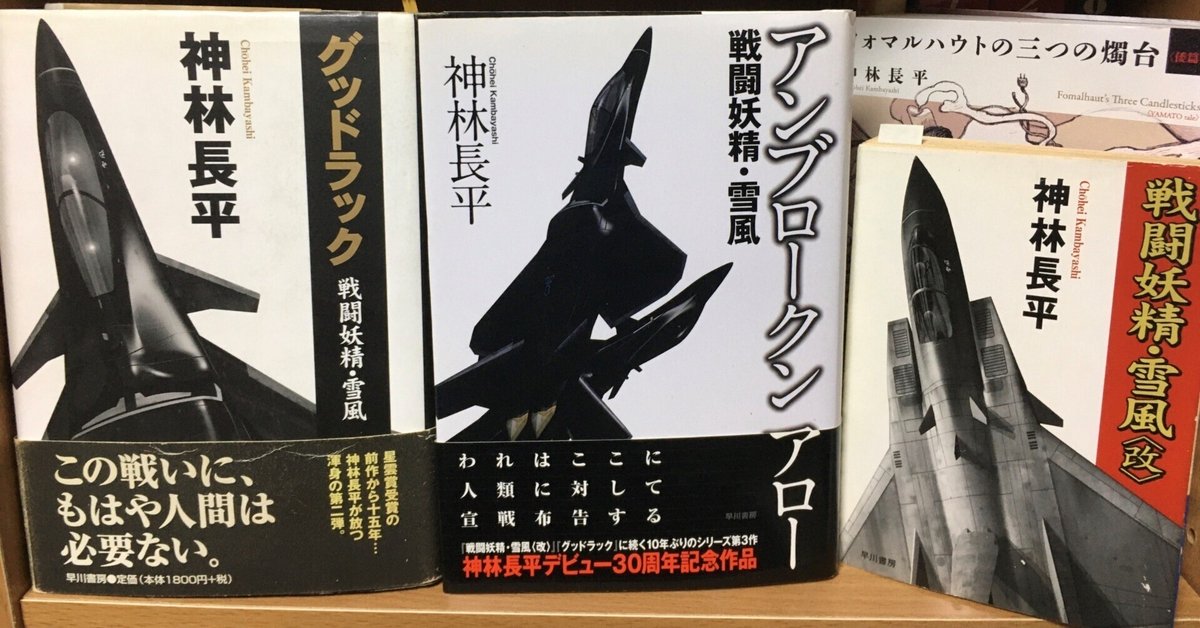

『戦闘妖精・雪風』解説

何年かぶりに『雪風』シリーズを読んだ。

友人と感想戦をしたので、書きとめておこうと思う。

おそらく未読者向けの記事ではないことを断っておく。

設定の解説:自己と他者

まず設定面の解説からはじめる。『雪風』シリーズのテーマが一貫して「自己と他者」であることを念頭に考えれば、わかりやすいと思う。

最初に注目すべきは物語の視点だ。

普通の作品なら、視点は場面に応じて選ばれることが多い。『雪風』で言うなら、例えば主人公としての零がいて、メインの登場人物としてブッカーや雪風、敵方としてジャムの視点が描かれる、というように。

勘の良い人なら、この時点で私の主張に気づくだろう。本作の視点は主に特殊戦のメンバーのもので、他に選ばれるとしても、それはあくまで人間の視点だ。雪風やジャムの視点は存在しない。

なぜか。

本作では、語りの視点がそのまま「自己と他者」というテーマに沿ったものになっているからだ。要するに、自己とは文字通り作者である神林自身のことなのだ。

現実的に考えれば、視点とは誰にとっても自己から見たものであって、他者の視点でものを見ることはない(もちろん想像することや、カメラなどを用いた技術的な再現は可能だ)。神林も同様に、自己の視点から物事を見ている。他者の視点はあくまで想像したものだ。テーマに忠実に書くなら、基本的な視点は自己から見たものに合わせて書くべきだろう、と神林は考えた。そうして生まれたのが特殊戦だ。特殊なパーソナリティを持った人間の集まり。神林と同じ心性を持つ人間である。

自ら特殊を自称するあたりはさすがだと思う。普通なら自惚れを感じさせるところだ(少々キザな面はあるが)。しかしそうした、いわゆる自意識は発露されておらず、読んでいて邪魔にならない。本人も客観的に見て、どうやら自分はちょっと変わった人間らしい、と思ったのだろう。読んでいてわかる通り、確かに変わった人間ではある。非凡である、という意味でも。

さて、自己と他者というテーマを扱うにあたって、なぜ雪風のような機械的な知性やジャムのような(よくわからない)異星体が必要だったのか。これは神林の思慮深さゆえだろう。神林はこう考えたのだ。「他者って人間だけじゃなくね?」

神林は人間なので、人間のことは——程度問題だが——わかる。身体という物理的なハードウェアがある程度共通しているし、コミュニケーションを図ることによって、相手の人間のことを理解できたりする。もちろん理解できないこともある。性別が違い、国が違い、言葉が違い、人種が違い、宗教が違い、等々。様々な差異が重なれば、人間を理解することも徐々に難しくなっていく。

じゃあ、他者を人間でないものに拡張してみよう。

相手が動物ならどうだろう。動物を理解することは、人間よりも格段に難しい。言葉は通じないし、姿かたちが違う。人間である神林が感じる世界とは違うものを感じているだろうことは想像がつく。それがどんなものかはわからない。動物には意識があるのかもわからない。高級な生き物なら(いわゆる高等生物なら)、それらしいものはありそうだが。しかしコミュニケーションという意味では、全くできないわけではない。触れあったり、餌をやったり、一緒に遊んだりできる。ちょっとは理解できなくはない。

機械はけっこう特殊だ。人間が人間のために創った。今のところ知性と言えるような機械はできていないが、それでも機械にはUI、人間とのインターフェイスがあり、それを通じてコミュニケーションらしきことができる。要するに、機械を操作すればレスポンスが返ってくる。身近な、例えば車で言えば、ハンドルを回せば曲がり、アクセルを踏めば進み、ブレーキを踏めば止まる。段々その車のことがわかってくる。そのうち、レスポンスの違いで変化に気がつく。大抵は異常だ。エアコンの効きが悪いとか、エンジンのかかりが悪いとか。そういう時、車から「ちゃんと整備しろ」と言われている気になる。エンストさせたりすれば、「下手くそめ」と罵声を浴びせられる気分になる。エンジンのかかりが悪いと、「今日は機嫌が悪いな」と思う。もしかしたら独り言を言うかもしれない。「おいおい機嫌を直してくれよ」なんて。もし機械が人間のように話をすれば、そんなやりとりがあるかもしれない。神林はそういう想像をしたことがあって、その想像をそのまま書いたのが『グッドラック』のAIC事件と、零が雪風に愚痴っていたというエピソードだ。

しかし仮に機械に知性があったとして、本当に人間のように話をするだろうか? しないだろうなと神林は考える。そもそもハードウェアがまったく違う。どういう風に世界を感じているのか、動物以上にわからないではないか。大体高級な機械に至っては、レスポンスもよくわからない。神林はたぶん自分のMacでそういう経験をしたのだろう。パソコンがオカシイぞ、となっても、一体何が悪さをしているのかてんでわからなかったのだ。私にも経験がある。まずソフトを疑い、ドライバを入れ直し、OSを入れ直し、しょうがないから筐体の蓋を開け、ホコリをブロアーで飛ばして掃除して、配線をつなぎ直し、グリスを塗り直し、パーツを交換して何が悪いのか探る、というような七面倒くさい経験が。

パソコンは人間が創ったものだが、別に神林が創ったものではない。プロならわかるのかもしれないが、自分はプログラミングもハードウェアの設計もやらない。自分にわかるのはせいぜい乗り物くらいのものだ(なお神林は長岡工業高専出身である)。だから雪風は戦闘機になった。戦車にしたのが『死して咲く花、実のある夢』で、車を扱ったのが『魂の駆動体』だ。

ついでに、機械知性はSFではよく扱われる題材だし、機械から見た世界がどういうものかを考えるのは挑戦的で面白そうだ。部分的にはわかるけど、完全に理解することは難しい、人間が創ったにも関わらず。そういう特殊な他者として雪風が生まれた。

動物を選ばなかったのは、『あなたの魂に安らぎあれ』で扱ってしまったし、異星人と戦うというコンセプトに動物は向いていないから、という消極的なものだろう。キャラクターを増やしすぎると取っ散らかるということもある。なお、『膚の下』でも動物(犬)が出てくる。インスタを見ればわかる通り、本人は猫を飼っている。

ジャムは、神林が考えた他者の極限だ。他者を拡張していった結果、自己以外のすべてをひっくるめて、一個の他者と見做すことができるだろうと神林は考えた。究極的には他者とは自分の見ている世界そのものであり、すなわち現実なのだ、という見方だ。要するにジャムは世界そのもの、現実そのもの、というわけだ。

実際、感覚器官を通して現実の世界を見聞きし、身体を使って世界に干渉するという人間をはじめとした知性体の行為を考えると、それをコミュニケーションとして捉えることはできる。

出来上がった表現は若干セカイ系に近いが、発想の仕方はまるきり異なるものだと思う。神林作品全般に言えることだが、私はセカイ系になぞらえるのは誤りだと考えている。

ただ、こうしたジャムを描くのは観念的になりすぎ、扱いが難しいので、創作としては後に回された。三作目の『アンブロークンアロー』で挑戦しているのだが、エンターテイメントとしてはあまり面白いものにならなかったように思う。試みとして面白いことは否定しないが。

インディアン・サマーやスーパーフェニックスの描写(小さな機械の集合体らしきものが登場する)を見る限り、初期の構想ではおそらくもっと具体的なものを想定していたのだろう。自己という観念、個我を持たない=自他の区別を持たない集合的な知性体であれば、自己と他者というテーマに適していると考えたのではなかろうか。これは、雪風をはじめとする機械知性がジャムと似ているという表現が複数回登場することからも推測できる。また、同様の発想は短編『スフィンクス・マシン』などにも登場する。

当初の構想から変えたのは、時代の流れの中でそうした集合的な知性というアイデアが陳腐化してしまったためかもしれない。神林自身の関心が他者としての現実に移っていったこともあると思う。現実についての言明はインタビューにもある。

一応ジャムについては、『アンブロークンアロー』は別として、『雪風』や『グッドラック』では単純に広い意味での他者と見做せば問題ないように描かれている。あまり難しく考えず、ざっくり他者のことだと思って読めばよいと思う。『アンブロークンアロー』のジャムは、神林自身もよくわかっていないことをそのまま「よくわからない」と書いてあるので、読者がチンプンカンプンになるのは当然だろう。わからなくても心配する必要はない。作者を含め全員わかっていないので。

神林は確か『膚の下』で、「よくわからない物事も”よくわからない”と書くことはできる」などと書いていて、もちろんそれは事実なのだが、ほとんど自己弁護ではないか、作家としてどうなんだ、と思ったりはした。まあ、挑戦して努力はしたがエンタメとしては失敗したということだろう。名作ばかりの作家ではないし、挑戦があるから名作を書けるという実践でもある。挑戦し続ける作家なのだと理解している。

設定面の解説は以上である。

まとめると、コミュニケーションを軸として、神林からわかる順に、特殊戦の面々(自己=神林本人)>人間(他人)>雪風(機械)>ジャム(世界や現実)、という並びで描いていることになるだろうか。

他人については、観察と想像を駆使すれば(機械や現実などSF的な想像力が必要なものに比べて)比較的わかりやすいので、神林的にはあまり興味がないのだろう。他人には興味がない、「俺には関係ない」というわけだ。読んでいて「こいつ本当に自分にしか興味ねえな笑」と思ったが、そうした神林自身の心性も含めて零や特殊戦の面々に反映しているのは実に巧みだと思う。自分から見た他者を描く上で自然な描写がしやすくなるからだ。自分がどういう人間かを理解していなければ、こういう設定はできない。自分を観察する能力、メタ認知能力を創作に反映しているのだ。頭が良すぎてヤバイと言う感想しかないが、これぞ神林の真骨頂と言うところだろう。

フォローしておくと、他人に興味がない(薄い)からと言って、他人を理解していないわけではない。特殊戦以外の人間の視点、特にメイル中尉視点の話などは顕著だ。あれは特殊戦以外の人間であるメイル中尉、すなわち他人から、特殊戦的な人間である矢頭少尉、すなわち神林を見た時の話ではないだろうか。神林は「ぼくは犬は嫌いだ。猫の話をしよう」と言って顰蹙を買った経験があるか、あるいは他人が言うところを見て内心ドン引きした経験があるに違いない。仮に本人の経験談なら、参考にしたであろう他者を、当人以上に理解できていると言っても過言ではないような描写でもって書いている。「他人は自分を映す鏡だ」という言葉があるが、自己を理解するために他者を考え、他者を理解するために自己を考えるという意味で、これほどこの言葉を体現している人間を私は知らない。それは本作を読めばわかることと思う。

余談だが、失敗した経験=矢頭少尉をあっさり葬るのはかなり笑える。神林にとっても苦い経験だったということだろう。もう二度とあんな失敗はしないぞ! どかーん! さぞ気持ちよかったのではなかろうか。

設定の解説:過去の自分

さて、神林が他者として扱っているものが、実はもうひとつある。

過去の自分だ。

過去の自分が他者ってなんのこっちゃと思うかもしれない。私もあまり上手く説明できる自信がないのだが。

前述の矢頭少尉はかなりわかりやすい例だと思う。過去に失敗した自分と、反省し考えを改めた自分は違う人間だ。過去の自分をキャラクターとして分離して、爆破して葬り去る。過去の自分は死んだ。もういない、というわけだ。

他にも、例えば『グッドラック』には以下のようなセリフがある。

”「不確かな記述でも、それがそのまま貴重な情報になる。後になれば、思っていることが変わるかもしれないが、それはそれでいい。どちらが正しい、ということはないんだ。どちらも現実なんだ。それを書きとめておかないと、将来自分の考えが変わっても、どう変わったのか、それでいいのか悪い方向なのか、評価することが自分でできないだろう。自分のためだ。だれのためでもない」”

これはそのまま神林が小説を書くモチベーションでもある。日々変化していく自分の考えを書きとめておくために、自分のために小説を書くのだ、というモチベーションだ。

似たようなことは『雪風<改>』のあとがきにも書いている。今の自分が書き直せば、別の作者による改稿のようになってしまう、旧版を書いていた時の自分の興味対象や世界観や感性を残しておきたい、と。

一応、理屈としては次のようなものになる。

「昨日の自分と今日の自分は同じ人間か?」という問題に、神林はこう答える。「別に違う人間だと思ってもいいじゃないか」

もちろん、同じだと思っていなければ社会生活は営めない。同じ名前で生活し、同じペンネームで小説を書く。それはその通り、神林も過去の自分と同じ人間として生活している。

つまり、社会に関係ないところ、個人的なプライベートな空間、自分の頭の中ではそう思っていてもいいじゃん、ということだ。

過去の自分と今の自分は別人だと思っておくと、いいことがある。

矢頭少尉の話はやはりわかりやすい。失敗は恥ずかしいし、忌避感がつきものだ。失敗した自分はいっそ別人だと思ってしまえば、恥だとも嫌だとも感じずにすむ。シャワーを浴びながら、布団の中で、ふと過去のヤラカシを思い出しても、羞恥心に悶えずにすむ。俺は反省したし。今の自分とはかんけーし。どかーん! と爆破してしまえばいい。ある種のライフハックだ。

成功に対しても同じことが言える。

一般に、人は成功すると慢心する。気分が高揚し、自分は優秀だ、今後も成功するに違いないと思う。当たり前の話だが、これらのことが次の成功を約束するわけではない。自分は面白い小説が書きたいから、書くことが面白いから書くのだ。売れる小説を書きたいから、つまり金のために書くわけではない(もちろん生活のために必要な金はほしいが)。賞がほしくて書くわけでもない。自分で書いたものを、これは面白いと自信を持って世に出して、多少の金と面白いと言ってくれる声が返ってくれば、それが満足だ。売上が特別良かったとか、何かの賞を取ったとかいったことは、オマケに過ぎない。成功して気分が良くなったところで、だからなんだと言うのだ。いい気分になるために、自分が優秀だと思いたいがために書くなど馬鹿気ている。大体、売上や賞が目的になってしまうなら、それはつまるところ読者や審査員に媚びるということではないか。そういった煩わしさから解放されるために、自分は作家になったのだ。

成功はいいことだが、慢心は毒にしかならない。それなら、成功した自分も同じように別人だと思えばいい。成功しようが失敗しようが、それは過去の自分という別人が為したことであって、今の自分に責任はない。

だから、神林は過去の自分に対してこう言う。「それがどうした。俺には関係ない」

この言葉は、過去の自分と決別するための呪文でもあるのだ。

色々と述べたが、自分を客観的に見る、ということを考えてみれば、それは自分を他人として見ることだと言っていいかもしれない。

なぜ「とりあえず雪風に乗せる」のか:サバンナ

お次はサバンナだ。

『グッドラック』で、零は新キャラ二名(エディス、桂木少尉)を雪風に乗せる。『雪風』でもジャーナリストのランダーを乗せている。便宜上任務ではあるが、神林的には雪風に乗せる=戦場へ向かうということであり、実態としては↓である。

元は調子に乗った発言を諌める際に使用する言葉及びAAである。ここでは「生存競争の場」としてのサバンナと解して読んでほしい。

彼らは登場した当初は特殊戦の人間ではない。つまり神林から見た他人として登場する。特殊戦に入る(ランダーは体験する)、仲間になるための儀式として雪風に乗せ、戦場に連れて行くわけだ。

戦場とはジャム、つまり他者=現実との闘いの場である。ざっくり言えば現実の物理空間における生存を目的とした闘争、生存競争であると考えてよいだろう。同様の記述はエディスのセリフにもある。

特に相手がジャムであること、現実の物理的な性質、戦闘機の挙動による慣性などの凄まじさとその影響(大体気分が悪くなり吐いてる)を強調しているところに注目したい。

生存競争は普通生物同士の争いと思われている。だが本来生存競争は、他生物よりもまず第一に現実との闘いなのだ、と言いたいのだろう。現実の物体は恐怖したり怯えたりしないため、威嚇など相手が生き物であれば通用する手法が通用せず、何らの慈悲も容赦もなくこちらにぶつかってくる。ある程度以上のエネルギー、質量と加速度か相対速度があれば、どう足掻こうが人間は死ぬ。人間は、水分を補給しなければ死ぬくせに、その水で呼吸器が塞がっても死ぬ。その他あらゆる要因で簡単に生命活動は停止する。他人との競争、人間同士の競争もけっこうだが、まずは現実に生き抜くことを考えよ。お前は常に現実という脅威にさらされているのだ。それを自覚せずに、自分は生きているなどと宣うのをやめろ。生きている以上、何ものであれ現実から逃れる術はないのだから。

私見を言えば、大方の人間は油断しすぎではないかと思う。

現代社会では、命に危険が及ぶ機会はさほど多くない。代表的なものとして、地震と交通事故を考える。阪神淡路大震災以降、建築関連の対策に伴って、建物の倒壊による圧死は激減している。東日本大震災でも被害のほとんどは津波によるものであり、地震そのものの被害は少なかった。交通死亡事故も漸次的な対策によって年々減っており、90年代に一万人を超えていた死者数は今や三千人を割っている。近年の自動車は上下に厚くずんぐりむっくりしているが、これは衝突安全性能を高めた結果である。要するに、様々の技術的な対策、各方面の不断の努力によって日常の安全は支えられているわけだ。ネット上では地震に対する謎のイキリを見かけるが、かつての被害の恐ろしさとその対策の大変さを知っての行為とはとても思えない。構図としては、FAFの活躍に胡坐をかき、何の関心もなく暮らしている地球人と同じである。ここで自然災害はジャムすなわち現実の脅威であり、(主に乗り物などの)機械による事故は雪風等の戦闘知性体の脅威だと言えるだろう。

普段から思うのだが、たかだか人間の(つまり地震や突っ込んでくる自動車と比べれば脅威度の低い)他者である私を目の前にしてさえ、身の危険を考慮しているようには見えない人が多い。もし私がアブナイ人間だったら、その気になればいつでも始末できるのではないかと思う。もちろんそんなことをすれば、私は警察機構に捕まり社会的制裁を受ける。あるいは死罪になるかもしれない。しかし、そんなものは何の制約にもならない。相手が実行に移せば、止められるのは自分の実力しかない。現に殺人事件など、どこでも誰にでも起こりうることではないか。油断した人間が生きていられるのは、相手が単に「殺人がリスクリターンに見合わない」という程度の、いつでも破棄可能な社会的合意をたまたま了解しているからに過ぎない。

まあ、かく言う私もまったく油断しないわけではないが、少なくとも気をつけようという意識はある。

生存というのは、根本的に自分の命をチップにしたゲームなのだ。当然ながら真剣かつ慎重にならざるを得ないと私は(おそらく神林も)思う。そうした意識を持った上で油断した人間を見ると、「おまえサバンナでも同じ事言えんの?」と思うわけだ。要するに舐めプに見えるのである。これは『グッドラック』の昼食会への道中で、零がエディスに苦言を呈する場面で描かれている。零はエディスの態度が優等生的で、そんな態度は戦場では通用しないと言う。ジャム(現実)はテストなんてしてくれないし、お前が優等生であることを考慮してやさしくなんてしてくれないよ。油断してたら死ぬよ? 大丈夫? 雪風に乗せて教えてやったよね? と言っているわけだ。

※ブッカー少佐と、後席のオペレータも雪風に乗っているが、元々特殊戦の人間(つまり神林本人)のため除外する。例外のトマホーク大尉は零も認める戦士であり、これはインディアンの考え方が神林の思考(志向、嗜好)に合致したということだろう。

※念のため断っておくが、私は故意に他人に手を上げたことは、子供の頃実弟相手に一度きりしかない。暴力的とはとても言えない無害な人間である。

こうした根本的な世界観、認識の仕方を共有しなければ、自分の表現したいこと、なぜ自分がジャム(現実)を重視し、人類の敵として描くのかは伝わらない、と神林は考えたのだろう。

実際、前述したように、ジャム(現実)を脅威だと思っていない人間として地球人が描かれている。ロンバート大佐や情報軍などは、脅威と見做してはいるが、ジャム(現実)を人間と同列に扱っている点では地球人と同じだ。

昨今の災禍を鑑みて——神林は『いま集合的無意識を、』で、震災を経験したのは、作家としては幸運だったと述べている——東日本大震災やコロナ禍のような現実の脅威を目の当たりにして、神林は「それ見た事か」と思っただろう。人間が立ち向かうべき真の脅威は現実の脅威なのであって、同じ人間同士で諍いをしている場合ではないのだ、と。

まあ、そんな災禍に関係なく日々戦争や紛争は起きている。皮肉な出来事ではある。だがそれでも本作における見立てが崩れたわけではないし、依然そのメッセージは力を持っている。

これはロンバート大佐がジャムになる、ということの意味を考えても明らかだろう。作中のこの出来事は、サイコパシー——最近ではダークトライアドと呼ばれているものの一部——のような人間の心性が現実との戦闘を邪魔している要因であるなら、その心性は現実の脅威の一部、ひとつの形態である、と神林が認めたということでもあるからだ。

恐らく神林は『グッドラック』を書くために、と言うよりも「なぜ人間は自分でも考えつくような簡単な事実を、半ば無視して諍いに明け暮れているのか?」と疑問を持って、心理学を学んだのだろう。その結果は作品とエディス、そしてロンバート大佐というキャラクターに結実している。ロンバート大佐の介入によって、FAFの人間同士が同士討ちをはじめるのも象徴的だ。

作品からもわかるように、恐らく神林はパーソナリティ心理学における反社会性という尺度のスコアが高い。そしてこの尺度は、サイコパシーの一部でもある。一方で神林はサイコパスではない(これも推測だが、作品を見る限り、こんなに親切で穏当で誠実な人物がサイコパスだとは私には考えられない)。

ある面では自分と似た心性を持つ、しかし違うタイプの人間がいる。もちろん興味を持つだろう。そして学ぶうちに考え、得た結論がロンバート大佐だ。

このサイコパシーという心性は、人間の目を人間同士の争いへ向けさせることで、現実の脅威にある意味で与している。人間がジャム(現実)と戦う邪魔をしているのだ。ならばジャム(現実)の仲間と見做してよかろう、と考えたのだろう。

零の変化とは:中二病論法

最後に、『グッドラック』で描かれる零の変化について解説する。

変わった変わったと作中には書いてあるが、ちょっとわかりにくかった。具体的な細部と観念的な話が多く、全体として散文的な印象だ。そこで、散文的な表現になった理由も含めて、包括的な説明を試みる。

そのために考案した譬え話が中二病論法である。

中二病をご存知だろうか。思春期特有の痛々しい言動や行動を指す言葉だ。病と言われる通り、けっこうな人間は罹るらしい。私も身に覚えがある(洋楽を聞き出すなど)。

さてこの中二病を、次のように単純化する。

中二病とは、自分が考えるカッコイイ(物事)である。

もう少し正確に書こう。

中二病とは、自分だけが考えるカッコイイである。

要するに、自分以外はカッコイイと思っていない状態だ。中二病の人に「カッコイイってなんだ」と聞けば、「それは俺が決めることだ」と(口にはしないかもしれないが内心)思うだろう。まさに中二病。

実際にはもちろん、何がカッコイイかは当人だけの問題ではない。自分ひとりだけがカッコイイと思っていても、外から見れば滑稽なだけだ。

自分がカッコイイと思うのは当然として、周りから見てカッコイイかどうかを考えなければいけない。

そうしてはじめて他人から見た自分、他人の視点を想像することができるようになる。また同時にそれは、「カッコイイとは何か」という探求の萌芽でもあるだろう。

以上が中二病論法だ。

『グッドラック』の零の変化を理解するためには、この中二病論法から「カッコイイ」を引き算すればいい。

中二病論法の出発点は「お前の考えるカッコイイってなんなの」だった。

零の出発点は「お前ってなんなの」である。

『雪風』の零の答えは、「俺は俺が考える俺だ」だった。俺を決定するのは俺であり、他人ではない。他人にとやかく言われる筋合いはない。何か言われたとしても「それがどうした。俺には関係ない」だ。

正しい答えはもうおわかりだろう。

自己とは自分が決めるものではないのだ。正確に言えば、自己とは自分だけが決めるものではない。

自分ひとりだけが「俺はこういう人間だ」と思っていたとしよう。他人からどういう人間だと思われているか全く確かめなければ、その差異は知りようがない。あまつさえ両者の想定が異なるとなれば、これほど滑稽なこともなかなかないだろう。

自分が何なのかを理解するためには、「自分はこういう人間だ」という自己理解は当然必要だ。しかし同時に、他者の目に映る自分がどういうものなのかを知り、何が違うのか、どうして違うのか、どちらが正しい自分なのか——あるいはどちらも間違っているかもしれない——を考える必要がある。

零は『雪風』のラストで愛機から放り出されて、はじめて気づいたのだ。「雪風から見た俺って、俺が思ってた俺じゃなくね?」と。

したがって『グッドラック』では、零は他者から見た自分を確かめて回っている。ブッカーから見た俺は何なのか、特殊戦にとっての俺は何なのか。FAFから見たら、地球(人)から見たら、雪風から見たら、ジャムから見たら、俺はどういう人間なんだ?

これがブッカーが「能動探査に切り替えた」と表現した理由であり、零が「俺たちには関係ない」と言った理由であり、桂木が零に「あんたは自分にしか興味がない」と言った理由だ。この台詞を桂木が言うのがまた笑える。神林、セルフツッコミである。

こうして零は『グッドラック』で「自己とは何か」を探求していく。「自己を確立した零が、偵察ではなく戦いにいく『グッドラック』のラスト、むちゃくちゃエモい」とは友人の談である。むちゃくちゃエモい。

零のこの探求は、そのまま神林自身の探求の軌跡でもある。日頃から考えたことをメモし、創作しながら考え、ひとつの作品にしたのだろう。日常の思索が得てしてそうであるように、人間の考えは飛び飛びで、はっきりとまとまりのあるものではない。新しい視点で物事を見ると、色々な事どもがガラリと変わって見える。それを克明に記していけば、散文的になるのは無理からぬことだと思う。

最後に『敵は海賊』のセリフを引用して〆る。たぶんA級の敵のラジェンドラのセリフ。

<自己というものを定義するためには他者という存在が必要なのは当然ではないかと、ラテル、あなたがそのように思う、その背景には高度な意識作用が働いているのです。人間でも、幼児にはできないことです。一生それができずに死んでいく大人も珍しくはありません>

※余談だが、よく「周囲が認めなくとも、続けていればいずれカッコイイと認められるようになる」という類いの言説を耳にする。私はこの言説は「自分がそれしかできない、しない、してこなかったことへの言い訳」だと思う。少なくとも、カッコイイと言える何らかの客観的な理由がなければ、すなわちカッコイイの探求でなければ、周囲に認められることはない。

※さらに余談だが、カッコイイを探究することなく、作品を互いに褒め合うことで表面的に「認められたカッコイイ」を演出する、いわゆる駄サイクルも存在する。

雪風第四部『アグレッサーズ』をよろしく! 2022年4月20日発売!

こうして解説してみれば、この『戦闘妖精・雪風』が如何に巧妙に練られた作品であるかがわかる。

書き方のひとつに至るまでテーマに沿った理由があるのだ。

私は物心ついてから(たぶん小学生の頃から)ずっと神林のファンだ。最近のものは除いて刊行されているものにはほとんど目を通しているし、何度も繰り返し読んできた。『雪風』を読んだ回数も、片手では足りないだろう。書かれている考えは私なりに吟味して、血肉にしてきたつもりだ。

しかしそれでもなお、今になって読み返してはじめて気づいたことも多い。ここまで理解できるようになるまで、軽く四半世紀を要した自分に恥じ入るばかりだ。

自分の出来の悪さを反省すると共に、神林が「他人に興味がない」とうそぶくのは、神林から見て興味が湧くほど知的に面白い他人がほとんどいないからではないかと思った。神林に対しては、「不出来な他人ですみません」と謝る他ない。

同時に、その知性のひらめきをこんなに面白い作品として世に出してくれることに、感謝しきりである。

近く刊行される第四部『アグレッサーズ』、そして続く第五部も、心から応援したく思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?