ネズヴァル=マイェロヴァー=タイゲ『アルファベット』(1926)について

はじめに

この覚書では、知る人ぞ知るブックデザイン大国のチェコにおいて最も高く評価されている書籍であり、チェコ・アヴァンギャルドの最高峰の一つとさえ評価されている『アルファベット Abeceda』(ヤン・オットー出版、1926年)について紹介する。

『アルファベット』は、ヴィーチェスラフ・ネズヴァル(1901-1958)の実験的な詩、ミルチャ・マイェロヴァー(1901-1977)のモダン・ダンス、カレル・タイゲ(1900-1951)のフォトモンタージュを含むタイポグラフィを――すなわち当時のアヴァンギャルド芸術を代表する三つの表現形式を――統合していたという点でも、中欧のモダニズムを代表する作品であった。ただ「統合」と言っても、『アルファベット』の場合は同時的共同作業ではなく、三人のアヴァンギャルディストが順次に創作過程にかかわることで成立したのであった。

詩としての「アルファベット」

まず出発点になったのは、1922年にネズヴァルが書き、翌年、前衛芸術集団《デヴィェトスィル》の雑誌『Disk』の創刊号に掲載された連作詩「アルファベット」だった。

ネズヴァルは、当時流行していたプロレタリア詩の取り扱う社会的なテーマにも伝統的な詩の高尚なテーマにも反発し、ただ単純に《アルファベット》そのものに――すべての書記行為の《構成要素》である文字そのものに――焦点を当てようとした。書籍『アルファベット』(1926)の序文には次のようにある。

文字の形態、音、機能から、私はベースとなる下部構造を連想し、その上に私のファンタジーを刺繍した。[…]いかなるテーマの内容も示さず、通常の抽象的なイデオロギーを具体的なイメージの物質性に置き換えた。

ここには、戦間期アヴァンギャルドの詩に特徴的なテーマ離れ、イデオロギー離れが見て取れる。「イデオロギー」には否定的な形容辞「抽象的な」が冠せられているのに対して「イメージ」に冠せられる「具体的な」という形容辞には肯定的な評価が込められ、「物質性」という語によって補強されているが、「イメージの物質性」という句は一種の矛盾語法のようにも思えるし、「形態」「音」「機能」「構造」という新しい科学としての言語学を連想させる用語と「ファンタジー」の組合せも、オキシモロンと思えなくもない。

当時盛んだった「プロレタリア詩」のテーマにも、伝統詩の高尚なテーマにも反発を覚えていた新進作家のネズヴァルは、ただ単純に《アルファベット》そのものに――すべての書記行為の《構成要素》である文字それ自体に――焦点を当てた。ネズヴァルの新しい試みは、アルファベットの一文字一文字を自由な連想によって純粋なイメージとして、子供が初めて見た世界のように生き生きと提示することだった。

第一次世界大戦の大量殺戮の後、再出発しなければならなかった人間にとって、旧来のアルファベットを書き換えること以上に革新的なことはない。その悪戯っぽい遊戯性にもかかわらず、「アルファベット」は韻文によるマニフェスト――文字というものが言語記号のそのまた記号であるような間に媒介が介在しているようなまだるっこしい記号的な世界の限界を超えよう、より直接的で清新な視覚的経験が支配する世界を受け入れようとアピールするマニフェストだった。

しかし、アルファベットに視覚的な性格を持たせたのは、何もネズヴァルが初めてではない。彼が意図して模倣した児童向けの読本――子供にABCを教えるための読本の詩句やイラストに今なおしばしば見られるものである。

また、文字を芸術的オブジェと見なすカリグラフィにおいても、文字における記号的性格とイメージの結びつきに注目が集まっていたことが、古くから知られている。16世紀にドイツで活躍したスイス生まれの彫刻家・工芸家のペーター・フレートナー (1490ごろ―1546)の人文字なども、そうした伝統に属するものであろう。

ダンスとしての「アルファベット」

しかし、アルファベットの詩に振りをつけ、モダン・ダンスの作品にするという実験は、恐らく前代未聞だった。モダンダンサーのマイェロヴァーは、1926年4月に《解放劇場》で開催された《ネズヴァルの夕べ》の演目の一つとして、連作詩「アルファベット」の朗読に合わせた一連のダンス・コンポジションを上演した。どんな踊りだったかといえば、冒頭の「A」の場合、詩の順序に対応する4つの基本姿勢があったようだ。

A

質素な小屋とそれを呼ぼうか

椰子の木よ ヴルタヴァ川まで熱帯を運んできてくれ!

蝸牛には角の突き出た質素な家があるのに

人は いったいどこに頭を横たえればいいのか?

マイェロヴァーは、まずネズヴァルが小屋に見立てた「A」を表すポーズ――次に風になびくヤシの木の形態模写――そしてカタツムリの殻の形に体を丸める姿勢をしたあと――最後に頭の下に手を組むジェスチャー。それら4つのポーズが滑らかに推移していったのだという。ただし、書籍『アルファベット』に掲載された写真のほとんどには、文字そのものを直接表現したポーズが――その多くは、四行詩の最初の行に対応している――記録されているにすぎない。

それでも、エフェメラルなパフォーマンスを一枚の写真でも構わぬから記録しようと思いついたマイェロヴァーの功績は大きい。パフォーマンスの書籍化を目論んでのことだろう、公演の数か月後、彼女自身が商業カメラマンにダンス・ポーズの撮影を依頼した。その書籍が、自身の開設したダンス・スクールの宣伝になるという皮算用があったのかもしれない。しかも、彼女の母方の祖父は、大出版社《ヤン・オットー》の創業者だから、伝手もあった。ただ当初の構想では、書籍『アルファベット』はマイェロヴァーの写真とネズヴァルの詩をただ並べるだけのはずだった。

書籍としての『アルファベット』

しかし、この段階で、タイゲが企画に最終的に参入してくる。結局、書籍『アルファベット』の視覚的形式を――芸術的オブジェとしての形を――決定したのはタイゲだった。

先述の通り、連作詩「アルファベット」は、自由なファンタジーを称揚する《ポエティスム》のマニフェストともいえる詩だったが、書籍『アルファベット』の表紙は、同じアヴァンギャルド芸術でも構成主義的であり、「幾何学的抽象」を想起させる。

しかし、表紙のデザイン以上に独創的だったのが、ページのデザインだった。一つの詩に見開き2ページが当てられた。左側のページは余白を大きくとり、詩の表題と詩行が大きな活字で組まれている。このシンプルなタイポグラフィで全ての詩が印刷されており、詩集全体に統一感を生み出している。おかげで、連作詩「アルファベット」は、可読性の高いテクストとしてページから浮かび上がってくる。可読性の高さは、初期タイゲのポエティスム的タイポグラフィとの大きなちがいだ。

一方、詩句と相対する右側のページは、タイゲの裁量にまかされた創造のための平面、グラフィックデザインの実験の場となった。ここでは、タイゲ自身のデザインによるフォントを使ったタイポグラフィック・コンポジションの中に、マイェロヴァーの写真が組み込まれ、《タイポフォト》とよばれる一種のフォトモンタージュ作りあげられました。これも一応は「構成主義的」と形容して差し支えないデザインといえよう。

こうして三人のアヴァンギャルディストの順次的な協力の成果として、書籍『アルファベット』は1926年のクリスマス直前に刊行された。今では、チェコ・アヴァンギャルドはおろか、20年代のヨーロッパのブックデザインを代表するものとして最高の評価を受けているこの本はまったく売れなかった。当時、気鋭の詩人ネズヴァルの新著となれば必ず書評が出たものだが、この本に限っては評論家たちに黙殺された。

タイゲのブックデザインの中で『アルファベット』が占める位置

しかし、書籍としての『アルファベット』がいま高い評価を受けているのが、この本の出発点となったネズヴァルの連作詩「アルファベット」が評価されてのことだとは思えない。所詮はマイナーな言語で書かれた詩であり、チェコ以外ではダンス・パフォーマンスの契機になったという以上の理解を得ることは難しかったにちがいない。書籍『アルファベット』への高い評価は、詩というよりは文字を踊るというマイェロヴァーのアイデアとタイゲのグラフィックデザインの独創性だった。

ただしタイゲというブックデザイナーにとっても、書籍『アルファベット』は例外的な存在だった。それ以前のタイゲのタイポグラフィはチェコ特有の芸術的潮流《ポエティスム》の直接的表現――理性よりはファンタジーに軸足に置き、ポエジーを探究するポエティスムの視覚的表現であったのに対して、『アルファベット』以降は、合理的で主知的な構成主義的・機能主義的なデザイン要素が目立ってくる。

理論家としてのタイゲは、「ポエティスム宣言」(1923年)において、ポエティスムの生み出す新しい創作として、ダダやシュルレアリスムのコラージュを思わせる《絵画詩》なるものを提起したが、連作詩「アルファベット」が収録された最初の詩集『パントマイム』(1924)の表紙は、チェコ・アヴァンギャルドを代表する画家のシュティルスキーが制作した絵画詩であった。この表紙には、さまざまなフォントが使われているが、こちらはタイゲの仕業だ。

一方、ノーベル文学賞を受賞したサイフェルトの詩集『電信電波に乗って』(1925)ではタイポグラフィの実験にタイゲは没頭している。それは、後年、作者のサイフェルトが、「タイゲは印刷所にある、ありとあらゆる書体を漁りつくした」と回想したほどだった。『電信電波に乗って』のにぎやかなタイポグラフィには、マラルメの『賽のひと振り』やアポリネールの《カリグラム》、マリネッティの《自由語》の影響が感じられる。こうしたポエティスムの詩集に特徴的な、視覚性、物質性に注目したオブジェとしてのタイポグラフィとは対照的に『アルファベット』のタイポグラフィは可読性が高い。

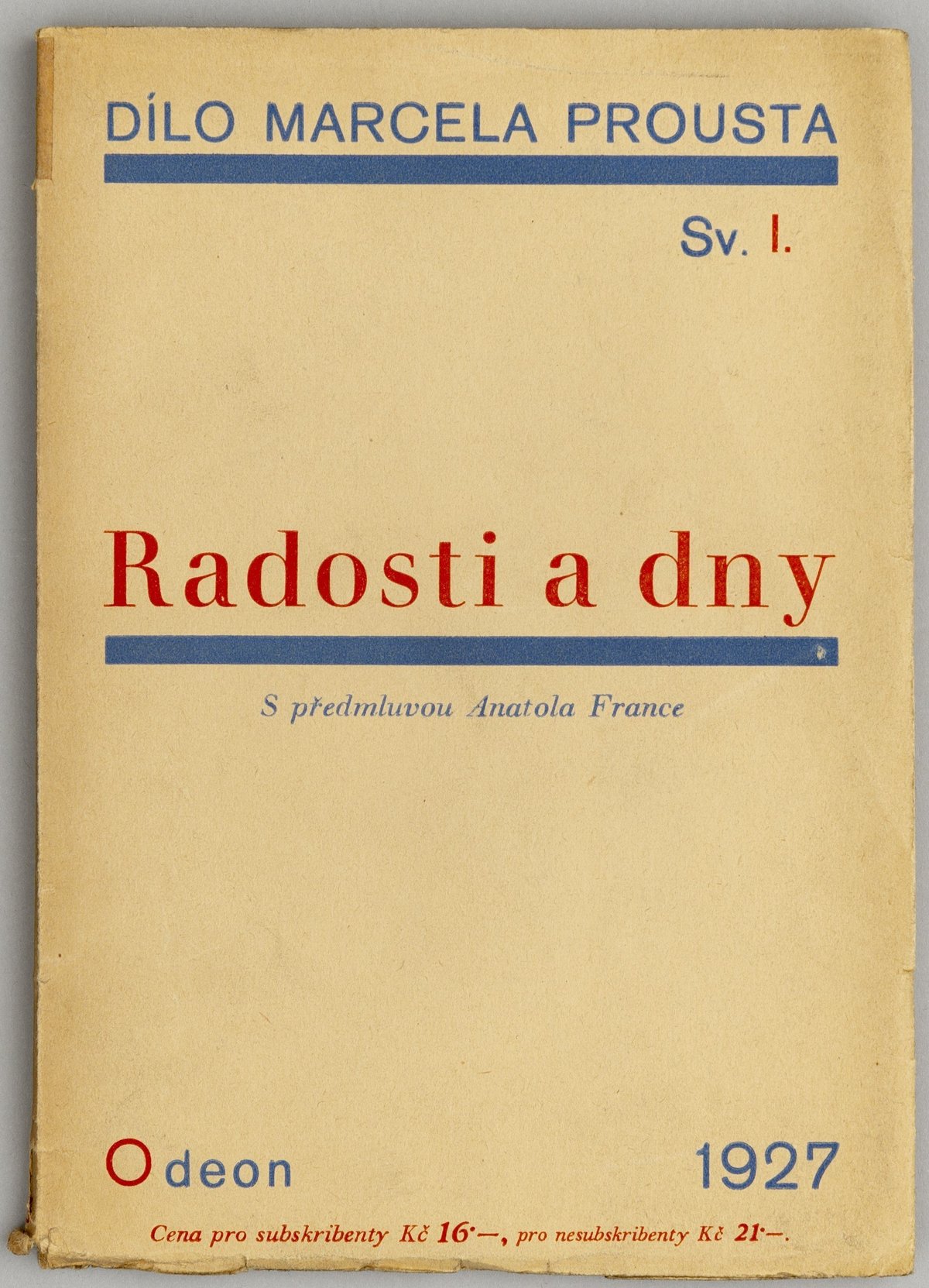

書籍『アルファベット』は、タイゲのブックデザインにおいて分水嶺となっている。タイゲが次に手がけたのは、マルセル・プルーストの著作集(1927)だったが、その表紙は呆れるほどシンプルだった。

同じ年に出た自著『建築と詩』(1927)の表紙には、バウハウスのヘルベルト・バイヤーがデザインしたサンセリフが――定規とコンパスさえあれば再現可能なジオメトリック・サンセリフの《ユニヴァーサル》が――使われていた。しかもウニヴァーサルには大文字がなかった。情報伝達の点では余剰的な大文字を廃した小文字だけの《シングル・アルファベット》、機能主義の極みのようなフォントだったのである。

初級読本としての『アルファベット』

話を書籍としての『アルファベット』に戻そう。そこに掲載されているのは、子ども向けの詩に多いABABの押韻形式の四行詩だ。言ってみればアルファベットの一文字一文字についての「子どもっぽい」短詩とその文字を身体で象った写真が相対した見開きページが、アルファベット順に並べられている『アルファベット』は、あたかも文字を覚えるための教育用絵本を偽装しているかのようだ。十二月に発売された大型のフォトブックということも、当時クリスマスプレゼント用によく刊行されていた絵本やフォトブックを連想させる。

実際、書籍『アルファベット』は、チェコ・アヴァンギャルドの詩とダンスとブックデザインの入門書として眺め、読むことができそうだ。平易な詩、文字を象った人体の写真だけでなく、幼児にも、そしてアヴァンギャルディストの言語実験の特徴でもあるメディアそれ自体への注目が――すなわち文字それ自体への、ひいては言語それ自体への注目が――詩にも写真にもタイポグラフィにも見てとれる。実は、こうした記号それ自体への関心は、子供向けの読本の詩にも共通する特徴だという(たとえば、ミュージカル『サウンド・オブ・ミュージック』の「ドレミの歌」などその典型であろう)。

あらためて読み直し、眺め直してみると、書籍『アルファベット』は、ネズヴァルの詩における文字や単語から生まれる自由な連想や言葉遊び、マイェロヴァーのダンスにおける身体による文字の表現、そしてタイゲによって部分部分が切り離され、抽象画のようにデザインされた文字とレイアウトを通じて、言語、あるいはロシア・アヴァンギャルドの詩人が「それ自体としての文字」と呼んだもののに――視覚的オブジェとしての文字に――スポットライトが当てられている。そのことは、《アヴェンティヌム》社の出版情報に掲載されたエッセイ「ヴィーチェスラフ・ネズヴァル、自身を語る」の中の「通常の抽象的なイデオロギーを具体的なイメージの物質性に置き換えた」という一文からもうかがい知れる。このあとネズヴァルはさらに続けて、子どもの最初の知覚について次のように描写している。

私たちは感度の高い乳剤のように、ある独特の傾向を持って生まれてくる。わたしたちが最初の音を聞き、最初の窓、最初の花、最初の歌、最初の匂いを知覚すると、それが感光性乳剤に記述される。それ以降は、語が最初の身体的印象を呼び起こす刺激になる。

ここでは写真の現像の比喩を用いながら、知覚と言語表現との原初的な結びつきが示唆されている。それは、ロシア・アヴァンギャルドを理論面から擁護したヴィクトル・シクロフスキーが、「事物を感じること」、「石を石らしくすること」、すなわち素材そのものをより強く、より鋭く感じることが、芸術の目的だ、と主張したという事実を想起せしめる。

しかし、『アルファベット』の初級読本としての性格は、これに尽きるものではない。それは、最新のチェコ詩の教科書であったし、ネズヴァルの電文のような詩句が呼び起こすカウボーイ、大西洋航路の定期船、道化師、エッフェル塔などは、当時頭角を現しつつあったアヴァンギャルディストの結社《デヴェトスィル》が好んで取り上げるようになっていたモチーフの見本帳でもあった。そこには、旧弊で因習的なテーマに固執せず、旧来の形式や美の基準から解放された作品を通じて、「生」そのものを直接的に表現することを目ざそうとしたデヴィェトスィルの姿勢が、分かりやすい形で見てとれた。

マイェロヴァーにおける両義性

アルファベットを踊るというアイデアは、ルドルフ・フォン・ラバンに2年間師事し、直接指導を受けたというマイェロヴァーの経歴から自然に生まれたように思われる。ラバンは、「アルファベット」の上演とほぼ同じ頃から、舞踊の記譜法――ラバン自身が「動きのアルファベット」と呼んだという種々の記譜法に関する研究成果を発表し始めていた。マイェロヴァーはラバンから教師免状を授与された数少ない生徒のひとりであり、ラバンの舞踊記譜法を含め、彼のメソッド全般の指導を許されていた。

デヴィェトスィルの演劇部門にあたる《解放劇場》において《ネズヴァルの夕べ》が催されたのは1926年の四月だったが、同年一月にマイェロヴァーは、レクチャーと公演のためにラバンをプラハに招いている。その宣伝のためもあったのだろう、25年の十一月には、ある全国紙にラバンについての紹介記事を書いており、そこには「ダンスは空間に書かれた文字であり、言葉の中には読みとれないが、見ている者の魂に直接刻み込まれる、そんな文字なのである」いう師の言葉が引用されていたという。

文字としての舞踊という考え方には、意味作用と身体運動につながりがありうることが明示されているが、同時にその文字が、ロシア未来派の提起した「それ自体としての文字」と同様、本来、文字はオブジェとしての性格を持ち、身体性を帯びていることを暗示してもいる。そこから、舞踊が言語の原初的な形式を構成している――原初のアルファベットは舞踏の動きから借用された――という、ラバンの神秘的とも幻想的とも形容できそうな確信に到達するまでにはほんの一歩でしかない。繰り返し言語化されるうちに知覚が鈍磨し、記号によって自動的に呼びだされるような所に真のポエジーはあり得ない、とネズヴァルが考えたのと同じように、ラバンは、動きに対する惰性的で自動化された感覚が、身体性を伴う舞踊としてのアルファベットを忘れさせた、と考えたということか。いずれにせよ、魂に記銘される文字のようなダンスとダンスから形を借用したアルファベットでは、どちらに重点を置いているのかは違うにせよ、〈ダンス≓文字〉が、〈媒介性・記号性〉と〈直接性・物質性・身体性〉をあわせ持った両義的なものとみなされている。

体の線をあらわにした衣装にしても、原初アルファベットは踊りであったという、いささか神秘的な理念にとって好都合だから選ばれたのかもしれないが、その衣裳が与える第一印象は神秘性とはかけ離れた、モダンの時代にふさわしいスポーティーさである。その意図が奈辺になるかはともかく、マイェロヴァーの身体を包んでいたのが、幾何学的形態を歪める襞などの装飾をいっさい廃して、身体の動きを妨げない機能主義的な衣裳であったことはまちがいない。それは、幾何学的形態を歪めることなく、直線的なラインが強調された構成主義的なデザインと形容することもできるだろう。方形、頭を覆うキャップにしても、直線性と相反する幾何学的形態ではあるものの、たとえば「R」においては、詩の右ページのタイポグラフィック・コンポジションと――具体的には、左右で白黒が反転している円と呼応しつつ、幾何学性を反復、強調している。

このような機能的な衣裳は、マイェロヴァーのほっそりした体がもともと与える両性具有的な印象を強調し、マイェロヴァーから女性性はもちろん、身体性さえ奪おうとしているかのようでもある。その結果、マイェロヴァーを機械人形のように――アルファベットを表現するための性別不詳でニュートラルなメディア、装飾とは無縁なメディアのように見せる。

正対した写真が多く、バストが目立たないことも、中性的な機械人形のようにマイェロヴァーを見せている。「B」の詩でネズヴァルは文字の形から母の乳房や恋人の胸を連想しているにもかかわらず、ダンサーの身体は、字を象りながらも、カメラに正対しているため、胸のふくらは目立たない。

B

片方はオレンジ 片方は乳色に明滅するランタン

母の胸から流れでる陶酔をもたらすせせらぎ

子供用の読本の二番目の文字にして

恋人の胸の絵

しかし、標準化されたユニフォームのように見えるコスチュームは、その反面において、太ももをむき出しにし、マイェロヴァーのスリムでしなやかな身体の線をあらわにすることによって、官能的でエロティックな解釈も可能になってはいないか?構成主義的な衣裳も、それと呼応している幾何学的なタイポグラフィックな記号も、身体性を完全には覆い尽くしてはいないように思われる。ここには、オブジェとしての身体が温存されている――あたかも、マイェロヴァーのアイデンティティの二重性――すなわち「機械と身体」、「両性具有性と女性性」、「構成主義的なものとポエティスム的なもの」との共存を示しているかのように。

タイゲにおける両義性

構成主義的ななるものとポエティスム的なものという相反する原理の共存は、マイェロヴァー以上に、タイゲの理論やブックデザインを特徴づけている。タイゲもまた、ニュータイポグラフィや言語学の機能主義――情報伝達を第一の課題とする機能主義――の影響を受けながらも、その一方で普遍的な「視覚言語」を夢みていた。このあたりが、造形芸術への関心を捨て切れない美学者、言語学者と同調しきれないデザイナーということなのかもしれない。

とりわけ、モホリ=ナジが著書『絵画、写真、映画』(1925年)の中で行った、効率的で正確な伝達という機能主義的観点から、タイポグラフィへ写真を導入しようとの提案は、従来の文字言語では大量の情報を即時に伝達しなければならないという新時代(モダン)の要求に応えられない、というタイゲの信念と相呼応するものであった。このタイゲの信念は、普遍言語として舞踊というラバンの主張と似かよっている。ただラバンよりもはるかに合理性を重視するタイゲは、効率的な伝達だとあくまで主張する。機能主義に適っているからという大義名分を唱えることで、造形芸術的な要素を再導入してしまう。『アルファベット』発表直後に発表した評論「ことば、ことば、ことば」の中でタイゲは、「われわれには視覚的な言語が――言葉グラフィックな図像の中に具現化できる記号体系が――必要だ」とはっきり主張している。

モホリ=ナジは、文字やタイポグラフィックな記号と写真を融合させた「記号の光学的システム」のひとつを〈タイポフォト〉typofoto という新造語を使って説明したが、書籍『アルファベット』の写真入りの右ページは、タイポフォトの本格的な実践、独創的な実験と評価できるだろう。モホリ=ナジは、自らの概念を例示するためのタイプフェイスまで作りはしなかったが、タイゲはシンプルな幾何学的形態からなる書体を――バウハウスの機能主義デザインで好んで使用されたジオメトリック・サンセリフを――作り、黒と白のコントラストを、陰画のように白黒反転させた輪郭や表面を含めて、巧みに駆使している。いくつかの文字ではステンシル体にインスピレーションを得て、文字を構成する形態を独立させた結果、タイポグラフィック・コンポジションは幾何学的抽象に接近している。

しかし、タイゲの試みたタイポフォトの魅力は抽象的な幾何学的秩序を映し出すタイポグラフィにのみ存するわけではない。写真とタイポグラフィの関係は実に多様だが、その結果、タイゲとマイェロヴァーの間に――タイポグラフィック・デザインと写真の間に――対話的関係が成りたっていることが重要だ。たとえば「K」や「W」、「X」のデザインのように、タイゲはしばしばページの隅に文字を配置し、中央でポーズをとっているマイェロヴァーの姿態との間に「幾何学的対位法」とでも呼ぶべき関係が生み出されている。

これに対して、冒頭の「A」のタイポフォトでは、文字「A」の巨大な、しかし文字全体ではなく一部分を示すだけの幾何学的形態と、Aを象っていることがはっきり分かるポーズをとった姿態が並置されている。身体が象る文字の全体像と隣り合わせに置かれた文字の一部でしかないタイポグラフィックな記号は、脚という具象から生えて伸びていくかのような抽象的形態に見える。タイポグラフィと写真が、ここでは相補関係にある。

「E」の場合は、さらに手が込んでいて、タイポグラフィックな記号の中で、マイェロヴァーの片脚は、文字の一部分、真ん中の字画になっていますが、同時に両手と顔でEの文字を象り、体現している。つまり、レイアウトは補完と反復の両方を示しているのである。

「E」では、マイェロヴァーの右足の足首から先が地の方形からはみ出していることに注目したい。確かに、マイェロヴァーの身体が、たとえば「T」の場合のように、幾何学的形態に閉じ込められながら、タイポグラフィとの対話関係に入っている場合が多いが、「E」のタイポグラフィックな記号からはみ出た脚は、よしんば例外的なものであったとしても、身体と文字との間に論争的ともいえる関係を導き入れるのではないか?左脚の先が長方形からはみ出ている「H」のように、あるいは敢えて壁に向かって走っていく「R」の構図のように、運動性を孕んだしなやかな姿態は、硬直した幾何学秩序を打ち破り、そこから逃れ去っていくいくことを予見させる。

その結果、タイゲは、ネズヴァルの詩の新時代(モダン)に特徴的なモチーフとマシンエージにふさわしいスピーディーな詩句を――記号として文字とオブジェとしての文字の両方にインスパイアされた詩句を――機能主義的な規律とダダ的・シュルレアリスム的なファンタジーの両方を走り抜けていくようなスピーディーで痙攣的な動きを示す詩句を伝えるタイポグラフィック・デザインを案出できたと、少なくともその可能性を示すことに成功したと言えるだろう。

モホリ=ナジは、著書『絵画・写真・映画』の中で、タイポグラフィについて「タイプによって構成されているコミュニケーションである」と、写真については「視覚的に理解可能なものの視覚的提示である」と定義し、彼自身の創案になるタイポフォトが「コミュニケーションの視覚的にもっとも正確な表現である」と、伝達を強調した機能主義的観点に立っている。タイゲも理論的言説においては似たようなことを述べているが、書籍『アルファベット』で実践したタイポフォトが単なるコミュニケーションの枠組からはみ出ていることは明らかだ。