大回り乗車での乗りつぶし

はじめに

乗りつぶし初心者の方向けに、地域ごとの乗りつぶし計画の立て方をご紹介します。第8回は観点を変えて、大回り乗車での乗りつぶし計画立案方法です。

なお、私の乗りつぶしの考え方は、こちらにまとめてあります。

大回り乗車とは

(以下うんちくが並びます。読み飛ばすには目次のリンクを使ってください。)

大都市近郊の路線網が入り組んだ路線群について、乗車券購入/運賃精算の際、実際の乗車経路によらず、最短経路で運賃を計算する/してよいというルールが設けられているケースがあります。

路線や運転系統が入り組んでいるところでは、乗車距離最短の経路が必ずしも時間最短とはならない場合も多いこと、乗客が多い区間では途中改札も困難であることなどから、運賃収受/乗車券印刷の手間を軽減するための仕組みとして導入されたものと、私は想像しています。

このルールがあるので、例えば、御徒町駅から原宿駅に行くのに、山手線・総武中央緩行線・山手線(10.4km)で算出した210円のきっぷで、山手線内回り(18.2km;280円相当)を乗り換えなしで乗車してもお咎めなしとなる訳です。

で、このルールに従うと、「指定区間内で、一枚の普通乗車券で乗れるルートなら、それがどんなに遠回りであっても」最短経路で算出した運賃で乗れる、ということになります。

代々木から山手線で隣の原宿に行くのに、外回りに乗ってほぼ1周してもOK。

京都から大阪に行くのに、奈良線・関西本線・大阪環状線を使っても、運賃は東海道本線経由での金額。

この考えをさらに拡大すると、「大回り乗車」とか「一筆書き」と言われるような乗り方になる訳です。

「一枚の普通乗車券で乗れるルートなら」というルールがあるので、一筆書きと言っても、幾何の世界で言う一筆書きと違い、同じ駅を2度通ったら終わりです。(あまりやる人を見ませんが、元の駅まで戻ってしまった場合は、「一番短い一筆書きルート」の距離で運賃を計算することになります。東京駅スタートなら東京~品川~代々木~お茶の水~神田~東京。)

ICカード乗車券の場合、そもそも前売りではないので条件が異なっていてもおかしくないのですが、紙の乗車券の代替という位置づけから、概ね同じルールに沿っています。ただ、中間改札があるようなケース(東京メトロ等)は、必ずしも一番安い金額で精算されるわけではないので、ご注意を。

また、紙とICで、ルールの適用される路線範囲が異なる場合もあります。(ICでのみ大回りを認めるJR東海の名古屋周辺のような例もある。)

世間の見方

かなり広く知られるようになった大回り乗車ですが、人によっては脱法行為(ルール違反ではないが、実行するのが好ましくない行為)と見做している場合もあるようです。

私個人としては、ルールを逸脱した行為ではなく、他者に大きな迷惑を掛けるわけでもないので、青春18きっぷのような激安割引切符を使うのと大差ない行為だと捉えています。まあ、このように「支払い済み運賃で行けないはずのエリアを一時的に経由する乗り方」が適法であるがゆえに、悪意を持ってルール違反をするケース(例えば、東京駅のエキナカで買い物をして単純往復で帰ってきて隣の駅で降りる)を摘発しにくくなるというような悪影響は否めませんが。

注意点

普通乗車券を買って最短経路を移動しているケースと比べて、運転上の障害の際に救済されにくいと思われます。

鉄道事業者は、乗車券を販売した時点で、その乗客を目的駅に送り届ける義務が生じるので、事故等で運転見合わせになった場合、追加費用なしで代替輸送手段(他社線振替・代行バス等)を手配してくれるわけですが、遠く離れた駅からの初乗りきっぷだけ持っている乗客に対しては、どう対応してくれるか予想が出来ません。

(ただ、これはIC乗車券で普通に乗っているときでも同じことが言えます。定期券(IC含む)や紙の普通乗車券が、先払いで運送契約を締結済み状態であるのに対し、IC乗車券は後払いなので、鉄道会社に輸送義務が生じていません。)

また、当たり前の話なのですが、「乗車可能範囲が限定されている」ことを忘れないようにしてください。どんなところにも好きな経路で行ける訳ではないです。近年、ものすごい勢いで近郊区間が拡大しているので、あまり意識する機会は多くないかもしれませんが、念のため。

乗車対象の選び方

運賃計算を(自社線の)最短経路で実施する事業者は多数ありますが、大回り乗車が乗りつぶしの役に立つのはJRの各近郊区間くらいだと思います。(西武や名鉄・近鉄は、フリーきっぷの類の方が有効。)

計画のポイントは、行き止まり路線の乗車計画。

せっかく大回り乗車中に大阪環状線を一周したとしても、後日桜島線やJR難波~新今宮に乗らないといけないのであれば、その時に環状線の西側は再乗車することになる可能性が高いです。

東京近郊区間で言えば鶴見線や青梅線・五日市線、総武本線 松岸~銚子など。

とはいえ、何の考えもなしにこれらの路線の乗りつぶしをしてから、残りを一筆書きでつぶそうとすると、どうしても一度で回り切れないような事態が生じるので、経済的に乗りつぶすには並行して計画を立てていく必要があります。

ルート例

以下、私が以前に乗車したことのある大回りルートの例と、そのルート選定の背景をご紹介します。

注意:JR九州・JR西日本のルート例はいずれも、「6の字ルート」(目的駅を一度通り過ぎてから、遠回りして2度目の到着でゴール)になっています。「大回り乗車で6の字ルートは許容されていない」という考え方にはそぐわない点をご承知おきください。私個人は「普通乗車券を購入できるルートにおいて、最も安い経路で運賃計算してよい」という規則である以上、6の字ルートも許容されるものと考えています。

ちなみにJR九州のケースでは、西小倉駅の有人改札で「大回りです」と自己申告して、問題なく出場できました。(小倉から乗車なので6の字ルートであることは自明。)

JR九州(九州北半分乗りつぶし 第6日)

小倉(鹿児島本線・折尾・筑豊本線・原田・鹿児島本線・久大本線・日豊本線)西小倉

所要 約9時間

営業キロ 364.0km

運賃 170円

久大本線を含んでいて、紙のきっぷでは大回り不可のため、IC乗車券利用。

JR西日本

姫路(山陽本線・東岡山・赤穂線)相生

所要 3時間20分

営業キロ 138.7km

運賃 420円

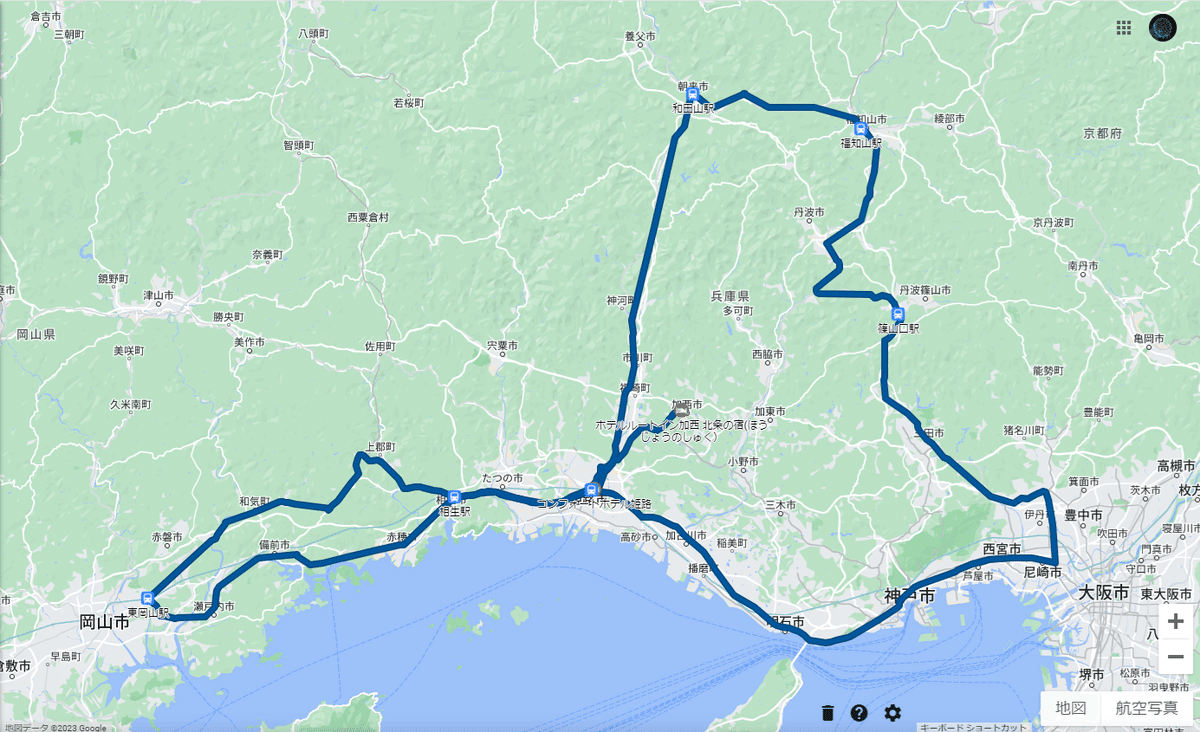

相生(山陽本線・播但線・山陰本線・福知山線・東海道本線・山陽本線)姫路

所要 約7時間

営業キロ 303.6km

運賃 420円

二つの「6の字」ルートを1日で乗り継いだ例。赤穂線・播但線を含んでいて紙のきっぷでは大回り乗車不可なので、IC乗車券利用。

姫路駅から投宿先の加西まではバス

JR東日本

新宿(埼京線・大宮・東北本線・武蔵野線与野支線・武蔵野線・武蔵野線小金支線・常磐線・成田線我孫子支線・成田線・佐倉・総武本線・東金線・外房線・安房鴨川・内房線・蘇我・外房線・総武本線・東海道本線・山手線)渋谷

所要 9時間20分

営業キロ 400.7km

運賃 167円

大宮~成田は快速成田山初詣ぐんま号を利用。IC乗車券を使ったが、紙のきっぷでも大回り利用可。

ただこのルートは、武蔵浦和~大宮を2回通っている(実乗ルートは往復で異なるが、もしかすると運賃計算ルートは同一かも)。成田山初詣ぐんま号が大宮~成田間無停車で武蔵浦和も通過なので、優等列車に乗るためのはみ出し乗車が認められるのではないかと思って乗車したが、果たして本当にそれで良かったのか…。

房総半島一周は、大回りきっぷらしい乗り方で楽しいのだが、これをやるといくつもの路線が半端に取り残される点に注意。私は、千葉市にも拠点(実家)があるので、千葉~佐倉とか蘇我~大網とか小湊鉄道+いすみ鉄道に乗りに行くのも比較的容易だが、南関東以外に在住の方は、この辺りのプランをしっかり組んでおかないと二度手間になりかねないのでご注意を。

仙台近郊区間

東京近郊区間の異様な拡大ばかりに目を奪われて気付いていなかったのですが、2013年(もう10年も前!)に仙台近郊区間が設定されていました。

あおば通・利府・女川など、一筆書きでは通れない駅が散在していて、大回り乗車をどう活用したらいいのかあまり思い浮かばないせいで記憶に残っていなかったのだと思いますが、今度この方面に行くときの乗りつぶしには活用してみたいです。

こんな感じですかね:

榴ヶ岡 7:35(仙石線)8:58 石巻 9:12(石巻線)9:46 小牛田 9:54(東北本線)10:42 仙台 11:00(東北本線)11:48 白石 11:51(東北本線)12:25 福島 12:51(奥羽本線) 13:37 米沢 13:40(奥羽本線)14:25 山形 15:08(仙山線)16:33 仙台(6の字ルートを許容しないなら、1駅縮めて16:29 東照宮)

営業キロ 347.7km

所要時間 約9時間

運賃 147円(東照宮までなら189円)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?