幼児の情緒と木の玩具3 その2

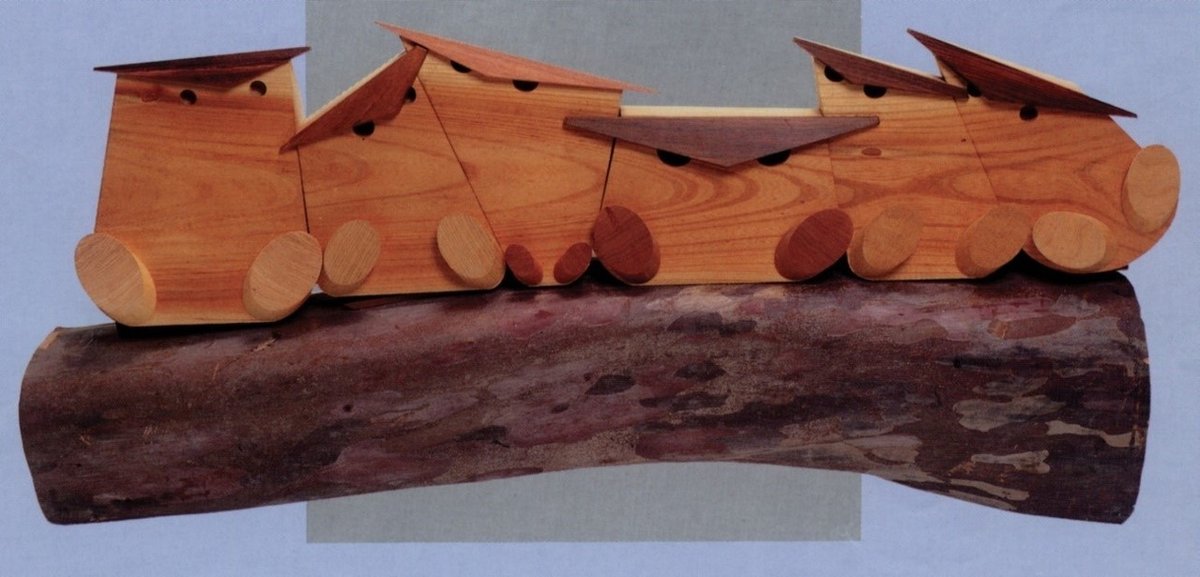

下に載せた写真の玩具はこのような考えを基にして私がデザイン、制作した動物玩具の例を示す。 三角ドリはいろいろの形態の三角形の単純な組み合わせであり、ミミズクのオシクラマンジュウは一枚の厚板の木目の連続性の面白さを認識させることを意図したものである。 バクやゾウは相似形のものを与えることによって、遊びのバリエ-ションを豊かなものにすることが出来る。

また、下の写真は、スギを直径3cmの丸棒に加工し、それを長さ1cmから30cmまで1cm間隔で切断し、木口に彩色したものである。 スギ材を用いた小児のための玩具はこれまでほとんど見られなかったが、その理由として考えられるのはスギ材がこれまでほとんど造作材にしか用いられなかったことと、裂けやすく、割れやすいためであろうが、幼児期でのものとの関わりを考えれば、スギの良さを早くから体得させておくことが重要であることを考え、遊びの形としてもスギをもっと活用すべきであろう。 このような観点から、単純に積んだり崩したりの遊びを楽しむ1才児から2才児のために作ったもので、遊びの過程でスギの匂や木肌の柔らかさを認知させることを意図して作ったものである。木口に彩色することにより、色の組み合わせの面白さも知らず知らずのうちに感じとってくれることをも意図した。 図-6はこの丸棒をさらに発展させ、複雑な組み合わせをかんがえるようにし、うまく組みあげると二棟のログキャビンが出来上がるようにした。

図-7はより活動的な遊びを始める3~5才児のために、スギの間伐材を利用して、直径7cmの丸棒を太鼓に落とし、それぞれのユニットに合わせてあらかじめダボ穴をあけておき、15mmの丸棒で子供達が組み立てられるようにした。 このユニットによって、ログキャビンからステ-ジなど思い思いの形の組み合わせが出来るようにした。

Bridgesが明らかにしたように、小児の情緒の分化の過程を考えれば、私たちは積極的に小児のための豊かな環境作りに関わるべきであり、環境を構築するためのものについても十分な配慮をすべきであると思われる。

情緒の核といえるようなものが形成される小児期にこの核になるものを大きく豊かに育てるためには、”やさしさ”、”おもいやり”、”ぬくもり”や ”うつくしい”というような言葉で表わせるものや環境で小児を包み込み、体感させることが一番大切であろう。

木製玩具の制作を通してひとの情緒を小児にいかに普遍的に伝えるかということについて試行錯誤を続けているが、情緒の伝承ということを科学の知でもって定式化し、普遍化するための方法論を見出す道は遠いように思える。

参考・引用文献

1)Holt,K.S.:”Developmental Paediatrics ”、新井清三郎訳、

日本小児医事出版、1980、p7.

2)菊地安行他:”生理人類学入門”、南江堂、1983、p13.

3)新井清三郎他: ”人間発達 ”、医歯薬出版、1986、p244.

よろしければサポートをお願いします。我が国の林業のみならず世界の林業を活性化させ、地球環境の改善に役立たせる活動に使わせていただきます。