幼児の情緒と木の玩具3

木を素材とした玩具、遊具と小児の情緒とのかかわりについて

これまで述べてきたように、環境が小児の情緒の発達、発育に大きな影響を与えるであろうことを考えると、小児に与えられる玩具や遊具についてもなおざりには出来ない。しかし、現実にはこのことを配慮されないまま野放図に物として与えられ、物があふれる中で豊かな環境にあるにも関わらず、それがかえって小児の精神面、情緒面から見れば、不良環境となり、はじめに述べたように、小児期の情緒不安定を引き起こし、後のちの人格形成に影響するであろうことが考えられる。

玩具や遊具の素材に木材を用いることのよさについては、これまで経験的に知られており、いろいろのものが作られてきたが、素材そのものが持つ、質感、量感、木目の綾を配慮した素材そのものを小児の遊びの中に取入れるという試みを積極的に行なうという考えを基にしてデザインするという例はこれまでにほとんどなかったように思われる。

筆者が木製玩具を作る上で一番に配慮したことは木の持つ情緒的側面を取りあげることである。それはとりもなおさず木の存在感を大切にすることではないかと考えた。

ものそのものに存在感の無いものは人の情緒と感応しないのではないだろうか。

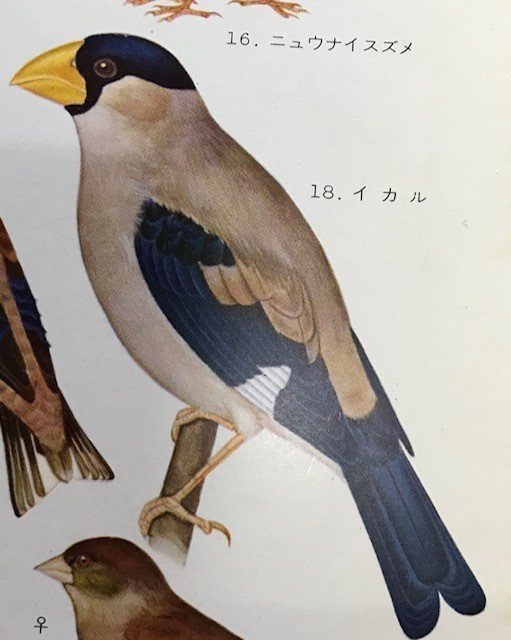

木の存在感を生かすということは、それが長年月にわたって作り出した有機形態としての木材の量感、質感および組織構造の綾をそのまま生かすことに他ならない。しかし、それをただ単に立方体や三角柱のような単純な幾何学形態にしてしまったのでは幼児が興味を示す対象としては弱いと考え、彼等が興味を向けやすい動物の形にすることにした。二次平面で動物や鳥の形を表現し、質感や量感は木の厚みで表わし、組織構造の綾は木取りを変えたり、樹種を変えることによって示すことにした。 形の大きさは、手を使い始める7か月児が握れる大きさから自己の運動能力や力の能力を試し始める2~3才児がやっと持ち上げることの出来る大きさまでとした。

図-1はイカルという文鳥に似た鳥を抽象化したものである。

この抽象化された鳥は幼児にとって、生きた鳥に比べてかなりイメ-ジの異なるものであるが、わが子に与え、観察してみると思ったよりは素直に受け入れることがわかった。 その結果、幼児の感性はかなり巾の広いものとわかったため、動物の形をデザインする場合、思い切ったデフォルメが可能であると感じた。

木の素材感を生かすためには、形は出来るだけシンプルにするほうがよいのであるが、そのためにそれが小児に受け入れられなければ所期の目的を達することが出来ないことになる。 わが子に与えたものから、動物の形態はどのような形でもその一部にイメ-ジした動物の特徴が表現出来ておれば十分受け入れられることがわかった。 同じ大きさで材種を変えることによって質感、量感、材色や組織の綾を識別出来るようになるであろうし、相似形にすることによって、ものの大小、それからさらに広がってそのものに親子の感情移入をすることによって、玩具との接触の頻度を高めるよう配慮すれば、素材に触れる機会も多くなり木との関わりを深めていくのではないかと考えられる。

小児の遊びの中でよく観察されることであるが、遊びの対象となるものに対して己の感情を移入し、ものそのものを擬人化すること等によって外界とのコミュニケ-ションを断って、自分だけの世界で自己の不十分な表現法に何ら制約されないで自由にものとの対話の場を作り、一日中その世界に埋没していることが見られる。 このようなことが、小児の成長していく過程で想像力を高め、情操を豊かにすることに役立っているかは、わが子の観察から認識された。 玩具の機能の一つに小児の自由な想像力や創造性を育てるような機能を持たせることも極めて重要であることがわかる。

よろしければサポートをお願いします。我が国の林業のみならず世界の林業を活性化させ、地球環境の改善に役立たせる活動に使わせていただきます。