デレク・ジャーマンの庭

長らく存続が危ぶまれていたデレク・ジャーマンの庭が残されることに正式に決まったのだという。

『カラヴァッジオ』や『BLUE』などの作品で知られるイギリスの映画監督であり、アーティスト、そしてガーディナー(園芸家)としても知られたジャーマンは、HIVに感染した後からドーバー海峡に面したダンジェネスに漁師が使っていたコテージを購入。そしてその家の周囲に海に打ち寄せられた廃品や流木、戦争の残骸であった鉄くず、石ころ、そしてここに群生していた植物を植えて身体の痛みに耐えながらこつこつとガーデンを作り始めた。今から30年も前のことだ。

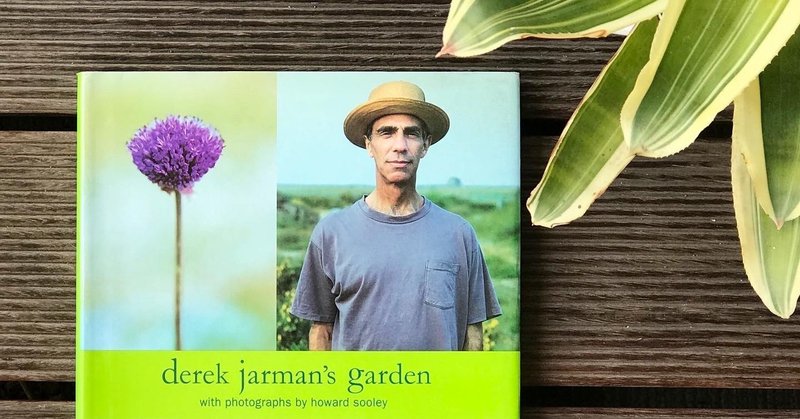

そのプロセスは「デレク・ジャーマンの庭(Derek Jarman's Garden)」という一冊の本となり1995年に出版された。ジャーマンがこの庭とコテージをこよなく愛しながら、小さな宇宙を創り上げるかのようなその様は、一般的なガーデニングとはかなり趣が異なり、だんだん残り少なくなっていく自身の命をそこに紡ぐかのように、なにか強いオブセッションと情熱の塊が結集されたものだった。

そして、この庭造りに亡くなるぎりぎりまで力を注いだジャーマンは、1994年2月17日にエイズの合併症によってこの世を去った。残されたコテージは長らくジャーマンが生きていたときのままになんとか維持されていたが、この家が売りに出されたことがきっかけとなり、有志者やこの家と庭に魅了されたファンたちによって永続させるための募金キャンペーンが行われたのだ。

その反響は大きく、世界中から瞬く間に7,300を超える寄付があり、もともとの350万ポンドという目標額を軽々と達成してしまったのだ。画家のデビッド・ホックニーも個人名義で相当な額を寄付したと聞く。

この存続キャンペーンを行なった主催者が語った言葉が印象的だ。「ここ最近のわたしたちの生死にかかわる疫病への不安に比べれば、このコテージの存続はほんの些細なことかもしれません。しかし、晩年のジャーマンが病と闘いながらも、生きる希望を託し、自分の創造性を形として残してくれたこの遺産を残すことが、いかに今のこの不安に満ちた時代に必要かを、多くの人たちが共有してくれた結果だと思います」

ぼくの『アートの入り口』のヨーロッパ編の一番最後にこのコテージと庭のことを書いたものの、ぼくはまだここを訪れたことはない。だからこの本やネットで見る姿しか知らないわけだが、遠くに原発の見えるこの荒涼とした場所に健気に立ち続け、そして今もその家の周囲に花を咲かせ続けているこの庭が残されることになったことを、心から祝福した気持ちでいっぱいなのだ。