明治神宮ミュージアム

明治天皇と皇后を祀る明治神宮が造営されたのが大正初期のこと。そして、原宿駅から行くと南参道に繋がり、緑の中に現れるのが昨年の秋に完成した「明治神宮ミュージアム」だ。現れるというか、どちらかといえば緑に溶け込んでいるという感じがする端正な建物で、弘前にある前川國男の「緑の相談所」がヒントになっているのではないかと思う。

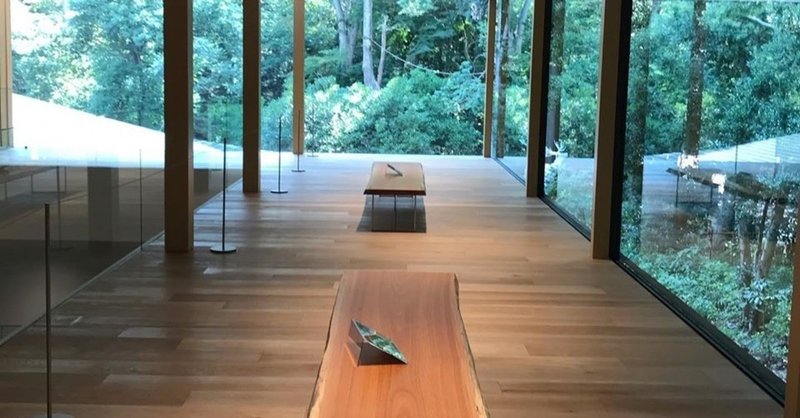

設計を手掛けたのは隈研吾。根津美術館の設計も手掛けた建築家であるが、この建物はサイズ感といい高さといいとても上品だ。外から見ると軒が低いのだが、中に入ると内部空間が思いのほか広く、大きな窓から周囲の緑の中にいるようで清涼感が感じられる。梁を支える柱でさえ外の木々と呼応しながらも、展示空間に邪魔にならないという絶妙さだ。

杜に溶け込むように導き出されたのが「入母屋造(いりもやづくり)」という日本建築の伝統的な屋根の形で、神社や仏閣などで多く見られる屋根形状をここで隈は取り入れている。このやり方は、屋根の上部が切妻造り(屋根の最頂部の棟から地上に向かって二つの傾斜面が本を伏せたような形状をした屋根)の形式に、下部が寄棟造(方向に傾斜する屋根面をもつ一般的な屋根)になった形式の屋根を合わせたものだという。

明治神宮の森は人工的に造られたものであっても、まるまる一世紀も経つと自然にできたように見紛うほど、あのような豊かな杜になる。そういった環境に共存するようにと、建築としての主張を控えめにしたことが、逆にこの建物の良さが演出されているように感じられた。そういえば、会場内に置いてあったジョージ・ナカシマの家具を思わせる自然の形状のままの木を使ったベンチは、神宮境内で自然に倒れた木を使って造られたものらしく、そのような深慮な姿勢にもますます好感がもてる。

現在、このスペースを使って鎮座100年を記念する美術展「紫幹翠葉」が行われている。「景色が青々としていて美しい様子」を表す言葉だそうだが、神宮の森やその歴史をテーマに、びょうぶや掛け軸などの様式により現代アーティスト40人の作品が展示されているが、この展示に関してはまたいずれ触れたいと思う。