【MONO-OKI】#7 こういうイラストが描けたらなと思ってた

今までとはちょっとテイスト変わってしまいますが、昨年、ペナント蒐集の沼にハマる前に、一瞬だけ観光絵葉書沼にハマりそうになりましが、そのはるか以前に地元で入手したレトロ絵葉書MONOが出てきました。

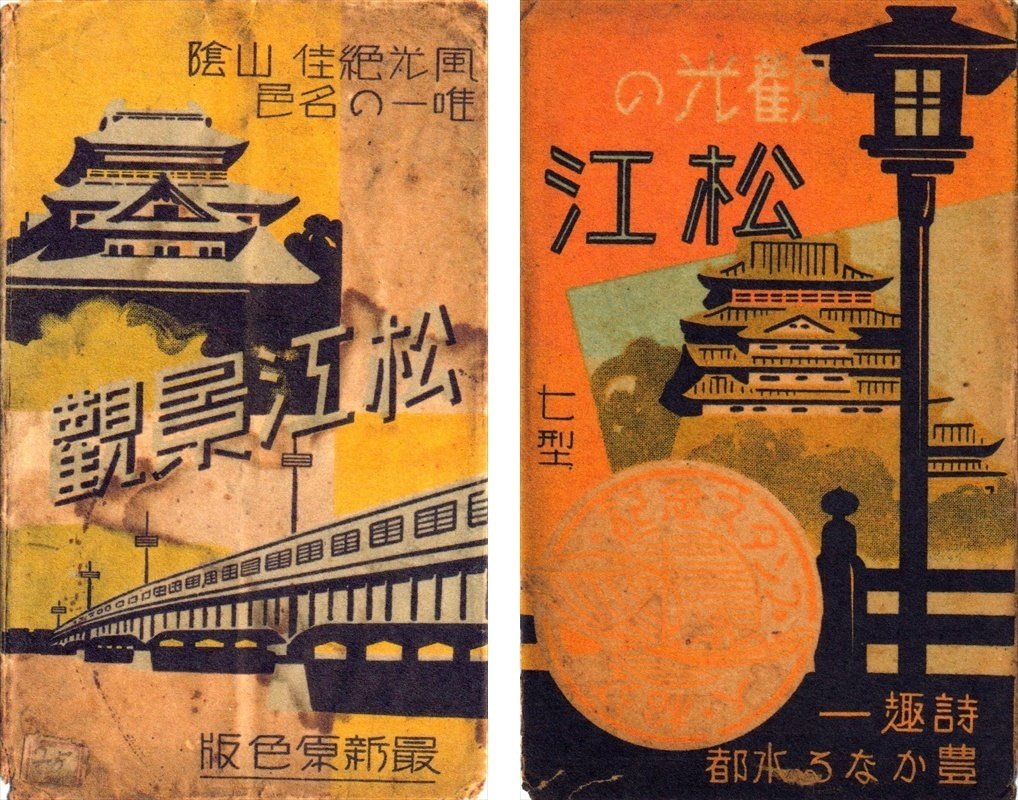

◉地元・松江の観光絵葉書のパッケージ絵コピー

これはたぶん2013年(平成25年)頃とかだと思うのですが、地元にUターンして間もなく、町中の画材屋さんが販売されているのを見つけて「いいな~♪」と思って衝動買いしたものです。全部で21枚。こういうデザインって逆に新鮮で、こんなイラスト描いてみたいと思い、その参考資料になりそうだという想いもあったのですが、いまだそんなイラストには着手できず(いろいろ試行錯誤したんですけどね)、今ほかの投稿でお披露目しているようなお気楽マウスお絵描きしか出来ておりません。とほほ。

お気に入りのものをいくつか紹介しておこうと思います。

松江といえば、国宝リターンマッチを征した松江城が有名なので、やはり絵葉書パッケージのモチーフには多用されているようです。左のは松江大橋と嫁ヶ島とのコラージュ。橋の欄干が陰影あるのに対して、お城と嫁ヶ島がシルエットで処理されていて、なによりナナメの構図がチャレンジングで高評価。右側は松江城と嫁ヶ島。上のほうの「垂涎夂しうす絶美の天然」というコピーもなんか凄いです。「夂しうす」ってどういう意味?どう読むの?

続いて松江城と橋のデザイン。なんですが左のほうは松江大橋ではなくて、その隣に架かる二番目に古い新大橋のような橋桁。「風光絶佳」「名邑(めいゆう)」なんて言葉聴いたことがないです。これらの絵葉書、いつ頃の時代のものか調べていなくて解らないのですが、昭和10年~20年代にかけてのものでしょうか。今じゃ使わないような言葉がたくさんあります。

松江城シリーズです。どちらもうっすらと描かれているのはやはり新大橋のほうっぽいです。さっきから書かれている「F.F.版」とか「G.F.版」って何でしょう。さっぱりわかりません。右のやつの上に貼られている値札みたいなものは「停20」とありますが、これも謎なんですよねー。謎だらけ。

唯一時期が明示してあるのが、この松江大橋竣工記念絵葉書。現在の17代目松江大橋が架けられた時に発行されたんですね。特徴的な欄干がシンプルなデザインになっていて、これも好きな絵柄。もうすぐ18代目に架け替えられる予定なので、この欄干も見納めですね。松江にゆかりのある小泉八雲(ラフカディオ=ハーン)の記念絵葉書もあったようです。これは八雲が選んだ小泉家の家紋なんですね。こんな記事を見つけました。

鷺と小泉八雲、なかなか面白い因縁があるんですね。

まだまだあるのですが、最後に僕が一番気に入っているこの2点を紹介して終わります。まず左のやつ。どういうコンセプトのものか解らないですが、夜の橋の上で、なにやら水兵さんぽいシルエットの帽子をかぶった人たちが欄干にもたれている様子。川面には月の明かりが落ちて揺らめいています。「伸び行く松江」というその一言が、ただの観光絵葉書とは違うなにかを感じさせて仕方がないのです。これを見て、こういう絵、描きたいなーと思ったんですよね。いいと思いませんか?

◉描き版の「ヤレ」の魅力

こういう昭和レトロな印刷物、観光絵葉書以外にもメンコの絵柄とかにも同じように惹かれるものがあって、それは何故かを突き詰めると、どうもあの微妙な「版ズレ」に味わい深いものを感じていると確信しました。当時の印刷技法に「描き版」と呼ばれる、原画の上にセルロイドを敷いて、上から職人さんがなぞり描きをして版を作る方法があったそうですが、これ丁寧に作業しないと印刷する際に、各色の版が微妙にズレてしまうわけです。そのズレのことを「ヤレ」とも言っていたそうで、僕はどうもこの「ヤレ」にそこはかとない魅力を感じているようなのでした。

【スピンオフ】幻の「神国大博覧会」とは?

で、左のやつは「水郷の松江」のタイトルに似つかない、安来節のドジョウ掬いの格好の女性がなかなか面白いなと思って見てたんですが、下の方に書かれている「神国大博覧会」という文字に気付きました。

「なにそれ!?」うちの地元でそんなのやってたの?

というわけで急遽ググってみたらいろいろ情報が出てきたんで、経緯も含めてこちらにまとめておきます。ここからはもうオマケ的な内容ですw

二 神国大博覧会と支那事変博覧会

「神国大博覧会」開催計画の発表

1936年(昭和11)7月25日の「松江市公報」(以下、『公報』)号外に、きたる1938年4月より、城山公園を第一会場、それと大橋川を隔てた白潟埋立地を第二会場として、「挙県一致の支援の下」に一大イベントを開催することが石倉俊寛市長の名前で発表された。イベントの名称は「神国大博覧会」(以下、神国博)という。

その『公報』号外に掲載された趣意書(史・近現代Ⅱ第三章38)によれば、国内外の多事多端の「非常時局」 を乗り切るためには、日本精神を発揚し、国を挙げて国防と国勢を進展させる必要がある。その際に「神国出雲の中央」に位置する松江は、このような課題に取り組む上で、誠に格好の地理的環境に恵まれている。たとえば、出雲は記紀神話における「日本文化発祥の霊地」であり、隠岐島は「建武中興の聖地」である。松江は、これらの地域を背景に持つと同時に、水陸空兼備の交通の要所でもあり、風光明媚な宍道湖を擁する水都でもある。以上のように恵まれた環境に置かれた松江で、市制施行50周年と陰陽連絡鉄道全通を記念して市内外の物産展示場と観光施設を開設し、「島根県を天下に紹介」するとともに国防と国勢の進展に貢献したいというのが、「公報」に記された神国博開催の趣旨であった。

松江城や現在の県庁周辺が会場予定地だったんですね。サーカスとかも予定されてたとか

なんだか凄いコンセプトの博覧会です。翌年、昭和12年の夏には準備完了というところまで進んでいたこの博覧会がなぜ幻となったのか、その理由については、なんとあの『ムー』のWEBサイトにも採り上げられていたので、そちらから引用しておきます。

まさにその昭和12年夏、盧溝橋事件が勃発。時局のあおりを食う形で神国大博覧会の開催は1年延期と決まり、計画していた内容も産業観光主体から国防へと大幅に改変されることになる。しかし、戦争に終結のきざしはみえない。みえないどころか日中戦争は「泥沼」といわれたように日を経るごとに出口の見出せない状況になり、結局昭和13年7月、万博延期が決まったのと同じタイミングで神国大博覧会も中止を余儀なくされてしまったのである。

下のサイトに紹介されてる博覧会のポスターがやばいです!(サムネでも見えていますが)これ、欲しい!(笑)

調べながら書いているので、まさかの展開になってしまいましたが、この博覧会の記念絵葉書のパッケージ表紙があのドジョウ掬い女子で良かったんでしょうか??と心配になりますが、開催されなかった博覧会の絵葉書という意味ではなかなかレアなMONOになったんじゃないでしょうか。とはいえ、僕が持ってるのはパッケージだけですけど。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?