筒井康隆先生の「手塚賞」の審査

謝罪

このnoteでは「ご質問・ご要望」を受け付けているのですが、なかなかご返事ができていなくて、本当に申し訳ございません。

それで、長期間ご返事できていないご質問があるところ、ご回答の順番が前後してしまって、大変恐れ入ります。

月末が迫っている都合などで、本日は、比較的書きやすいものについて、ご返事させていただきたく存じます。

本日のお題

次のようなご質問をいただいております。(ありがとうございます)

新保勝実先生の記事にて、筒井先生の手塚賞選評に「統一がかける点があるが、新人でこれだけこなせれば、りっぱというべきだろう」と書かれていたとありましたが、記事内容を見るに「統一が欠ける」という短所が、長期にわたり新保先生の作品に残留しているように感じました(新保先生の作品は未読なので、勘違いであれば申し訳ありません)。

そして気になったのは、「筒井先生は漫画の評価において慧眼を持っていたのか」ということでした。

そこで、筒井先生が手塚賞で他にどのような選評を出していたのかを聞きたいと考えました。

なお、私が知りたいポイントは上記の通り「慧眼を持っていたのか」というものですが、記事執筆で使い物にならないのであれば無視してもらって構いません。

ご期待に添えられるかは怪しいのですが、以下、私に書ける範囲のご返事をさせていただきます。

基本的な情報みたいなやつ

手塚賞は、『週刊少年ジャンプ』の新人漫画賞です。

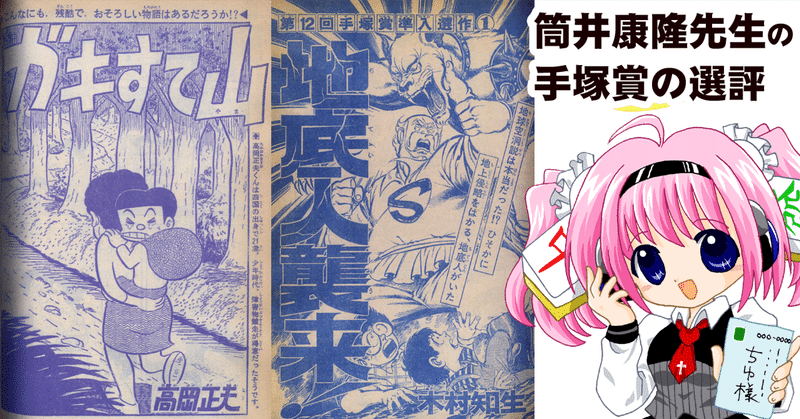

『ジャンプ』誌上で、こんな感じに募集されていて……。

『ジャンプ』の新人賞は、「権威がある半年に一度の賞」(手塚賞や赤塚賞)と、「結果が出るのが早い月例賞」(ホップ☆ステップ賞やJUMP新世界漫画賞)の組み合わせ。

手塚賞が始まった頃は、「手塚賞」と「月例ヤングジャンプ賞」でした。

この手塚賞が、1971年から現在まで続いており……。

筒井康隆先生は、第1回~第29回(1971年~1985年)の審査委員を務めました。

余談(手塚治虫文化賞のこと)

手塚賞が始まる以前は、ジャンプの新人賞は「新人漫画賞」と「月例ヤングジャンプ賞」でした。

(少年漫画誌では初の新人漫画賞だったこともあって、当初は単に「新人漫画賞」という名前だったものが、「手塚賞」に発展しました)

後藤編集長の『「少年ジャンプ」黄金のキセキ』によると、90年代になって、手塚プロダクションから、手塚賞という名義の返還を求められたことがあるそうです。

「あの賞は手塚治虫と長野規さんの友情から生まれたものであるが、ふたりとも故人になっている。朝日新聞社主催で手塚治虫の名前を冠した漫画賞ができるので、そちらに使いたい」

という話で、結局、朝日新聞のものは新人賞ではない(前年発行の単行本から選ぶ)ので共存可能ということで、「手塚賞」はそのままに、朝日新聞のは「手塚治虫文化賞」となりました。

(この辺ちょっと分かりづらくて、「手塚賞」と「手塚治虫文化賞」の違いをちゃんと説明できる人って、そんなにいない気がします)

筒井先生の特技は漫画をかくこと

筒井康隆先生は、子供の頃から『フクちゃん』や『のらくろ』が好きで、『漫画少年』に投稿するなど、ご自身でも漫画を描いておられます。

筒井康隆先生曰く、

「眉村(卓)も小松(左京)も、漫画を描くのはとてもうまくてね。当時梅田新道のひと筋西に『アポロ』という喫茶店があって、三人で漫画を描いては、よく時間をつぶしてたなあ……」

ということでした。(その空間スゴすぎる…)

筒井康隆先生の選評

それでは、『週刊少年ジャンプ』の手塚賞結果発表ページに載った範囲で、筒井康隆先生の選評を見ていきたいと思います。

※以下、まとまりもなく、ダラダラと長い記事になってしまいます。申し訳ございません。

第1回

「ぼくは、絵はシロウトなので、みんな、うまくみえました。異色だったのは、古家くんの『いーじーらいだー』でした」

古家嗣治さんの『いーじーらいだー』は佳作(賞金5万円)だったのですが、たぶん未掲載で、詳細は不明です。

(「異色だった」というのは、この場合は褒め言葉なのでしょうか?)

「ぼくは絵はシロウト」みたいなコメントは、この1回目だけなのですが、今後も作家として評価をしていくという姿勢を最初に宣言なさったのかな……と思います。

第2回(『ガキすて山』)

「高岡くんの『ガキすて山』がもっともおもしろいと思ったんだけど、なんかシリキレトンボという感じだったのが、残念。

斉藤くんの『聖なるものども』は、素材のよさが、いかしきれていなかった。今回も、入選はなしとしたい」

第2回では、『ぼっけもん』のいわしげ孝先生なども佳作に入っているのですが、筒井康隆先生が注目したのは『ガキすて山』でした。

(雑誌掲載時のアオリでは「高岡正夫くんは四国の出身で21歳。少年時代、障害物競走が得意だった」という、死ぬほど無駄な情報が得られます)

『ガキすて山』は、「十歳になったガキは みんな 山にすてられるのです」という町の話。

てな感じで、主人公の子供が山にすてられるまでの過程や悲しみを丁寧に描いたあと、

ラスト2ページで、「山にすてられた子供たちは、意外と楽しく元気に暮らしていたのだった」というオチがついて終わります。

個人的にはそんなに嫌いじゃないのですけど、筒井康隆先生の目から見れば、このアイデアでは物足りないのかも知れません。

(結局、高岡先生はジャンプでは成功しなかったのですが、のちに『コウフンしてよ!? 江川君』などのオッサン向け野球4コマを描いたり、『まんがライフ』系で育児4コマを描いたりしました)

第3回(中本繁先生)

「中本くん『ガラガラウマウマ』には、なんといっても、新鮮な個性がある。それに、内容も、特に会社でのシーンなど、モンクなしにおもしろい。入選に推します。

斉藤くんの『めかばわーるど』もたのしく読めました」

と、第3回では、中本繁先生の『ガラガラウマウマ』を非常に高く評価していました。

中本繁先生は、この半年ほど後、『週刊少年ジャンプ』1973年2号~36号に『ドリーム仮面』という漫画を連載。一部でカルト的な人気があります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?