オンボーディングは採用選考からはじまっている。TimeTreeのメンター制度とは

転職する際、次の会社で気になることはなんですか? 待遇、働き方、カルチャー、いろいろな観点があると思うのですが、最近だと「オンボーディング施策」は気になるところではないでしょうか。

どんな優秀な方でも、なんの手助けなく組織に馴染めるわけではない。TimeTreeでもその意識のもと、様々なオンボーディング施策を行っています。

この記事では、数あるTimeTreeオンボーディング施策の中でも代表的な「メンター制度」について、実際にその制度を受けたわたくし採用広報担当・Cap(キャップ)がその実態をお伝えできればと思います。

TimeTreeのメンターとメンティーの空気感を感じてほしいと考えたので、本記事ではメンター2人へのインタビューを行い、その様子を記事にしています。メンティーとメンター2人、計3名での雑談会は、なんだか三者面談のようでした。

まずは登場人物をご紹介。

メンターその①:Windy(ウィンディー)。最高人事責任者。ゲームセンターオタク。

メンターその②:Steve(スティーブ)。ディレクター兼エディター。夏は短パン。

メンティー:Cap(キャップ)。採用と採用広報。『スプラトゥーン』で負けるとイライラする。

受け継がれるメンターの意思

Cap:やって参りましたね。この時間が。早速なんですがWindy、メンター制度が導入された背景を教えてもらえますか?

Windy:実はこの制度、私が入社する前からあった制度なんです。社内メンバーがTimeTreeの前職で体験した類似の制度を参考に、TimeTree流にアレンジしたものが「メンター制度」です。

Cap:Windyが入社する前からあったんですね。Steveが入社したとき、すでにメンター制度はあったんですか?

Steve:わたしは2020年入社なんですが、その時にはありましたね。メンターによってけっこうスタイルが違うんですけど、わたしのチームメンターはやり方が独特だったのを覚えています。Slackのtimes(分報)に「SteveがTimeTreeに慣れるまでの100日間」みたいなものを毎日投稿してくれましたね。

Cap:不幸な結末を迎えそうなタイトルですね。

Steve:そうそう。ワニね。100日間連続で自分のtimesに「今日のSteve」みたいなのを書いてて。

Cap:えーすごい。熱心な方だ。Steveはそれをどう感じてたんですか?

Steve:いや、実はあんまり見てなくて。

一同 :(笑)

Steve:でも、いろんな人に知ってもらう機会になったからいいかな。

Cap:たしかに。そうやってSlackで投稿してもらうことが自己紹介になりますもんね。

Steve:そうですね。その経験があったからCapのことをSlackで投稿していたのかもしれません。

Cap:ちょっと先走ってしまいましたが、メンター制度の概要をWindyにお伺いしたいです。

Windy:よっしゃ。こういうの、いいっすよね。

Steve:なにがいいんですか(笑)。

Windy:自分が一から作ってないものを自分の手柄のように話せるっていうのが。この資料も、私が作ったぐちゃぐちゃなものを人事の中でも労務側のメンバーがきれいにしてくれてて、もはやそのメンバーの資料なのに私がすべて話すっていう。Capの手柄もいずれ私のものに……(笑)。

Steve:戦国武将とかだったら優秀な武将ですね。

Cap:いずれすべてを失う武将。

Windy:明智光秀みたいに三日天下になっちゃったり。やめてよ。

Cap:こっちのセリフですよ。Windyがちゃんとやってるのは知ってますから。それではメンター制度の説明をどうぞ。

TimeTreeのメンター制度とは

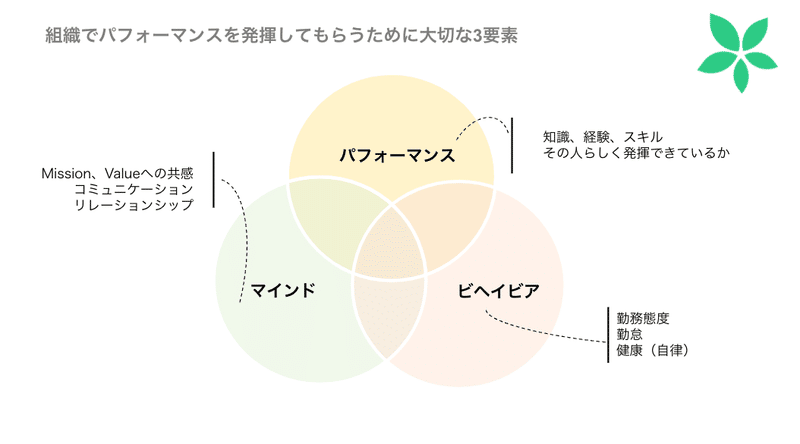

Windy:まず目的としては、ご入社いただいた方がその人らしく、最大限にパフォーマンスを発揮しやすい環境つくること。そのための制度です。

Windy:どれだけ詳細に規程などを資料化しても、どこまで自分で決めてよくて、どこからが承認を得なきゃいけなくて、Slackのどこで何を聞けばいいかわからないとか、そういうのが出てくるじゃないですか。それって実は大きな不安だと思うんです。

Cap:それは本当にそうですね。

Windy:メンターがいることで、そういった不安が早く解消してくれたらなと。その辺が安心してできるようになれば、その人らしさが出しやすくなって、強みを発揮しやすくなると思ってるんです。

一方で、メンターにも負荷はかかると思うんですね。その負担軽減のためにメンターは2人体制にしています。これがまじめな概要ですね。

Cap:チームメンターが日々の業務をともにする人で、チーム外メンターは業務はともにせず、俯瞰した立場でサポートする人、という認識であってますか?

Windy:その通りです。それぞれ違う立場と違う視点から多面的なサポートをしてもらっています。

Windy:メンターの負担を減らすために2人体制にしたのですが、やっていくと思いもよらぬ効果もありました。チームメンターを多く担当してくれているメンバーがいて、そのメンバーがチーム外メンターになった際「こういう接し方もあるんだ!」と新しい発見があったみたいなんですよ。

そのメンバーの接し方は、1個ずつToDoをメンティーとやっていくやり方で、チーム外メンターになった時のチームメンターはそれよりもざっくり依頼するというか、「こういう目的の施策でこういうプロセスでやってみてください」みたいなコミュニケーションだったらしく、そのコミュニケーションが勉強になったらしいんです。

Cap:メンター同士で刺激を与えあう効果もあったんですね。メンターの選定はどのように行われているんですか?

Windy:チームメンターは選考で入社者とかかわってきた人に依頼する事が多いです。面談や面接に参加してくれたメンバーですね。面接でお伺いした入社者のやりたいことや強みなどをいちばん理解しているので、メンターとして最適なんです。基本的には所属チームの中から選出されます。

チーム外メンターは、まったく無関係の人を選んでいるかというとそうではなく、業務を行う上で関係性があった方が良さそうなメンバーに依頼することが多いです。たとえばCapだと採用以外にも採用広報をやってもらう想定だったので、ブランドコミュニケーションで情報発信を行っているSteveに担当してもらうとスムーズに馴染んでくれそうだな、とか。

Cap:なるほど。入社前から入社者のことをしっかり考えているんですね。

Windy:めちゃくちゃ考えてるんですよ。

Cap:じゃあ僕のことも入社前にしっかり考えてくれてたんですね。

Windy:どうすか、Steve先生。

Steve:僕は選ばれた側なんでそこの議論は知りませんが、がんばらなきゃなと思いました。Capとは採用広報で協力しあう関係であることがわかってましたし、Capに120%バリューを発揮してもらうことが自分のためでもあり、チームやひいては会社のためにもなると考えていたからです。

Cap:急にちゃんとした話をし出しましたね。

Steve:いつものことです。

オンボーディングは選考からはじまっている

Cap:Steveはチーム外メンターに任命されてどんな気持ちだったんですか?

Steve:実はCapが内定する前から、つまり選考中からCapのこと──松永さんのことはWindyから聞いてたんですよ。

Cap:急に本名を出すのやめてもらっていいですか。

Steve:当時そう呼んでいたので(笑)。人事枠での採用なんだけど、僕がやっている採用広報の役割も担ってくれるかもしれない良い感じの候補者の方がいると。たしか残業してた夜でしたよね?

Windy:ですです。オフィスでしたね。もちろんレジュメとかは共有してませんよ。口頭でCap……松永さんのことを説明して、人事と編集を経験してきた希少な人が選考を受けてくれていると。もしご縁があったら、Steveにチーム外メンターをお願いできないかとかなり早い段階で相談しましたね。

Cap:かなり早い段階でメンターの想定をされてたんですね。本名で呼ぶのやめてもらって良いですか?

Windy:私はずっと人事畑出身なので、人事領域のチームメンターしかできないと思ったんです。だから、まつ……Capが採用広報の役割を担ってくれるとなった時に、チーム外メンターとして適切な相談相手がいた方がいいだろうと。なのでけっこう選考段階からSteveの顔はちらついてました(笑)。

Steve:手前味噌になっちゃいますが、こういうところがTimeTreeの良さですよね。一般的に、新入社員の情報ってマネージャーとか一部の人しか知らないじゃないですか。そのほか多くの社員は入社してから「はじめまして」とそこからのスタートになる。

TimeTreeはそうじゃなくて、『メンター事前MTG』という会があって、そこでメンティーとなる人のスキルセットや経験・経歴とかを伝えてもらえる。そういった情報共有がなされて、入社前から丁寧にオンボーディングプロセスが作られている印象があります。ここ記事用ね。

Cap:いいですよ(笑)。わざわざ言わなくても。

Steve:(笑)。僕は前職が入社初日に「よーいスタート!」みたいな会社だったから良い意味でのギャップがあります。

Cap:たしかにTimeTreeの面接って、その人が所属するであろうチームメンバーが面接官として参加するので、もうそこからオンボーディングがはじまってる印象がありますね。そういった意味でTimeTreeのオンボーディングは選考からすでにはじまってるのかもしれない。

メンタースタイルは2種類にわけられる

Cap:さきほどSteveから『メンター事前MTG』の話がありましたが、それはどういう会なのでしょうか?

Windy:人事とメンターで行う会で、人事からメンター制度とはどういう意図でやっていて、メンターに期待することはなにかをまず説明します。そしてメンティーの情報、たとえば前職どういうことをされてたとか、こういう期待役割でオファーをしているとか、メンターとして知っておいた方が良いであろう情報を案内しています。もちろん、必要のない個人情報は伝えません。

それと、メンター同士の顔合わせの場でもあるので、今後どうやってメンティーに関わるか、どうサポートできそうか、みたいな相談をメンター同士でしてもらってますね。

Cap:『メンター事前MTG』ではメンターの方々にメンターとしての行動指針というか、規範的なコミュニケーションみたいなものはお伝えするんですか?

Windy:そういうのは実はありません。思想をお伝えしたうえで、やり方はお任せしています。でも、ざっくり分けると2つのコミュニケーションスタイルがあることがわかってきていますね。

Cap:へえ〜。

Windy:ひとつは社内のいろんな人とつなげるスタイル。チーム内外問わず雑談会やランチ会を開催してくれたりしています。もうひとつは、ほかの人を呼んでくるわけじゃなくて、メンターとメンティーで定期的に集まり、その中でじっくりコミュニケーションをとるスタイルです。

Cap:なるほど。それでいうとSteveは前者よりで、Windyは後者よりだったかもしれません。Steveは入社日にランチ会を開いてくれましたよね。あれめっちゃありがたかったです。

Windy:あのランチ会を開催できるのはSteveしかいないと思う。

Steve:当然のことです。

Cap:(笑)。ふたりは僕を迎え入れるにあたって準備したこととかあったりしますか?

Windy:受け入れるために準備をしたことは、私はチームメンターなので業務整理ですかね。採用の仕事は当時わたしともうひとりのメンバーでやってて、バディ感というか阿吽の呼吸でやってたので、そこに入るCapが混乱しないようめっちゃ気をつかいました。Capから見たら「全然できてねえじゃねえか!」って思うかもしれないですけど(笑)。

Cap:思ってないですよ(笑)。受け入れる側も準備が大変ですよね。

Windy:特にCapの場合、引き継ぎもあったんですが、これまでわれわれがずっとやりたいけどできてなかった採用広報の仕事を一から作ってもらう必要があったので、余計に気をつかった部分があります。

Cap:なんか申しわけねえ……。Steveはチーム外メンターとして準備したことはありますか?

Steve:まずはCapの情報をググりました。そしたら前職でのインタビュー記事があって、それを読んでイメトレしましたね。やったことはそれだけです。

Cap:イメトレ?

Steve:どんなキャラでいこうかなとか。おじさん同士のコミュニケーション、どうやっていこうかなと。自分なりに考えてました。

新入社員はなにが不安なんだろう?

Cap:メンターとして心がけていたことはありますか?

Steve:なるべくふざけようと思ってました。

Cap:(笑)。

Steve:あとは先ほども話しましたが、TimeTreeはSlackコミュニケーションが中心で重要なので、Capっていう名前とかアイコンがSlack上で流通するよう心がけてました。Capの投稿に絵文字を押したりとか、たくさんのメンバーがいるチャンネルにCapについての投稿をするとか。そういう感じですね。

Windy:本人の前で話すの恥ずかしいですね(笑)。わたしは会社についての情報を全部集めて渡そうと心がけてました。会社として目指すべき方向性やそのスケジュールといった大きなものや、業務に直接関係ないかもしれないけれど、この辺知っとくとよさそうみたいな小さな情報まで幅広く。たとえば「このメンバーは金曜日飲みに行くのでその時間に面接は組みにくい」みたいな細かい情報も(笑)。

Cap:暗黙のルールですね(笑)。大切大切。

Steve:逆に、メンティー側からするとどういう手助けあるといいんですか?

Cap:たしかにその視点は大切ですね。前提として、その人の気質にもよるとは思いつつ、共通する部分でいうと新入社員は「早くなじめるかな?」とか「早く役に立たねば」と考えてると思うんですよね。だからちょっと焦ったり不安になってる部分があると思うんです。

Steve:わかるわかる。

Cap:めちゃくちゃ強メンタルの人だとそんな不安もないかもですが(笑)。僕はノーマルメンタルなのでやっぱりどこか不安で、だからSteveのふざけてくれるコミュニケーションもすごいありがたかったですし、暗黙知ふくめ情報をたくさん知っておきたいタイプなので、Windyの姿勢もありがたかったですよ。

Windy:ありがてえ。あともう一個、先ほど話した内容と重複する部分ではありますが、業務においてどこまで自分が決めていいかとか、どこから誰に確認とらなきゃいけないか、そういったところでCapが迷わないよう一番気をつけたかもしれません。

Steve:わかるわかる。

Cap:そこは本当に助かりましたね。TimeTreeはNotionにあらゆる情報が集約されているので、例えば稟議の上げ方とかフローとかもそこにあるんですが、けどなんというか手ざわり感が欲しいじゃないですか(笑)。

Windy:手ざわり感、欲しいっすよね。

Steve:イキフンね、イキフン。

Cap:会社によって明文化されていない文化とも言えるような違いがあって。

Steve:そういう暗黙知というか、そこら辺をメンターが補強をしてあげてるんですよね、きっと。

Windy:そうだと思いますね。

メンターだって不安だもの

Cap:実際メンターをやってみてどうでした?

Windy:これはCap相手にすごく言いづらいですけど、Capが働きにくくないかと毎日心配です(笑)。

Cap:大丈夫ですよ(笑)。

Windy:「大丈夫ですよ」って言わせてるんじゃないかと……。メンターも不安だなって思いました。

Cap:それはおもしろい気づきですね。メンターも不安。

Windy:横で働く大切な同僚じゃないですか。だから苦労してないかなとか、悩んでないかなとか、全部言えてるかなとか、めっちゃ心配ですね。

Cap:心配しすぎ(笑)。Steveはどうですか?

Steve:改めてすごくむずかしい役割だなと感じました。TimeTreeは経験者採用しかやってないので、入社する人はみんなスキルや戦闘力が高いじゃないですか。そんな人たちに「メンタリングとは?」みたいになっちゃうんですよね。

どういう温度感で接して、どういう助け舟を出せばいいのかがむずかしい。まったくの未経験者だと逆に楽だと思うんですけど。経験を積まれてきた方々なので、難易度が高くてテクニックの必要な役割だなと思いました。

Cap:たしかに。人によって適切な関与度も違えば関与態度も違うだろうし、その辺を日々のコミュニケーションを通してくみ取りながら微調整していくっていう、かなり高度な対人スキルが求められるのかもしれないですね。本当におつかれさまでした(笑)。

一同:(笑)。

Steve:そういう意味では、Capはなにも大変ではなかった。

Windy:それはそう。

Steve:だってCapは放牧で育った人材じゃないですか。僕もそうなんですけど。野に放たれて勝手に育ってきた人だから、こちらの苦労はないですよ。

Cap:「この人はほっといてものびのびやる人間だ」と日々のコミュニケーションで把握して、そういうふうに接し方を変化させたということですね。

Steve:あ、いい感じに締めようとしてる。

Cap:いいですよ察しなくて。では最後に、旅立つメンティーになにか一言ありますか?

Steve:逆評価が欲しいな。

Cap:ぼくからふたりへの評価ってことですか?

Steve:ですです。

Windy:いいですね。いや、でも怖いな〜。

Cap:じゃあ、コーンフレークの栄養レーダーチャートみたいなやつで評価しときますよ。

Steve:いいですね。親切度2、ふざけ度3とか。

Cap:やっておきますね。お楽しみに! 時間がきたのでここまでとさせていただきます。本日はありがとうございました!

Steve&Windy:ありがとうございました!

TimeTreeでは新しい仲間を募集しています!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?