「Folklore」は果たして何位? 全オリジナル・アルバム From ワースト To ベスト(第28回) テイラー・スウィフト

どうも。

では、約束していたこれ行きましょう。

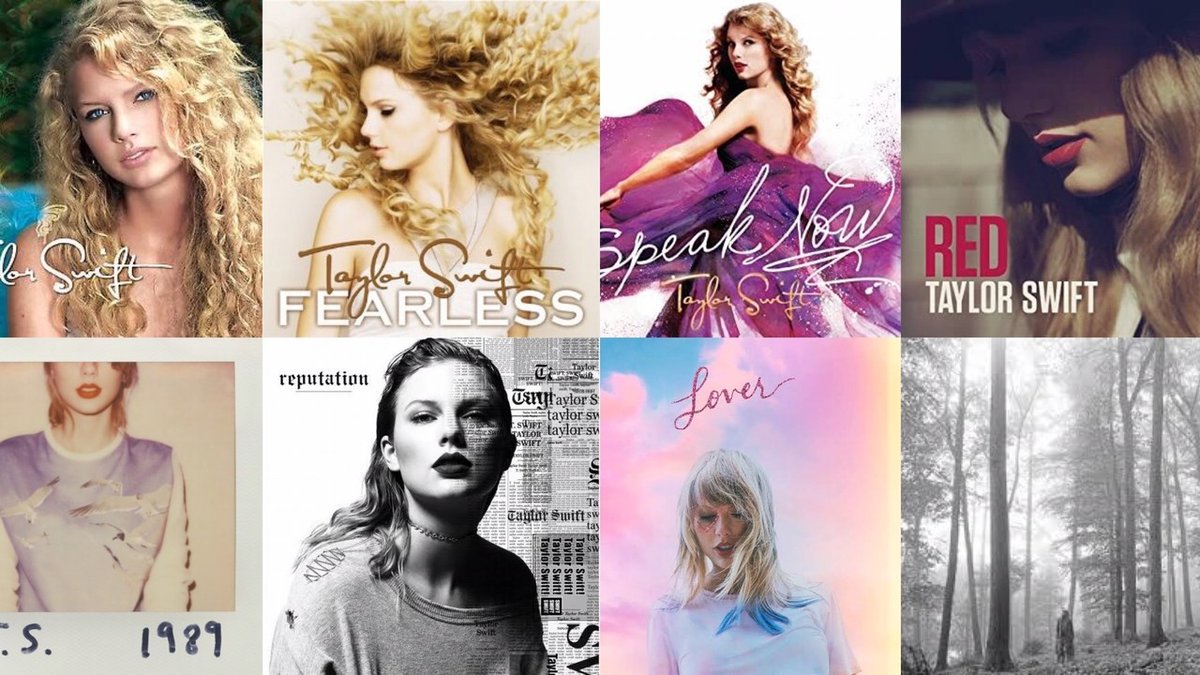

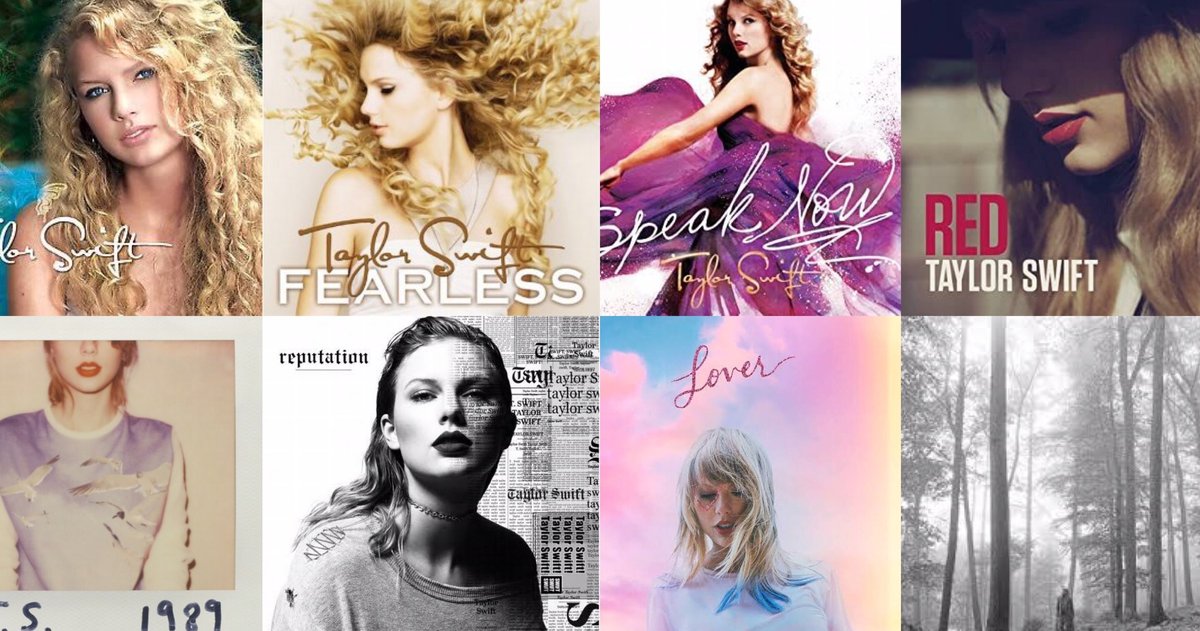

はい。FromワーストToベスト。今回は新作「Folklore」をリリースしたばかりのテイラー・スウィフトです。前々から、彼女とリアーナは早くやってみたいと思っていたので楽しみだったんですが、今回、すごく最高のタイミングでこの企画ができて嬉しいと思っているところです。

では、これまでのキャリアで出した8枚のアルバム。僕はどんなふうにランク付けしたでしょうか。さっそくワーストの8位から行きたいと思います。

8. Reputation (2017 US#1 UK#1)

ワースト8位は前々作ですね。2017年の「Reputation」。これはなあ〜、聴いていてかなり苦痛を感じるアルバムでした。いくら彼女がポップ寄りにシフトしたからって、フューチャーをフィーチャリングしてのトラップでラップする姿なんて、テイテイに期待なんてしませんよ(笑)。なんかすっかり両分違いのところに来てしまったというか。別にラップなんてしなくていいし。ついでに言うならステージで踊らなくてもいい。あくまでギター持って、誠実な歌、歌ってほしいんですよ。それこそが彼女の良さであり、それでコアな部分のファン、築いてきたんだから。ドキュメンタリー「Miss Americana」見る限りでは、彼女のスタッフはカントリー時代からの人っぽそうだったし、大レーベルのユニバーサルも「ポップで大ヒットさせたい」といったら、やっぱりマックス・マーティン系の人脈あてがいますよね。与えられていた環境で努力して頑張っていたんでしょうけど、これでは古くからのファン、逃げるだけだったと思います。

幸い、グラミー賞で主要部門に何もノミネートされなかったことで本人が落胆して我に返りそうになった姿が描かれていたのが救いでしたね。あと、メディアからの反動的バッシングがきつくなっていた時期ゆえに対マスコミでギスギスした感じのリリックが目立つにも苦しいなと。晩年のマイケル・ジャクソンみたくなる可能性あったんだなと思わされる1枚です。

7. 1989 (2014 US#1 UK#1)

続いてワースト2が、ワーストの前作「1989」ですね。これもなあ〜。こっちはまだ、少なくともラップはしてないので(笑)、テイラーだと意識せず、「とあるポップ・セレブの音楽」として受け流せばレベルは悪くはないとは思うんですけど、だけどこれも、他の誰でも換えが効くタイプのサウンドではあるし、「テイラーじゃなくちゃできない」というたぐいの音楽では全くもってない。僕はそこのところがこの当時、非常に歯がゆかったですね。ただ、テイラー自身が器用に「Shake It Off」やら「Bad Blood」みたいな大衆ポップに対応できたことには非凡な才能は感じさせるし、ここから後に大出世するジャック・アントノフを不可欠なプロデュース・パートナーとして抱えることが出来ていたのは救いでしたね。

ただ、このアルバムが絶賛されすぎたこと、グラミーで、しかもこともあろうにケンドリック・ラマーの金字塔的大傑作「To Pimp A Buttefly」にまで勝ってグラミーの最優秀アルバムまで受賞してしまったことが、ドキュメンタリー見るに彼女自身にも驚きだったし、その次のアルバムで道を誤らせることにもつながったと思います。あと、サウンドがこうなってしまったことでメディアの彼女の音楽に対する注目点も「歌詞の中でのロマンスの真相」とか、そんなことばかりに注目が集まるようになったことは否めないですね。

6. Speak Now (2010 US#1 UK#6)

6位は、5位と迷いましたが、サード・アルバムの「Speak Now」を。これ、実は、アメリカのスウィフティーズ、このアルバムが一番好きって言う人、少なくないんですよ。僕自身もそういう人と会話のやるとりしたことあるからわかります。その人たちの言葉を借りるに、やはり、このアルバムには、彼女のカントリー・ルーツとしての輝きがしっかりあるし、同時に、それまでのどことなくフェアリーテールを夢見るティーンの女の子から脱皮して大人の女性へと成長したことがリリックやサウンドで見てとれるからかなとは思います。

でもなあ。このアルバム、僕はサウンドが好きじゃないんですよね。なんか、「ポップ・カントリーのアリーナ・ロック化」みたいな、大味のテイストが目立つというか。後年、これを聞き返したとき、「カントリーの世界にい続けたところで、デビューから手がけているネイザン・チャップマンのプロデュースだとこのアリーナ・ロックみたいな路線が関の山だろうし、カントリー業界内の他のプロデューサーが手がけたところで50歩100歩だったろうなと。その意味でこのアルバム、テイラーが大人へと成長したアルバムであると同時に、21歳にして、カントリーの世界にい続けることに強い限界を感じさせるアルバムでもありました。

5. Lover (2019 US#1 UK#1)

そして5位が前作「Lover」です。このアルバム、思うところがあったか、前2作でのマックス・マーティン系の、アーティフィシャル・テイストのソングライティング・チームをバッサリ切って、アントノフと、ドキュメンタリーにもちょこっと出てくる、Lordeのファースト・アルバム手がけたジョエル・リトルのプロデュースになってます。この人選からして、ようやっとテイラーも、その5年くらい前から友達だったLordeやHAIMみたいなインディ・ポップ・テイストのスタッフと制作できるようになりました。その成果もあって、「原点回帰」とも呼ばれたアコースティック・ラヴ・バラードのタイトル曲のような、会心作とも言える曲もあることもたしかです。

ただ、パニック・アット・ザ・ディスコとのデュエットになった「Me!」みたいに、前2作でクセになってしまった下世話なポップ・テイストが抜けない曲も目立ってしまい、せっかくのプロデューサー選択が活かされない様子も随所で見られたのもたしかです。せっかく「Me!」「You Need To Calm Down」と、親LGBTを訴える、その少し前まで政治的発言も避けてきたところからするとずいぶん大胆になったことを感じさせるリリックもあったのに、安っぽい曲調が邪魔してましたね。あと、アントノフにもまだ遠慮があったというか、彼がセイント・ヴィンセントやLorde、ラナ・デル・レイを手がけているときほど”本気度”を見せず、ポップ・クイーンに対してどこか手加減してるような感じも、最新作と比べるとどうしても感じますね。

4. Taylor Swift (2006 US#6 UK#81)

2006年に発表したデビュー作が4位です。これは日本デビューの前だし、くくりが「カントリー」ということに完全になっていたからあたかも「前史」であるかのような解釈をしている人もいるんですけど、実はこのアルバムをどう評価してるかでテイラーへの評価が大きく変わるくらい重要なアルバムだと僕は見ています。これ実は、ロッキン・カントリーの作品としてはかなりレベル高い作品なんですよ。歴代の彼女の作品の中で実はもっともロック色の濃い作品で、今はミランダ・ランバートがその路線の女王ですけど、ミランダさえ全く出世していなかった頃にそういう作品を17歳の若さで作ってたんですよね。当時の世の情況から考えて、制作側、若干アヴリル・ラヴィーン意識したようなとこがあったかもしれません。それでいてバンジョーとフィドルもたっぷり鳴らしててアイデンティティまでしっかりしてて。これ、もう少し知られるべき作品だと思います。

そして、ソングライターとして既に秀逸ですね。「彼氏とのデートでかかるティム・マグロー」と男性カントリー屈指の人気スターの名前曲名にするところは僕らの感覚ではちょっと共感しずらくはあるんですけど、そういうストーリーが17で作れているところとか、「ギターの上に涙が伝う(Teardrops On My Guitar)」なんて視覚を伴った洒落た表現もできるし、くわえて、その当時のクロスオーヴァー・ヒットさえ狙えた「Our Song」みたいな曲をハイスクールの文化祭用にサラッと作れていた事実とか。「かわいらしいからクロスオーヴァー」じゃなくて、その年にしてカントリーの枠では収まらない大物だったんですよね。

3. Fearless (2008 US#1 UK#5)

そのデビュー作を受け、カントリーの枠を超えさせるべくして出した大出世セカンド・アルバム「Fearless」が3位です。これに関しての思い出は2009年3月、ニューヨークに行った際、空港で最初に聴いた曲が「Love Story」で「ああ、本当にブームなんだなあ」と思わされましたね。まだ日本デビュースル前の話でしたけど。その頃まで「カントリーはアメリカでしかウケない」という定説があったのでどうだろうとは思っていたんですけど、そしたらヨーロッパはおろか、日本でも大ヒットしてしまいましたからね。このときから存在の破格さには驚いていたものです。

それを可能にしたのは、もちろん前作でも発揮された、彼女の早熟すぎる職人的なソングライティング・センスがあったと思うんですけど、日本ならそれで説明がつくとも思うんですが、英語圏であそこまでカリスマになったのは作詞家としての才能に尽きるでしょう。カントリーというのは日本人にはわかりにくいんですけど、元々は「物語を聞かせる音楽」でストーリー性がかなり重要視されるんですけど、テイラーはその美学を、「女の子が寝る前につける秘密の日記」のようなキラキラしたロマンティックなときめきに転化させることで世界中の女の子に共感され、さらにややもすると「保守的」とも見られがちなカントリー女子のファッションや言動を「今どきめずらしい清純な女の子」に見せることにも成功した。今まで”どうやったらカントリーって一般に売れるんだろう”と思われていたことをあっさりと成し遂げてしまった。これは本当に破格の才能だと思うし、「Love Story」「White Horse」はカントリー史に残る卓越したフェアリーテールだし、「You Belong With Me」も世代を超えたハイスクール・アンセムだと今でも思います。

2.Red (2012 US#1 UK#1)

そして、「カントリーからポップへの本格脱皮」をはかった今作が2位ですね。それまでだったらこれが最高傑作だと、いろんなメディアに言われていました。その理由はやっぱり、ここでは彼女のルーツである「カントリー」の生身の良さもしっかりと楽しめる一方で、その枠を破ったポップ化にも成功してるから。このアルバムで上に書いたようなマックス・マーティン一派がソングライティング、プロデュースに参加してるんですけど、ここではまだそれが嫌味にならないくらいに、カントリー路線の曲とまぜて聴いても違和感のない程度で収めているのが好感持てます。

ここでのテイラーは、これまでの「ドリーミーなティーンガール」から一転して、力強いフェミニスティック・アンセムで新局面を迎えています。「We Are Never Ever Getting Back Together」「I Knew You Were Trouble」はタイトルだけ見たらモリッシーの曲名みたいだったりするんですけど、キッパリと男を捨てる歌。いけ好かないヤツをバッサリ断罪するこの2曲で当時、かなり世の共感を得たものでした。これが面白がられ、「歌のモデルは誰?」とメディアの詮索が加熱したり、または「テイラーは自分の曲のためにテスト・デートをしているのでは?」との説まで立ったり。「なんかユーミンの取材力をマックスまで高めた感じだな」と当時思ったものでした。

あと、このアルバムでテイラー、ポップだけでなく、ロック方面への成長も求めていたところありますね。それがエド・シーランやスノウ・パトロールのゲイリー・ライトボディとのデュエットにあらわれてますけど、まだポップな範囲に収まってますけど、この試みを芽として彼女自身がいち音楽リスナーとして芽生えさせようとしていたものがあったんだなと、この共演を聴くに思いますね。

1. Folklore (2020)

そしてそして、1位は「Folklore」ですよ!なんかこれ、日本に特に顕著なんですけど、最新作を最高傑作と呼ぶの、すごく安っぽくて抵抗があるんですけど、そうは思いながらもこれ、どう考えても、もう、これまでが比べ物にならないくらい、圧倒的に傑作です。僕自身でさえ驚きが止まらず、その理由を求めて何度も聴き続けている状態ですから。

正直なこというと、「Red」作った後に、こういう方向に言ってほしかったんですよ。マックス・マーティンのダンス・ポップ路線とか、ましてやヒップホップじゃなくて。そんなことしても似合わないから。せっかく「カントリー」という貴重なバックグラウンドを持って奇跡的な成功を可能にした人なのでルーツ・ミュージックを深めてほしかったんです。だけど、今回のアルバムで彼女はただ単に「原点回帰」しただけでなく、「進化系のルーツ・ミュージック」を新たに作り出すことができた。こうした舵取りって、仮に「Red」を作った後にフォーク、アメリカーナ路線に進んでいたところですぐには出来なかったのでは。そっちに進んでいたとしても、今回の作品のような表現になるには時間がかかったはず。むしろ、エレクトロなポップ方向に寄り道していたからこそ皮肉にも結果的に生み出すことができたものでもあると思います。

でも、だからって、ザ・ナショナルのアーロン・デスナーをメイン・プロデューサーにボニーヴェアとの共演曲込って、そんな、インディ・ロックでずっとやってるアーティストでさえも簡単にも行えない共演を、こんなにあっさりとモノにできるというのは・・。それまでアリーナ向けにウキウキ作るようにしていた曲を、テンションを極限まで下げて、これまでにやったことのないような低い声で、静かな中にエモーションを込めて、語りかけるように紡ぎ出すストーリーテラーになって。曲調にせよ、これまでの彼女からきいたことのなかったような「シューゲイザー?」みたいな曲があったり、歌の中くらいまで言われなきゃ誰の曲かわからない新しいタイプの曲もあったり。でも、それが付け焼き刃でないことを裏付ける、カントリー時代の路線を思い出させるメロディ・ラインをナショナル風にアップデートした曲もあったり。

ただ単にアコースティックな曲調でそれをやるだけでもかなりのインパクトはあったと思うんですけど、アーロンの施す、電気加工したアンビエント・サウンドが、単なるナチュラル志向に収めてなく、2020年代のこれからに向けてモダンな響きにもしてあって。そんなアーロンの作品がある一方で、4曲を担当したジャック・アントノフがテイラーに対して遂に本気出したかのような手加減なしのかなりインディ・ロックっぽいアレンジまで施してもいて。

歌詞の方でも、三角関係を3人の立場から描いた「羅生門」的な手法を今回使ってますね。そこのところはいい意味での下世話さは残しつつもそれまでのようなゴシッピーな浮つきは落ち着き気味に、これまでのロマンティシズムもフェアリーテール的なものから、30代に突入した女性らしい落ち着いた内省性にうまく落とし込んでいるし。あらゆるところで、これまでに見せたことがない、成長した上でないと表現できなかったことが次から次へと繰り出されてるんですよね。「これまでだったら、作りたくても実力が追いつかなかった」のであろう作品を、一気にクリエイティヴィティ高めて吐き出した、いい意味でのケイオスもここには感じられます。

テイラーはこれを「レコード会社にだまって作った」といいますが、もし、レコード会社に伝えてたら「そんな売れそうにないもの作ってどうするんだ」と最悪な場合、反対され、それがかなっても、16曲中12曲をアーロンと作ることなど許されず、もう少しポップなアーティストとくまされてのアルバム作らされた可能性、あったと思います。でも、そこまでしてでもこれ作りたかったのって、コロナウイルスのパンデミックで家にいるとき、テイラーの心の中がかなり内省的な気分になってほとばしってしまった可能性がありますね。ドキュメンタリーでも「みんなが望むような私を、良い子になって作っていた」「私は”なんでもできるんだ(prove myself)”と証明してきた」と言ってたような人ですから、「周囲が望むような私」に反抗して、「これまでと違う私をprove myself」したくなったのかな、と僕は推測してます。

それが結果的に、彼女の出自や早熟すぎた高い才能から考えて、あるリスナー層が「たどり着くべき地点」だと考えていた方向に進んだこともこれ、すごく素敵なことだと思っています。