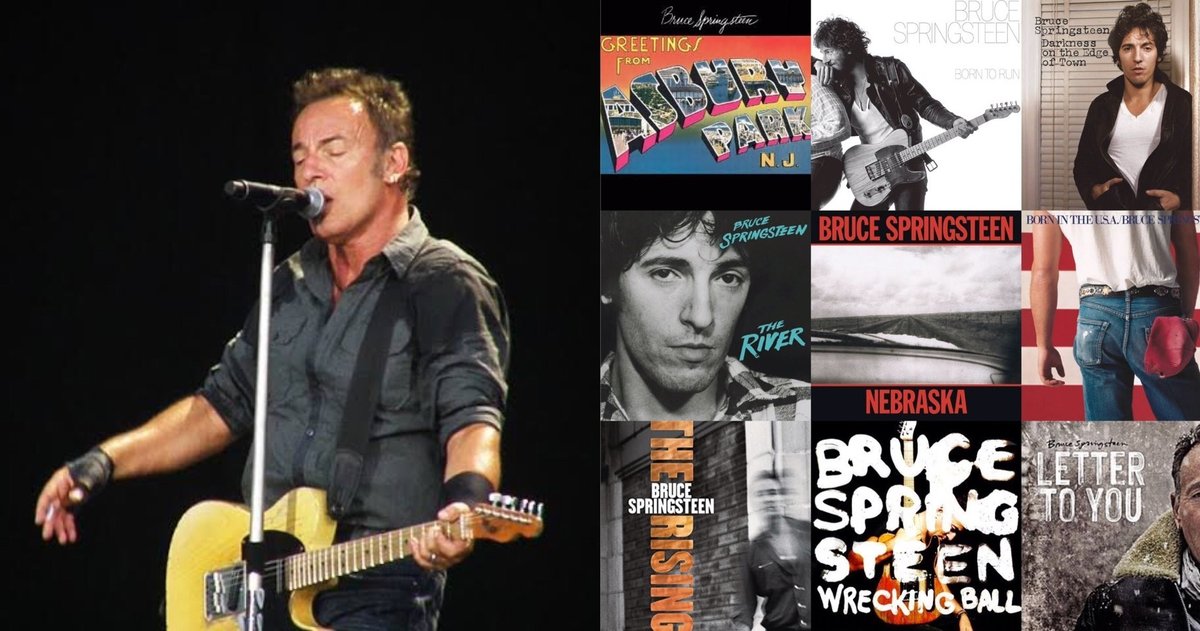

全オリジナル・アルバム FromワーストToベスト(第30回) ブルース・スプリングスティーン その2 10位〜1位

どうも。

では、昨日に引き続いて

FromワーストToベスト、ブルース・スプリングスティーン。2回目の今日はいよいよトップ10。

さっそく10位からいきましょう。

10.The Wild, The Innocence & The E Street Shuffle (1973 US#59 UK#33)

10位はセカンド・アルバム「青春の叫び」。ある時期からそんなことないとも思うんですけど、僕が青春期を過ごした80年代の彼って旧譜も非常に人気あってですね、このジャケ写、邦題共に個人的にはかなり印象に残っているものです。

このセカンド・アルバムですが、デビュー作に収録されたヴァン・モリソンみたいなソウル・ナンバー「Spirit In The Night」を発展させたような、全編においてファンキーでソウルフルな作風が目立ちます。この路線が、この次のアルバムでの「凍てついた10番街」まで続き、彼の中でもひとつの大きな路線でもあったはずなんですけど、この要素、いつしかあんまり彼の音楽から現れなくなった気はしてます。でも、彼の音楽に根付くグルーヴ感を理解する上では大事なアルバムでもあります。ここからは「Rosalita」がライブの定番曲としては有名ですね。

9.Wrecking Ball (2012 US#1 UK#1)

9位は2012年発表の「Wrecking Ball」。これはサプライズな感じになったんじゃないかな。というのもファンの間で必ずしも評価の高いアルバムではないですから。ただ、僕はそんなコア・ファン評価が絶対納得行かないし、論破したいくらい好きなのでこの位置です。

このアルバム、11位にした「シーガー・セッションズ」で接近したアイリッシュ・フォークのエッセンスを、自身のオリジナル楽曲で意欲的に試したアルバムです。スプリングスティーンにとって、「アイリッシュ・アメリカン」であることはアイデンティティ上非常に重要で、だから初期からヴァン・モリソン・テイストがあったりしたとも思うんですけど、ここではその気持ちがいかんなく発揮されていますね。このアルバムのときに大きなワールドツアー組んでるんですけど、そのときも「Eストリート・バンドのアイリッシュ版」の趣あって重厚なサウンドでよかったですよ。この時サンパウロにまで来てくれて名人芸のライブをついに観れたのも良い思い出です。それプラス、本作には、21世紀以降の曲でもっともライブで披露していた「Lando Of Hope And Dreams」がついに収録されたことでも大事です。

8.Born In The USA (1984 US#1 UK#1)

そして8位に「ボーン・イン・ザ・USA」です。全米規模で1000万枚売れた、桁外れの現象アルバムです。今でも覚えてますけど、プリンスの「パープル・レイン」が24週全米1位になったときにこれがずっと2位で、プリンスの前後で1位を奪われ、奪い返していたチャート・アクションを今でも覚えています。

ただなあ。そのタイトル曲は、レーガン超保守政権のもとで右翼的な解釈を誤解してされてしまったし、どんなスターになろうがリスナーとの距離が親密だったところが、やっぱり大アリーナへ離れていった感じは、ちょっと大味すぎるサウンドからどうしても感じるんですよねえ。タイトル曲が「社会になじめないベトナム帰還兵」という重いテーマだったにもかかわらず真反対な誤解をされてしまったのも、まさにその大仰なサウンドが理由だと思うし、大ヒットした「Dancing In The Dark」のシンセもヴァン・ヘイレンの「ジャンプ」みたいにキマってないし、スネアの音色とかも「それが時代」ではあったものの、やっぱりダサくて古くなりやすいというか。それでも「Glory Days」「Bobby Jean」といったいつもながらのロックンロールはそれでもかっこいいし、「I'm On Fire」「My Home Town」は表現が誇張気味の中、いいアクセントになる好スロー・ナンバーがあったりとか、脇でいい曲はたくさんあって、それに救われてこの順位までむしろ上がった感じですね。

7.Letter To You (2020 US#2 UK#1)

そして最新作「Letter To You」は7位ですが、いやあ、このアルバム、彼の発表してきた名だたる名作の中に入れて然るべき、本当に非の打ち所のないアルバムですよ!

なにが嬉しいかって、まず、Eストリート・バンドとただ一緒にやってるだけでなく、もう音のイメージそのものが70sの彼の最盛期そのものなこと。シグネチャー・サウンドはしっかりある人ですが、「あの頃」そっくりに聞こえることって「Born In The USA」からあと、なかったですからね。そして2番目が、70歳を超えても加齢さえ感じさせない漲る若々しさ。60代入っても3時間30分超えるライブこなせてたパワー健在です。そして何より、今のこのコロナ禍のタイミングで、人肌のぬくもりを感じさせるアルバムをつくてくれたことですね。このアルバムには無数の「you」が登場し、その人たちに捧げられたアルバムになっているんですけど、そのyouたちはどこかに失ってしまった人もいれば遠くにいる人もいる。コロナで多くの命を失い(いみじくも「Ghost」と言う曲があって「Need You By My Side」とも歌われ、クアランタイン、ロックダウンで直接的なコミュニケーションも失われたこのタイミングで特別な思いの「Letter To You」を届ける、その気持ちの暖かさにグッときますね。このアルバムは回想とか失ってしまったものがかなりモチーフとして出てくるところから、コロナに限らず実人生で失ったものへの愛も強く感じさせるんですけど、そこで力強く歌われる「今や俺が最後の生き残り(The Last Man Standing)」なんてフレーズも泣かせます。

6.Greetings From Asbury Park NJ (1973 US#60 UK#41)

6位は一転してデビュー作です。「アズベリー・パークからの挨拶」。これもやっぱり名盤だと思いますね。これが出た1973年、まだヒットこそしていなかったものの、、この時点からすでに絶賛され、大物新人扱いだったようですし、それもわかります。

まだ、この当時にブルースの個性は確立されてはいなくて、フォークの弾き語りとバンド編成のふたつをまだ手探りで探している状態ではあったんですけど、もう、この時期にすでにほとばしる詩人としての才能と、フォークの枠にとらわれないヴァーサタイルなロックンローラーの片鱗は十分感じますものね。この時期はまだ年齢的にも20代前半ということもあって、反抗期の青年が「もう子供じゃないんだな」と実感し目覚めていく瞬間がリアルにとらえられた感じになってますね。特に「光で目もくらみ」「成長するってこと」の2曲にそれが顕著で、そういったJDサリンジャー的な手法を、彼はこのあと、「その少年がどう育っていったか」をスケッチしていくような作品になっていってると思いますね。その意味で、まだ未完成だったかもしれませんが、やはり原点はここにあるような気はしますね。あとは繰り返しになりますけど、「Spirit In The Night」のようなグルーヴィーで熱いソウル・テイストもこの時点から持っていたことがわかります。

5.The River (1980 US#1 UK#2)

4位は「ザ・リバー」。1980年の秋に出た、これまた大ヒット・アルバムですが、思い返すに僕が最初に知ったブルースのアルバムです。きっかけは日本のラジオでも「ハングリー・ハート」が結構流行ってて、それででしたね。まだ、小学生だったので、「それがビーチボーイズやフィル・スペクターへのオマージュ」なんてことには思い至らないわけですけど。

このアルバムですが、一般的に有名なのが「ハングリー・ハート」と、内省的なフォーク・バラードのタイトル曲が看板的な存在なんですが、二枚組に20曲も詰め込んだ大作のほとんどを占めるのはこれ、ロックンロールなんですよね。「The Ties That Bind」「Sherry Darling」「Two Hearts 」「Out In The Streets」「Cadillac Ranch」、ほかにもストレートで痛快なロックンロール目白押しなんですけど、多少パンクの影響も、これらの曲にはあったりするのかな。なんとなくですけど、この当時アメリカのマーケットでも人気のあったエルヴィス・コステロとかグレアム・パーカーに近い雰囲気も感じさせますからね。そうした曲の合間に「ハングリー・ハート」のような音楽マニア・センスの光る曲から「The River」「Independentce Day」のようなバラードが待ってましたとばかりにちょうどよく入る。ロックとしての勢いを保持しつつも、余裕持って彼の多面性をアピールできている意味でも立派な作品です。

4.The Rising (2002 US#1 UK#1)

4位は「ザ・ライジング」。2002年発表。このアルバムは1995年の「The Ghost Of Tom Joad」以来7年ぶりのオリジナル・アルバムで、いわゆる「カムバック作」だったんですけど、これが功を奏して大ヒット。ここからリリースも盛んになり、スプリングスティーン完全復活。ここから新たな全盛期へと向かっていったわけです。

このアルバム、まずはなにが成功したかというと、まずプロデューサーですね。ブレンダン・オブライエン。かのパール・ジャムやレイジ・アゲインスト・ザ・マシーンを手がけた90sUSオルタナティヴ・ロックの超大物ですが彼をプロデュースにつけることで新しい若い世代へのアピールにもなりましてね。ただ、それ以上に僕がこのアルバムを好きなのは、「9・11」への対処が絶妙だったことですね。貿易センタービルが崩壊し廃墟となったニューヨークの気分的なリアリティをすごく巧みに表しているというか。「受けた傷を静かに癒して、来るべき明日に力強い一歩を示したい」という彼自身の気持ちが伝わってきますね。タイトル曲もそうだし、のちにライブで子供に歌わせる定番曲になった「Waiting On A Sunny Day(晴れの日を待つ)にも顕著ですけどね。このとき、「もっと右翼的な国民感情を煽るタイプの作品を期待した」と言う人も少なからずいたんですけど、そうしたものとは真逆の、聞く人にじわじわと勇気を与えるタイプに仕上がっています。あと、アルバムとしても非常に多面性のあるアルバムで、通常の彼らしいロックンロールがある一方、60sのモータウン・サウンドを彷彿させるものから、エスニックな中東音楽をサンプリングしたクラブ的なテイストの曲まで、新旧のいろんなこと試してもいるんですよね。もし仮にこのアルバムの存在がなかったら、今の彼はない。そう言い切ってもいいアルバムだと思います。

3.Darkness On The Edge Of Town (1978 US#5 UK#14)

もう、ぶっちゃけ、ここから先はどれが1位でも良いんですけど、まず3位は「闇にほえる街」。これも、彼だけのオールタイムに限らず、ジェネラルなロック名盤選でも必ず入ってくるアルバムです。このアルバムは、恩師のジョン・ランドウをプロデューサーに迎える権利をめぐって数年の法廷闘争を経た末に出たアルバムです。その間、70曲くらい曲ができてたそうなんですが、そこから派生したのがパティ・スミスの「ビコーズ・ザ・ナイト」やポインター・シスターズの「ファイア」、そして「ザ・リバー」の多くの曲だったりしたからかなり充実していたことは確かなんですが、そこから厳選された10曲が選ばれています。

ここで描かれているのは「アメリカという、なにかと報われない国の中、なんとか必死に生きいようとしている人たち」で、そんなアメリカをスプリングスティーンは「バッドランズ」と呼びつつも、でもそこから離れるでなしに「約束の地(Promised Land)」だと信じて生きようとする。生きがいは汗だくに働いたあとにドライブし(Racing In The Streets)、なけなしの金で彼女を幸せにする(Prove It All Night)こと。ラストのタイトル曲では、「失うものも多いけど、でも諦めずに生きていく」ことも高らかに宣言する。物語性だけで行けば、全キャリアでもこれがトップかもしれません。

でも、あえて、さらに2枚上位に選びました。

2.Nebraska (1982 US#3 UK#3)

そして2位が「ネブラスカ」。これまでもなんども言及してますが、スプリングスティーンと言う人は豪快な「剛」のアルバムがあったあとに内省的な「静」で補完しあう側面が非常に強い人なので、このランキングの1、2位もそれに敬意をはらい、そういうコンビネーションで行きたいと思います。

このアルバムは彼が1982年に出した初のアコースティック・アルバム。世はレーガン大統領の「強いアメリカ」の時代でイケイケな雰囲気になっていたんですけど、その最中に生まれたきわめて暗いアルバムとして、ビリー・ジョエルの「ナイロン・カーテン」と並んで注目されました。ビリーもベトナム戦争の後遺症が影を落としたアルバムだったんですけど、ここでボスは冒頭のタイトル曲で、テレンス・マリックの処女作としても有名な映画「地獄の逃避行」(Badlands)のモデルとなった、連続殺人犯と15歳のガールフレンドについて歌い、’夢見て大都会に出てきたものの彼氏が犯罪組織に手を染めてしまった物語(Atlantic City)やパトロールの警察官が飲み屋で事件があったと聞いてかけつけたら殺されたのがベトナム帰還兵の自分の弟だった話(Highway Patrol Man)や自動車工を解雇されたあとに殺人事件を起こしてしまった男の話(Johnny 99)などを展開しています。こういう「マーダー・バラッド」とも呼ばれる世界を描けるのは、かの「マン・イン・ブラック」ことジョニー・キャッシュくらいなものですが、キャッシュ自身もここから「Highway Patrol Man」「Johnny 99」をカバーするくらいに認められたものでもあります。

また、詞が中心のアルバムでありながら、「State Trooper」をはじめ、アレンジがニューヨークの実験的なエレクトロ・デュオ、スーサイドを意識したものでもあり、近年ではThe 1975のマティ・ヒーリーが影響を受けた作品として名前を挙げるなどインディ・ロックとの親和性も高いです。

そして1位に行きましょう。やはり、これです!

1.Born To Run (1975 US#3 UK#17)

もう、どうしても、これになっちゃいますね。「明日なき暴走」が1位です。

なぜ、これになっちゃうのか。それはやはり、このアルバムこそがブルース・スプリングスティーンの音楽を定義したものであり、その後10数年のアメリカのロックの雛形にさえなったからです。そのサウンドはまさに、それまでのアメリカン・ミュージックの総決算というか。本人自身も「フィル・スペクターにプロデュースされた、ボブ・ディランの曲を歌うロイ・オービソン」という有名な表現で本作を表してますけど、そこにときおりソウル・ミュージックの要素(凍てついた10番街)を混ぜたり、ボー・ディドリーのギター・カッティング(She's The One)を取り入れたりと、ロックンロール誕生から20年でアメリカが培ってきたものがここにあります。Eストリート・バンド的にもクラレンス・クレモンスのサックスにロイ・ビタンのピアノという、他のロックバンドだと主役になりにくい楽器を大きくフィーチャーすることで他のアーティストでは間違いなく聞けない音世界を構築するのに成功してますね。

詞の麺でも「Street」「Road」「Night」「Land」といったおなじみのフレーズがここでアイデンティティとして固まった感じがありますね。ストーリーにしても、待ち受ける苦難をものともせずに駆け抜ける不屈の精神を歌うタイトル曲はやはり彼のその後の人生における曲の中でももっとも象徴的な位置にある曲だと思いますしね。あと、希望のあるとも言えない街で夜にささやかな楽しみに生きる若者群像(Jungleland)も彼のその後の曲でも目立つものでもあるんですけど、こういう感覚って実はイギリスの60sのモッズだったり、さらにその後のアークティック・モンキーズあたりとくらべても普遍的なモチーフなんだなと改めて思いますね。

・・・そうこうしてるうちに、バイデンがほとんど王手のようですね。

6.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?