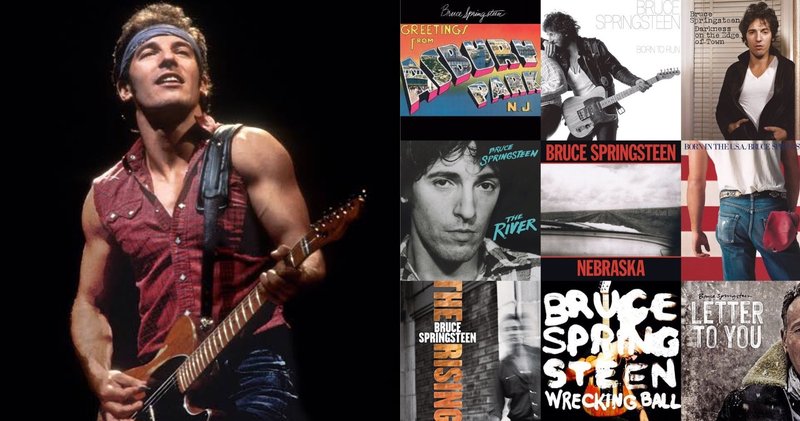

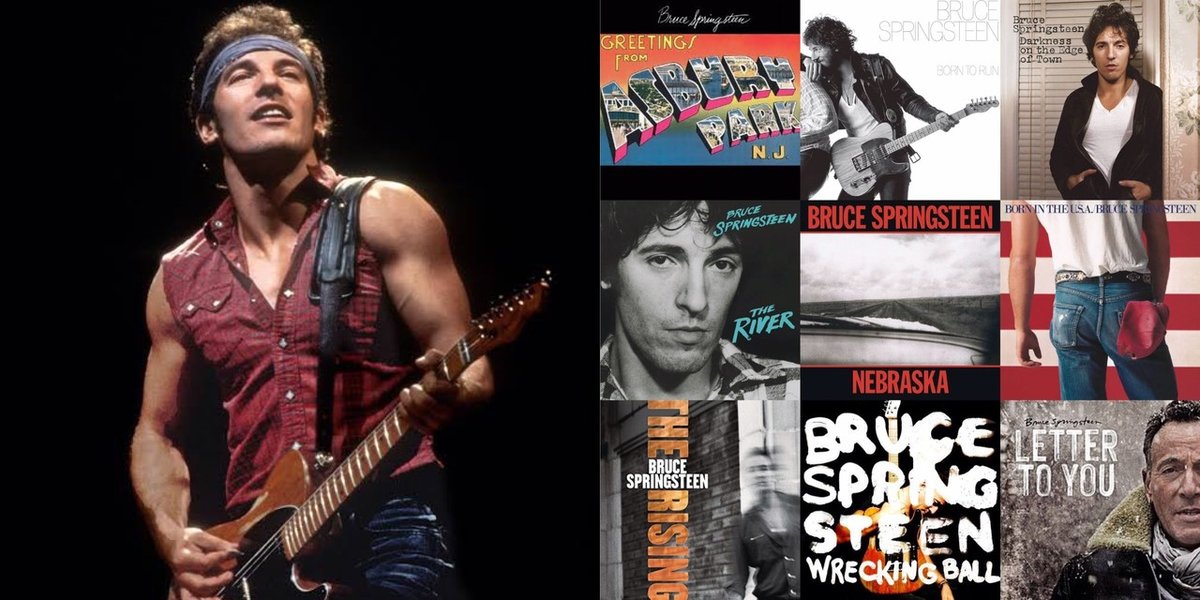

全オリジナル・アルバム FromワーストToベスト(第30回) ブルース・スプリングスティーン その1 20位〜11位

どうも。

では、約束した通り、

FromワーストToベスト、先週やったばかりですけど、今週も、やっぱり大統領選なのでね、このタイミングこそがベストだと思います。ブルース・スプリングスティーン、彼の全オリジナル・アルバムを検証してみたいと思います。

彼が50年近いキャリアで出したオリジナル・アルバムは全部で20枚。今日は20位から11位までをやって行こうと思います。

では、早速20位から。

20.Human Touch (1992 US#2 UK#1)

ワースト1位、20位は1992年発表の2枚同時リリースの1作「Human Touch」。これははっきり言ってリアルタイムでツラかったですね。このとき、グランジを筆頭としたオルタナティヴ・ロックの一大下克上現象がアメリカの音楽界で巻き起こり始めた真っ只中だったんですけど、このときのブルース、聴いてて何を作りたいのかもいまひとつ見えない状況で、新しい勢力に対してなすすべもなく対抗できなかった。「2枚同時リリース」なんて大物めいたことしちゃったものだから、なおさらそれが強調されましたね。このとき、すごく「旧世代」感がでちゃったことは確かです。90sは彼にとって苦しい時代になりました。

19.Lucky Town (1992 US#3 UK#2)

で、その「ヒューマン・タッチ」と同時にリリースされた「ラッキー・タウン」がワースト2です。「ヒューマン・タッチ」よりも気持ちロックンロール色強めのアルバムではあるんですが、やはり新しい基軸が提示できていない分、これも聴いてて苦しかったですね。もっとも、彼にとっての一番のスランプ時期とグランジ/オルタナの台頭がたまたま重なってしまったというか。

このアルバムの後の映画の主題歌で、打ち込みループをバックに社会の冷たさと孤独を歌い上げた「The Street Of Philadelphia」があったり、95年のベスト盤の流麗かつ神秘的なストリングス・バラード「Secret Garden」、あと「Blood Brothers」といった新曲に力強さと新しさが感じられた分、「やはり一時的なスランプだったのかな」とは思うところではあります。

18.Working On A Dream (2009 US#1 UK#2)

続いては、この2009年作の「Working On A Dream」。2000年代突入後、評判のいいアルバムを連発して新たな黄金期を作っていたスプリングスティーン。これもリリースされたタイミングがバラック・オバマ氏が大統領選に当選した直後で、社会的な雰囲気もバッチリなときで期待は当然高かったんですけど・・。せっかくEストリート・バンドも迎えて作った割には、どこに焦点があるのか、音楽的に何がしたかったのか、いまひとつ焦点の見えないぼんやりしたアルバムになってしまいました。タイトル曲に、来るべき未来への希望は感じさせはするんだけど、その先の具体性が見えないというか。曲ができたので慌てて作っちゃった感じだったのでしょうか。

17.Devils And Dust (2005 US#1 UK#1)

17位は「Devils And Dust」。このひとつ前のアルバムで復活したブルースで、このアルバムは、その「前向きな力強さ」に溢れた、彼の「表向きならしさ」が全面に出た前作と対を成すような、自分の心に語りかけるような内省的作品です。この「動」と「静」の二項パターンはファンにとってはおなじみの展開で、それゆえに喜ばれもして、実際に発売時のレヴューもかなり高評価でした。ただ、雰囲気こそ良いものの、曲そのものの突出に弱く、記憶と印象に残りにくいのがネックなんですよね。「静」を表したタイプの彼の作品の中ではこれが一番弱い気がしてます。もともと、いろんな時期の未発表曲集めた作品、という背景もありますしね。

16.High Hopes (2014 US#1 UK#1)

16位は2014年作の「High Hopes」。これはスプリングスティーン・ファンに非常に不人気な作品で、たしかに良くはないです。ただ、これ、「失敗作」だとは思うんですけど「駄作」とは個人的には思っていません。なぜか。それは、すごく建設的な気持ちを持ってのつんのめった失敗だから。このアルバム、ボス、すごく頑張りすぎちゃってて、エフェクターとかサンプラーの類を駆使して、彼なりにすごくモダンなものを作ろうという気概には溢れてるんですよね。ただ、この当時で65歳の人、しかも、普段、そうしたテクノロジカルなアプローチしない人が急に思い立ったように機材に凝ったような音をいきなり出されても、それはやっぱり感覚的にはどうしてもずれたものにはなってしまいますよね。でも、その年齢で何か新しいことやってみようとする気持ちがうれしいじゃないですか。その意味で嫌いにはなれないアルバムです。このアルバム、ほとんどの曲でレイジ・アゲインスト・ザ・マシーンのトム・モレロがギター弾いてるんですけど、張り合ってしまいたくなったのかもしれません。

15.Magic (2007 US#1 UK#2)

ここまでは厳し目のコメントを書いてきましたが、もう、ここから上になると好きなアルバムばかりですが、あえて順位を。15位は「Magic」。2007年発表のすごく評判のよかったアルバムです。とりわけ、このアルバム、前半がかっこいいんです。冒頭の「Radio Nowhere」をはじめ、かなりロックンロールしてて。とりわけ、プロデューサーをつとめたブレンダン・オブライエンが手がけていたパール・ジャムの初期のアルバムに、ギターの粗さと、革がスコンッ!と響くスネアドラムがまんま一緒でね。そうしたこともあって、比較的若いリスナー層がこのアルバム、好きですね。僕も印象よかったんですけど、今聞き返すと、後半、ストリングス入れてちょっと甘ったるくなるんですよね。あと、印象の割に、曲として後まで響いてくる曲が意外と少ないというか。そういうこともあって、ちょっと辛めの順位になりました。

14.The Ghost Of Tom Joad (1995 US#11 UK#16)

14位は、これもちょっと「低い」と思われる方、いらっしゃるかと思います。「The Ghost Of Tom Joad」。この時代、彼の世間からの期待値がいかに落ちていたかは、このアルバムの他のアルバムにないチャートの最高位に現れていると思います。それくらい、オルタナ時代における彼は逆風にあっていたのです。そこに対してブルースはきわめて真摯で内省的なアルバムで答えを出しました。この姿勢は当時REM、ニルヴァーナ、パールジャムのような内省性の強いバンドが多かったシリアスな時代にはアピールしましたね。歌詞の方も、大恐慌時代に生きるあてもなくさまようスタインベックの「怒りの葡萄」の主人公を描いたタイトル曲から、中西部の鉄鋼業不審に翻弄される「Youngstown」など、アメリカの庶民が厳しい現実の前で苦悩する姿を文学的、社会的モチーフを使ってうまく表現しています。あの当時、僕もこのアルバムで彼を見直したことはたしかなんですけど、今聴くと、正直、サウンド面が面白くないですね。ちょっと工夫が足りないというか。思うにこれ、プロデューサーがよくなかったかな。チャック・プロトキンっていう「ボーン・イン・ザ・USA」以降、ずっとやってるエンジニアなんですけど、彼の時期の作品が正直他の時期より弱いのは、いまひとつ音の切れ味に欠ける人だからなのかもしれません。

13.Western Stars (2019 US#2 UK#1)

13位は「Western Stars」。去年出たばかりのアルバムで、久しぶりに評判よかった作品ですね。このアルバムはロード・ムーヴィーを思わせる「旅情」「郷愁」を思わせる作品なのですが、スプリングスティーン本人は「かつてのグレン・キャンベルやバート・バカラックのようなアルバムを作りたかった」と語っています。つまり、根底の部分にやや土着的な部分をベースとして持ちながら、その味を生かした上でセンチメンタルなムードを表現する華麗なストリングス・サウンドなんですが、それがすごくうまく表現できてますね。ボスの場合、90sの「シークレット・ガーデン」以降、このテのストリングス・サウンドがやたら増えて行って「どうしてなんだろう」と不思議に思っていたところもあったんですけど、それがここに来てようやく実を結んだというか。やっぱり、多少アーシーな風味があってこその彼らしさなんでしょうね。さらに歌い方が、これまでになく丁寧に歌い上げているのも効果的です。叫ぶでも、囁くでもなくね。このあたりも70歳を迎えた今だからこそできる円熟味のような気がしてます。

12.Tunnel Of Love (1987 US#1 UK#1)

12位は「トンネル・オブ・ラヴ」。これも特に英語圏のスプリングスティーン・ファンには絶大な人気を誇るアルバムで、人によっては最高傑作にあげる人もいるアルバムです。その気持ちもなんとなくはわかります。なにせ、この一つ前が彼のキャリアでもっとも売れて、いろいろと「保守的な愛国者」であるかのような誤解まで受けた後に、かなり抑えめな内省的な作品を出してきて。あの「ボーン・イン・ザ・USA」での巨大化のあと、どこか遠くに言ってしまわずに、地に足のついた内省的な作品を作ったことで「俺たちのブルース兄貴」が失われなかったこと。これが大きいと思います。この人、この「剛と柔」の2枚のアルバム・コントラストが好きだし、そこわかってこそのスプリングスティーン・ファン、というのはあるかと思います。あと、このアルバムは、結婚して早々、仲がうまくいかなくなった女優のジュリアン・フィリップスとの破綻した関係を歌った作品、というのも後から知ったんですけど、ボブ・ディランでいうところの「血の轍」を本作と比較する声もあります。僕も先行シングルになった「Brilliant Disguise」での、彼のロイ・オービソンを彷彿とさせる、気持ちの揺れ、内面の孤独を説得力持って歌えている姿は大好きです。ただ、今聴くと、80s後半特有のちょっとオーヴァー・プロデュースな音色が、静かな作品だけにちょと目立つんですよね。そこらへんもさっき言及したチャック・プロトキンの好きじゃないところです。

11.We Shall Overcome: The Seeger Sessions (2006 US#3 UK#3)

そして、惜しくもトップ10は逃しましたが、僕的には「隠れ名盤」にあげたいのが、2006年発表のカバー・アルバム「We Shall Overcome」。これはアメリカのフォークの先駆者のピート・シーガーのカバーで構成されているんですけど、1930〜50年代のフォークをやってるんですけど、この音色と選曲センスがボブ・ディランでいうところの「Love And Theft」(2001)にそっくりでね。さらに、単にフォークというだけでなく、スプリングスティーン自身の人種的なルーツでもあるアイリッシュのテイストをかなり濃厚に表現してますね。もともと彼、とりわけ初期なんかはヴァン・モリソンを思わせるアイリッシュ・ソウルの影響も感じさせたりもしたものでしたけど、ここにきて、この要素を特に追求するようになりましたね。彼の気持ちが生半可でないことは、このアルバムのツアーのライブ・アルバムの会場がアイルランドのダブリンになったことでも想像がつきます。これ、オリジナル楽曲のアルバムじゃないので企画物みたいな見方もされがちなんですけど、「アメリカーナの好盤」としてもかなりいけますよ、これ。そして、そんなアルバムを久々に彼の師匠、ジョン・ランドウと作っているのもぐっときます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?