一般意志|ルソー【君のための哲学#22】

◻︎提供スポンサー

ハイッテイル株式会社

Mofuwa

☆ちょっと長い前書き

将来的に『君のための哲学(仮題)』という本を書く予定です。

数ある哲学の中から「生きるためのヒントになるような要素」だけを思い切って抜き出し、万人にわかるような形で情報をまとめたような内容を想定しています。本シリーズではその本の草稿的な内容を公開します。これによって、継続的な執筆モチベーションが生まれるのと、皆様からの生のご意見をいただけることを期待しています。見切り発車なので、穏やかな目で見守りつつ、何かご意見があればコメントなどでご遠慮なく連絡ください!

*選定する哲学者の時代は順不同です。

*普段の発信よりも意識していろんな部分を端折ります。あらかじめご了承ください。

社会契約説

17~18世紀。ヨーロッパの国々は、いまだ君主制に支配されていた。「王」は宗教をはじめとする天から与えられた権力によって君臨し、「国」とはその王が統べるものであった。

しかし、経済的な豊かさを蓄積した貴族や商人の台頭により、君主制の雲行きは怪しくなる。国民は、自分たちの意見がより反映される新しい社会制度を求めるようになった。

こうしてあらわれたのがロックやホッブズによる社会契約説である。社会契約説においては「国家は王権のものではなく、すべての社会の成員のものである」と考えられる。また、それまでのような王権の神授ではなく、社会契約によって国家が成立すべきだとされた。国はそこに集まった人々の合意によって作られるべきだ、と。

とはいえ、この主張にはちょっとしたパラドクスがある。彼らの社会契約説においては「社会契約によって成立した国家に、国民は自身の身体と財産を預ける」というプロセスが必要になるのだが、もし国家が国民を裏切ったらどうなるか。国民の身体と財産は人質に取られてしまうのではないか。

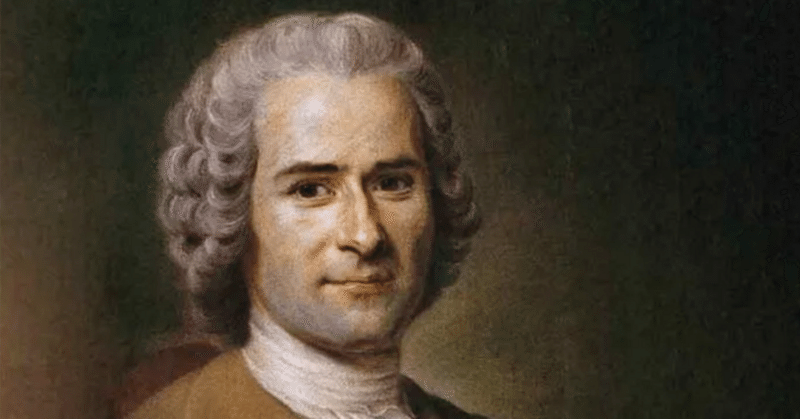

ジャン=ジャック・ルソー(1712-1778)はこのパラドクスを批判し、新しい社会契約説を提唱した。

彼は「社会の成員の全員が、共同体の全体に対して自分から身体・財産を譲渡するような形態」を主張する。

自ら国家の一員として体を捧げること。それはすなわち国家=自分になることである。全ての成員がこれをすれば、裏切りは起こり得ない。仮に権力が国民を裏切ったとしても、権力の主体の一部である自分が損をするからだ。

ルソーは間接民主制を批判する。その根底には彼自身の社会契約説がある。国民にとって国家は自分の一部である。自分の一部を特定の代表者に委ねることは危険であり、そうした意味で、国民の全ては直接的に政治に参加せねばならない。この考えに「一般意志」のエッセンスが詰まっている。

君のための「一般意志」

一般意志とは「社会の成員の個々人が理性的・合理的に政治参加し、その結果として生まれる社会全体としての政治的意志」 のことだ。

ルソーは一般意志に対比して二つの意志を想定する

特殊意志:特定の個人や集団が自らの利益を追求する意志

全体意志:特殊意志がより広い支持を得て、社会における総和的な意志になったもの

特殊意志は個人(または集団)の利己的な欲望である。

全体意志は特殊意志の総体である。だから、全体意志は一般意志ではない。欲望が多数派を構成すれば全体意志に基づいて社会が動くことがあるが、ルソーはこれを認めない。

一般意志は、個人の欲望を超越した、社会にとって利益が最大化するような合理的な政治的意志である。社会とは自分を含めた集合の全体である。だから、合理的に考えれば一般意志は自分にとっても善である。

一般意志が実現された世界を、ルソーはこう表現する。

人々が自らの特殊意志(自分の利益の追求など)を優先することがない世界

欲望のために他者を不当に害することがない世界

特定の誰かが不幸になったり、誰かに利益が偏ったりしない世界

一般意志が実現されるためには、成員それぞれに合理的な判断を可能とする理性が備わっていることが必要だ。だからルソーは「理性」を非常に重視した。

ちなみに、彼は民主制だけが一般意志を実現する政体だと言ったわけではない。むしろ、国の情勢によって政体は柔軟に選ばれるべきだと考えた。大事なのは、その共同体の中で一般意志が実現されていることなのだ。

彼が主張する一般意志は、観念としては正しいが、実現可能性に乏しい理想主義寄りの概念かもしれない。しかし「一般意志」という解釈は、私たちの議論において役に立つのではないか。

議論とは、ある共同体の中での善悪や方向性を定めるための営みである。決して個人の欲望をわがままに通すことでもなく、個人の欲望の方に全体を靡かせることでもない。共同体における最良の判断を目指して、それぞれが理性を働かせて合理的な試行錯誤をすることが議論なのだ。一般意志が存在する。つまり「共同体(議論領域)の成員の個々人が理性的・合理的に議論に参加し、その結果として生まれる共同体全体としての意志」が存在しえるという感覚は、議論を円滑に進める武器になるのではないだろうか。

※補足

マヨネーズが見つからない。冷蔵庫の中にあるのではなかったか。もしかして切らしていたっけ。と考えながら探し物をすると、だいたい見つからない。そこで、誰かにマヨネーズのありかを確認し、その誰かが「絶対に冷蔵庫にあるよ」と言う。「絶対にある」と思って冷蔵庫を探すと、ちゃんとそこにマヨネーズがあった。こういう経験はないだろうか。

議論に関しても同じだと思う。議論の先に、きっと合意点(一般意志的なもの)があるはずだという信念は、議論の質を向上させるはずである。その先に合意点の存在を想定しない議論は、どう考えてもうまくいきようがない。(変な補足で申し訳ない)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?