『私的言語論と規則のパラドクス 後編 (クワス算/クリプキ)』に関する動画のテキスト版

こんにちは。哲学チャンネルです。

例によってメインチャンネルでアップした動画のテキスト版をお届けします。動画と合わせてお楽しみください。宜しくお願いいたします。

動画はこちら⇩

☆サブチャンネル頑張ってます。よろしければ覗いてみてください!

こんにちは。哲学チャンネルです。

ウィトゲンシュタインの『哲学探究』での主張と、それに対するクリプキの解釈、の後編です。今回は「クワス算」と、それによってクリプキが解釈したウィトゲンシュタインのパラドクスについて取り上げます。

ぜひ最後までご視聴ください。

はじめに、簡単にクリプキの紹介をします。

ソール・クリプキはアメリカの哲学者、論理学者です。ユダヤ教保守派の指導者であった父を持つ彼は、6歳の頃には古代ヘブライ語を習得し、9歳までにシェイクスピア全集を読破し、中学生になる前にデカルトの著作や難解な数学の問題を理解するなど、幼少期の頃から「神童」と呼ばれていました。

1962年にハーバード大学を首席で卒業すると、大学を転々としながら教鞭を執ります。

ちなみに彼は「大学に行く意味」について「面白い知り合いと出会えたが」と前置きした上で「どうせ本を読めば全て分かることしか得られなかった」と答えたらしいです。まさに天才なんですね。

1970年にプリンストン大学で行われた講義「名指しと必然性」は当時哲学界に衝撃をもたらし、その後の言語分析哲学に大きな影響を与えました。

この講義をまとめた著作『名指しと必然性─様相の形而上学と心身問題』は

クリプキの代表的な著作として広く読まれています。そんな彼が『ウィトゲンシュタインのパラドックス─規則・私的言語・他人の心』にて取り組んだのが、前回の動画で触れた「私的言語論」と「規則のパラドクス」の解釈でした。

簡単におさらいしましょう。

ウィトゲンシュタインは「他者が理解できない、自分の内的感覚を表現する言語の不可能性」を主張しました。内的な感覚、すなわちクオリアを正しく言い表すことはできないとしたわけですね。同時に、言語はある種の規則によって運用されているが、人間はその規則に従うことができないとも主張されます。

前者が「私的言語論」後者が「規則のパラドクス」です。

通常、この二つの議論は、それぞれ別種のものとして論じられます。実際『哲学探究』においても、この二つは別の箇所で言及されていますね *1

しかしクリプキは「私的言語論は、規則のパラドクスの議論において、すでに明確に論じられている」と指摘します *2

これは一体どのような意味なのでしょうか。

彼が提示した「クワス算」を見ながら考えてみましょう *3

私たちは当たり前のように足し算(プラス)をすることができます。「3+4=7」ですし、「15+14=29」です。これらの計算を、特に難しいことを考えずにできるわけですね。

ここで一つ条件を導入します。

「私たちは今まで、47以上の数の足し算を試みたことがない」

この「47」という数字は、あくまでも適当です。重要なのは、現に私たちは有限の数の足し算しかしたことがなくて、あまりに大きいために、今まで足し算に使われなかった数があるということです。

その数を大きな数で表現すると面倒なことになりますので、ここでは便宜上「47」と設定していると理解ください。

このとき、私たちは何らかの「規則」に従って、「15+51」という未知の足し算から「66」という答えを導けます。

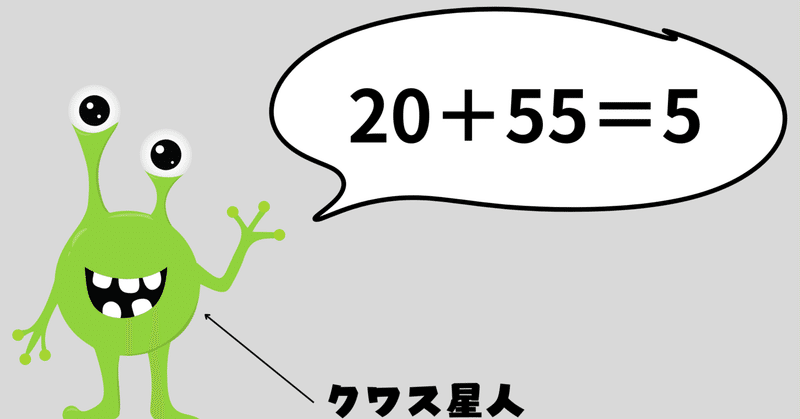

しかし、ここで「クワス星人」が現れます。彼らは数の計算に「クワス算」というものを用い、それは以下のような規則に従っています。

「x+y」のとき

①xとyが共に47より小さいときに足し算と同じ結果になる

②xとyいずれかが47以上のときに答えは5になる

「クワス星人」によれば「3+4=7」となり「15+51=5」となるのです。

「足し算」がインストールされている私たちにとっては全くもって意味不明な計算です。

しかし、クリプキは「クワス算」が導出する回答を、私たちは否定することができないと言います。

それを示すために、代表的な「クワス算」への反論を見てみましょう。

反論「足し算の規則は加法関数の手順によって演繹法的に導かれる」

私たちは足し算を「有限回の計算の実践」によってではなく「こういう方法で数を数えるよ」という法則を当てはめることで理解しているから、どんなに数が大きくなっても同じ法則が当てはめられるはずだ。だからクワス算は明らかにおかしい、という主張ですね。

この主張によると私たちは「x+y」という計算を

①x個の石を用意する

②y個の石を用意する

③全ての石を数える

④その数が「x+y」の答えである

という方法で行っていると見做します。確かに、この方法で行くと「15+51=5」となることはありえないように感じます。

しかしクワス星人がこの手順を踏むとこうなります。

①x個の石を用意する

②y個の石を用意する

③全ての石を数える

④xとyいずれかが47以上のときに数えた数は5になる

非常に受け入れ難い結果ですが、これがクワス星人的な「実際に数える」の解釈なのです。

ポイントは、人間とクワス星人の出した答えは「自分たちの規則の中では」両方とも正しいと言えることです。どちらが間違っているというわけではなく、また、どちらかに正解があるというものでもないのです。

このように、私たちがクワス算をいくら否定したくても、その答えが間違っていると示すことは絶対にできません。無理やり否定しようとすると、どうしてもクワス星人の解釈の方を否定しないといけない。つまり「47以上の足し算を5とするのはおかしい」と。

しかしそれは、「47以上の足し算を5としない」のはおかしい。なぜならばそれは直感的にどう考えてもおかしいからだ!とクワス星人が主張しているのと、何ら変わりがないのです。

このことから、規則をどう解釈してもいずれも同じように正しいとすべきであり、いずれも同じように間違っているとすべきだという結論が導かれます。こう考えると「規則に従う正しさ」って何なんだろうとなりますよね。

ここで重要なのは、自分の隣の人が「クワス星人」かもしれないということです。私たちはお互いに「足し算」の規則を共有しているように感じていますが、今まで利用しなかったほど大きな数の足し算をした際に、隣の人が急に「クワス算」を繰り出さないという保証は一切ないのです。そして、そうならないことを証明することも不可能なのです。

「規則のパラドクス」は構造的に認識が不可能な人間の認識能力を超越した問題なのかもしれません。

これについてはウィトゲンシュタインも『哲学探究』にて、わかりやすい例を挙げています *4

例えば先生が生徒に「数を2つずつ足していく数列を書いてください」と指示したとします。それに対して生徒は【0.3.6.9.12.15…】という数列を書き始めます。先生が「私が言ったことをちゃんと実行してください」と言ったところ、生徒は「僕は言われたとおりの仕方で数列を書いてます!」と反論しました。

このとき、先生がいくら規則の説明をしても、生徒が「そう理解する」のであれば、先生が間違いをいくら指摘しても、堂々巡りになってしまいます。

規則のパラドクスは計算だけではなく様々な事象に当てはまります。クワス算では「計算の無意味性」もう少し細かく表現すると「私たちの信じる【計算】が絶対的な規則ではあり得ないこと」が浮き彫りになりましたが、同様にこの主張は、言葉の無意味性も明らかにしてしまうのです。

例えば、私たちが「赤」というとき、その「赤」は何を意味するでしょうか。この場合「赤」という言葉が差ししめす対象を十分な量集めれば、その意味が分かるかもしれません。しかし、その「対象を集める」という命令を規則だと捉えると、その規則は如何様にも解釈できることになり、ひいては「赤」という言葉がどうとでも解釈できるようになってしまいます。

例えば、「赤いものを集める」という規則を「緑のものを集める」という解釈をする「緑星人」がいたとして、「緑星人」が集めたものを前提に「赤」を確定させようとすると、当然「赤」が指し示すものは「緑」だということになるのです。

クリプキは、規則に対する解釈には常にこのような性質が存在していると主張しました。

これを前提に考えると、私たちは他者の意見の正誤を確定させることができないと考えられてしまいます。言語はある規則に従って運用されており、その規則は解釈次第でどうとでもしてしまうことができるからです。さらにいえば、これは自分自身にも当てはまります。私たちは、自分自身がどんな規則によって行為しているかを「どう解釈しているか」すらも確定させることができないのです。

つまり、自分がどのように規則に従っているかを自分で知ることが全くできない。私は「足し算」という行為によって、どのような計算をしていたのか、それを説明することも理解することもできない。そういう結論が導かれるわけですね。

そして「自分自身がどのように規則に従っているのか」を決められないということは、自分自身が使っている言葉の意味すらも正しく掴めないことを示唆しています。

そう「私的言語の不可能性」ですね。

では、なぜ私たちは言語を用いてコミュニケーションを取ることができるのでしょうか。

ウィトゲンシュタインはこう言います。

それゆえ、規則に従うということは一つの実践である *5

これも非常に難解な表現です。

一般的には「規則に従うことは、規則を解釈することである」と考えられます。しかし、これまで見てきたように、私たちは規則を正しく解釈することができません。むしろ、その前提があるからこそ規則のパラドクスが生まれてしまう。

これに対して彼は「規則に従うことが実践である」というのです。つまり「規則」が先にあって、「行為」や「解釈」が後にあるのではなく「行為」が先にあって、それによって「規則」が把握されうると。

私たちのコミュニケーションが成り立っているのは「言語ゲーム」が先に成立しているからです。それによって初めて言語に意味が与えられます。

少し言い方を変えると、共同体における営みによって、無数にある規則の中から無作為に規則が把握される。

足し算とクワス算に関しても同じことが言えますよね。人間とクワス星人は、それぞれ計算(行為)をすることでそれぞれの規則を把握し、運用します。そしてその計算(行為)は共同体というゲームに紐づいているのです。

だから、クワス星人を論破するとしたらこう言うしかありません。

「我々の規則に従えないなら、この星から出ていけ」

余談ですが、今回見た主張を前提にすると、独我論は成立しないことになります。

独我論とは、自分にとって存在していると確信できるのは自分の精神だけであり、それ以外のあらゆるものの存在や、それに関する知識・認識は信用できないとする、ある種の懐疑論的な主張です。

私的言語論では「自分だけが理解できる言語は不可能である」とされるので、仮に独我論的な主張が正しいとしたら、独我論者は言語を持ち得ないことになってしまいます。

そう考えると、規則のパラドクスや私的言語論は、人間の本質的な社会性を提示していると考えることもできそうです。

ちなみに、クリプキのウィトゲンシュタイン解釈には否定的な意見も非常に多くあります。

私には到底判断できないレベルの議論であるわけですが、こうやって外野からあーでもないこーでもないと意見するのは、哲学愛好家の醍醐味だと思います。

以上です。

□注釈と引用

*1 『哲学探究』において「言語の規則」は138~242章で「私的言語論」は243章~で議論されます。

*2 『ウィトゲンシュタインのパラドックス|ソール・クリプキ』黒崎宏訳 ちくま学芸文庫 P3(まえがき)

「この本の主要な部分は、色々な処で、講義、連続講義、あるいはセミナーとして、述べられてきた。それは、言語の哲学と数学の哲学に関するウィトゲンシュタインの後期の思想の中心をなす筋道であると私が考えるものーそれには「私的言語論」に関する私の解釈が含まれており、そして私見によれば、「私的言語論」は、原理的には「規則に従う」という問題によって解明されるべきものなのであるがーの、いわば「根幹を記述すること」によって成り立っている。」

*3 『ウィトゲンシュタインのパラドックス|ソール・クリプキ』黒崎宏訳 ちくま学芸文庫 P25からクワス算についての主張がなされている。

*4 『哲学探究|ウィトゲンシュタイン』鬼界彰夫訳 講談社 P160 185節 「数列のパラドクス」より

*5 『哲学探究|ウィトゲンシュタイン』鬼界彰夫訳 講談社 P174 202節

「それゆえ『規則に従う』とは一つの実践なのである。そして規則に従っていると思うことは、規則に従うことではない。それゆえ、人は『私的に』規則に従うことはできない。さもなければ、規則に従っていると思うことと規則に従うことが、同じことになるだろうから。」

□参考文献

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?