冨樫義博の絵柄についての雑記

先日、冨樫義博展へ行った。幽白もレベルEもハンタも好きなので楽しかった。今まで繰り返し読んでいた作品の生原稿を見るとテンションが上がる。あと、(当たり前だけど)観客が滅茶苦茶いたのも印象深かった。このように少年漫画の文脈が煮詰まったハイコンテクストな漫画を描く作家がトップクラスで注目され続けているという事実を、大勢の客という具体的な形で見ると不思議な気分になった。

冨樫先生の作風はフォロワーを量産してきたが、それでも埋もれないような個性を維持していると思う。大きな特徴の一つとして、とにかく絵柄が変わるというものがある。1ページで3回ぐらい変わることもある。「演出方針のため特定の絵柄に固執しない」というようなことをどこかで明言していたので、意識的に行っているはずだ。確かに基本はそこに沿っているが、割とグルーブ感でやっている節があるように思える脈絡のない変化も時折ある。スケジュール過密な週刊連載ゆえに生まれた荒れという面もそこそこにあるだろうが、それを他の箇所から浮かない作風の一部として回収できていると個人的に思う。程度の差はあれど、ここまで有名なポジションにいながら目まぐるしく絵柄を変える作家はそういない(知らないだけでいっぱいいるかもしれないので、その場合はごめんなさい)。展示を介してまじまじと絵を見ることで、改めてその認識が自身により刷り込まれた。

このようなメジャーな作家の興味深いトピックであるにもかかわらず、ネットではあまり言及するテキストが見られない。ので、自分なりに気になっていることを書いてみようと思う。多分Wikipediaだと[独自研究]が据えられるような部類の情報で満ちた文になる。

なお、自分の中で特徴だと思うものをこねくり回して出力した方が純度の高い理解になるのではと考えたのと、権利に気を遣うのが面倒くさかったので、原作のコマや模写などでなく、1から描いたものを使用して特徴を提示していく。

リアルとデフォルメ

冨樫先生の絵柄の変化として最も分かりやすく見られるのは、デフォルメ度合いの変化だ。人体を絵に落とし込む中で、どれほど現実的な体格に寄せ、どれほどデフォルメを強めるかというのに苦心しているように見える。画力の高い他の作家を参考にしたり、現実の人間を度々モデルにしていることからも、こういったところについては考える機会が多く、流れに沿っていればまあいいかといった具合にまで意識が醸成されているような感で運用されているように思える。そのぐらい奔放に変化する。

デフォルメとリアルを行き来することで、一部位のみがデフォルメされたり、逆だったりが繰り返され、やがてなんだか描きやすい形に収まっていく。分かりやすい例で言うとゲンスルーとか。

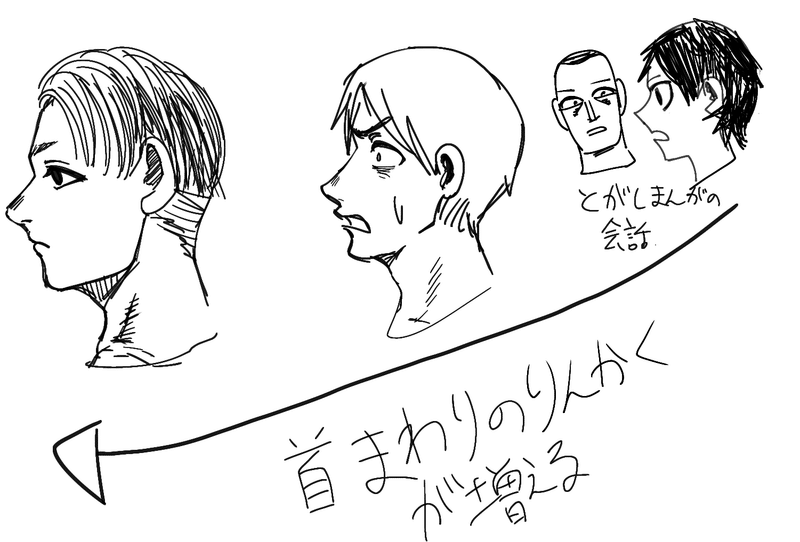

耳から顎にかけての線など、首周りのディテールをどれほど描き込むかというのは本当にまちまちだ。その他の部位のデフォルメ度合いともそこまで相関が無いように見える。リアルな体格にした上で首周りを省略することもあり、それらは伊藤潤二や池上遼一を真似してやっている気がする。

鼻もデフォルメ度合いの変化の標的になりやすい部位だ。鼻根、鼻筋、鼻先、小鼻と、描こうと思えば描き足せる要素が多いのが原因と思われる。ゴンの点みたいな鼻と厳ついキャラの全部可視化された鼻がしょっちゅう一コマに同居する。

髪もなんだかやけに変わる。少女漫画のように細い線で髪の毛を一本一本描いていたかと思えば、サラサラと描いたような省略形にもなる。最近増えたのは、全体的にしっかりとした線を引く、図形的、平面的な印象を抱かせるような描き方。これは髪に限らず、小物の文様だとか十二支んの服装だとか随所で見られるようになった絵柄だ。

目の変化は他部位よりは大人しく感じるが、それでも多い。下まつ毛や虹彩や目尻など、雰囲気で出たり引っ込んだりする。

口は一番デフォルメ変化の煽りを受けない気がする。唇や口内を描いたり描かなかったりぐらいか。

ゴン、キルア、クラピカなど、あまりデフォルメしたビジュアルを崩せない部類のキャラがいる。そういったキャラでも、なんだかリアルだった方が作劇に張りが出る場面に出さなければいけない時は当然来る。そういう時は、上の絵みたいに描き込みが増える。形やテクスチャはそのまま、ライティングが変わる感じ。

クロロが久々に出てきて顔が違う鼻が違うと騒がれたのは、デフォルメ強めのあどけない少年みたいな顔でもリアルな青年みたいな顔でも同一キャラと認識できるデザインの度量の深さが主な理由な気がする。このあたりのデフォルメ度合いのコンバートに慣れきった作者と別にそんなことはない読者の意識の差異が、このような事故を招いたのだ(多分)。

デフォルメを極限まで強めたら、サンリオとかのファンシーキャラクター的な絵になる。やけに寄った点の目とか。幽白のプーもだけど、かわいさを追求するとファンシーキャラクターっぽくなるセンスの持ち主だと思う。

筋肉をリアルに描く時の奴。主線を太くして力強さを強調しつつ、線を重ねてカケアミで陰影を描写してリアルさを演出する。青筋の描き方は結構ざっくりしている。

ロングショットで全身を映す描写は冨樫漫画では多用されている。そういった際のキャラの輪郭は単純化されており、一筆で描いているような大胆な省略が為されている。

時折、発作のようにスケッチっぽい絵柄になる。タッチを見せる感じの写実画風。強く印象づけたい場面でやるからか、筆のノりようがすごい。素っ頓狂な格好だとか架空の生物、もしくは現実に中々存在しないであろう人体の形質などを、リアリティある形に落とし込む遊びを好んでいる気がする。遠景でササッと描きやすいように適当にデザインされた感のあるキャラなどにもこういうことをするので、無地の白Tシャツを着た写実的な男が爆誕したりする。また、ほぼほぼそのコマのみで描かれているものの出番が完結し、その後は出てこないような特定の場面で行われることも多く、その場合はだいたい凝ったデザインがやたらめったら詰め込まれる。延々と同じものを描き続ける必要が無いため、はっちゃけているのかもしれない。この絵柄でしか登場しないので、こういうキャラデザインだと認識されたりする。

線の引き方

デフォルメ度合い以外での絵柄の変化として、線の引き方が挙げられる。このようにして描かれる線について、便宜上メリハリのある線、にじんだ線、細く均質の線、太く均質の線、それらの中間ぐらいで多少のメリハリがある線に大別した。ただし、筆で大胆に描いたような線だとか、例外も多い。

今も変わらずそうなのかは分からないけど、冨樫先生は作画にカブラペンを使っている。筆圧が強いため、線を均質に引くことができるカブラペンを使用して思い通りの線を描きやすくしているらしい。作品に漂うどこか乾いたような質感は、こういった描き方に起因しているのだと思われる。

上の絵は、そんなペン先を使いつつメリハリをつけることが意識された線。決めゴマのような場面では最も多く、ハンタにおいてはパブリックイメージとして扱われているっぽい奴。特にクラピカなどのメインどころを良さげに描写するのに使われている気がする。

新しい方のハンタのアニメを見た時(なんか輪郭がムッチリしてるな…)というのが個人的な第一印象になってしまった。スタンダードのようになっているこの絵柄をアニメで動かしやすかったりなんだりなキャラデザに落とし込んだのが原因だと思う。

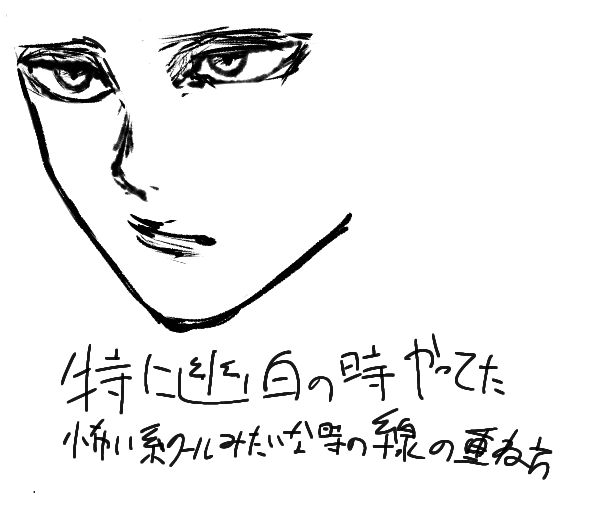

にじみを利用した、不規則な太さの線。幽白の頃には特にこういうのが多かった気がする。上の目と眉の間のガシガシしたのは、入り抜きがとんがったペンと消しゴムを同じ流れで重ねていくことで再現できた(できていないかもしれない)。

細く均質な線。心理描写を全面に押し出していく時などに使われることが多い気がする。

太く均質な線は、髪の時に書いた玉ねぎみたいな奴。中華チックなカキンを描くにあたりそういうエキゾチックな印象を受けやすい描き方を増やしたのかもしれないし、別に関係ないかもしれない。

あと、それらの中間ぐらいの太さで多少の入り抜きを意識しつつ、線をあまり重ねずサラサラッと描くのを引きの画でよくやっていると思う。何ならこれが一番多い。

その他

黒く描ける(白でもそうだけど)隣り合った部分は境目などを描かずに繋げて、シルエットのみを見せるオシャレな奴。トーンを使わずに描く方針のハンタの印象が強いが、幽白でもレベルEでもこういうのはある。

あと、オーラとかで使われるパリパリした波線。隙あらば使われているイメージがある。

これは別に冨樫漫画特有ではないが、よく見る奴。ベタ塗りの背景、白い縁取り、フラッシュ。

冨樫漫画でよく見る気がしたけどこれは昔の漫画あるあるだな。白線を集中線にして下の絵に重ねる。これのマイルドなバージョンは普遍的な技術として浸透していると思う。

コピペを多用する。違和感が生じないような差し込み方を模索している気がする。

おわりに

手なりで書いたのでなんとも無軌道な形になっているが、形にならないモヤモヤは吐き出せたと思う。もっと冨樫漫画のこういう部分について語られるようになるといいな。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?