ポーランド国立銀行総裁の更迭騒動!

ポーランド国立銀行(以下、ポーランド中銀)による10月総選挙前2回の金融政策委員会での利下げが、前与党を総選挙で勝たせるための忖度であったとし、新政権がグラピンスキー総裁更迭に向けた動きを強めている。一方、ラガルドECB(欧州中央銀行)総裁は、違法に同総裁を起訴する場合、EUの法律が同総裁に保護を提供すると発言している。

1.新政権がポーランド中銀総裁を起訴しようとする論拠とECBの反対理由

新政権がグラピンスキー総裁を糾弾する理由として、同総裁が意図的に前与党の利益になるように金融政策を調整し、インフレとの戦いを妨げたことは憲法に違反したと訴えている。新政権が、下院において同総裁を起訴する決議を行った場合、ポーランド中銀総裁及びECB理事会メンバーとしての資格が自動的に停止される恐れがあるとして、ラガルドECB総裁は、ポーランド中銀の独立性を保証するため、ECB規約に基づいて保護を提供する用意があるとの書簡を同総裁宛てに送っている。

2.ポーランド中銀総裁の任免権

通常、ポーランド中銀総裁の任免権は政権側にあり、任期を更新するかどうかは、各政権の判断によるのが一般的である。このように任期の途中において、中銀総裁が職務違反を理由に解任決議を受けようとする事態は稀である。

ポーランド中銀総裁は、ECB理事会メンバーでもあることから、ECBが同総裁を保護しようとすることは理解できるが、本質的には、総裁の任免権は,各主権国家に属するというのが一般的であると思う。但し、グラピンスキー総裁を任期途中において解任するのはやりすぎとの見方もでき、中央銀行の独立性に絡めて今後の動静が注目される。

3.米国FRBとポーランド中銀の相違

トランプ前大統領は、在任中コロナ禍が発生した際、パウエルFRB議長にあからさまなプレッシャーをかけ、強引にゼロ金利政策を採らせた経緯があるが、当時は、トランプ大統領であったせいもあり、中央銀行の独立性が米国内で問われることはなかった。

米国では、物価の安定と雇用の維持がFRBの政策目標であることから、景気下支えのために金融緩和を実施することは中央銀行の政策手段のひとつである。しかし、ポーランド中銀の場合、政策目標が物価の安定のみであるため、インフレ高止まりの中、政権への忖度のため、利下げを行ったとしたら、職務違反を問われても致し方ない側面もあろう。

4.ポーランド中銀の政策目標との乖離

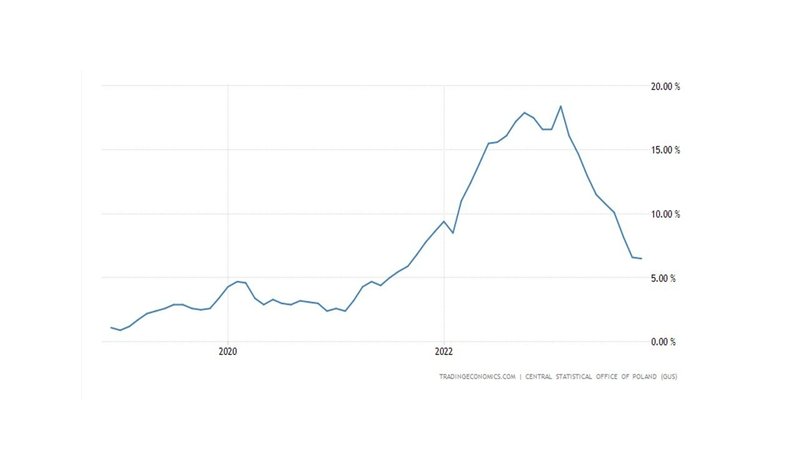

ポーランド中銀の政策目標は、インフレ率を3.5%以下に抑えることが目標となっており、インフレ率が9月の時点で、図表1の通り、8,2%と政策金利(当時 6.75%)を上回っている段階において、突然利下げを実施したことは市場の想定外であり、当時、インフレ抑制を危うくするものとの批判を受けていた。こうした状況を総合判断する物価の安定を阻害する金融政策を意図的に実行したとの批判は的を射ており、今回、新政権において、グラピンスキー総裁が与えられた権限内においてすら、誠実に任務を執行していなかったとの結論に至ってもやむを得ないものと判断できる。

5.ポーランド金融市場の反応

こうした政権とポーランド中銀とのECBを巻き込んだ軋轢にもかかわらず、ポーランドズロチは、図表2の通り、対ユーロで10月の総選挙後、ほぼ一本調子の上昇を続けている。新政権自体が、親EUの左派政権になったことで、ウクライナ支援などEUの民主化推進路線と理念を共にする政権の誕生を市場が好感している結果と思われる。そうした状況下での新政権とECBとの確執は、皮肉な事件ともいえるが、新政権の意向通り、物価安定に忠実な新総裁の任命に至るのか、注目していきたい。

前回のポーランド関連記事はこちら

20231207執筆 チーフストラテジスト 林 哲久

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?