日本の「遊び心」再考-ソフト・パワーの積極活用-

日本のアニメ映画は飛躍し続けている。放送コンテンツ輸出はアニメがメイン。アニメ・ゲーム・マンガを核とした日本の現代ポップカルチャーは日本人の日常や精神性を世界の人々に伝えており、ソフト・パワーを発揮している。我が国では「遊び心」が社会経済を豊かなものにしてきた。「遊び心」の発露をヒットに結ぶ仕組みが肝要。

好調な日本アニメ映画

2023年4月9日現在で、国内の映画興行収入歴代1位は『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』で興行収入404.3億円、2位は『千と千尋の神隠し』同316.8億円である。3位『タイタニック』同277.7億円、4位『アナと雪の女王』同255.0億円は外国映画だが、5位は『君の名は。』同251.7億円で、ベスト5に日本のアニメ映画が3本入っている。ついでながら、邦画ベスト3のアニメ映画はいずれも神道の要素が入っているのは興味深い。

2023年4月9日現在で、国内興行収入が100億円を超えている映画43本のうち邦画は16本。うちアニメ映画は13本、うち2010年以降に公開された映画は9本である。また同日現在で公開中の邦画で『すずめの戸締まり』(国内映画興行収入144.5億円)は海外で続々と公開中であり、公開全地域で公開日デイリーランキング1位達成と映画『すずめの戸締まり』公式Twitterが報告している(3月17日付)。『THE FIRST SLAM DUNK』(同129.4億円)も順次海外で公開が続いており、興行収入は順調に増加しているそうである。4月6日に終映した『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』(興行収入未詳)も同様に海外での興行収入が堅調だったようである。

なお、本稿の国内興行収入や順位は全て興行通信社「CINEMAランキング通信」による。

放送コンテンツ海外輸出はアニメがメイン、地域はアジアと北米

上記のように、ここに来て日本アニメ映画はますます意気盛んである。

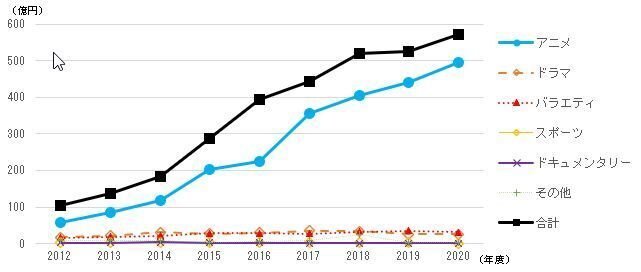

放送コンテンツの海外輸出額は拡大し続けているが、なかでもアニメの伸びが著しい。また、2020年度の放送コンテンツの海外輸出額の86.9%がアニメである(出所:総務省「放送コンテンツの海外展開に関する現状分析」より計算)。

図1:放送コンテンツ海外輸出額

アニメの海外輸出額を地域別に見ると、どの地域も2012年度より2020年度の方が増加している。輸出額が最も大きいのはアジアで2020年度は約257億円、次いで北米で同約134億円ある。

図2:アニメの地域別海外輸出額

アニメ・ゲーム・マンガは日本のソフト・パワー

(1)クールジャパンの核はアニメ・ゲーム・マンガ

クールジャパンという言葉はあまりにも便利に多用され過ぎた感がある。また政府や関係者の思惑が錯綜し、海外からみて「クールジャパン」に該当するものなのかどうか怪しいものまで対象とされているようにも思える。

クールジャパンという表現の由来は諸説あるが、21世紀において核となっているのは日本の現代ポップカルチャー、中でもアニメ・ゲーム・マンガなどの二次元コンテンツである。これらから派生したコスプレ、ライトノベル、来歴は異なるがアイドル愛なども含め、オタク文化と総称されるジャンルが海外から注目された。さらにオタク文化近隣のポップカルチャー、日本の伝統文化、和食をはじめとする海外とは異なるような日本の日常的な様々なものが、海外から見た日本の魅力として再発見されたのである。

政府を含むクールジャパン振興の関係者にはアニメ・ゲーム・マンガの素晴らしさをしっかり理解している人が多くいると信じているが、儲け最優先主義や利権動機でクールジャパンを唱えている人々は核であるアニメ・マンガ・ゲームを本当には理解していないように見える。クールジャパン振興を唱えつつ、アニメ・マンガ・ゲームに対して過剰な規制を試みる動きも絶えない。

(2)アニメ・ゲーム・マンガの相互性

テレビやネットでのアニメ視聴は手軽であるので、海外で日本のコンテンツに触れるのはアニメが最初である人も多いであろう。日本のアニメはオリジナルストーリーの優れたものが多くあるが、マンガ原作のものがかなり多い。

前述の興行収入100億円超のアニメ映画13本のうちマンガ原作は4本であるが、マンガ原作である『ドラえもん』『クレヨンしんちゃん』『名探偵コナン』などは毎年のように映画が公開され、ヒットの目安である興行収入10億円を安定的に超えている。『名探偵コナン』に至っては、5作目以降は大ヒットの目安とされる興行収入30億円前後で推移し、20作目の63.3億円以降はこれを下回ることなく、昨年の25作目は97.8億円と惜しくも100億円に届かなかった。四半世紀も続けていて、これだけの興行収入を上げ続けられるのは驚異的である。

ゲームもまた入りやすいコンテンツと言えるだろう。ルールさえ理解したなら、コントローラーなどを操作してインタラクティブにゲームを進めていける。

図3:ゲームソフトの輸出額(家庭用)

アニメやゲームに比べると、マンガは言葉の壁が大きいように思われる。しかしながら、アニメから入った視聴者が原作に興味を持ち、翻訳版を入手したり、それをきっかけに日本語を学んで日本語の原作を入手する行動も多々報告されている。

さらに、アニメ、ゲーム、マンガは相互にマルチメディア展開をするようになっており、該当コンテンツに人気があれば、様々な形態での展開が行われている。アニメ、ゲーム、マンガの制作側もお互いに影響を与え合い受け合っており、特に日本では同人誌なども含め、制作側の裾野が広く深いと考えられる。

(3)アニメ・ゲーム・マンガは日本人の日常や精神性を世界に伝える

日本のアニメ、マンガの舞台は学校、家庭、会社、社会、異世界、歴史など幅広く、ジャンルも多様である。現実世界の日本を舞台としたものでは日本人の日常生活が描かれ、それ以外の世界を描いた作品でも日本人の精神性が色濃く滲んでいるものが大半であると思われる。ゲームでもストーリー性のあるタイプのものは同様の傾向が見られる。だからこそ、ゲームを基にしたアニメやマンガも成り立つと言えよう。

こうした日本人の日常や精神性を含んだアニメ・ゲーム・マンガに海外の人達が触れることは、彼らに日本人の心を伝える役割を果たしている。部活が存在しない国では、日本の部活動を題材にしたアニメやマンガを読んで憧れを抱いたという話も聞く。

(4)ソフト・パワーとしての日本の現代ポップカルチャー

アニメ・ゲーム・マンガを核とする日本の現代ポップカルチャーはソフト・パワーである。「ソフト・パワー」はハーバード大学のジョセフ・ナイ教授が提唱した概念であり、「良い理念や文化によって相手を敬服させ、魅了することによって自分の望む方向に動かす力が『ソフト・パワー』」である(外務省「平成17年版 外交青書」第3章第5節「1 国際文化交流の促進」より)。

かつて、アニメやマンガは子供が見るものという考え方が我が国の大人の間でも支配的であった。今でもそんな頑迷固陋な考え方をしている人も少なくはない。しかし、1960~1980年代に子供であった世代は、特撮番組やアニメ番組を見て、少年少女マンガ誌を読んで育った世代でもあり、大人になってもそうしたアニメやマンガを引き続き見たり読んだりしている人も多い。そうした世代は既に40代、50代となっている。

海外では日本以上にアニメやマンガは子供が見るものといった考え方が強いようである。しかし、『ポケットモンスター』(以下、ポケモン)のゲームやアニメに慣れ親しんだ世代、『ドラえもん』、『ドラゴンボール』、『美少女戦士セーラームーン』、『SLAM DUNK』、『名探偵コナン』、『ONE PIECE』、『NARUTO-ナルト-』など世界的にも人気のあるアニメを子供の頃にテレビなどで見た世代も大人になっており、引き続き見たり読んだりしている人も増えている。

日本のアニメやマンガに慣れ親しんでいない人には分からないかもしれないが、日本のアニメやマンガは大人の鑑賞に応える内容を兼ね備えている。日本人が古来大切にしてきたような価値観や生活感が自然な形で入っている。道徳の教科書を読むより、『ドラえもん』『ポケモン』『ドラゴンボール』を見た方が、よほど道徳が身につくのではないだろうか。例えば、自然と調和することの尊さ、敵対しても敵を殲滅するのではなく最終的に大きく包み込む生き方、などがこれらの作品の随所で描かれている。

こうした古来の日本の価値観が、アニメ・ゲーム・マンガを核とするソフト・パワーとして世界の人々に受容されていくことは、我が国の経済的利得のみならず、長い目で見れば厳しい安全保障環境の緩和にも貢献することとなろう。

日本のソフト・パワーはまだまだ伸びる

日本のアニメ・ゲーム・マンガを核とする現代ポップカルチャーに子供の頃に親しんだ海外の人々は、上の方の世代は今や社会の中堅層となりつつある。そうした世代が引き続き日本のアニメやマンガに慣れ親しみ続けるならば、その下の世代が増えていくことと相まって、日本のソフト・パワーはまだまだ伸びると考えられる。

『すずめの戸締まり』の海外公開の際は、新海誠監督をはじめとするスタッフが現地の舞台挨拶などに赴いている。その際の、プレミアム上映会やサイン会の様子の写真を見ると大人が多い。他の日本のアニメ映画でも同様の現象が見られる。日本と同様に、大人も引き続きアニメ・ゲーム・マンガに慣れ親しみ続ける現象が広がりつつあるのではないだろうか。

自分自身が楽しい、他人を楽しませたい

海外では軍事分野の技術開発が民生転用される例が多いようだが、日本では民生分野の技術革新がリードしている事例が多い。古来、日本は「遊び心」を尊んできた。「遊びをせんとや生れけむ」(後白河法皇編「梁塵秘抄」より)は、多くの日本人が共鳴できるのではないだろうか。茶道、華道、花火、浮世絵などいずれも「遊び心」へのこだわりが生み出し受け継がれたものであり、日本文化の一端を担うようになっている。

伝統的文化もアニメ・ゲーム・マンガなどの現代ポップカルチャーも、日本のコンテンツは自分自身が楽しいから作っているという側面が強い。そして、他人を楽しませたいという欲求の発露でもある。それであるからこそ、慣れ親しめば世界の人々にも根源に響くコンテンツとなっていると考える。

儲けようという動機が先に立つようでは見透かされるし、利権動機ではクリエイターがついてこない。一方、いくら内容が良くても売れるとは限らない。売る仕組みはやはり重要である。かつてのジブリ映画や近年の新海誠監督作品は、監督とプロデューサーの役割分担が上手く機能した好事例と考える。作品自体が非常に優れているのに加え、プロデューサーを中心としたチームがヒットするための仕組みづくりを上手に遂行している。また、監督とプロデューサーが制作初期段階から意見交換を重ねていくことで、コンテンツの内容もクリエイター単独で進めていくよりもより良いものに仕上がっていくように思われる。

日本のソフト・パワーを積極的に活用するためには、クリエイターが楽しく仕事できる環境を整え、コンテンツを売り出す仕組みを組織的に運営していくことが肝要なのではないだろうか。企業や政府はそうした体制を整えることで、事業機会拡大やソフト・パワー発揮の果実を得られるであろう。実際、本稿で挙げた作品に関わった企業や本稿では触れなかったヒット作品に関わった企業は、収益拡大の果実を得ているのである。

なお、本稿で具体名を挙げた作品は、一部を除いて筆者の好みというわけではありません。

図1の注

注1:放送コンテンツ海外輸出額は、番組放送権、インターネット配信権、ビデオ・DVD化権、番組フォーマット・リメイク権、商品化権などの海外売上高の総額。

注2:NHK、民放キー局、民放在阪準キー局、ローカル局、衛星放送事業者、CATV事業者、プロダクションなどへのアンケートを基に算出。

注3:2016年度以降は、ゲーム化権を明確に含めて算出を行ったことなどの変更がある。2017年度以降は国際交流基金事業で提供されたものを含む。

注4:「不明」は図示していない。2016年度は「不明」に「ゲーム化権」が全て含まれ、不明分が約100億円と大きい。

図2の注

2019年度の海外輸出額について、放送事業者から訂正の報告があったことを受け、修正を行っている。2019年度について総額及びジャンル別については修正後の金額が公表されているが、ジャンル別地域別については修正後の金額が公表資料では入手できていないため、図1と図2のアニメの総額は一致しない。

図3の注

「ゲームソフト」とは、家庭用ゲーム機、PC(パーソナルコンピュータ)、アーケードゲームで利用されるゲームソフト及びネットワーク上で流通するゲームソフトとする。ただし、ゲーム機で動作するものであってもゲーム用でないソフトは含まない。基資料の輸出額は「家庭用」のみ表示されている。

20230412 執筆 主席アナリスト 中里幸聖

前回レポート:

「地方活性化は戦国時代、幕藩体制を参考に」(2023年3月31日)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?