昭和30年代少年の浜松町地政学 【東京は芝神明、浜松町あたりのものがたり】

野口富士夫『私のなかの東京』(昭和53年6月25日発行)は、あとがきに、「可能な限り詳細に東京の現状をさぐって、それに明治以後の文学作品と、私の記憶のなかにある過去の東京の姿を重ね合わせてみようとしたものである。」とあり、さらに「文学作品に深入りすることは極力避けて、現在の市街のありかたと回想に重心をおいた」とあるように、著者の回想に基づいた、東京の街への再訪記となっている。

著者は、明治44年生まれで、慶応大学文学部中退、その後は都心の転居を繰り返しているものの、青春時代の回想が中心となれば、主に大正から昭和初めと昭和51年から53年ごろの東京の風景が重ね合わされることになる。

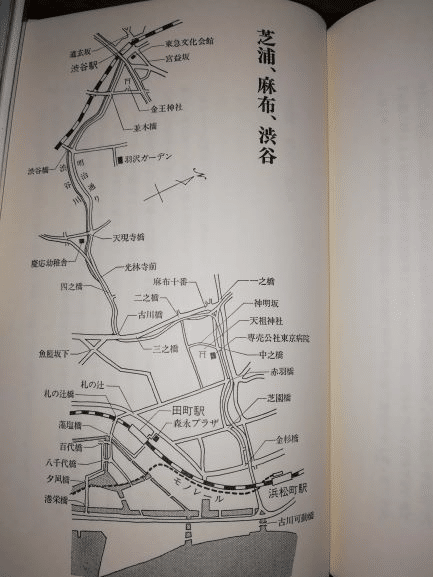

目次を見れば、「芝浦、麻布、渋谷」といった章があり、浜松町周辺について書かれてあることが想像され、期待が膨らんだ。

読み始めて、いきなり、頭がくらくらしてきたのは、「芝浦、麻布、渋谷」の章にある以下のような文章だ。

ーー浜松町駅を出た山手線外廻りの国電が田町駅のホームへ入ろうとすると直前の右側に、つい最近ー少なくとも戦後の昭和四〇年代までは横にひろい長方形の真黒な水たまりが残されていて、かなり多くの漁船が停泊していた。ーー

この「横にひろい長方形の真黒な水たまり」を電車の窓から見ていたころが僕にも確かにあった。車窓からの光景が、現像液から浮かび上がってくるモノクロ写真のように記憶の暗室でたちまちあらわれてきたのだった。

ーーその水たまりの正面に線路と平行した木造二階建ての大きな料亭があって、屋上に「いけす」というペンキ塗の看板が掲げられていたのを思い出す。ーー

真黒な水たまりは、漁船が停泊していることからみても、ここまで引き込まれていた海に違いなかったのだが、そのほとりに立つ文字が薄れた看板を掲げた木造の建物がある寂れた風景は、小学校5年生から、慶応義塾大学の北側にある塾に、毎週浜松町から田町まで電車で通っていた少年には、見慣れた風景だった。

今から思うとその塾に通うのに、わざわざ電車に乗らずに、増上寺から赤羽橋をわたっていっても、時間的には変わらないのだが、電車を利用したのは、浜松町の町を過る途中で寄り道しないように配慮した、当時の親たちの考えだったのだろう。小学生に身にしてみれば、自分たちだけで電車に乗って学習塾へむかい、今まで知らなかった町、この場合は、三田の町だが、そこに通うというのは、やはり、相当特別な思いを起こすものではあった。田町駅の西口から第1京浜国道をわたり、慶応大学へ続く路地のような狭い道に店屋が立て込んだ三田中通りを抜け、三田通りにでる道筋には、浜松町にはない学生街の猥雑な気があふれており、新鮮で刺激的だった。

車窓から見ていた、海水を引き込んでいる真っ黒な水たまりは、「明治はおろか江戸時代の芝浦海岸の海岸線をしめす痕跡だった」そうだ。

ちなみに、『江戸文学地名辞典』によれば、「芝浦」とは、「本芝町の東海岸をいう。芝口新橋より南、田町の辺までの惣名。」で「古くは、竹芝の浦といったのを約めて芝浦といい、また芝浜ともいう。」とある。

芝口新橋は、今でいう銀座8丁目の南側、銀座通りの先、首都高と交差しているところにあった橋、そこから旧東海道である第一京浜を南に向かっていった田町あたりまでの海岸線の地域を芝浦といったらしい。そして、この長方形の黒い水たまりは、今は、埋め立てられ、区立本芝公園となっているが、こここそ落語「芝浜」の主人公が夜明けに買出しに来た、芝浦の雑魚場があった波打ち際の魚市場であった。この波打ち際は新橋横浜間の鉄道が走るようになり、現在の鉄道敷設の起源となったのだった。

このあたりは、本芝海岸ともいわれ、明治大正には、「いけす」はじめ料亭や旅館がびっしりと立ち並び、ずいぶんにぎわっていたようで、当時の文学者たちも会合を開いたりしていた、とのこと。この本では、ここらあたりの興味深いエピソードも紹介されているが、田町の話なので浜松町界隈に話を寄せることにする。

浜松町の海よりの土地は芝浦の一部ということになるが、浜松町というまちの全体的な範囲をイメージすれば、東京湾に流れ込む古川から北側、第1京浜国道(旧東海道)でいえば、金杉橋から北、浜松町1丁目の交差点(旧新橋6丁目の交差点)より南側あたり、東側は東京湾、西側は増上寺の境内までといったところになるだろうか。

浜松町の歴史といえば、徳川家康の江戸入府に始まり、幕府開府とともに旧東海道(第一京浜国道)が定められ、街道沿いに様々な店屋が並び、現在の浜松町1丁目あたりが商店地域の中心となったところから始まっている。その時代から、街道に迫っていた海岸線の埋め立てが始まり、大震災後の竹芝桟橋の開港までは長い時間がかかることとなる。

元禄9年(1696年)に名主が、芝増上寺の代官から、遠州浜松出身者に変わり、町名も浜松町になったということだ。

浜松町の北側、東海道の東側には、芝新銭座(しばしんせんざ)と呼ばれる地域があった。江戸時代の初期に、この場所で寛永通宝が作られていたことが由来となっている。

幕末には、慶應義塾の前身である英学塾が福沢諭吉によって開かれた。

上野の彰義隊の戦いの音と煙に気をとられる、学生たちに、福沢諭吉が、学問によって視野を広く持つことが未来に寄与することを説いたのはこの場所である。

そして、ここに、大正3年、東京市神明尋常小学校として創設されたのが、私の母校である港区立神明小学校だ。残念ながら、生徒数の激減により、平成7年3月で廃校となり、今は、校地の一部は、保育園として残っているようだが、大部分はマンションやビジネスビルになってしまっており、石碑を残すのみだ。

もともとは、浜松町の北側、新橋寄りに東京市桜川尋常小学校があったが、生徒数が増えすぎたために、浜松町から通う生徒のために、神明小学校が創立されたという。今は、桜川小学校も廃校となり、芝公園に隣接した御成門小学校に神明小学校と合流している。

先に書いた、イメージ的な浜松町の領域とは、この神明小学校の校区とほぼ重なる。

さて、野口富士夫『わたしのなかの東京』に戻ると著者は、三田田町を散策した後に、電車で浜松町に移り、北口から線路沿いに田町方向に向かい古川につきあたると、古川を上流に向かって歩き出すこととなる。

古川を『江戸文学地名辞典』で見ると

ーー金杉橋の下を流れて芝の海へ入る川は、新堀川とも金杉川ともいわれるが、その上流は渋谷川と称し、やがて麻布の四の橋、三の橋、二の橋を過ぎて西流し、一の橋のところで屈折して東に向かい、中の橋、赤羽橋をくぐって金杉川へつづくのである。ーー

現在では、大雑把に、渋谷区にあるあいだは渋谷川、港区に入ると古川と呼ばれているようだ。浜松町の人間としては、当然古川となる。

古川が第一京浜と交差するところで架かっているのが、金杉橋。その先で三田通の入り口に架かっているのが赤羽橋となる。その先は、一の橋があり、麻布十番商店街が川から丘の方へと広がっている風景となる。

昭和30年代の浜松町の子どもにとっては、金杉橋が南側のひとつの境界線だった気がする。金杉橋を田町の方へ渡り、川沿いに右に折れて、すぐに左へ入る道筋には新堀商店街と呼ばれる大きな商店街があり、本屋はじめ大きな店屋があり、僕にとっては、小遣いに余裕があるときにはここまで遠出する楽しみがあった。非日常的な位置だったわけだ。

この金杉橋は、広重の『名所江戸百景』にある「金杉橋 芝浦」で有名だが、本書では、昭和24年に12月に発行された神崎清『売笑なき国へ』という小説から次の箇所が引用されている。

ーー芝浦の埋立地ができるまでは、青い浪のうちよせる海岸であったが、川口町の漁師たちは、今でもハイ縄(はえなわ?)という古い漁法を守っている。ゴカイを入れた盤台、海苔をほす道具、貝がらをしいた道・・・磯の香りがどこからともなくつたわってくる。ーー

川口町は、金杉橋より下流で古川を挟んで、浜松町とは反対側にあった町の名前である。

ーーおかみさんたちの何気なく使っている言葉は、いわゆる標準語ではなくて、江戸下町の伝統をくむきっすいの東京語である。ーー

昭和30年代には、墨汁を思わせる色合いに時折強烈な悪臭を放つ川となっていたが、戦前までは、子どもたちが泳いでいたという話を地元の親の世代から聞いたことがある。昭和24年には、まだ、その雰囲気がわずかとはいえ、残っていたようだ。

引用した文章は、「台湾からの引揚者と称する人物がバラックを建ててそのへんがパンパン宿街になったのを、地元の婦人会が世論に訴えて追放するまでのいきさつを述べた」小説ということだ。

小説のネタになるような事件があったことが想像される。

ーーもともと「芝で生まれて神田で育ち」というのが江戸っ子のちゃきちゃきとされていたのだから、このへんから大門通りの芝神明にかけての一帯には、浅草、下谷、深川あたりよりももっと色濃く江戸っ子気質がのこっていても不思議はない。ーー

「芝で生まれて云々」というのは、子どものころからよく耳にしてきたフレーズだが、芝というとどうしても芝神明神社の周辺のイメージが強かったので、あまりピンとこなかったのだが、この文章を読んで長年の疑問が解けた。「芝で生まれて」という言葉の背景には、芝浦の海岸線とそこで生活する漁師たちの潮っぽい雰囲気が入っていたのだ。

芝川口町の古川を挟んだ反対側には、芝湊町、その北側には新網町があり、これらの町と雑魚場につながる地域含めて、独特の風俗、「芝で生まれて」といわれる風俗があったようだ。

古川の河口付近については、江戸時代から、「本芝・芝金杉地域では水辺空間の独立性が高く、地先権の認められた江戸中心部とは異なり、公共性の高い「入会地」となっていた。そのため利用形態にはそれぞれの町の生業に応じ多様性が認められ、一方既存の町屋敷の町並とは独立した町並が河岸地に形成された。」(「近世における本芝・芝金杉地域の水辺空間の所有形態・利用に関する考察」京都大学工学研究科高林萌 東京理科大学工学部教授伊藤裕久 日本都市計画学界2017)としている研究もある。

芝湊町と呼ばれている地区には、今でも船宿が多く、屋形船が多く係留する河岸風景となっている。芝湊町の北側、現在の世界貿易センタービルの南側にあったのが、南北に分かれていた芝新網町。

芝新網町といえば、明治26年刊の松原岩五郎著『最暗黒の東京』で、東京三大貧民街のひとつとして紹介され有名になった。芝新網町は、現在の浜松町2丁目あたりになるが、そこに古くから残る讃岐小白神社境内の力石由来記という石碑には、「江戸時代文化文政年間(十九世紀前半)このあたりは、芝新網町といわれ幕府公認の網干場となり、漁師・職人など町衆が住む地域でありました。」とある。そもそも新網町は、江戸時代の初期に幕府公認の網干場として開かれた漁村であったらしいが、客人を招き入れることを尊ぶ漁村の気風に、増上寺を追い出されたいわば破戒坊主たちや願人坊主たち、大道芸人、さまざまな職人が流れ込んできて、統治権力が及びにくい自由領域である、一種のアジールが形成されていたようだ。

ーー願人坊主(がんにんぼうず)は、江戸時代(17世紀 - 19世紀)に存在した日本の大道芸人で、神仏に対する参詣・祈願あるいは修行・水垢離を客の代理として行うことに始まり、江戸市中を徘徊して軽口、謎かけ、住吉踊り、あほだら経など、さまざまな芸による門付、あるいは大道芸を行う者の総称である。乞胸と同様に芸能中心の賤民である。『Wikipedia』

裕福な町人や漁師が住んでいたとは思えないが、芝浦にあった漁師の開放的な文化に職人や大道芸人などの一芸に秀でた芸能色の強い文化が、融合された独特の文化が形成された、と言えるだろう。

だが、明治の代になり、アジールを保障していた幕府がなくなり、社会の仕組みの変化により、漁村の開放性や大道芸の位置づけもかわると、この地区は、貧民が集まる、単なる細民街、となり、松原岩五郎などのジャーナリストに都市の闇として取材される対象となってしまったようだ。その後、1923年の関東大震災により、新網町はじめ、東京の三大貧民街は消えてしまい、現在のような普通の町に編成されていった。

新網町出身の最大の有名人は、浪花節を確立した浪曲師桃中軒雲右衛門だ。願人坊主が多く住む地域から、国民的な芸能になった近代浪曲を作り上げた芸人が生れ出たことは偶然ではない。旧新網町の地に「桃中軒雲右衛門生誕の地」という石碑を建てる話が、彼の死後に持ち上がったが、地元民の反対で中止になったという話を聞いたことがある。昭和の初め、震災後の話らしいが、確かではない。

昭和30年代の少年少女たちが嗅いでいた、浜松町で暮らす人たちが生活の中で醸し出す気質や文化の基層には、芝浦と呼ばれていたころからあった漁師たちの開放的な面とそこに受け入れられた漂泊の一芸才人たちの刹那的な快楽への強い欲求があったと言えるだろう。

さて、古川の金杉橋と赤羽橋の間にはいくつかの橋があるが、なかでも芝園橋は、たもとに芝園館という東京でも古手の映画館があったことで知られていた。芝園館は、浜松町の住民にとっては、地元の東宝系映画館となる。僕が、小学生のころ、東京オリンピックの記録映画を学校から観に行ったのは、この映画館で、1965年のことだと思う。

1969年に公開された大島渚監督『少年』のロケの際に、スタジオがわりに使用されたという記事を、そのころ映画少年になりたてだった僕は読んで、芝園館が既に廃館になっていたことを知ったのだった。

野口富士夫『わたしのなかの東京』では、古川から渋谷川と名前を換えたあとも川に沿った散策を続け、渋谷の道元坂、宮益坂の記述となるが、浜松町から離れてしまうので、追うことはやめることにする。

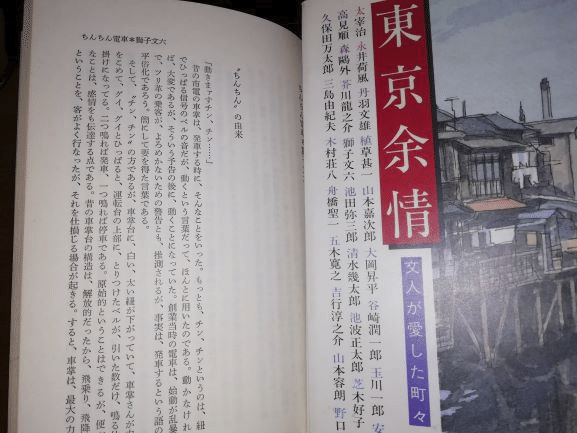

昭和41年刊獅子文六『ちんちん電車』は、タイトル通り東京の市電の思い出を語ったエッセイで、慶應幼稚舎から慶應義塾大学まで通った獅子文六が多く話題にするのは、当然のことながら、品川・新橋間の市電風景だ。

昭和40年の秋に獅子文六が品川で乗り込んだ都電は、品川・上野間を走る1番系統線だ。

そのなかに、「芝浦」という章があった。三田の次の東京港口という停留所で降りる。獅子の記憶によれば、ここは、芝橋といったらしい。

ー芝浦と聞くと、とたんに懐かしくなる。

というのは、獅子文六の中学時代の友人の実家が、芝橋付近から海岸の方へ入った裏町で魚問屋を営んでいて、訪ねたことがあったせいかもしれないが、「芝で生まれて云々」という例の唄(?)が引用され、芝にあった気風、漁師町の気風に好意を持っている様子がうかがわれる。

ー今日でも魚屋さんが持ってくる芝エビなぞもここの特産だったらしい。

ー芝煮という料理法がある。これもこの付近で、魚がたくさん獲れたことのことの証拠になるが、メゴチ、ハゼ、そのほかの雑魚を、醤油とショウガでざっと煮ただけの料理である。ひどく原始的な、また江戸的な料理だが、材料がほんとに新鮮でなければ、味をなさない。

僕は、残念ながら、芝煮というのは食べたことも聞いたこともなかった。

ー私が芝浦を知ったころは、もう、漁業地の面影はなく、工業地と花街と住宅地の複雑下様相を呈していた。

獅子文六の「私が芝浦を知ったころ」とは、明治の末期から大正初めのころのことだ。また、ここでの花街は、前に書いた料亭「いけす」などが立ち並んでいたあたりのことらしい。

獅子文六の記述は、再び当時の市電1番系統線に乗り、金杉橋を渡り、大門に到着する。

大門はいうまでもなく、増上寺や芝東照宮の参道の入り口である。上野や浅草から大門行というのがあったのは、市電の車庫があったからだけでなく、大門がひとつの名所だったからだろうとのこと。当時は、芝公園を「山内(さんない)」と言っており、三田の学生が「山内へ行って話をつけよう」といえば、穏やかでない事態を意味した。

ーー大門から新橋寄りの方は、芝神明だが、ここに花柳界ができたのは、やはり、門前町の意味があったのだろう。その昔のゲイボーイが、ここに屯したのは、増上寺の坊さん用だったにちがいない。明治の頃は、料理屋、待合いのほかに、矢場という安い遊び場があって、小さな弓を引いて遊ぶのだが、それは表面で、接待女が売春をしたらしい。中学生の頃、その前を通って、何か空恐ろしい空気を感じた。

増上寺は、徳川家(とくせんけ)の菩提寺なので、別枠として、芝神明の中心といえば、やはり、芝神明神社だろう。芝大神宮というのが現在の正式な呼称だが、地元の人間は、「神明さん」と呼んで親しんできた。2年ごとに開かれるだらだら祭りでの、新橋の西側から東麻布までの広い土地の氏子たちが担ぐ神輿の集合した壮観な風景、夏に開かれる「7の日の縁日」など思い出は尽きない。

昭和30年代までは、門前の花柳界はまだあり、だらだらまつりの一夜、深夜の零時には芸者神輿が芸妓さんたちに担がれ、奉納された。半纏に腹掛、短めの股引きから露出した白粉たっぷりの肌は、深夜の闇のなかで艶やかに光っていた。大門から増上寺山門までの参道の両脇は寺が静かに立ち並んでいる一方で、大門から北東にある神明さんの参道界隈には、花柳界と商店街が俗っぽい賑わいをみせていた。

神明さんにお参りに行くと第1京浜から入った、手前の参道では料亭の壁の向こうから三味線を練習する音色が聞こえていたものだった。

昭和30年代、浜松駅の北口(当時の改札は北口のみ)から高架下の道路をわたり、ガード下を山手線の内側に出たところ(現在の文化放送)に、木村屋というパン屋さんがあった。小学校1年生のときに、母親に頼まれ、昼飯のパン屋を買いに行くと突然後ろから声をかけられ、振り向くと薄い化粧をほどこした、見たこともない浴衣の少女が立っていた。子どもながらもその可憐な美しさにどぎまぎして、さっとパンを買って振り向きもせずに帰ったことがあった。あとで、その少女は、実は小学校の同級生だったことに気づいた。その日は神明さんのお祭りの日で、その少女は祭りのために着飾っていたのだけなのだが、今から思うとその艶めいた変身ぶりの基層には、花柳界があった浜松町がもっていた文化があるような気がする。

江戸時代の浜松町は、旧東海道沿いは商家が並ぶ商業地域で、その裏手、増上寺のある西側には寺院が多く建ち、海に向かう東側の土地には、松平家や森家、酒井家など、徳川将軍の家臣である大名屋敷が建ち並んでいたという。

明治になってからは、旧東海道と海に挟まれた地域の大名屋敷はなくなり、商店や小さな工場、住宅が混在する地域になった。

僕の母校である、廃校となった港区立神明小学校は、旧東海道の東側、現在の浜松町1丁目にあった。神明小学校の学校区は、現在の住所でいうと、浜松町1丁目、浜松町2丁目、芝大門2丁目(一部はほかの小学校の選択も可)、海岸となる。神明小学校の前身である神明尋常小学校は、桜川尋常小学校から分離したことは前に述べたが、神明さんのある神明商店街は、桜川尋常小学校に残ったのである。

海岸地区は、新開地なので、別だが、浜松町1・2丁目、芝大門2丁目は、生活に必要な商店はほぼあった。それぞれの町から外に出ずに生活ができるようになっていたのではないだろうか。あるいは、それぞれの町のブロックの中で生活をしまう様にしていたのではないだろうか。小学校の友だちの親の職業は、魚屋、酒屋、小料理屋、居酒屋、寿司屋、和菓子屋、靴屋、仕立て洋服屋、着物屋、喫茶店、自転車屋、ペンキ屋、ブリキ屋、そして、食品工場から鉄工所といったいろんな町工場というふうに自営業が多く、各町ごとに生活に必要なものが町内区域でそろうようになっていたようだった。

僕の家は海岸地区のアパートだったが、阿佐ヶ谷から引っ越してきた母にとって、いちばん困ったのは、買い物をする上で、同じ商品をいろいろな商店で比べて買うことができなくなったことだった。確かに阿佐ヶ谷の商店街のようにいろんな商店が軒を連ねて大勢の人が行き来し、安くて良いものを探して歩くような商店街はなかった。阿佐ヶ谷や荻窪の商店街に慣れていた母にとっては、神明商店街は生活の活気無く、町中の商店はあちこち行かねばならずで使いこなすのが難しかったらしい。

その代わりと言っていいのかよくわからないが、ご用聞きのお兄さんやおじさんはよく来てくれた。駅の海側に突然出現した鉄筋コンクリート4階建てで3棟もある官舎が珍しかったのかもしれない。親しくなった八百屋のお兄さんには、ついでにちょっとした買い物を頼めるようになっていたようだ。僕は、小学校の低学年のころまで、よく遊んでもらったりもしていた。このお兄さんたちは、山手線の内側、小学校のあった町のなかにあった商店から来ていた。

昭和39年以前の浜松町の中心といえば、小学校のあった現在の浜松町1丁目の地域だったような気がする。小学校に通って親しんでいたということもある。山手線の外側の海岸地区からの通学の際に、山手線のガードをくぐり、内側に入ると、まずパン屋さん、その隣にパチンコ屋、喫茶店、寿司屋、和菓子屋、学校につくまでに、将棋囲碁屋、居酒屋、酒屋、小料理屋、中華料理屋、そばや、仕立て洋服屋、八百屋、不二家のお菓子工場、鉄工所、魚屋、駄菓子屋、ペンキ屋があり、その合間合間は、狭い路地が数本あり、アパートが立て込んでいたり、といった具合だった。

狭い路地には長屋があり、友だちが住んでいるので入れるものの、外の道路から見ると中が見えずらく、入りにくいところがあった。

現在の世界貿易センターやモノレールの駅があるところには、それ以前は、GHQのモータープールの廃墟があり、浜松町駅の西面には大きな幽霊屋敷でもあるかのようだった。

実際、昭和36年に放送され、全国の少年少女を震撼させた連続テレビ映画『恐怖のミイラ』は、ここで撮影されていた。何度か忍び込んだことはあるが、コワさは半端ではなかった。

その廃墟の先にある地域、旧浜松町4丁目は、独特の乾いた空気があり、友だちも多く、よく遊びにいったが、今なら、このハードボイルドはどこから来るんだろうと思うような大人っぽい奥行きを感じさせる雰囲気だった。この先には、古川があることはわかっているのだが、そのさらに先には何があるんだろうと思うと大げさに言うと宇宙の果てを考えるようで唸らざるをえないというか、想像もつかなかった。小学校のあった地区の先には、新橋という街があるというわかりやすさに比べてとのことだが。ケンカで言うと怒らせると怖い一本気なやつがいた感じだ。

今の芝2丁目の地域は、山手線の外側の海岸地区に住んでいた僕にとっては、少し遠くなることもあり、今までの2地域に比べると漠然としたイメージだが、専門的な商店が多かったような気がする。染物屋、ブリキ屋、修行に来ている若い衆が多い和菓子屋、漢方薬屋、築地に食堂を出している家など。何ていうか、一目ではわからない町衆風情なのだった。聞いてみるとああそうかということになることが多かった。そういう意味では、良い意味で油断できなかった地域だ。

この3地域に比べると、僕の住んでいた海岸地区は、新開地そのもので、店屋は、竹芝桟橋までゆかないと一軒もなかったし、竹芝桟橋にある店屋は、生活必需品を売る店ではなかった。

さて、浜松町の陸側の象徴でもある芝神明神社(現在の芝大神宮)のあたりについて記しておこう。(以下、多くは、神社のHPやWikipediaによる)

子どものころから、神明さんと呼んでいたので、以降は、「神明さん」で統一する。

神明さんは、「武蔵国に置かれた伊勢神宮の御厨である「飯倉御厨」(『神鳳鈔』)に創祀された神明社に起源を持つとされ、当初は飯倉山(現港区芝公園)に鎮座していた。」(以下、「」内はWikipediaより)まず、伊勢神宮との繋がりの強さがわかる。

飯倉という地名は、「東京都港区麻布地域東部の歴史的な地名で、現在の住所でいえば、「東麻布一~三丁目、麻布台一・二丁目、麻布台三丁目、六本木五丁目東北角に当たる。」そうで、やたらと広い。 しかも、芝公園内にある飯倉山は、麻布というよりは完全に芝の地域である。

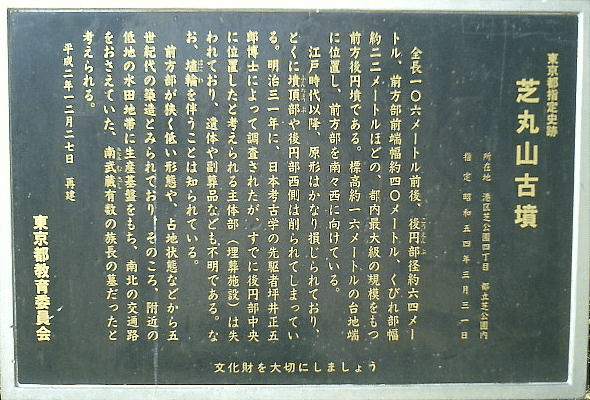

芝公園の飯倉山は、現在の芝丸山古墳があるところで、増上寺の南側にある芝東照宮のさらに南側にあり、「築造は5世紀中頃過ぎ(4世紀後半との説もある)とみられ、墳丘長125メートル(案内板では106メートル前後)という都内では最大級の規模である。」高さ16mほどの丘陵の東端にあるが、うっそうとした樹々が生いしげ、首都高や日比谷通りに囲まれたなかで、異界のものが棲み、地上の人間界を伺っているような異様な存在感を現在でも放っている場所だ。

「慶長3年(1598年)8月、増上寺が当神社の旧鎮座地(芝公園)へ移転することとなったため、現在地(港区芝大門)へ奉遷し、…以後、歴代将軍家・幕府の庇護を受け、社殿の造営・修復等は幕命により執行するとともに、幕府より種々の祈祷依頼があり、大名による参詣等諸侯からも崇敬を受けた。」また、増上寺に隣接することから参拝者も増え、旧東海道の沿線にあるので、旅人も多く旅の無事を祈り立ち寄ったという。

「参詣者が増えれば、それを当て込んで参道に数々の出店が見られるようになり、茶屋、揚弓場、吹き矢、花の露屋(化粧品)、角力、手妻(手品)、軽業、剣術、富籤興行、岡場所・陰間などの風俗店や、芝居などの見世物小屋で賑わ」った。江戸時代の後半には、江戸で出版される娯楽本の版元があったり、伊勢信仰の興隆の際には、参詣者がいちだんと増えたという。

当時の芝神明宮界隈の様子を今にも伝えるのは、文化二年二月(1805年3月)に起きた町火消し「め組」の鳶職と江戸相撲の力士たちの乱闘事件だ。「め組の喧嘩」といわれるこの事件は、講談や芝居の題材となり、有名になった。「(この喧嘩は)規模としては小さい。庶民の注目を集めたのは、事後処理が相撲興行を取り仕切る寺社奉行と、町方の事件を裁く町奉行、後には農民の訴訟を取り扱う勘定奉行も乗り出して、評定所の基本的な構成員である三奉行の協議によって進められるという、当時とても珍しい形をとったためだった。」(『Wikipedia』より引用)という。当時の神明さん界隈は、寺社奉行、町奉行、勘定奉行、が乗り出さざるを得ないような複層的な統治空間となっており、この複層性により、権力者による一元的で精巧な支配を免れ、権力者が簡単には手を出しにくい、一種のアジール的な空間が出来上がっていたのかもしれない。

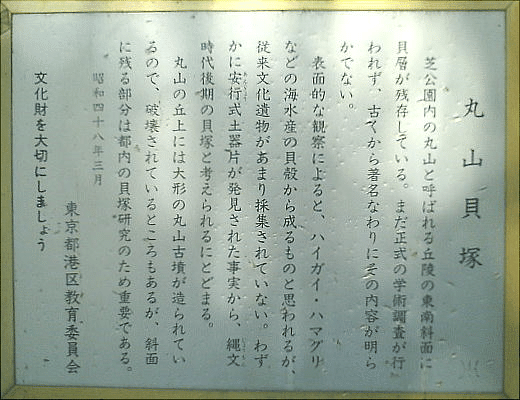

神明さんがもともとあったという芝丸山古墳は、古代においては、都内では最大級の規模の古墳(江戸時代から削られてきて後円部分は消滅している)であり、古川の河川沿い、芝園橋のすぐ北側にあったことからも、4世紀後半か5世紀中ごろに河川を利用して人と貨物の運搬を差配していたかなり有力な豪族の象徴であったことを想像させる。その豪族の一族を征服あるいは恭順化し、かれらの領地を直接支配していった大和朝廷により、伊勢神宮との強いつながりができたのであろう。ひょっとすると古墳の上に建てられた神社は、大和朝廷が滅ぼした豪族一族への霊鎮めの意味合いがあったかもしれない。また、古墳のある丘陵の東南斜面からは縄文時代後期の貝塚が発見されており、古墳時代よりもさらにさかのぼった時代から人の営みがあったこともわかる。元々は芝丸山古墳にあった神明さんの根っこは日本の歴史上かなり深いところにあるようだ。

神明さんを中心とした浜松町は、江戸時代においては、江戸と周辺との境界線上(どちらかというと周辺に近いか)にあって、芸能娯楽文化の拠点として隆盛を誇っていたことが記録されている。先に記した神明さんのお祭の時に氏子たちを介して、氏子たちの総神輿揃いなどで目に見える形で噴出してくるエネルギーの基盤になっているのは、「め組の喧嘩」が辛くも体現した、江戸時代での華やかな盛り場の伝統だろうし、もっとさかのぼれるかもしれない土地の霊力だろう。

そして、古川河口沿いにできていたアジールのように、明治維新により、幕府の庇護がなくなり、増上寺が勢いを失ってゆくなかで、文明開化を迎えた神明さんやそのまわりの町々は、求心力を失い、大きな変化を遂げることとなる。

文明開化は、学校創立の歴史をみればわかるという通りで、尋常小学校が桜川から神明へと新橋方面から創建されてきたように、浜松町に訪れる文化の波は、明治以降は、新橋方面からの影響が大きくなってゆくのだった。

というわけで、浜松町の精神誌を歴史的にたどると、芝浦という地名に象徴される自然な海からもたらされた開放的で自由なスピリッツと丸山古墳に根っこのある芝神明神社界隈がもたらしていた無政府的な祭事空間のスピリッツがあるといえそうだ。そして、明治以降の近代化がはじまると新橋方面からの近代化の都市文化がやってくることとなる。

極端に言えば、昭和30年代浜松町の少年少女にとっては、銀座を控える新橋側からは新しい都会の空気が流れ、古川あたりからは時間的な堆積物となり発酵した香りを放つ空気が流れ込んできていたのが、浜松町ということになるだろう。僕のような海岸地区の少年にとっては、これに夏の夕暮れに鼻腔を刺激し、やがて身体をもすっぽりと包んでしまう東京湾からの潮風を加えれば、昭和30年代の浜松町の空気となる。