ゼロ次元「加藤好弘」に関するメモ その2 夢解読について 《加筆修正》

加藤好弘の晩年のインタビューが、WEB SITE「日本美術オーラルヒストリー」で公開されている。

加藤好弘は、20世紀末の数年にわたる滞米生活からの帰国後には、ゼロ次元の肩書を復活させるとともに自らをアジテータと称した活動も行っていたが、本来は、座談の名人と言われるようにミニマルな空間で少数相手にしゃべることを得意としており、インタビューのような形式で、その資質が生きるように思われるのだが・・・

2015年8月21日22日の二日間にわたって行われたインタビューは、かなりの長い分量で、現場に居れば、聞く相手にあわせ、得意の猥談をユーモアに混ぜたりしながら起伏のあるリズムをつくってゆく加藤節とも言われる独特の話法で飽きさせないのだが、残念ながら、文字に起こした場合は、その生き生きとした口調とリズムは半ば失われてしまい、だれに向かって何のためにしゃべっているのかわからないような、誇張された表現と空疎としか思えない内容が目に付いてしまう。

かくして、盟友の岩田信市がいみじくもこのインタビューについて長い付き合いの友人こそができる笑いをこぼしながら語ったように、「(加藤のインタビュー内容は)また、かなり(虚実を)盛っているんじゃないかね。」といったことになっている。岩田信市にしてみれば、あの話をどんなひとがどれだけ信じて感動するんかねといった感じだろう。

オレは特別な存在なんだ、なぜなら父親が権力と裏でつながっていた特別な存在だったからという、根拠のない自意識。その自意識に引きずられるように、語られる岡本太郎との関係、フランス現代思想をいち早く読み込んでいたというエピソード、父性的な権力への複雑な感情を吐露する警官たちへの思い。

例えば、岡本太郎との接点は、講演に数回通った以外にはないだろう。加藤好弘が多摩美術大学で指導を受け、生涯敬愛していたのは抽象絵画の川端実氏だったりする。

ゼロ次元儀式と抽象絵画には、接点がないようにも思えるが、岡崎乾二郎氏の下記の文章は、このことについて、示唆の富んだ指摘をしている。

ーーーキュビズム以降の芸術の展開の核心にあったのは唯物論である。

すなわち物質、事物は知覚をとびこえて直接、精神に働きかける。その具体性、直接性こそ抽象芸術が追求してきたものだった。アヴァンギャルド芸術の最大の武器は、抽象芸術の持つ、この具体的な力であった。

(岡崎乾二郎「近代芸術の解析 抽象の力」 豊田市美術館「抽象の力」展 2017.4.22〜6.11 図録より)

公開されているオーラルーヒストリーの場では、加藤節が思いっきり炸裂し、加藤節のファンにとっては、盟友岩田信市のように、にやりとするか、笑って楽しんでしまう作品になってしまっている。自叙伝を語るほかの作家たちとは、一線を画しており、加藤の場合は、「作品」としか言いようがない。

しかし、そのような香具師的な口上を除いて読めば、加藤好弘が日本美術、あるいは文化史のなかで位置していた場所がかなりはっきりと見えている内容と言えるのではないだろうか。

日本美術あるいは文化史のなかでの加藤好弘のアーティストとしての位置は、1970年の万博の景観写真の隣に「尻蔵界曼荼羅」の映像を置けば明解である。

マル、三角、四角という人工的な直線から作り上げてきた文明を象徴する万博の景観写真に対して、歪な丸みをおびるなど決して直線では描けない曲線を複層化した全裸の肉体の群像を重ねて尻から撮った映像を対置したときに、ゼロ次元儀式の面目躍如となる光景が出現してくる。定規と計算機によって書かれた設計図を基とする人工的な文明に対して、一見自然だが、その実人間の文化であるグチャグチャした肉体群の背面の映像。

加藤は、このポジションを生涯離れず、このポジションを深化させてゆくことを自らの使命とした。そして、1970年頃の意識変容体験により、この両者が同根であり、自分の位置する場所は、実は、対峙したものから枝分かれしていたことを認識するに至り、この両者を成立させた仕組みを究明することに生涯を費やしたようにもみえる。

しかし、この認識は、加藤が経験として認識した<真理>であり、体験した途端にするりと抜けてしまうという<真理>の属性を備えた、幻となるものでもあった。

70年代中期の加藤好弘は、LSDによる意識変容と万博破壊共闘派の権力による壊滅を経験し、次の芸術模索しているなかにあって、盟友桜井孝身の依頼により、アーチストユニオンの結成とその活動に力を注ぐこととなった。

アーチストユニオン運動の発端は、サンフランシスコのこんにゃくコミューンを畳んで、パリに住み始めていた九州派の櫻井孝身が、パリを歩行中にテロリスト容疑でパリ警察に拘束されたことだった。

フランス語でのコミュニケーションができなかった櫻井は、アラブ人テロリストとして扱われ、日本人アーチストであることを証明できずに拘束は長期にわたった。

この事件から、櫻井の提案により、日本人アーチストが海外で活躍する上でも、国内で大きな発表の場をアーチスト自身が持つ上でも、ユニオンを結成し、活動することが提起された。画廊での集まりなどで議論が積み重ねられ、加藤始め、60年代の読売アンパンで活躍したアーチストたちが多く参加し、アーチストユニオンが結成された。

毎年1月のはじめに都立美術館を借り、アーチストユニオン展が開かれ、名古屋ゼロ次元の岩田信市も参加し、作品を発表していた。

加藤は、講堂でのシンポジウムを主催することが多く、複数年参加した中では、1回だけ、某バレー団とのコラボレーションで、大ホールでパフォーマンスを行った。全裸儀式をおこなったことで翌日から警察が大ホールの催し物を注視するようになり、ちょうど美術館の内外の枠を越えた実験劇を予定していた寺山修司が会場内外での警官の多さに驚きその理由がゼロ次元と知り、構想していた実験劇が十分にできなかったことをユニオンに抗議し、ユニオンメンバーの会合で加藤のパフォーマンスが問題になったことがあった。加藤は、アーチストユニオンの結成には尽力し、それを読売アンパンの同窓会にならないように考え動いていたが、この事件をひとつのきっかけとしてユニオン内でどこかひとりずもうのようになったことを覚えた。

その頃は、アーチストユニオンの活動のこともあり、加藤が名古屋に帰郷することが増えていた。

70年代も後半になりかけていた頃、加藤は名古屋でひとつの夢を見た。

弟子のひとりがいつものように間抜けなことを行い、あ〜あ、また、あいつはオレが言ったことを理解せずに勘違いしたことをやっていると呆れる、というたわいもない夢のはずだった。

ところが、ここで加藤は、夢に出てきた弟子が同じ夢を見ていないというごく当たり前のことに思いを巡らせているうちに、ふと、夢というのは、自分だけが見ていた映像であるという、現実の素材を使用しながら作り出した自分だけの物語であることに気づき、はっとした。

意識変容体験で、加藤は、日常でもある現実という世界は、そのもので成り立っているのではなく、ふだん接している現実は、映画で言えばスクリーンに映っている映像であり、現実を変革するためには、映像のもとであるフィルムを変えなければならないという認識を持っていた。映写幕の映像からフィルム遡行する先には、光源があり、それが現実という世界を作ってきた仕掛けの元であるようなイメージを抱いてきていた。また、ゼロ次元儀式は、光への遡行を準備する儀式である(死の儀式でもある)ことを行為者としては捉えていた。そして、これらの世界観を自分の芸術の一面としていた。

加藤は、夢というマテリアルに、ゼロ次元儀式での実感体験とその後の深い意識変容体験、即ち、自分の芸術のマテリアルにつながるものがあることに気づいたのだ。

このときの加藤の直感は、夢が自分だけが体験した物語であるならば、夢それ自体は、無意識も含めた自己が反映しているものであり、そこに表現、体験される自分は、現実界での自分に対して、日常の現実界とは別の世界観から表現された自分だということであった。

日常世界への違和感、日常で掴んでいる世界だけがたったひとつの世界ではないことを加藤は、表現行為や意識の変容経験の中で、模索、表現してきた。

夢とは、日常の世界に対しての、夢を見るその人なりの日常意識へのテロリズムであることを加藤は発見していた。刻苦精励し、自分の正当化をひたすら図る日常の自分を戯画化して笑い飛ばしてしまうような認識とそれをもたらす視点。その視点が夢では、普段は意識しないもうひとつの自己から創作されているという仮説に加藤は打ち震えたのだった。

加藤は、夢についての自分の認識を言葉にすべく、夢に関する本を渉猟した。

夢の仕組みについては、精神分析、文化人類学、記号論等など分野に囚われずに自分と同じ認識の本を探し続けた。

「自分の夢解読は、レヴィ=スト―ロスを父とし、ユングを母として、生まれた。」というのは、当時の加藤がよく語っていたことで、その頃加藤の周りに集まってきていた大学生のスタッフたちに、ユングを読むことを勧め、構造主義の勉強会なども始めていた。

ただ、加藤が自分の夢解読でのレトリック、夢を題材にして自分の直感した世界観を語るレトリックを作り上げたのは、外林大作「夢判断~あなたの知らないあなたの欲望」という本の熟読からだった。フロイト派の外林による、夢辞典である本書は、夢の事象をどうとらえるかという精神分析的なレトリックを学ぶにはうってつけだったようだ。すなわち、夢に出てきた事物はどのような意味があるかということより、夢の事物とその意味との関係の在り方が、夢についての自分なりのことばをまだ開発していた加藤には、学ぶことが多かったようだ。

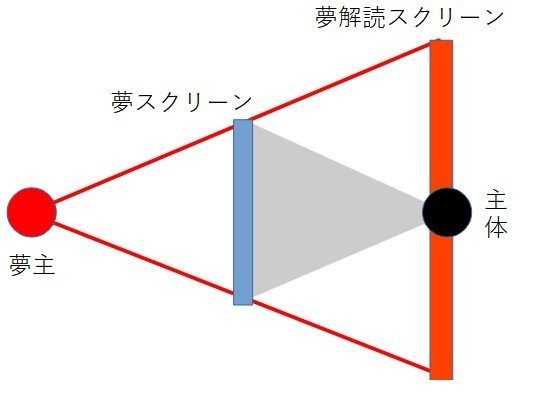

さて、加藤の直感した夢の構造とは、下記の図(二次元で表現)のようなものだった。

夢を見る「主体(=現実界にいる普通の私)」がおり、主体が見る夢は「夢スクリーン」に映される。「夢スクリーン」に夢を映写している、主体に夢を見せている、いわば夢の製造元は、「夢主」と想定された。

「主体」は、「夢主」の視点=価値観・世界観から作られた夢を「夢スクリーン」で見ている。

この「夢主」の視点から、現実界での主体を姿を見たさまが映写されるのは「夢解読スクリーン」となる。

加藤の夢解読とは、夢主から見た、現実界の主体の姿となる。

そして、大切なことは、「主体」がいる世界と「夢解読スクリーン」はずれながらも重なっていることだ。現実界というスクリーンと夢解読スクリーンという二つのスクリーンが主体(=自己)で重なり合っていることになる。

これが、加藤の夢解読の構造であり、この仕組みについての認識は、生涯変わることはなかっただろうと思われる。

例えば、60年代に行っていたゼロ次元儀式をこの夢解読の構造で解くと、「夢解読スクリーン=ゼロ次元儀式 : 主体のいる現実界=現実社会」となる。「70年万博の景観(=現実社会)」に対して、「尻蔵界曼荼羅(=夢解読スクリーン)」を突きつけることだったとも言える。

主体の加藤にとって、夢主と一体化することで、夢主の視点を得ることが夢解読の目標であり、夢主の視点から夢解読スクリーンに映し出された(現実界の)主体を観ることが夢解読の目標であり、その仕組みの発見こそが、意識の大きな変容体験の中で掴んだものを加藤なりの芸術表現となるはずだった。

ユングを夢解読の母としたのは、ユングが無意識からの視点(=夢主)を重要視していたからだ。(ただ、ユングにしてみれば、自分の心理学は押し寄せてくる無意識との戦いの記録であったかもしれないが。)

加藤は、自分の中に潜ってゆくことを「井戸掘り」と表現していたが、自分だけの穴と思っていた穴の奥の奥で、自分には収まり切れない大きなものに出会う、その出会いは自分でありながら複数の他者でもあるようなものとの融合みたいなものであり、井戸掘りのように縦に掘っていたところ、自分以外の他者ともつながっている水脈を発見してしまったような感覚だとよく語っていた。

この経験は、ユングが深い無意識の底に集合無意識を発見したことに通づるかもしれない。ユングの自伝にある、無意識から意識の世界を見ようとする姿勢は加藤にも同感できることだった。

加藤は、夢をコレクトすることで、夢に共通な仕組み、夢というのはどのように現実界の自分たちに関わっているのかを追求しようとしていた。そのために、構造主義的な思考方法を取り入れられないかを研究していたのだった。そのときに、レヴィ=ストロースが父となった。

1970年代後半の加藤は、自分が直感した夢解読の仕組みの深化と言語化に没頭していた。

夢解読の仕組みの図をみれば、夢主と一体化することとは、主体(=人間)の価値観ではなく、夢主(=人間以外のもの)の視点から物事を見てゆくことである。

この当時に書かれた加藤のエッセイ「芸術とはなにか」は、芸術という分野が、太古からどのように成り立ってきたかについての仮説であり、その中では、自然を表象して文化を作り上げた人類が文化文明という数学的なシステムに収まりきれない自然の表象あるいは自然そのものおどろおどろしさを伝えてきたものが芸術であり、芸術家とは、たまたまそれを伝える記号製作者ということが書かれていた。

この仮説は、アーチストユニオンから発生した、加藤よりもひと世代下のアーチストの集まりで発表されたが、作家としての名声と栄誉をめざすアーチストたちから、自分たちの個性をオリジナルとして重んじる姿勢を否定されたかのように内容を受け取り大きな反発を招き、その集まりは紛糾してしまった。

かつては、メイデイの日、労働者が溢れ気負い立つ共産党の集会に、日本人の男たちが冠婚葬祭に着用するモーニングに身を固め、その背中にはハダカのマネキンを背中に紐でくくりつけた恰好で乗り込んでいったゼロ次元加藤好弘にしてみれば、人々が集会する場の無意識の前提を覆すぐらいはごく当然の問題提起であったが、ひとつ世代下のいわば作家としての功績や名前にこだわるartistsたちとの活発な議論も行われず、ただアーチストたちのヒステリックな怒号に包まれ終わってしまったのは、加藤には思いも掛けなかった挫折になってしまった。

その後、この芸術論は加藤の口から語られることはなかった。

1979年の秋に、月刊美術手帖編集部から、久しぶりの原稿の依頼があった。タントラ展が開催されるので、タントラについて書いて欲しいという依頼だった。

70年代前半に3回にわたりインド・ネパールを家族と仲間を連れて旅し、インド服に身を包み、バガバッドギータなどのインド哲学を語ることの多かった、加藤は、ゼロ次元というよりもインド通の加藤という言われ方するようにもなっていた。もちろん、加藤が夢解読という新しい芸術活動を始めたことなどは、世間ではだれも知りもしなかった。

夢解読にそれこそ夢中だった加藤は、この原稿依頼にあまり気乗りしなかったが、せっかくの依頼を無碍にすることはないという周りの声に押し出されて引き受けることとなった。

大学生の若いスタッフたちに資料の収集を依頼したところ、その中に、「ローカーヤタ―古代インド唯物論」 (1978年) デービプラサド・チャットーパーディヤーヤ(著)佐藤任(訳) ローカーヤタ・古代インド唯物論刊行会(発行)という本があった。

この本をもとに書き上げられた論文は、「美術手帖」1980年2月号の特集「身体の宇宙図 タントラ」の巻頭で「タントラ/地母神の逆襲」というタイトルで掲載された。

論文自体は、タントラに汎神論が極限まで純化した隠喩的象徴体系をみるもので、その淵源を「アーリア的抽象の男性文化とインダス的具現の女性文化とが、ダイナミックに練り合わされてインドの統合的宗教ヒンドゥー教が完成してゆく」過程にみているものだった。

図版32頁、文章28頁の長い記事の結論でもある最終段落を引用する。

ーーー森林のなかに同一化して生きていて、言語という鏡を持てないため自己客観視できないでいる動物たちのように、今のわれわれは現代社会のなかで、都市ジャングルのなかで、メカニカルな同一化作用をされているロボトミーになっている。

ーーー今ぼくたちに必要なのは、この社会のなかの自己の姿を観ることの、もうひとつの「鏡」である。

ーーー自己が何をいま表現しつづけているのか、という自己存在のまるごとの自己客視の道具をである。今、もとめられているのは、外的世界へ自己表現することではなく、表現している自己自身の存在の構造を観られる装置なのである。ゆえに、タントラは、じつにタントラに出会うことにより、自己の全存在を自分が肉体次元において覗いてしまう、それは道具であった。

(加藤好弘「タントラ/地母神の逆襲」『美術手帖』1980年2月号)

「タントラ」を「夢」に置き換えれば、そのまま、この当時の、加藤の「夢解読」論になっている文章でもある。

加藤は、夢のことを、個人が自己客観視するためにもっている手鏡、あるいは、単に夢鏡と言ったりしていたが、ここでも「鏡」という隠喩を使用している。

「自己客観視」ということばは、加藤の夢解読の解説でもよく出てくるが、先の図で示した「夢解読スクリーン」に映る、夢主からの視点の映像である。精神分析でいうところの意識的な主体が無意識像を捉えてゆくこととは同じようでいて、まったく違うといえるかもしれない。

現実界のスクリーンと夢スクリーンがずれあいながらも重なっている様を加藤は、何とか3Dモデルの模型や油絵で描こうと試みているが、失敗に終わっている。

美術手帖での発表から、加藤は、夢タントラ、夢サーンキャ学派という言葉を使用するようになる。

タントラの哲学的基礎(加藤説)であるサーンキャ哲学の思考の枠組みを利用して、自分の夢解読を体系づけようとした試みだった。

サーンキャ哲学は、5世紀のインドで生まれた思想で、「見る」「見られる」という主観性と客観性の融合において、われわれの経験世界が成立してくるという二元論の哲学原理である。

見る者で、知る者でもあるプルシャが、見られる者であるプラクリティ(根本原因)を見ることで世界が創造される。プルシャには、精神性、プラクリティには、物質性が、ある場合には、それぞれ男性性と女性性があてられる、二元論である。

夢を「見る」ことで、「見られる夢」が活動する、すなわち、夢を見る主体(=自己)がいて、夢主が夢を提供してくるという発想が加藤にあったために、サーンキャ哲学の思考の枠組みや用語を借りて、自分の夢解読の体系化を図ろうとしていた。

サーンキャ哲学による加藤の夢解読の体系化の詳細については、時々により煩雑な用語が飛び交うため別稿に譲る。ただ、この体系化作業によって、加藤の夢解読が袋小路に陥ったとも言えるかもしれない。

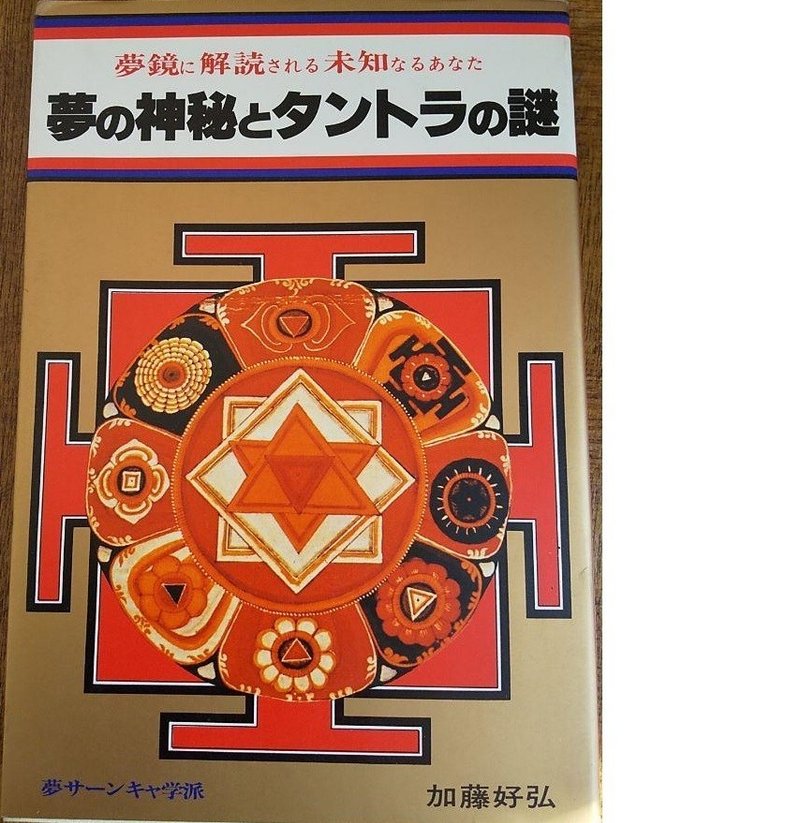

同じころに、加藤の知人が加藤の夢解読を題材にした本の企画を神保町にあった出版社の日本文芸社に売り込みに行った。いくつかの企画のひとつだったらしいが、夢解読についての出版企画は通り、出版することとなった。

出版社との打ち合わせも終わり、加藤は執筆に入った。加藤はどちらかと言えば、遅筆であり、うんうん唸りながら書く方だったが、今回は、休憩に入った喫茶店や仕事の合間にも筆が進み、加藤自身が驚くぐらいに原稿は進んだ。ここ数年の試行錯誤の蓄積が吐き出されているようだった。章ごとに書かれた文章は、編集者に次々と渡された。

ところが、編集者から戻ってきた原稿は編集者によってすべて書き直されていた。内容はそのままとしても、文体や語尾は変えられてしまっており、加藤独特のオーラのある文章がきれいに消毒されたような文章になってしまい、加藤の文章がもっていたひとをひき付ける魅力もみごとになくなっていた。

加藤の持ち味が消えてしまった文章に加藤の若いスタッフたちは呆れてしまい、加藤がどうするのか、動向を見守った。そもそもの企画者である知人に加藤は相談し、結局、編集者の直した文章でゆくことを承諾した。この時に仲介役の知人とのあいだに何があったかはわからないが、それまでの加藤にはない、自分の船を他人任せにするような不可解な決定だった。

1980年に日本文芸社から出版された「夢の神秘とタントラの謎」というのが、その本である。

出版を記念して、公演会も開かれた。

これ以後の加藤の夢解読は、サーンキャ哲学の用語を使った体系化に進むことが主な目的となってしまった。

加藤の夢解読とは、先に図で示したように、夢主からみた夢スクリーンを突きつけ、意識にへばり付いた現実界という一元的な世界観を揺るがすことであった。

日常現実の世界観を揺るがすということでは、そもそもゼロ次元儀式そのものが、日常現実へのテロルである揺り動かしであった。その時の武器は尻臓界曼荼羅であり、全裸儀式であった。

60年代末に経験した意識変容で、現実界はフィルムに光源をあてられて映写されたスクリーンであるにすぎないという仕掛けに目覚め、あるいは、発見し、フィルムを制作しまわしている夢主に一体化することで、現実界のスクリーン事態を一元的世界観価値観から開放できる可能性に手ごたえを感じていた。

そして、独自の夢解読という、個人が見る夢を武器にして、一元的な世界観と価値観に圧せられている現実界の自己に対して芸術テロルを行おうとしていた。

さらに、芸術テロルの夢解読の体系化をめざすわけだが、「夢主」と一体化することは、あくまで意識の仮説であり、幻想であることを体系化という作業では、まるで「夢主」が実際にいるかのように扱い固定してしまう危険があった。

加藤の興味は、夢主はどこからやってきて、なぜわれわれは夢主を必要としたかという問いかけにあったにもかかわらず、夢主を思索上で実体化することで、永遠に夢主にたどり着けない「終わりなき解読」作業に入ってしまったかのようになってしまった。

20世紀末に遠い異国から帰国した加藤好弘が、いちど脱ぎ捨てた「ゼロ次元」という衣装に身を包み、あえて必死に演じてきた芸術テロリスト像の背景には、「終わりなき解読作業」から抜け出そうと自己にテロルを仕掛けていた姿があったような気がする。自己へのテロルが自傷行為なのか、革命なのか、加藤好弘の最後のパフォーマンスをどうとらえるかは、今後にかかっているだろう。

My father's house shines hard and bright

It stands like a beacon calling me in the night

Calling and calling so cold and alone

Shining 'cross this dark highway where our sins lie unatoned

-----Bruce Springsteen “My Father’s House”

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=aINKxgksisA

*参考資料

『夢の暴走族宣言』加藤好弘 月刊USUKURA創刊号記載 1978年 8月17日

これは、1978年加藤好弘41歳の時に、月刊USUKURA編集部から創刊号のために依頼されて、寄稿した原稿。

月刊USUKURA原本は、手書きによるガリ版印刷であったため、読みやすくするために、2023年8月に、元編集長がデジタルテキスト化した。そして、元編集長が知人友人にこのファイルを拡散したことを受けて、元編集長の許可を得て、ここに70年代後期「夢以後」の加藤好弘の思想を知る資料として公開することとなった。

夢解読作業を初めて2年もたっていない頃に、加藤好弘自らが行っていた夢解読への啓蒙活動のひとつであり、短い文章ながら、20世紀から21世紀へ移行する社会変化を夢解読に基づいて独自の分析をするなかでの夢解読作業のの位置づけと目的、夢の構造のイメージなどを夢解読のポイントを加藤節とも言われる激しいビートの繰り返しで読者にたたみかけてくる文書になっている。

夢理論構築の初期であるので、まだ、内容はかなり粗削りだが、夢解読作業を行う上で認識していた当時の見取り図が率直に語られている。そして、晩年まで続く、アジとまで本人が名付けた激しい語り口調には、加藤好弘が最も発したかった強いメッセージがオーラを放って炸裂している。

2003.08.17転石庵記

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?