大倶利伽羅さんはインドかどうか調べてみた記事で、クリカさんを求めて漁った文献たちメモ。

タイトル通り、大倶利伽羅さんがインドかどうかしらべてみた記事で、いろいろ文献を漁ったけど、あまりにも本編が長くなってしまったのでまるっとこっちにもってきた。本編はこちら。

以下、本編を書くにあたっていろいろ調べた文献とかのメモ書きだ。大倶利伽羅さんの中にいるクリカ竜王が、インドでどんな扱いだったのかがわかるとおもう。ちなみに『マハーバーラタ』と『ラーマーヤナ』については本編に残してる。

ウパニシャッド文献のクリカ

齋藤彦松先生の論文によると、クリカが登場する一番古い資料は『ガルダ・ウパニシャッド』だそうな。『ガルダ・ウパニシャッド』はその名の通りナーガの天敵であるガルダについて書かれている経典なので、そりゃあナーガについても記載あるだろうなあと思う。この本には蛇の毒を解毒する方法やマントラが書いてあるそうだ。

『ガルダ・ウパニシャッド』では12竜王がいる。そのうちの11番目か8番目がクリカらしい。(同じ聖典でもバージョンによって内容が違う、インドあるある)他にも、『ラーマ・プールヴァ・ターパニーヤ・ウパニシャッド』とか、いくつものウパニシャッド文献にクリカの名前が登場しているそうだ。

ウパニシャッド文献は、古代インドのバラモン教の聖典『ヴェーダ』の関連書で、紀元前7〜6世紀ごろからたくさん書かれててる。哲学や宗教や医学やお祈りやいろんなジャンルがある。特に『ガルダ・ウパニシャッド』は108あるウパニシャッドの中の一つで、蛇の毒についても書かれていて医療と関連があるらしい。

仏教経典のクリカ

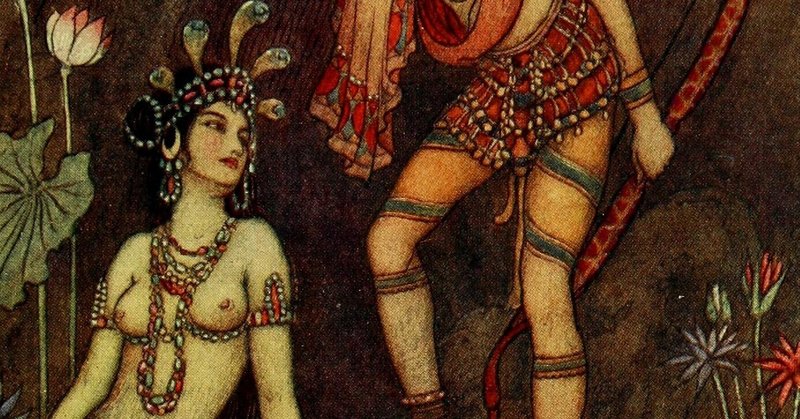

・『マンジュシュリームーラカルパ』(Mañjuśrīmūlakalpa)6世紀

マンジュシュリーといったら文殊菩薩だ。チベット仏教の経典。仏陀の教えを聞いていた聴衆の中にクリカがいたとあるらしい。この中でのクリカは南西の火葬場の(を守護する?)ナーガで煙色で頭には半月を飾っているそうだ。おお、ここにWilliamsさんの辞書の根拠がでてきた!やった!

・『ダーカールナヴァ』(Ḍākārṇava)10世紀

第15章に、竜王の一人として名前が載ってるらしい。गुणचक्र(グナチャクラ)の儀式(タントラ色つよいやつ)について書かれてるようだけど専門的すぎて理解できないすまない。でもクリカが納骨堂や火葬場とかそういうヒンドゥー教的には不吉とされている場所と関係しているぽいというのはなんとなくわかった。すごくこのあたりはタントラぽいというか、シヴァ派ぽい。

・Samantabhadra Bodhisattva Dhyānacaryā Dharma Sūtra

普賢菩薩様(サマンタバドラ)について書かれてる教典『観普賢菩薩行法経』に登場するらしい。怒ったクリカ竜王が湖を氾濫させ、洪水により家が壊れ人々を困らせたという記述があるようだ。はじめて物語らしいものがでてきた。

プラーナ文献(ヒンドゥー教の聖典)のクリカ

プラーナ文献とは、第五のヴェーダとも言われていて、神々への賛歌を個別に綴ったものだ。聖典によってどの神様を推すかが違っていて、内容はそれぞれの神様が一番偉いことになっている。

『ヴァラーハ・プラーナ』

ブラフマーが、アナンタ、ヴァースキ、カルコータカ、パドマ、マハーパドマ、カンバナ、シャンカ、パパ、ラジタ、アパラジータ、クリカを生み出したとある。ここでは11竜の中の一人ということになってる。ヴァラーハだからヴィシュヌ派のプラーナ。

『ヴィシュヌダルモッタラ・プラーナ』にもクリカの名前はでてくる。名前はヴァラーハ・プラーナにも登場するナーガたちと同じようだ。

あとプラーナ文献じゃないけど研究書の「The Orissa Historical Research Journal - 第 47 巻、第 1 号 - 16 ページ」では「ナーガの起源については、マハーバーラタやヴァラーハ・プラーナにも記述があり、カシュヤパ仙がヴァースキ、タクシャカ 、カルコータカ、パドマ、マハーパドマ、シャンカパーラ、クリカの7竜を創造した」とかかれてた。

でも実際にヴァラーハ・プラーナ調べたら11竜だったよどうして…(バージョンが違うのかな…これ以上の深追いはやめておく)

他には『ウダヤスンダリーカター』(Udayasundarīkathā)という作品には、ナーガ族の1家としてクリカの名前があるらしい。『ウダヤスンダリーカター』はナーガ族のウダヤスンダリー姫と人間の王との恋物語ということだ。

もちろんクリカの名前はスカンダ・プラーナ、ヴィシュヌ・プラーナ、シヴァ・プラーナ、ガルダ・プラーナなどのプラーナ文献にも登場する。ただ、ざっとみたところプラーナ関連には名前が出てくるだけでエピソードまではなさげだった。読み落としてたら申し訳ないが……。期待してたシヴァ・プラーナではナーガたちはスラサーが産んだことになってたけどクリカはみつけられなかった。探し方が悪いのか……。

また、ヴィシュヌ派のアーガマ(聖典の一種)で重要視されているのは「シェーシャ、アディシェーシャ、アナンタ」の3竜で、他には「ヴァースキ、タクシャカ 、カルコータカ 、アブジャ(パドマ)、マハーブジャ、マハーパドマ。シャンカダラ、クリカ(Vasuki、Takshaka、Karkotaka、Abja (Padma)、Maha-buja、Maha-padma、Shankadhara、Kulika)の8竜王が載っているそうだ。名前だけのようだけど、もしかしたらヴァラーハ・プラーナの根拠はここにあるのかな(全部足したら11竜になった)

まあそんなかんじで、ざっとしらべだだけでこれだけいろいろな情報が出てきた。でも、全体的にわかってきたことは、クリカはやっぱりセンターにいるにはちょっと印象が弱いってことだった。

南インドで信仰されるアシュタ・ナーガの組み合わせ

南インドのほうでは、クリカがいないバージョンが主流らしい。タミルナードゥ州のチェンナイのアシュタ・ナーガについてこんな記事があった。竜王別にご利益が異なるそうだ。

・アナンタやシェーシャ:男の子を授けます

・グリカ:風邪を治します

・ヴァースキ:女の子を授けます

・シャンカパーラ :皮膚病を治します

・タクシャカ :肉体的な強さを与えます

・マハーパドマ:モークシャ(解脱)を得る助けになります

・パドマ:良い性格になります

・カルコータカ :罪を清めます

なるほど、それぞれのナーガによって願い事が違うらしい。

ナーガ・パンチャミーはシヴァと関連づけられている。アナンタやシェーシャの名前があってもヴィシュヌではなくシヴァなのは興味深い。また、8竜王の名前はあまり気にしていないようで、アナンタ&シェーシャ、ヴァースキ、タクシャカ 、カルコータカ 以外のメンバーは流動的だった。クリカが8竜王にいる場合はどんなご利益があるんだろうと調べたけど、見つけられなかった…

ちなみにアシュタ・ナーガではなくナヴァ・ナーガ(9人のナーガ)の場合もある。ナヴァ=9というのはヒンドゥー教では縁起が良い数字。ナヴァ・ラートリという9日間のお祭りやナヴァ・ラサ(9つの感情表現)、ナヴァ・ラトナ(占星術で重要な9つの宝石)、天文学の九曜(ナヴァグラハ)など、ナヴァという数字がいろんなところにある。

ナヴァ・ナーガのお祈りの歌はみつけたけど、ここにはクリカはでてこなかった。「アナンタ、ヴァースキ、シェーシャ、パドマナヴァ、カヴァラ、シャンカパーラ、ドリタラーシュトラ、タクシャカ 、カーリヤ」の9人の竜王の名前がある。ここにもクリカはいなかった。

Anantam Vasukim Shesham Padmanabham Cha Kabalam Shankhapalam Dhritarashtram Cha Takshakam Kaliyam Tatha

あと、ナーガ・パンチャミー関連のヒンディー語の記事を漁っていると「クリカはナーガ族の中のバラモンである」とも書いてあったりして、タクシャカ は王だけどクリカはバラモンなのか、バラモンのナーガはアースティーカだよなあ、と思いつつも新鮮だった。根拠はよくわからなかったけど、どこかにやっぱりそういう設定の物語があるんだろうなあ。

というかんじでした。

参考文献について

▽論文とか

※『倶哩迦竜不動明王信仰の研究』 齋藤彦松

めちゃ参考になった。すごい。短いのでもっと長いの読みたい。

※『ヴァーストゥ・ナーガに関する考察』 森雅秀

すごかった。参考文献に恩師がでてきて泣いた。

※『仏伝に見えるナーガについて インド古代史の一断面』 宮坂 宥勝

ナーガすごい。ありがたい。

※『インド密教における聖地と巡礼』森雅秀

当時のインド密教の聖地事情がわかっておもしろい。すごい。

※『シヴァ・プラーナの年代に関する覚え書』神館 義朗

※『インド密教における曼荼羅の変遷』 黒木賢一

※『インド初期密教と他宗教との関わり ―特に大自在天の記述を中心にして―』藤井明

※『チベットにおける『ヴァジュラーヴァリー』所説のマンダラの作例と系譜』森雅秀

すげえ深い世界だった。特に仏教は詳しくないので層が厚くてすごい

▽書籍

※『マハーバーラタ入門 インド神話の世界』 沖田瑞穂

※『マハーバーラタ 聖性と戦闘と豊穣』 沖田瑞穂

マハーバーラタに興味がある人は沖田先生読んで

※『マハーバーラタ』 山際素男編訳

全巻通して電子書籍で日本語でよめる貴重なご本。

※『ラーマーヤナ』ヴァールミーキ 中村了昭訳

サンスクリット訳で1〜7巻まであるから長いけど面白い

※『空海とインド中期密教』 高橋尚夫他

空海すごい。マジすごい。

※『密教経典 大日経・理趣経・大日経疏・理趣釈』宮坂宥勝

インドの神様たくさん登場する。

※『仏教の起源』宮坂宥勝

ハ〜!名著。さいこう。古代インド愛すごい。あとナーガ愛すごい。

※『ヒンドゥー教10講』赤松明彦

すごく深い。事前知識ないと難しいかもだけどシヴァ派とかすごい。

※『インド神話伝説辞典』菅沼晃編

※『ウパニシャッド』辻直四郎

※『リグ・ヴェーダ讃歌』辻直四郎訳

インド神様を深く知りたければ必読。

※『写真・図解 この一冊ですべてがわかる!日本の仏像』薬師寺君子

わかりやすくてよい〜

※『ヒンドゥー教の聖典二篇 ギータ・ゴーヴィンダ デーヴィーマーハートミャ』小倉泰、横池優子

恩師のご本。懐かしくて泣いた。

※『世界歴史大系 南アジア史1、2』山崎元一他編

インドの歴史知りたければ必読シリーズ

※Universal Śaivism The Appeasement of All Gods and Powers in the Śāntyadhyāya of the Śivadharmaśāstra By Peter C. Bisschop

このご本にあえてよかった大感謝

※Tree and serpent Worship, or illustrations of mythology and art in India By James Fergusson

インドの蛇信仰といったらこのご本だよマジ古典

※Indian Serpent-lore: Or, The Nāgas in Hindu Legend and Art By Jean Philippe Vogel

インドの蛇信仰、ナーガ信仰とかほんとこの本マジすごい

※ヴァラーハ・プラーナ、シヴァ・プラーナ、ガルダ・プラーナ、その他本文中に登場する原典英語版

サンスクリット原典まではむりだったけど必要なところは拾い読んだ

▽読んでないけどこういう論文あった。おもしろそうだから誰か読んで

※『中世における不動明王画像の展開--倶利伽羅龍剣をめぐって (「美術に関する調査研究の助成」研究報告) -- (2005年度助成)』山口 直子

※『初期忿怒尊の成立と造像--インド・日本』山口 直子

▽こういう本書いてます。インド神話に興味あればどうぞ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?