2022年12月 きいたものよんだもの

2022年12月にきいたり、よんだりしたうちで、印象に残っている作品です。きいたものは13作、よんだものは6作です。感想があるのと、ないのがあるのは、思いついたか、そうでないかです。作品が気に入ったかどうかではありません。

順不同です。

きいたもの

家主のライブ作品で、今のところフィジカルでのリリースはなく、配信のみできくことができます。

「ひとりとひとり」は、私が知る限りではそれまでの音源に収録はなく、初めてききました。

Bass – Yoshio Ikeda

Drums – Motohiko Hino

Electric Piano – Mikio Masuda

Guitar – Kiyoshi Sugimoto

Tenor Saxophone – Takao Uematsu

Trumpet – Terumasa Hino

Bass – Gregg August

Drums – Rudy Royston

Guitar – Charlie Hunter

Tenor Saxophone – J.D. Allen

ジャケットがかっこよかったので、きいてみたのですが、内容もジャケと同じくらい渋くて素敵な演奏でした。Americanaという、アメリカのルーツミュージックを取り上げる内容で、シリーズものの2つ目の作品です。

Charlie Hunterのブルースのギターの音がかっこよく、リズム隊もそれに付随するような渋い演奏です。1、9曲目がよかったです。

あと録音がとてもよいと思います。リーダー作を見る限りLPを出していないようで、CDとストリーミングだけのようです。ここ最近ではレコードを出すジャズミュージシャンが多い中で、そういうことするのは、時代に流されていないようで(LP出す人が流されているというわけではなく)、そういう意味でも渋い人なのかなと思います。

Barry Guy - Bass Guitar, Double Bass

Tnoy Oxley - Electronics, Electronics, Violin

Ian Brighton - Electric Guitar

David Bourne - Violin

Philipp Wachsmann - Violin

来年の目標にIncusの音源をなるべくきいてみようというのがあります。

そのきっかけとして、この作品をきいてみました。

Tony OxleyがElectronicsも担当しているのですが、かなり独特というか、Tangerine Dream『Electronic Meditation』あたりを思い出します。

そもそも近いジャンルの人たちではないように思いますが、発表からずいぶんと時間のたった後年の人間の耳には、そうきこえることもあります。

CDで購入したのですが、楽器などのクレジットがなく、2人がどのように何を演奏しているのかわからない内容です。もちろんSaxとPercussionはそれぞれなのだと思いますが、Paul Lyttonが管楽器を演奏しているような曲もあり、Electronicsのような音がするのもあり、どうなっているんだろうと思います。

それとタイトルの意味もよくわかりません。おそらくCollect Callのもじりにはなっているのではないかと思います。Collectiveには「共同の」とか「集合体の」という意味があるようです。

それらを統合して、なんとなく意味を想像すると、「共同体での呼びかけ、受け手への依存による(都市の中での)(2つのマイクを使って)」というような意味でしょうか。

そこから、即興演奏における2人のありかたをあらわしているのだろうか、と想像します。

しかしそもそも意味を考えること自体が、間違っているのかもしれません。

3曲目が特にいいなと思います。なんとなく展開が分かりやすい形になっているからかもしれません。

CD版では、Evan Parkerのコメントにもありますが、4、8曲目がLPより少し長くなっています。といってもLP版をきいたことがないので、違いはわかりません。

最近名前をよく見るようになったので、きいてみました。思ったよりもききやすくて、よかったです。メロディーがあるようないような、あるいは抽象的ようなわかりやすいような、捉えどころのなさが特徴的といってよいのでしょうか。

インタビューで水の音が、メインのテーマとなっているというようなことを仰っていましたが、よく使用されているというか通奏低音(低音ではないものの)ように流れているように思いました。

ハッとさせられるような楽器の音が印象的で、ミックスなのか音響がとてもよかったです。

Vocal, Keyboard, Violin による3人のソウルグループです。

ゴスペルを感じさせる歌声やメロディ、ゴスペルならではの歌唱力の高さが1曲目などに顕著にあらわれているようにおもいます。

Violinがメンバーにいるためか、弦楽器のアレンジもいいです。それに限らずギターのカッティングなども印象的で、アレンジ全般がとてもよいです。

Frank Zappaの作品の中でも、『The Grand Wazoo』はとても好きです。そのアウトテイクやらデモ、ミックスが異なるものなどが収められている作品です。

好きな作品のアウトテイク集なので、楽しみにしていましたが、発見があったりして、とても楽しくきくことができました。

特に「Eat That Question」が好きなのですが、それのいろいろなバリエーションのテイクが収められていました。

この曲で、きくたびに不思議というか、印象的なことがいくつかあるのですが、このアウトテイクなどをきく中で、そのことが少なくとも自分の中で、解決というか、考えが広がったことがあります。

まず本テイク(本編『The Grand Wazoo』に収録されている方を、仮にこう呼びます)はリズムチェンジが多いのですが、『Waka/Wazoo』をきく前までは、そのリズムチェンジの、ころころ曲の雰囲気が切り替わる感じが、Zappaらしいなという印象でした。

『Waka/Wazoo』の同じ曲だと思われるものをきくと、同じ曲を演奏していても、リズムチェンジがないテイクがあります。しかしドラムの手数の多さは相変わらずあり、この手数の多さが倍速になるリズムチェンジを誘発しているというか、本テイクのリズムチェンジに発展していっているのかな、と推測しました。

確かに本テイクでは、フィルインのような手数の多さがリズムチェンジのスムーズな移行に(テンポが倍速なのでスムーズな訳はないのですが)繋がっているようにもきこえます。

アウトテイクのほうもリズムチェンジはないものの、手数の多さは相変わらずであり、バタバタとしたドラムが残っています。ここからリズムチェンジを取り入れるにいたったのかな、と推測しました。

次にアウトテイクの同じ曲内容のなかで、曲名が「Minimal Art」となっているものがあります。

ところでZappaはミニマルミュージックが大嫌いだった、というのをきいたことがあります。たしかに現代音楽が好きだったのは有名ですが、ミニマルミュージックのようなZappaの曲は私が知る限りありません。

なのでこのタイトルはある種の皮肉にもなっているのではないかと、推測しています。

先に挙げた「Minimal Art」はやはりメロディーは「Eat That Question」なのですが、ひたすらこのメロディーを繰り返していて、それが「Minimal Art」という曲名たる所以なのではないかと思います。

この繰り返す部分も本テイクに生きていて、キーボードとギターのソロが終わったエンディングに、このメロディーをオーケストラ全体で繰り返してフェイドアウトしていきます。

『Waka/Wazoo』をきく前までは、この本テイクの終わりはちょっとくどいくらいに感じていました(それもZappaらしさなのだと解釈していました)。しかし、「Minimal Art」という曲名から、このミニマルさが残っているのだと思いました。

「Eat That Question」のことでこんなに書くとは思いませんでしたが、私はすべてのZappaの曲の中でも、この曲が好きです。

繰り返しきいていましたし、これからもきくような気がします。『Waka/Wazoo』はやはりアウトテイク集なので、相当マニアックな作品であるように思います。

しかし私は『The Grand Wazoo』が好きなので、Disc3の最後とDisc4のライブ以外は楽しくきくことができました。

これはここに入れるべきか、迷いました。そもそもかなり前にきいたことがある作品で、ただ改めきいて、素晴らしいなと思ったからです。

特にCharlie Hadenのベースがこんなにもかっこいいものだと、気づいていませんでした。

唸るような、太くて、太いのにやわらかくしなやかに曲がるようなうねりをきくような気がします。弦のテンションを強く張っているために、こういう音がきこえるというのを読んだことがありますが、もちろんそれだけではなく、演奏の方法もあるのだと思います。

特に気に入った曲は、「Civilization Day」「Law Years」「Science Fiction」です。

もともとVHSで出ていたもので、音盤化は初だと思います。

映像もみたことがあります。今では入手困難のようです。

The Meters目当てで買ったのですが、凄まじくかっこよかったです。The Metersはメドレーで1曲しか演奏していないのですが、そこだけ繰り返しききたいです。特に後半のJungle Manの移行する時の、リズムが遅くなって重く始まるドラムや、その後はいるArt Nevilleのキーボードがファンクそのものです。そこだけ繰り返しききたいです。

他にもEarl KingやProfessor Longhairが演奏しています。そのため、一つのライブですがコンピレーションに当たると思います。

The Metersの演奏のほか、Dr Johnもかっこいいです。

ちなみに私が買ったレコードジャケットの裏面の曲目順の記載が間違えています。C面の最後にThe Metersの曲が印字されていますが、正しくはB面の最後です。なぜかC面は4曲なのに、その後に3曲目としてThe Metersの曲が印字されています。

Drums – Tony Williams

Guitar – John McLaughlin

Organ – Larry Young

メンバーと内容は、エレクトリック・マイルスですが、Tony Williamsの歌があったりと面白いです。ドラムはTony Williamsそのものといった感じです。

Sax - Eiichi Hayashi

Bass - Katsuo Kuninaka

Drum - Shota Koyama

よんだもの

猫そのものはでてこないものの、「ねこ」と呼ばれる猫的な存在としてでてくるところや全体の雰囲気も含めて、大島弓子「綿の国星」を思い起こしました。

割と初期の作品になるのかと思います。見返しか何かに初めての連載作品といった記載がありました。初めてにして、ほとんどその後の作品と遜色がないくらいに完成されているように思います。

『星の時計Lidell』『草迷宮・草空間』と読みましたが、一番内容がわかりやすくて、すんなりと読めました。絵柄はもう少し後のほうが凄味があります。

内容的にはわかりやすいためか、一番面白かったように思います。話の筋がきちんとあります。

「ミノタウロスの皿」「気楽に殺ろうよ」「定年退食」あたりが有名な話なのかなと思います。

「ノスタル爺」というお話が、とてもおもしろいというか、衝撃でした。「気ぶり」という言葉が、聞きなれませんでしたが、気がふれている人を表すようです。一度改変されたようですが、全集では元に戻って「気ぶり」という言葉が使われていました。

タイムワープの部分があるのですが、SFを全面に押し出す作品というよりは、物語の構成の一部となっています。終わりも切ないというか、同じ空間・時間に自分という人間が、2人いて、大人の自分が、子どもの自分ために気ぶりとなって犠牲になるという構成が、F先生の独特の個性となっているような気がします。

最後のシーンのセリフがたまらないです。

クラシックピアニストになる高校生の群像劇、というかんじです。

くらもちふさこの作品はいくつか読んだことがあるのですが、いつもお話がおもしろいです。今まで読んできた作品のいずれも、おもしろくて引き込まれてしまいます。

恋愛や家族などの人間関係に悩む姿を描き方は、唯一無二なのではないかと思います。そういう意味で少女漫画の(女)王道なんだろうと思います。

この作品でいえば、厳しい母、幼馴染との友情・恋愛の不安定さ、主人公の才能、など漫画のキモとなるようなテーマがしっかりと使われているのですが、それでもどこかで見た感じの飽きがこないのは不思議です。

話の構成の仕方というか、話の進め方、もって行き方が素晴らしいと思いました。読み進めていくうちに引き込まれる感覚は、久しぶりでした。何かを説明するということが、ほとんどないので、そこも一つの要因かもしれません。話自体がとても面白いです。

あと対決シーンも、一つのコマの中における、絵の構成の仕方というか、視点あるいはカメラワーク、アングルというようなものが、映画っぽいところがあって、そこもまた引き込まれました。

見開き画面をつかった一枚の絵もよいのですが、個人的には小さいコマが、印象的に使われているのが、記憶に残っています。

不穏さや、説明のなさからくるわからなさ、がうまい具合に進行していくのも、また話に引き込まれる一つの要因であると思います。

不穏さや非現実のあるコマと、日常・現実のコマの配分・混ぜ方が上手だなと思います。

わかりやすい例えであるかどうか、自信がありませんが、季節が変化していくときに、気温が毎日少しづつさがるのではなく、暑い日が続く中に、突然寒い日が来たりします。その次のはまた暑く、1週間や10日の間またしばらく暑い日が続きます。その後、また急激に気温が下がる日が、2から3日続きます。その次の日は、暑くも寒くもなくちょうどよいような気温になっています。そのちょうどよい気温が、4から5日続いたあと、また寒い日がやってきて、やがて寒い日の日数が暑い日の日数を上回っています。

そのような日々の気温変化のように、不穏さがいつの間にか話の全体を覆いつくすようになり、そしてその不穏さも次の瞬間には全くなくなっています。

背景や建物の崩れ方や、衝撃によって建物などが壊れるところなど、硬質で無機質なところがあって、絵そのもののおもしろさよりも、緻密さ・正確さ写実性などが強調・優先されていると感じました。

比べることがそもそも違うと思いますが、今年よんだなかでいうと、水木しげるや内田善美のほうが、一枚の絵としてのおもしろさはあるように感じました。好みの問題でもあるかもしれません。

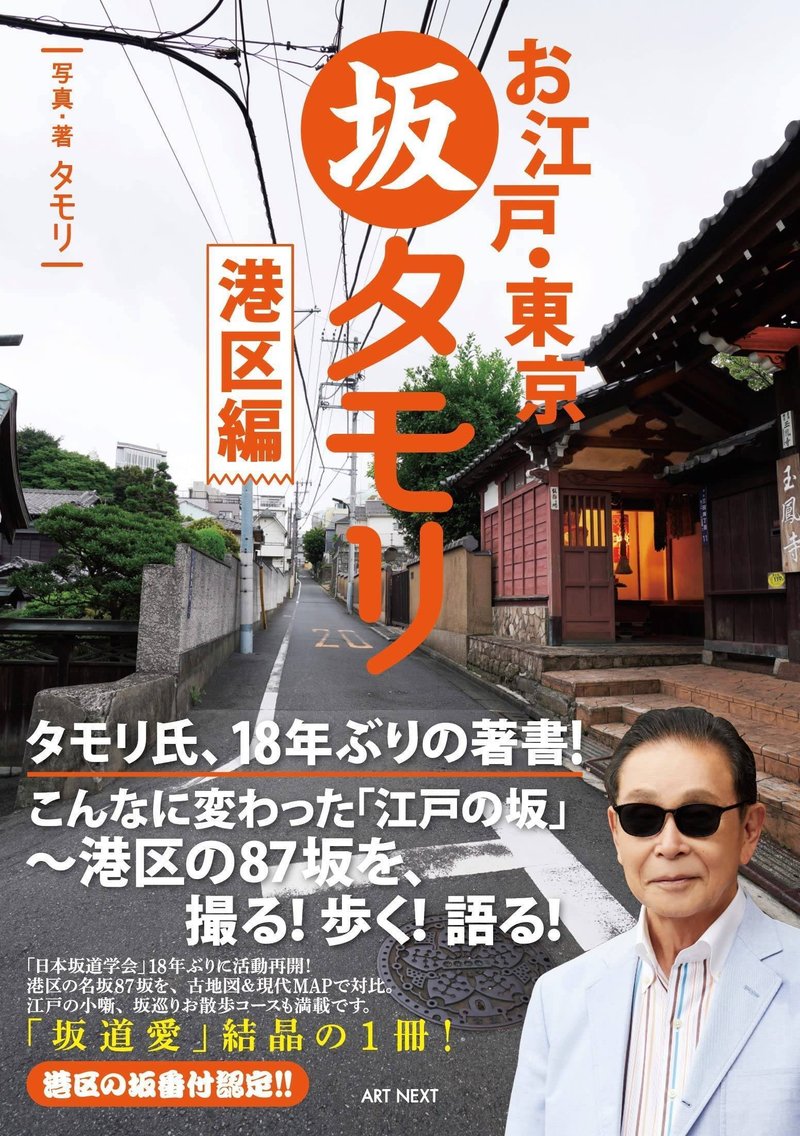

前回の著書もおもしろかったので、新著ということでこちらも読みました。港区の坂のみですが、ここまで書くことがあるのかというほど内容は充実してます。高いビルやマンションがうつりこむ写真が多いのは、やはり港区だからなのかなと思います。

各坂周辺の坂散歩コースもあります。次は文京区編が読んでみたいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?