【空中からの情報革命】衛星 vs 航空機 vs ドローン リモートセンシングの比較と応用

天地人は、衛星データを使った土地評価コンサルを行っているJAXA認定ベンチャーです。地球観測衛星の広域かつ高分解能なリモートセンシングデータ(気象情報・地形情報等)や農業分野の様々なデータを活用した、土地評価サービス「天地人コンパス」を提供しています。

Tenchijin Tech Blogでは、宇宙に関連するさまざまな最新情報を、天地人のエンジニア、研究者、ビジネスリーダーが一歩踏み込んで解説します。

今回の記事では、リモートセンシング技術の革新を探ります。衛星、航空機、そして最新のドローンのそれぞれが提供するリモートセンシングデータの特徴を比較し、その利点と応用範囲を紹介します。また、実際の事例を通じて、これらの技術がどのようにして様々な分野で活用されているかを探っていきます。

1. リモートセンシングとは

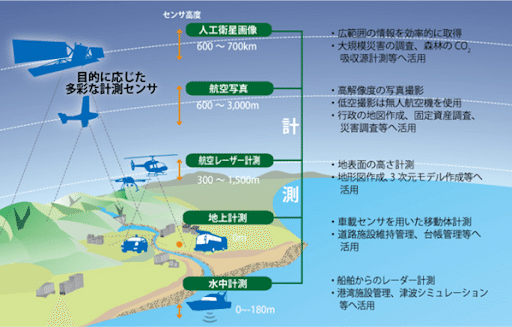

リモートセンシングとは、広義では「離れた場所から、非接触で種々の指標を測定する技術」を意味しますが、多くの場合はもう少し狭義に「人工衛星・航空機・ドローンなどを利用して地表面を観測する技術」という意味合いで使われています。

人工衛星や航空機などに搭載されたカメラやセンサによって、地表面・水面・大気中の様々な物質による太陽光の反射波や、物質そのものからの熱放射、センサから発射したマイクロ波の反射波などを観測します。観測した波について、物体ごとの電磁波の反射・放射特性(分光特性)を利用し、物体の識別を行います。

リモートセンシングは大気や地表の状況を広域的かつ短時間に観測できるという特徴があるため、植生分布の把握、地表面形状の観測、水域の水質・水温の観測、雲や雨などの気象状況の観測など、幅広い分野に適用されています。

初期のリモートセンシングは気球や航空機を使った航空写真であり、観測範囲は限られていましたが、人工衛星の開発により地球規模での観測が可能になりました。1972年に米国が「ランドサット1号機」を打ち上げ、地球観測に使用し、1987年には日本が初の地球観測衛星「もも(MOS-1)」を打ち上げました。その後、世界各国で多くの地球観測衛星が打ち上げられ、日本でも「だいち2号(ALOS-2)」、「しきさい(GCOM-C)」、「いぶき2号(GOSAT-2)」などが運用されています。

1980年代以降のデータ解析技術の進歩により、リモートセンシングで得られる大量の観測データは迅速かつ効率的に解析できるようになりました。さらに、人工衛星や航空機に搭載するセンサーの性能向上や、インターネットを含む情報通信技術の進歩もあり、リモートセンシングの利用分野が急速に拡大しています。近年では、ドローンやレーザーセンサーを搭載した船舶など、衛星や航空機以外のリモートセンシングも増えています。

2. 5つの観点からリモートセンシングを比較

衛星、航空機、ドローンといったリモートセンシング技術には、それぞれの異なる強みや弱みがあり、使い分けや組み合わせ方により、様々なサービスを生み出すことが可能となります。

まずは、この3つのリモートセンシング技術について、簡単に説明します。

初めに、衛星によるリモートセンシングでは、人工衛星にセンサを搭載し、地上を観測します。植物の観測、温度測定、高度測定など多岐にわたる用途で活用されています。

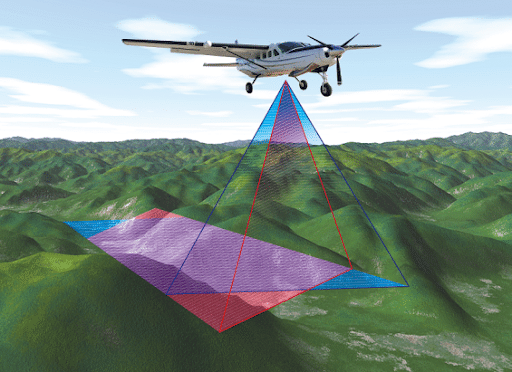

次に、航空機によるリモートセンシングでは、カメラやレーザー等のセンサを用いて地上を観測します。特によく利用されているのが「航空レーザー」です。

「航空機に搭載したレーザー測距装置から、測定地点に向けて放射状にレーザーパルスを照射し、広範囲に高密度・高精度な地表のデータを取得」する測量方法のことです。ざっくりと言うと、「航空機から地上の高さをレーザーによって直接計測する測量のこと」です。

最後に、ドローンによるリモートセンシングでは、ドローンにセンサーを搭載し、地上を観測します。衛星と同様、植物の観測、温度測定、硬度測定など多岐にわたる用途で活用されています。

以上で3つのリモートセンシング技術について概要を説明しました。このような人工衛星、航空機、ドローンなどの飛翔体、車両や船舶など、リモートセンシングのセンサーを搭載する機体を「プラットフォーム」と呼びます。

このセクションでは、以下の5つの観点から3つのプラットフォームを比較していきます。

観測範囲

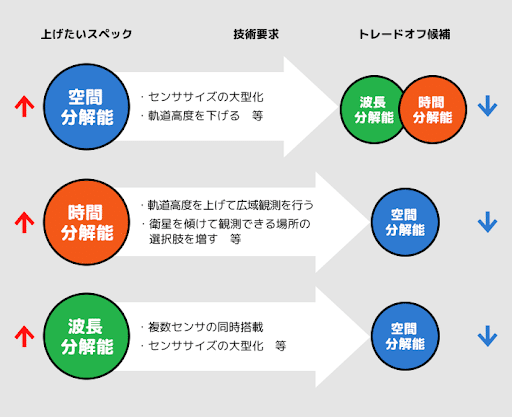

空間分解能:どれだけ細かく見るか

時間分解能:同一地点をどれだけの頻度で見るか

気象の影響

搭載センサ

それぞれのプラットフォームの特徴や適切な用途を、図を用いながら解説していきます。

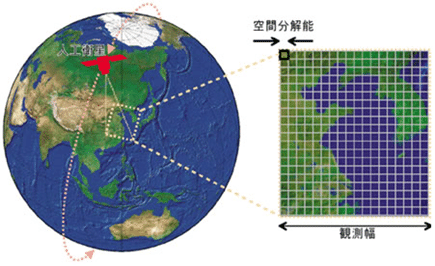

1. 観測範囲と空間分解能

まずは、観測範囲について比較します。

結論から言うと、「広域データの取得であれば人工衛星、狭域なデータの取得であればドローン」という使い分けが適しています。

衛星は宇宙からの観測になるため、広域データの取得が可能となります。一方で、ドローンは、地上から数m程度の高さからの撮影になるため(高くとも100m〜150m程度)、衛星と比較して狭い範囲の撮影になってしまいます。地上からの距離が遠ければ遠いほど、観測範囲は広くなるということが分かります。

しかし、観測範囲が広いという利点がある一方で、得られるデータの空間分解能(解像度)が粗くなるという点も重要です。衛星は(一部の例外を除き、)ドローンと比較すると観測対象との距離が遠いため、どうしても空間分解能が低くなります。逆にドローンは衛星と比較して、地上に近い位置から撮影できるため、高解像度なデータを取得することが可能です。近年では、市販のドローンであっても4Kカメラを搭載していることが一般的です。

つまり、観測範囲と空間分解能のトレードオフを考慮し、観測の対象や目的に応じてプラットフォームを選ぶ必要があるということです。

2. 時間分解能

リモートセンシングにおいて、「時間分解能」というのは、同一地点をどれだけの頻度で見るか、という意味の指標で、「空間分解能」とトレードオフの関係にあります。言い換えると、どれだけ短い時間間隔(観測周期)でデータを収集できるかを示します。

例えば、衛星1機の場合、ある程度の「空間分解能」のあるデータを取得しようとすると、「時間分解能」は下がってしまいます。一方で、気象予報や環境モニタリング、災害対応などの分野で、時間分解能は重要な役割を果たしています。

では、3つのプラットフォームの時間分解能について見ていきましょう。

まず衛星は、地球のはるか上空から観測データを収集しているため、広範囲の観測ができ、

時間分解能は高くなります。

一方で、航空機とドローンは観測範囲と空間分解能の章にある表の通り、観測頻度は都度、つまり、定期的にはデータはとらず、必要な時のみの使用になります。したがって、定期的な観測を行うには適切な運航計画が必要になります。

一般的に、時間分解能というのは、衛星の種類ごとで比較する際に使用される指標です。例えば、静止衛星(例:静止気象衛星「ひまわり」)と地球を周回する極軌道衛星で比較してみましょう。

静止衛星は同一地点を最も頻繁に観測でき、静止気象衛星「ひまわり」の観測周期は最短30分です。しかし、静止位置からの観測範囲は東経140度を中心に地球表面の約1/3にとどまり、地球の反対側や極地方の観測は不可能です。

一方、極軌道衛星は地球の任意の場所を観測ができますが、観測周期は1日以上と長くなります。(ただし観測方向を変更可能なポインティング機能を有する衛星を用い、指定地点にセンサを向けることで観測頻度を向上させることも可能です。)

以上から、観測周期を比較することで、静止衛星は、時間分解能が高く、極軌道衛星は時間分解能が低いことが分かります。

3. 気象の影響

リモートセンシングにおいて、気象の影響も非常に重要なポイントです。雲などの大気状況によってはとれるデータの質が大きく変わります。

この点は、衛星において弱点となります。大気圏外から観測を行うため、雲がある場合は地表面を観測できないことがあります。つまり周期的に衛星が上空に来て観測ができたとしても、地表面が見える実際の観測頻度は季節や地域によっては非常に低くなることがあります。

そして、航空機は雨や雲によって散乱・反射の影響を受けるため、天候によってデータにずれが生じる可能性がありますが、衛星ほどではありません。

対して、今回の気象の影響において、1番強いのはドローンです。天候の影響を全く受けないわけではないものの、衛星や航空機と比べると、各段に低い高度から観測を行うため非常に高頻度・高解像度の観測を手軽にすることが可能です。また、衛星観測とは異なり、ドローンは、気象条件が許せば必要な時にすぐ飛ばして観測することが可能です。この機動性の高さが従来のリモートセンシングとの大きな違いとなります。この高頻度で高空間分解能の画像を低コストで機動的に取得可能というドローンリモートセンシングの特徴は、非常に高い期待と注目を集めています。

4. 搭載センサ

衛星、航空機、およびドローンは、異なる環境からデータを収集するために使用される様々なセンサーを搭載しています。

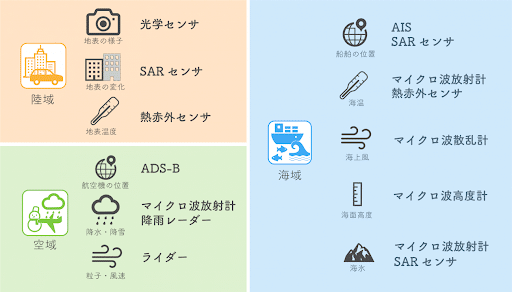

まず、衛星が搭載する主なセンサは以下の表の通りです。

ここでは、衛星で主に使われやすい3つのセンサについて紹介します。

光学センサー(衛星に搭載するセンサとしても最も一般的)

可視光と近赤外線を観測するセンサーで、地表面の色や植物の活性度が分かる

パンクロマティック(白黒)とマルチスペクトル(カラー)の画像を取得できる

衛星から見える範囲の地表の様子を捉えるのに適している

合成開口レーダー (SAR):

マイクロ波を使って地表の形状を観測するセンサ

雲や夜でも観測可能で、地表の変化を検出するのに適している

熱赤外線センサー:

地表面の熱放射を観測し、地表温度や火災の検出に使用される。

次に航空機に搭載する2種類のセンサを紹介します。

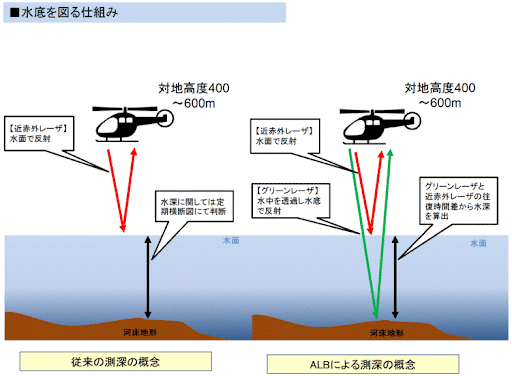

まず、近赤外波長帯のレーザ(近赤外レーザ)です。これまで一般的に航空レーザ計測に使われてきたレーザ測距装置です。航空機に搭載したレーザ測距装置から 地表面に向けてレーザを照射し再び戻ってくるまでの時間を計測することで地表の様子を捉えることが可能となる。しかし、陸上計測で使用する近赤外線レーザは、水に吸収、または、水面で反射されるため、川底の形状の計測には使用できませんでした。

この点を解決するために、ALB(航空レーザ測深)という技術がうまれ、緑色レーザが注目されるようになりました。ALBで使用する緑色レーザは、水中を透過しやすい特性があることから、水底と陸地の地形を捉えることが可能となります。

最後にドローンは、主に6つの高性能なセンサが使われています。

まず主要な5つのセンサ・カメラを紹介します。

カメラ

可視光の範囲で撮影する通常のカメラです。

ステレオカメラ

可視光の範囲で撮影するカメラですが、2つのカメラを用いて観測対象との距離が測定可能なカメラです。

ミリ波レーダー

100~200メートル程、遠く離れた観測対象が検知可能なセンサです。暗い環境でも検知が可能なことが知られています。

LiDAR

航空機に搭載するレーザーと同種のセンサです。中距離の観測対象を立体的に検知可能です。

超音波センサ

10メートル程の近い観測対象が検知可能なセンサですが、精度が低いことが難点です。

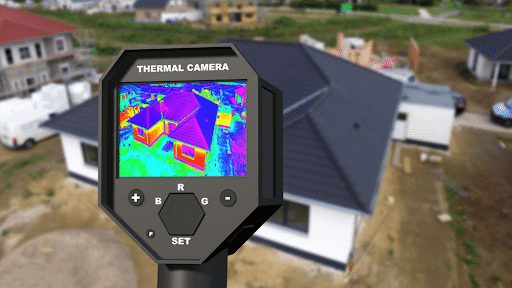

このようにドローンには、写真や動画の撮影ができるカメラが搭載されているのが一般的ですが、それ以外に「赤外線カメラ」を搭載することもできます。

赤外線カメラは、端的に言うと「温度を可視化するカメラ」です。

一般的なカメラは、光を感知して画像として写し出しますが、赤外線カメラは「赤外線」を感知します。物体が放射している赤外線は温度によって異なるため、赤外線カメラで撮影すると、ものの温度が画像として写し出されるのです。このカメラをドローンに搭載することで、通常のカメラではわからないことを可視化することができます。

例えば、建物を写して目視では見えない内部の異常を検知したり、夜間の暗闇の中で生き物の体温を感知して、その姿を捉えたりすることが可能です。

そのため、産業用ドローンとして、点検や調査、探索を行うドローンには、この赤外線カメラが搭載されているというわけです。

以降の内容は有料となります。

(この記事のみ購入する場合は、200円です。月に3~4記事が月額500円になるサブスクリプションプランもご用意しております。)

天地人へのご質問・記事に関するご感想・記事の内容のリクエスト等ございましたら、pr@tenchijin.co.jp までお気軽にお問い合わせください。

ここから先は

¥ 200