対アヒル戦法(振り飛車編)

アヒル戦法をご存知でしょうか?

ウォーズやネット将棋に勤しんでいる方の中には、やられた経験がある人もいることでしょうし、実際に指したり指されたりしなくても名前くらいは知っている人もいるでしょう。

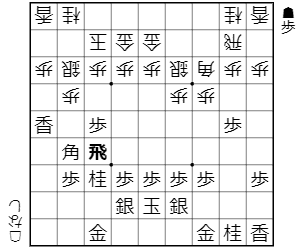

アヒル戦法標準想定図

概ね、図のような陣形を目指すのがアヒル戦法です。

戦法名の由来は、玉の囲い(79金、39金、68銀、48銀、58玉の形)がアヒル囲いと呼ばれるから。

ただし、玉の囲いが多少違ってはいても、同様の狙いを持つ戦法を総称してアヒル戦法と言うこともあります。

なので、金の位置が38や78にいても、それは一応アヒル戦法と呼んで差し支えないです。

アヒル戦法の特徴は、大駒交換や大駒をぶった切って攻め込む展開になると無類の強さを発揮する点です。

アヒル囲いは非常に隙がない形をしているので、切ってもらった大駒だけの攻めではなかなか囲いを攻略することが難しいからです

普通の戦法は大駒を切って攻めると、後々、その切った大駒を使って反撃してくる筋を警戒しなくてはなりませんが、アヒル戦法ではその心配は皆無に等しいです。

ですので、相手陣の何処かを食い破ってしまいさえすれば、大駒を切って攻めても大丈夫だったりします。

この特徴を最大限に活かして対戦相手を血祭にあげるのが、アヒル戦法の最大の狙いです。

……と、ここまでアヒル戦法の長所ばかりを述べましたが、長所は短所の裏返しでもあったりします。

ですので、短所を旨く突くことが、アヒル戦法攻略への近道なのです。

大駒を最大限に活かすアヒル戦法の短所は、大駒以外の駒が前に出て行かない点です。

大駒の威力は絶大ですが、それでも小駒のアシストがなければ攻めのバリエーションが少なく、手筋が使いにくいのです。

なので、対する側としては、飛車や角を抑え込む展開にすればアヒル戦法の突攻を抑えられますので、歩を着実に進めその後ろから金銀を盛り上がることが最大の攻略法となります。

では、実際にどうやって抑え込むのかを見ていきましょう。

尚、今回は振り飛車でアヒル戦法を攻略する指し方をご紹介いたしますので、居飛車で攻略したい方は、↓↓↓↓↓こちらの動画を参考になさって下さい。

初手からの指し手

26歩 34歩 25歩 33角 26飛(1図)

1図

5手目26飛と、早速アヒル戦法が独特の動きを見せます。

狙いは34歩をかすめ取る36飛。

これに、

「いつも私は四間飛車しか指さないから……」

と、42飛などと回ると、36飛とされてたちまち34の歩を救出するのが困難になったりします(プチ失敗図)。

プチ失敗図

プチ失敗図では、一応、32飛とすれば局面自体は後手が悪くありません。

以下、34飛と歩を取るのには、22角(実は大丈夫図)と落ち着いて飛車交換を挑めば一局の将棋になります。

実は大丈夫図

ですが、あとで回るくらいなら、42飛としないで先に32飛としておけば良いですよね?(笑)。

それに、1図ではもっと良い手があったりしますので、後手は好んで互角の展開に進める必要もないのです。

1図からの指し手

22飛(2図)

2図

22飛が好手です。

たった一手で36飛からの狙いを逆用する準備が出来上がりました。

それでもなお36飛とすると、以下、24歩 34飛(24同歩は同飛とされて34の歩が取れなくなる) 25歩と進み(撃退成功図)、早くも後手が有利になります。

撃退成功図

「撃退成功図」は、歩の損得がありません。

一歩かすめ取る狙いだった先手の狙いにハマっていないことがこれだけでも分かります。

その上、後手は2筋の歩が伸びていますので、先手がもし36飛とでも引こうものなら、26歩と突きだして2筋が受かりません。

と金を作られるのは痛いので先手は28歩しかありませんが、27歩成 同歩 同飛成(こうなれば大成功図)で、後手が無条件に竜を作って大優勢となります。

こうなれば大成功図

まあ、実際には「こうなれば大成功図」にはならないように、「撃退成功図」で38金や28歩と先手が2筋を先受けするのですが、それでも後手が旨くやったことにかわりはありません。

ちなみに……。

私は2図の22飛を、イトシン先生に教わりました。

それまで私は35歩と指していたのですが(36飛を物理的に阻止した意味)、アヒル囲いにされてから36歩を狙われると突いた35の歩が争点になりやすく、あまり的確に先手の26飛をとがめた感じがしていませんでした。

ある時、いつも通り私が35歩を突いていると、後ろから、

「これ22飛で良いんじゃないっすか?」

って声が……。

声の主は、当時奨励会員だったイトシン先生でした。

……で、よくよく局面を眺めてみると仰る通りなんですよね(笑)。

以来、私は1図のように26飛とされた場合には、必ず22飛と回ることにしています。

アヒル戦法使いの方も滅多に36飛とは来てくれませんがね(笑)。

横道に話が逸れましたので、2図に戻ります。

2図からの指し手

96歩 94歩(3図)

3図

先手は端歩を突きます。

これは必ずこのタイミングで96歩と突くかどうかは微妙でして、他にも駒組みを進める48銀や、反対側の端歩を突く16歩などもあります。

ですが、

「端を突かれたら、ほぼ必ず受ける」

ことが対アヒル戦法では重要な要素となります。

よって、94歩はこの一手です。

もし16歩を突かれたら、それも必ず14歩と受けて下さい。

何故、端を受ける必要があるのか……。

その理由は後述します。

3図からの指し手

48銀 62玉 97角 42銀(4図)

4図

97角で、いよいよ先手はアヒル戦法の本性を現してきました。

対して、後手は42銀と落ち着いて駒組みを続けます。

42銀でうっかり72玉と寄ると、53に角を成り込まれますので注意して下さいね。

4図からの指し手

68銀 72玉(5図)

5図

5図の72玉が重要な一手です。

ここ、他には72銀(危険がある図)と上がって指す方法もあるのですが、それだとアヒル戦法の罠に落ちやすく若干損な指し方となります。

危険がある図

「どうせ後手は美濃囲いにするんでしょう? だったら、72玉でも72銀でも同じでしょ(笑)」

と、思った方……。

いいえ、違います。

対アヒル戦法では美濃囲いにはしません。

何故か……。

美濃囲いは5筋や端が薄いからです。

では、実際に72銀と上がって後手にハマってみてもらいましょう。

危険がある図からの指し手

79金 52金左 39金 44歩 58玉 71玉 86角 43銀 95歩(えっ?図)

えっ?図

先手は着々とアヒル囲いを完成させます。

対して、後手の44歩は用心深い一手。

43銀を用意して何かの時の36飛に備えています。

先手の86角は3筋~7筋の何処かの歩を突くために必要そうに見える一手ですが、実はそうではありません。

なんと、端を攻めるための準備だったりします。

なので、86角としないで76歩と突く手もあります(これもある図)。

これもある図

以下、誘いに乗って95歩と突くと、同歩 同香に93歩と垂らされ、82玉(97香成と角を取るのは、同香以下端が破れてまずい) 53角成 同銀 95香(端を破ってアヒルペース図)となり、後手は駒得はしていても得した角の有効な打ち場がありませんので、形勢は難しいもののアヒル戦法が成功した形になります。

端を破ってアヒルペース図

手順中、53角成がアヒル戦法らしい一手。

角と香の交換でもへっちゃらなんですね。

「端を破ってアヒルペース図」は、ここから75歩として96飛と回る手などもありますので、大技を食らった後の後手が気持ちを立て直して勝ち切るのは相当難しいことでしょう。

えっ?図からの指し手

95同歩 56飛 62玉 95香 93歩 同香成 同桂 94歩 84歩 97桂 85桂 同桂 同歩 75角(あれっ?図)

あれっ?図

後手は先手の攻めを出来るだけ手堅く受けようと指しまわします。

62玉は53角成からの強襲を受けた手ですし、93歩も手堅く端を守った手。

93同香成に同桂としたのも、同香だと92歩からのと金作りがあるので桂を取らせて端を収めようとした手。

84歩も桂を取って来ないのなら逃げてしまおうとした手ですし、実際に思惑通り進めたはずの局面が、「あれっ?図」です。

細心の注意を払って受けていたはずなのに、次の93歩成が妙に受けにくかったりします。

「あれっ?図」から、74香などと角を追う手には、84角 83銀 93角成と、銀をおびき寄せてから角を取らせて難しい形勢。

94香などと歩を取って嫌味を消そうとするのは、93角成がありますし、「あれっ?図」はすでに先手ペースの将棋だったりします。

「何か、無茶苦茶やられてる内にこんなになっちゃったなあ……」

などと後手がボヤいても後の祭りなんです。

まあ、厳密には後手が幾つか疑問手を指しているので難しい形勢になっているのですが、その疑問手を的確にとがめきれないとあっという間にアヒル戦法のペースになってしまうのです。

なので、極力、リスクは排除すべきなのです。

分かりやすく駒組みをして、分かりやすく形勢が良くなり、分かりやすい展開で、分かりやすく勝つのが一番簡単ですから(笑)。

再掲5図

5図からの指し手

79金 52金左 39金 44歩 58玉 43銀 86角 82銀(6図)

6図

先手は狙い通りアヒル囲いを完成させていきます。

そして、86角と出て端攻めを狙うのも72銀型の時と同じです。

しかし、そこで82銀が72玉型の効果です。

美濃囲いは端が弱かったので、金無双の囲いにして端を補強するのが後手の狙いでした。

この金無双と言う囲いは相振り飛車でよく使われる囲いです。

上部からの攻めには滅法強く、飛車角だけの攻めや、強引な端攻めは通用しません。

反面、82銀が壁銀であることから、横から攻められるのにはあまり強くはありませんが、アヒル戦法の狙いである大駒交換は向飛車にしていることで実現しませんのし、中央の金銀がいつでも抑え込みの体制に入れるしでアヒル戦法にとってはとてつもなく厄介な囲いだったりするのです。

とは言っても、6図の局面ではピンとこないでしょうから、もう少し局面を進めてみましょう。

6図からの指し手①

95歩 同歩 同香 93歩(7図)

まずは、先程と同じように端を攻めてみます。

しかし、7図になってみると分かるのですが、今度は93香成の攻めがありません。

56飛と回ってみても、62金直と囲いを進展させるだけで後手は痛痒を感じませんし、それでも無理に93香成は、同香でも銀がいるので92歩の垂らしが何でもありませんし、同銀とすれば何かの時にはまた82銀と戻って守備につくこともできます。

なので、すぐに攻めることができない先手は76歩と駒組みの進展を求めることになりますが……。

7図からの指し手

76歩 62金直 75歩 84歩 77桂 83銀 76飛(8図)

8図

先手は7筋の位を取ってから77桂と跳ね、攻撃陣を築きます。

対して後手は、62金直とマイペースに囲いを完成させたあとに84歩と突き、83銀の銀冠を目指します。

8図で、先手には攻めがありません。

金無双から銀冠にした構想が旨く、先手が戦いを起こそうにも何処にも争点が無いのです。

しかも、95の香は94歩と突かれてしまえば取られてしまいますので、早急に戦いを起こしたいのですが、不可能なのです。

つまり、8図はすでに後手が優勢だったりします。

ほとんど戦いが起こっていないのに、もう先手に手段がないのです。

後手の抑え込みが見事に決まった局面と言えます。

8図から、後手は94歩を急がず(いつでも突けるから)、24歩と飛車を働かせるのが戦い上手な進行となります。

以下、24同歩 同飛 26歩(28歩だと27歩がある) 45歩(角を働かせる意味) 38金(飛車が縦に動いて26の歩が取られた場合に、27歩と受けようとしている意味)と、後手は大駒を活用する目途をつけてから、94歩(決めに行った図)と香を取りに行き、大優勢となります。

決めに行った図

どうですか?

決めに行った図までの手順で、後手に難しい手や方針の分かりにくい手はあったでしょうか?

これならほぼどんな振り飛車党でも、平易に真似が出来ると思うのは私だけでしょうか?

再掲6図

6図からの指し手②

76歩 84歩 75歩 62金直 77桂 64歩 76飛 63金左 38金 83銀(9図)

9図

先手が6図から9筋にちょっかいをかけるのは、後々に香を取られる憂き目に遭いましたので、今度は単に76歩と突いて攻撃形を求めに行きます。

しかし、後手は84歩から64歩と突いて、手厚い陣形を築いて先手の攻めを封殺にかかります。

そして迎えた9図は、やはり先手に攻めがなく後手が優勢となっています。

後手はこの先、24歩から飛車を活用し、45歩と突いて大駒を活用させますが、先手は分かっていてもこの順を防ぐことができないのです。

具体的な手順で言うと、16歩 14歩(急ぐことはないので、端は必ず受けること) 78金 24歩 同歩 同飛 27歩 45歩 26飛 25歩 76飛 54銀(後手、盤面制圧図)と、手待ちをするしかない先手を尻目に、後手はドンドン良い形になっていきます。

後手、盤面制圧図

こうなってみると、後手が端歩を受けていた意味が分かるでしょう。

先手の飛車は可動範囲が狭く安住の地がないんですね。

1筋の端歩が突き越してあれば、それでも16飛と回ったりできますが、それも「後手、盤面制圧図」では出来ません。

対アヒル戦法(振り飛車編)の、ポイントは六つです。

①5手目26飛には22飛の向飛車(2図参照)

②端を突かれたら、ほぼ必ず受ける

③玉の囲いは72玉から金無双を目指す(5図参照)

④アヒル戦法側が端攻めを見せたら、すぐに82銀と上がる(6図参照)

⑤84歩を突いて、銀冠に組み替えること(8図、9図参照)

⑥飛車や角の活用は、しっかり陣形が組みあがってから

と、なります。

アヒル戦法側が本講座のようにばかり指してくるとは限りませんが、六つのポイントをしっかり押さえながら指せば、振り飛車側が必ず作戦勝ちから優勢になります。

相振り飛車を指しているようなイメージで進行すれば分かりやすいですので、是非、今度アヒル戦法と対戦することがあったら、やってみることをおススメします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?