ATD2024見聞録

5/19~22の4日間、米国ニューオリンズで「ATD2024」という人材開発業界では有名な世界最大規模のカンファレンスが開催されました。毎年米国で開催されていて以前から行きたかったのですが、コロナ禍も明けてようやく現地に行くことができたので、今回はこのイベントで見たことや感じたことについて書いてみます。

そもそもATDとは?

Association for Talent Developmentの略で、1943年に人材開発の専門家によって非営利団体として設立されました。120カ国に約35,000人のメンバーがいるそうです。この団体が毎年米国でカンファレンスを開催していて世界中から人材開発業界の関係者が集うのです。

今回ATD2024の規模感としては、4日間でなんと約400の講演が。絶対に聴き切れない…。公式サイトのキーワード検索によると、主な講演テーマの内訳は下記のような感じです。

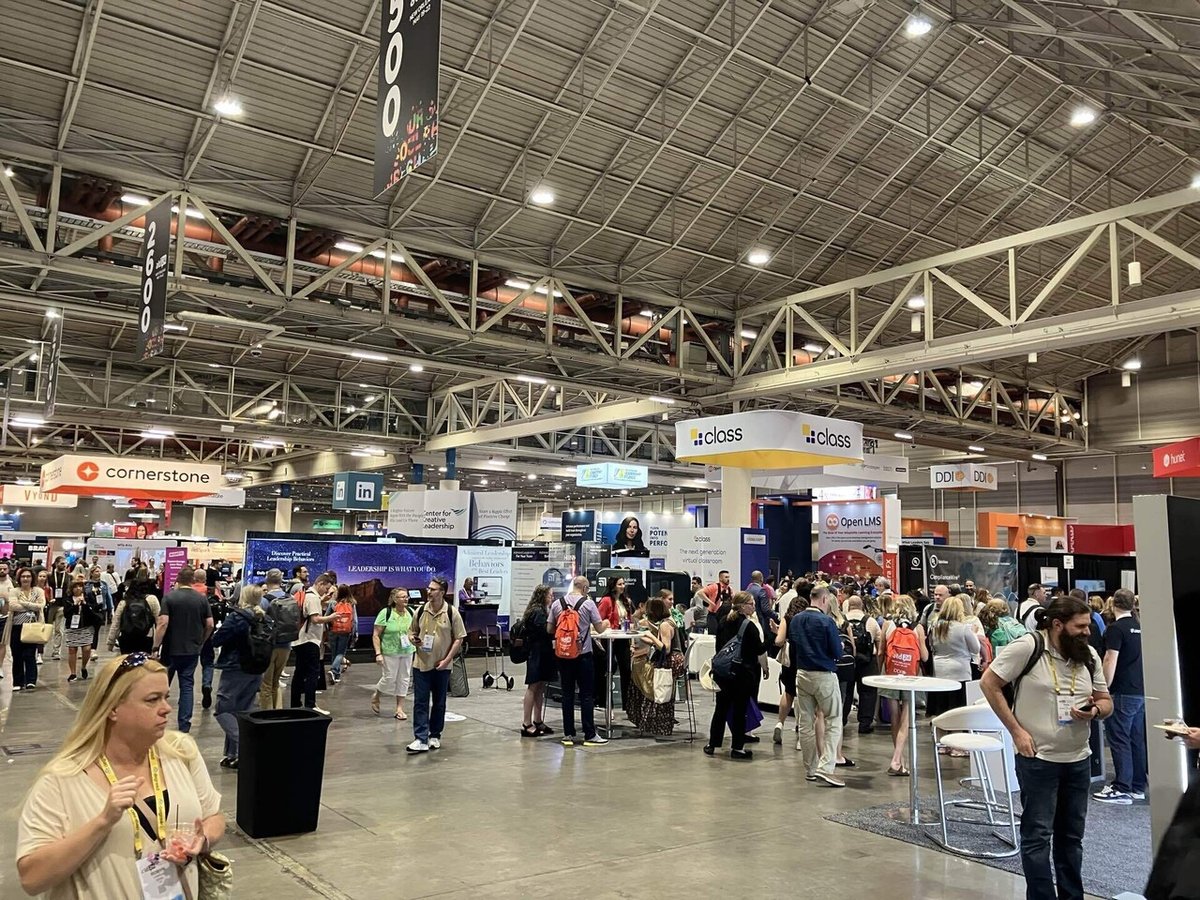

講演と並行して企業ブース出展もおこなわれています。こちらは米国企業を中心に約350社。こちらも回りきれない…。

一般参加者は約9,000名。米国以外の主な国別参加者は写真の通り。相対的に中国からの参加者が少ないのは、米中関係の冷え込みによるビザ発給制限からでしょうか。

基調講演では俳優のマシュー・マコノヒー、作家のダニエル・ピンク、元プロテニス選手のヴィーナス・ウィリアムズと豪華なゲストが会場を熱気に包みました。

コーチングを中心に講演に参加

ディズニーランドのアトラクションを1日では回りきれないのと同じ感覚で、3日で400もの講演は当然すべて聴くことはできないので、事前にウェブサイトで下調べ。最大でも1日に5講演が限界と察して今回は「コーチング」に狙いを定めて聴講することにしました。一緒に行った同僚もそれぞれの関心領域を聴講して、毎晩ニューオリンズのケイジャン料理を楽しみながら情報共有するのが日課に。

コーチングはもともと1950年代に米国で体系化され、1990年代後半に日本に輸入されたので、日米間で約40年の差がありました。それから30年以上経ちその差は埋まっているのか?開いているのか?この目と耳で直接確認する絶好の機会です。結論からいうと学習面と事業面の双方で圧倒的な層の厚さを感じました。まず今回のATD2024で「コーチング」だけを切り出しても、十数名もの講演者が一堂に会し、複数の講演を開き、数百人ものコーチ(ある講演で講演者が「この中で認定コーチは?」と問いかけたら多数の聴講者が挙手、一応僕も遠慮がちに挙手)を集客できる場は、現時点では米国をおいて他にないだろうと。

各講演の内容としては、かなり精度の高い「AIコーチング」を実演していたり、ニューロサイエンス(脳神経科学)をコーチングに活用する研究が進んでいたり、コーチングと企業収益成長率や従業員満足度の相関を示した研究報告があったりしました。

ちなみにニューロサイエンスについては、脳の機能としてデフォルトモードネットワーク(DMN、ぼんやりとした状態の脳が行っている神経活動)とタスクポジティブネットワーク(TPN、問題解決を行う状態の脳が行っている神経活動)という2つのモードがあり、クライアントの脳内でそのバランスを取ることでコーチングの効果が高まるとの研究報告がありました。例えばクライアントとの関係構築の初期段階ではあえて問題解決や方向づけをせず、共感をベースにしたコーチングを提供して、クライアントのDMNを優位にしてオープンマインドや内省を促す。その上でTPNを優位にすると問題解決や目標達成のためのアイデアやモチベーションをより喚起するとの主張でした。でも相手の脳内がDMNかTPNかって、そもそもどうやって見定めればよいのかは分かりませんでした笑。英語が聞き取れなかったのか…

日本ではまだまだコーチングという仕事や事業の認知度は低いですが、米国ではCEOの8割がエグゼクティブコーチをつけているともいわれ、その最前線を肌感覚で確認できたのが一番の学びでした。

人材開発分野における日米の差

ATD2024の全体感として感じたのは、米国において人の能力開発の動機やその成果は「個人」に強く所在するという点です。モチベーションが下がるのも、それを上げるのも個人起点。個人が学習を通じて獲得したスキルや成長実感は当然自身のキャリアに還元されます。

一方で日本においては、おそらく長期雇用の慣習や「育てる」文化などを背景として、能力開発の動機やその成果は主に機会提供者としての「組織」に所在してきました。ゆえに組織は個人に対して計画的かつ意図的にOJTや研修などの学習機会を提供するが「え〜仕事忙しいのに研修?」となる笑。ただし近年は日本でも新しい世代を中心に個人起点の学習・成長意欲が高まっており、これからの企業や職場マネジャーはその趨勢を捉えて過不足なく学習機会を個人に提供し、事業の成果や持続的発展という企業側の目的に統合していくことが求められるでしょう。

もちろん日米の両アプローチにはそれぞれメリットとデメリットがあります。両国の労働環境や商習慣の違いを無視して、安易に日本企業が米国企業の人材開発施策を取り入れることについてはリスクがあります。米国の企業や研究機関が人材開発分野をリードしていることに疑いはないですが、ふと思ったのが、いまやFortune Global 500企業で米国(136社)と肩を並べる中国(135社)はどんな人材開発の哲学を持っているのだろうと。

LenovoやHuaweiやBYDなどはすでに中国発グローバル企業であり、かつ日本と同じ東アジアで文化的にも商習慣的にも共通点が多く、彼らの人材開発施策や研究動向から学べることも多いはず。今回米国で色々と見聞したことで、むしろ中国方面への興味が湧きました。

ニューオリンズ雑感

最後に今回の舞台となったニューオリンズについて。「ジャズ発祥の街」くらいの事前知識しかありませんでしたが、18世紀に初めてこの地を統治したフランス人とその奴隷であったアフリカ系が融合した、米国でもかなり独特の文化を持つ南部の街ということで、西海岸と違ってほとんど見かけないアジア人の僕たちに対しても非常にオープンマインドで接してくれました。

世界は広いし行きたい場所はたくさんあるので、たぶんもう来ることはないのかなと思うと、ミシシッピ川から吹く爽やかな風に後ろ髪を引かれているようでした。米国出張に合わせて散髪したので後ろ髪は刈り上げていたのですが。

では、てば。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?