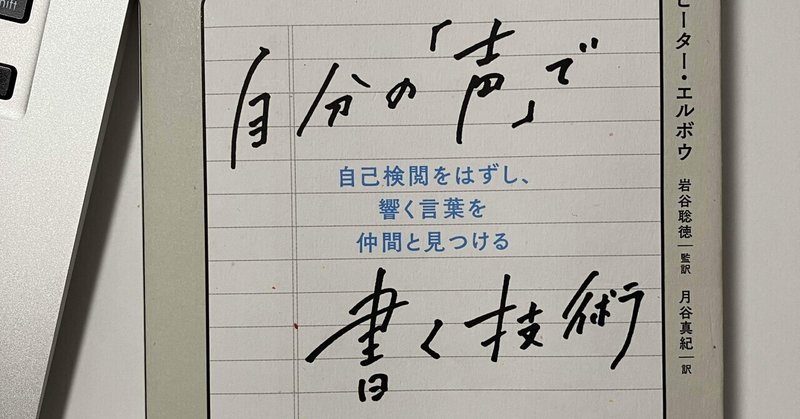

書籍『自分の「声」で書く技術』のメソッドに、偶然集まった大人たちが、自分たちなりに、実際に取り組んでみた記録①【トークイベント〜読書会】

2024年4月21日(日)に胡桃堂喫茶店で開催された、書籍『自分の「声」で書く技術』発刊記念トークイベント〜書きたいという願いを、心に秘めるあなたへ〜へ参加した。

当書のタイトルにある「自分の声」や、副題の「自己検閲をはずす」という言葉に惹かれ参加したイベントだった。

胡桃堂喫茶店の店主の影山知明さんの素晴らしいナビゲーションかつファシリテーションに導かれて、監訳者の岩谷聡徳(アキ)さんの書籍の内容の話や、編集者の上村悠也さんを交えての書籍の制作秘話なども聴けた密度の濃い2時間弱はあっという間に過ぎて行った。

影山さんの「書籍の中で心に残った言葉のチョイス」もとてもよかった。

登壇者の3人の方が心開いて、情熱を持って話してくださったから、思わず身を乗り出し、メモをたくさん取りながら話を聴いた。

場の雰囲気もとても温かく、心地よい空気が漂っていた。

イベントの後、温泉に入った後の脱力感に似たようなじんわりとした温かさに包まれながら、一緒に参加した友達と駅前のベンチに座って感想を言い合ったことも、その後美味しいランチを食べながら語り合ったことも楽しかった。

それから約3週間経った5月10日(金)の夜、同じイベントに参加した5名が当書の読書会を開いたのだ。それは、実に、昨晩のことだ。

目的は、書籍で「ライティングを上達する方法」として紹介されている「ティーチャーレス・ライティング・クラス」を始めるためだった。

そのプロローグとして、まずは当書の読書会から始めようとしたのだ。

読書会の参加者の5名は、都内や東京近郊、海外からズームを繋いで参加してくれた。

『自分の「声」で書く技術』として、書籍では【個人エクササイズ】と【グループ・セッション】を勧めている。

【個人エクササイズ】の内容は、以下の3つ。

・フリーライティング……

「自己検閲」がはずれ、次々と言葉が流れ出すエクササイズ

・グローイング……

大量の脱線と混沌から、「重心」を見つけて言葉を育てる

・クッキング……

要素同士を化学反応させ、文章を豊かにする

【グループ・セッション】は

・ティーチャーレス・ライティング・クラス……

「改善案」ではなく「純粋な反応」を伝え合い自分の言葉の響きを確かめる

書籍によると「ティーチャーレス・ライティング・クラス」は、7〜12名、週に1回、2〜3ヶ月くらいで行うのがよいとされているが、忙しい私たちには少しハードな条件だった。

だからといって、諦めて何もやらないよりは、条件を緩めたとしても、書籍で紹介されている「フリーライティング」などとともに「ティーチャーレス・ライティング・クラス」に取り組んでみようという共通の思いが私たちにはあった。

なので、まずは5名で、月に1回、できるだけ長く緩く続けたいねという思いで始めることにしたのだ。

時間になってズームに入るとすでに2人が集まっていた。

1人はよく知っている友人で、もう1人は初めましての方だった。

私の後にもう2人の方が参加して、5人揃ったので自己紹介から始めた。

トークイベントの時に、「自己紹介しないでティーチャーレスクラスを始めてもいい」みたいなことをチラッと聴いていた気がしたけれど、今回は、全員知っている人と、ほとんどが知らない人がいたのもあったので、簡単に自己紹介し合うことにした。

名前とどこから参加しているか、そして、トークイベントに参加したきっかけ、またティーチャーレスクラスをやったみようと思った理由などを簡単に話そうということになったが、みなさん話が上手でオープンマインドの方々だったので、とても丁寧に思いを話してくれた。

個人的な話なので、細かいことはここに書けないが、印象的だったのは、私と同じように「自分の声で書きたい」という思いがあって、トークイベントに参加したという方が多かったことだ。

読書会だったけれど、書籍のボリュームが大きくて私自身全部読めていなかった。

参加者の多くの方が「一部しかまだ読めていない」と言っていたけれど、それでも、印象的だった一文を伝え合ったら「私もそれがいいと思った」と共感してくれた人が2人もいて嬉しかった。

それは、ここの部分

意識とページのあいだに中断、変更、躊躇が入るせいで、あなたの声が消えてしまう。自然につむぐ言葉には音、肌触り、リズムーつまり、声ーがあり、それがあなたの文章を持つ力の根源だ。どういう仕組みかわからないが、この声こそが読み手に耳を傾けさせる力となり、読み手の分厚い頭蓋骨を突き抜けて意味を届かせるエネルギーとなる。

この本は、文章が書けるようになるというある意味実用書なのだけれど、文章の表現がまるで小説のようで、とても美しい繊細な表現が多いと感じた。

著者であるピーター・エルボウとともに、監訳者の岩谷聡徳(アキ)さんと訳者の月谷真紀さんの表現力が素晴らしいのだろうと思った。

書籍での気づきをシェアし合ったこともよかったが、感激したのは、みなさんそれぞれ、書きたいことがすでに決まっていることだった。

「書きたいことはあるけれど、書いたものが読み手にどう受け止められるか不安もあるから、安心できる場でのリアクションを知りたい」という気持ちを持った人も多かった。

みなさんの話を聴きながら、なんだかジーンとした。それぞれのブレイクスルーの場に立ち会える気がしたから。

ただひとつ困ったことがあった。

それは、私自身には、今書きたいことが特にないことだった。

もしかしたら、書きたいことはあるのかもしれないけれど、この場で書いてみなさんの反応を求めるという覚悟がまだできていないのかもしれないのだけれど……。

「私も次回までに何を書くか決めておきます」と言いながら、みんなの話を聴いていたら、なんでもいいから文章をすぐにでも書いてみたくもなった。

そうだ! と思い出した。

自分の心の機微を織り交ぜながら、このクラスの記録を残したいと思っていたことを。

まずは、この文章を書いてみよう。

そう思って、今これを書いている。

来月またズームで集まって、まずは一斉に「10分間のフリーライティング」をその場でタイピングし、それぞれ音読をして読み上げることにした。

そして、お互いにフィードバックするとともに、フリーライティングをした自分自身の感想もシェアし合うことに!

まずは「無理なくやっていきましょう」ということで合意した。

やっていくうちに自分たちのやりやすい方法がきっと見つかるだろう。

さあ、それぞれの冒険が始まる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?