【SS小説】メルトダウン/アップ・アイス

作・絵:橙怠惰

食塩の融点は800℃。

カリウムの融点は64℃。

おれの身体の融点は何℃だ?

おれを射殺しにかかる太陽は、かつての地球では人類の希望とされていた。豊作を願い、太陽を崇めていた頃と今はあまりにも違いすぎる。「神は死んだ」というニーチェの格言よりも「神は忘れられた」と言うに相応しい今の地球は、人間は、引き返せないほどに大きな過ちを何回もこの数十年で繰り返している。

愚かな人類を嘆いているのか、太陽は自らの力を使っておれたちを淘汰しにかかっている。嘆くのは無理もない。地球が生まれて46億年。人類が生まれてたがだか数万年。生命体が生まれた奇跡の惑星。きっと太陽は手塩にかけて育てただろう。しかし、その数万年の間に地球は見違える程に姿を変えてしまった。生まれ落ちたおれ達のせいだ。

愛していた品行方正な恋人が、たった数年の間にありとあらゆる犯罪に手を染めて帰ってきた、そんな気持ちをきっと太陽は抱いていることなのだろう。絶望だ。擁護しようがない。きっと怒りに満ち溢れてしまうだろう。涙ながらに制裁を加えるに違いない。どんな時でも、どんな状況だろうとやっていけない禁忌は必ず存在する。おれたちは禁忌を犯して太陽の逆鱗に触れたのだ。

いや、太陽にとってこんな地球は8つあるでかい太陽系の惑星の中の1つとしか思っていないかもしれない。でも、人間が生きてるのはここだけだ。おれたちが太陽を見ている時、太陽もおれたちを見ていたのだ。寄ってたかって人が太陽をいじめたのだ。

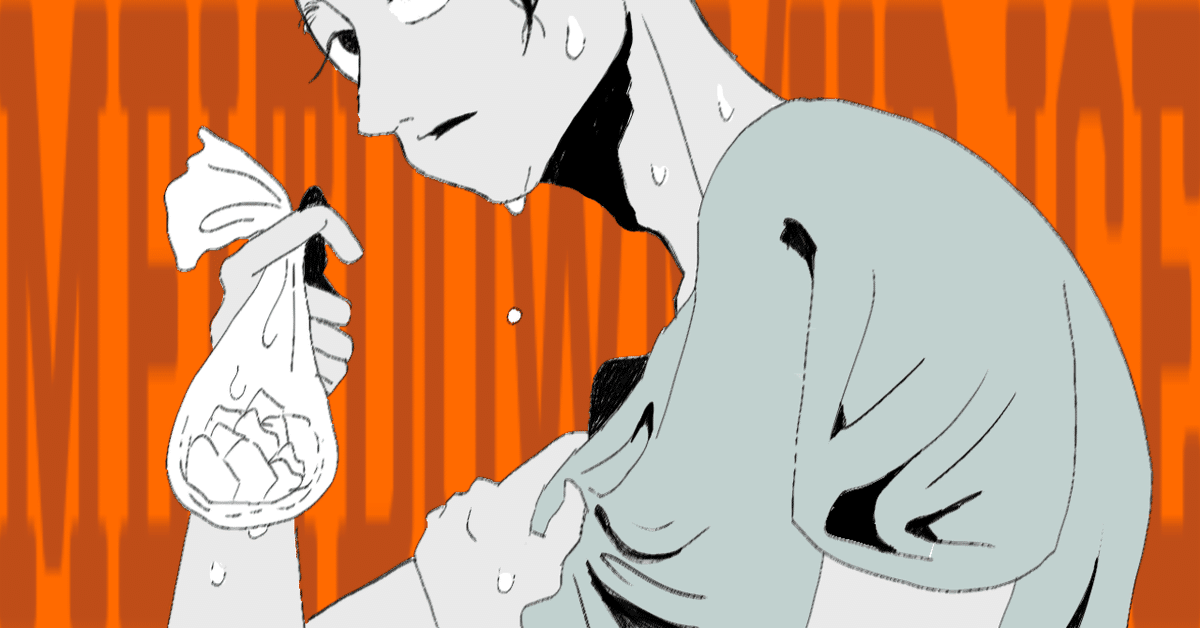

ああ、アマテラスよその怒りを沈めたまえ!……さすがにおれ1人が心の中で叫んでも誰も文句は言うまい。そんなことを考えながらおれは大きなカートをゴロゴロと引いていく。おれは自分の商売道具が無くなる前に目的地に辿り着きたいのだ。休みたい気持ちを押し殺しつつ、汗をヘンゼルのパンよろしく道に落としていく。カラスより早くおれの汗はアスファルトに食われてしまったけれど。

もはや地上が太陽になったかと錯覚するほど、アスファルトから熱を発していた。蒸れたおれのシャツから湯気が立ちそうな夏。ああ、人間は便利を求め過ぎたのだ。おれたちが踏んだ禁忌だ。その結果が今の惨状だ。道端に目をやると、おっさんが倒れている。あれはきっともう手遅れだろう。側にあった水が入っていたであろう空のペットボトルを蹴っ飛ばした。

そして目的地である商店街にひとたび入れば、影がおれを包み込む。直射日光と引替えに生ぬるい風と湿気が飛び込んできて別の不快さを感じるが、日光を浴びるよりも幾分もマシだと感じた。

商店街を行き交う人々の顔は死んでいる。

おれの目から見える光景は、幼い時に写真で見た戦前の日本さながらだった。不便でも不便なりに生きていたあの時代の人間が1番輝いていた。そこが頂点。後は下るのみ。思い出したかのように現状を嘆き、後悔してその過去を今更模倣しても、太陽は喜んでくれない。もう見放されたのだ、品行方正だったかつての恋人のように。

おれはずっと引いていたカートを商店街の一角に起き、カートに積み込んでいた銀製の箱をいくつも取り出して、熱で弱った己の身体が出せる最大限の声を張り上げる。ああ良かった、おれの商品はダメになってなんかない。その喜びも込めておれは文字通り、叫んだ。

「氷が500グラム1万円の大特価!!さあ!今が買いだ!」

おれの声に目の色を変え、一気に群がった人々はたった数分の命の氷に向かって私が先よと手を伸ばす。この太陽のせいで水は枯渇し、毎年のように梅雨を待ち侘びる。まだ日本はいい方だ。そして電気の方が値上がりが顕著だった。もはや一般の人々の稼ぎでは日々の暮らしがやっとというレベルの価格である電気に変わり、夜をも食い殺した太陽が代替品としておれたちを照らしている。しかし、太陽熱で人々は冷気を求め、電気を枯渇させてしまった。太陽光発電も導入したが消費の方が著しく、値段はうなぎ登りという訳だ。

そういえばこの時期にうなぎを食べるという文化はすっかり廃れてしまったことを思い出した。もはやうなぎ程度のものでは極暑を乗り切ることが出来ないとようやく皆が気づいたのだ。

……という訳で一般人にとって氷というのは、金持ちが買った水と電気で錬成された暑さを紛らすためのもの。今のご時世、水を凍らせる為の電気は扇風機の10倍は超える。そんな水と電気の値段からすればおれの利益を考えても500グラム1万円は破格すぎる。

暑さから解放されるために、溶けきるまでのたった数分のため、そして楽園を見るために一般人は金持ちの如く、金を後先考えず積んでいく。1度味わった涼しさが皆きっと恋しくなるはずだ。リピーターは大いに期待できそうだな。

「さあ早い者勝ちだ!」

銀の保冷箱をまた開けばひとたび扇風機と比べ物にならないぐらいの冷気が溢れ出る。まだまだ7月。きっと一気に冷え込む10月ぐらいまで、おれは皆に楽園を覗き見させることが出来るだろう。そしておれもその金で楽園を見るのだ。

一攫千金を狙って電気と製氷機を買ったことは間違いじゃなかったと、札を握ってこちらに伸びる手に氷を差し伸べながらのんびり他人事のように考えた。

怒った太陽は人々の影を濃く落としていく。暑さで死ぬのはごめんだ。こいつらみたいに楽園に飢えるのも嫌だ。

太陽の言いなりになってなるもんか。おれ自身は禁忌を犯していないじゃないか。先人の責任をおれがなぜ背負わなきゃいけないんだよ。おれは金を貯めて太陽に唾を吐きながら、抗いながら、世界を生き永らえてやるんだ。

握りしめた札束を片手におれはまた叫ぶ。

「氷だ!氷!大特価で1万円!」

終

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?