一歩先行くGoogleフォームの作り方(2021/08/01)

皆さん、GoogleフォームやForms、使ってますか? 本当に便利ですよね。

アンケートや申込、相互評価にも使えて、すぐ結果が分かる…。ずいぶん昔に、自分でCGIで似たようなことをやりましたが、準備がかなり大変だったので、こんなに手軽にできることに驚きです。

さて今回は、私がメインで使っているGoogleフォームの話です。

普通にアンケートを作って回答してもらうだけなら、おそらく10分もいじれば、大抵の人は使うことができるほど簡単な設計になっているのですが、そのフォームを、一歩先に設計する小技をいくつか紹介します。

1.URLは短縮して共有

フォームが完成した後、右上の目👀をクリックすると入力ページが出るのですが、

この入力ページのURLをそのまま貼り付けて共有してあるのを、よく見かけます。

もちろん、それでも間違っている訳ではないのですが、やたら長ったらしいURLになるし、QRコードにしたときは特に、複雑になって読み取り精度が落ちてしまいます。

そこで、短縮してから共有することをオススメします。

やり方は簡単です。

右上送信 → リンクアイコン → URLを短縮にチェック を入れる。

コピーボタンもついているので、簡単に共有ができます。

特にQRコード化するときには、フォームに限らずURLの短縮がオススメです。

2.自由入力の記述式と段落の違い

フォームの項目で自由記述形式の場合、「記述式」と「段落」という2種類から選べます。

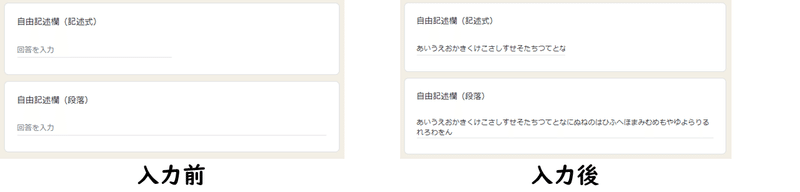

基本的には、短文(氏名入力、とか)と長文(本日の感想をご記入ください、とか)で選べば良いです。実は文字数制限等は無いので、どちらでも同じように使えるのですが、入力するときの見た目が少し異なります。試しに五十音を入力してみたのが下の図です。

ご覧のように、「記述式」に長文を入れると文字が切れてしまうので、やはり入力が予想される文字数に応じた使い分けが、まず必要です。

そして、回答の集計結果では、表示される見た目が全く異なります。

まずは「記述式」。

ご覧のように、棒グラフ状に集計され、同じ内容が何票入っているかなどは見やすくなりますが、入力文字が長い場合、一部は切れてしまいます。

(マウスカーソルを重ねれば、切れている文字も表示されます。)

次に「段落」。

先ほどと、全く同じ内容で入力した集計結果ですが、このように一覧形式で表示されます。

このブログを作るにあたって検証して初めて気が付いたのですが、同じ内容が複数回入力されていても(「あいうえお」とか)、1件としてまとめて表示されるようですね。

ちなみに、データを回収するときは「記述式」にしておいて、フォームを締め切った後「段落」にして集計結果を確認する(またはその逆)ことも出来ますので、状況に応じて使い分けることも可能です。

3.入力ミスを防ぐ「回答の検証」

フォームに入力してもらう場合に、例えば「必ず2つチェックを入れてほしい」とか、「郵便番号を7桁の数字で入れてほしい」のように、入力してほしい形が決まっている場合がよくあります。この場合、初期設定のままフォームを使うと、入力者の手違いで、チェックが1つしか入っていなかったり、郵便番号が6桁で入ってしまっていたりすることがあります。

こうしたミスをできるだけ防ぐために「回答の検証」を設定することができます。

例えば、選択肢が4つある中から必ず2つ選んで欲しいのであれば下図のように、項目右下の、点が3つ縦に並んでいるところをクリックして設定します。

そうすると、チェックが2つ入っていない(1つや3つ以上)場合は、設定した注意書きが表示されて送信することができなくなります。

チェックが2つの場合は何も表示されず、先に進むことができます。

郵便番号の場合は、正規表現を使うとかなり自由に設定ができます。

設定は同じ「回答の検証」から。

正規表現-一致する の後に「\d{7}」と入れると、「半角数字7桁」の意味になります。

ちなみに半角の\は、バックスラッシュと言って、説明図上ではこのように見えていますが、日本語キーボードでは¥キーに割り当てられており、半角の¥と表示される場合もあります。

間にハイフンありの 3桁-4桁 にしたい場合は「\d{3}-\d{4}」とすればOKです。

もちろんこれでも数字自体の入力ミスは防げませんが、それは入力者を信じることとしましょう。

この正規表現は、Excelや様々なプログラミング言語でも使われているので、知っておいて損はないです。ググると正規表現について紹介しているサイトは多数出てきますので、詳細は割愛します。

私はさらに入力してもらう日程が決まっている場合(○日の○時~○日の○時のように)、GASを使って自動でフォームの開閉をしています。(他のブログによると5~7分の誤差が生じるらしいので、余裕をもって時刻設定しています。)

うまく設定していくと、入力者にとっても集計者にとってもより便利に使えると思います。一歩先のフォームを作成する一助になれば幸いです!