クロード・ドビュッシー作曲「アラベスク第1番」の楽曲分析・解説

フランス近代音楽の作曲家として有名なクロード・ドビュッシーの楽曲の中で、比較的聞きやすく人気が高い「アラベスク第1番」。この曲名は知らなくてもどこかで一度は聞いたことはあるという方もいるかもしれません。今回はこの楽曲の特徴や魅力を和声学の観点も含めて考察していきます。

ドビュッシーを代表するピアノ作品の1つ

「アラベスク第1番」は1888年に作曲され、1891年に出版された「2つのアラベスク(仏原題:Deux Arabesques)」というピアノ作品の1曲目にあたるものです。

作風は、完全にロマン派のピアノ音楽であり、叙情的でわかりやすく美しい旋律が特徴。知名度や一般人受けしやすさという観点でドビュッシーを代表するピアノ作品の1つとなっています。

あえて「知名度や一般人受けしやすさ」と書いたのは、この作品はドビュッシーが成し遂げた音楽史上の功績や彼の本質的な価値とはあまり関係がないからです。この曲はドビュッシーがブレイクスルーを起こした先鋭的な音楽語法を確立するよりもはるか前の楽曲であり、その作風も非常に保守的なものです。

おそらく、生活のために出版して売れることを意図して書いた商業的な作品であったのでしょう。ドビュッシー本人自身はこの曲をひどく嫌ったと言われています。

そもそも「アラベスク」の意味とは?

まず概要に触れます。「アラベスク」とはアラビア風の美術様式ことであり、幾何学的な模様や唐草模様を思わせる模様が特徴です。ドビュッシー以外の作曲家でも、「アラベスク」というタイトルが付けられたピアノ作品は多く見られ、その美術的特徴が音楽にも反映されています。

ドビュッシーのアラベスクも、順次進行を多用し唐草模様を意識したような流線的な旋律と和声進行、幾何学的なパターンを感じさせる左右対称的な動きを見せる旋律などに、アラビア模様のインスピレーションが垣間見られます。これは冒頭の1~2小節に見られます(この主題を以後、「主題1」と呼ぶことにします)。

楽曲の形式については、A(ホ長調)→B(イ長調)→A'(ホ長調)という、形式も調性も非常に明確な3部形式となっています。まずは3部形式の第1部から見ていきましょう。

分析(3部形式の1部目)

Andantino Con moto(=動きをもって)と指定されたこの曲は、冒頭の2小節が示すように、流れるような分散和音によって、曲名を象徴するような雰囲気を演出します。和声的な側面では、ロマン派音楽にしばしば見られるように、トニック(コード:E)ではなくサブドミナント(コード:A)の分散和音から始まります。

3、4小節目はⅡの和音(コード:F#m)の分散和音を維持したまま、低音部が次のV(コード:B)のロの音に向かうために、2分音符で順次進行していきます。

その後の6小節目から、下記に示した有名な主題が始まります(以降これを「主題2」とします)ここは、オリエンタルな雰囲気を醸成するためにドビュッシーが多用した5音音階風のフレーズが3連符により演奏されます。一方で、伴奏の左手は通常の8分音符で演奏されているためにポリリズムとなっています。

ドビュッシーの曲では、5音音階をポリリズムの中に乗せる例は複数見られ、1904年に作曲された「仮面」、1907年に作曲されたドビュッシーの最高傑作の1つ「映像」などでも使用例が見られます。

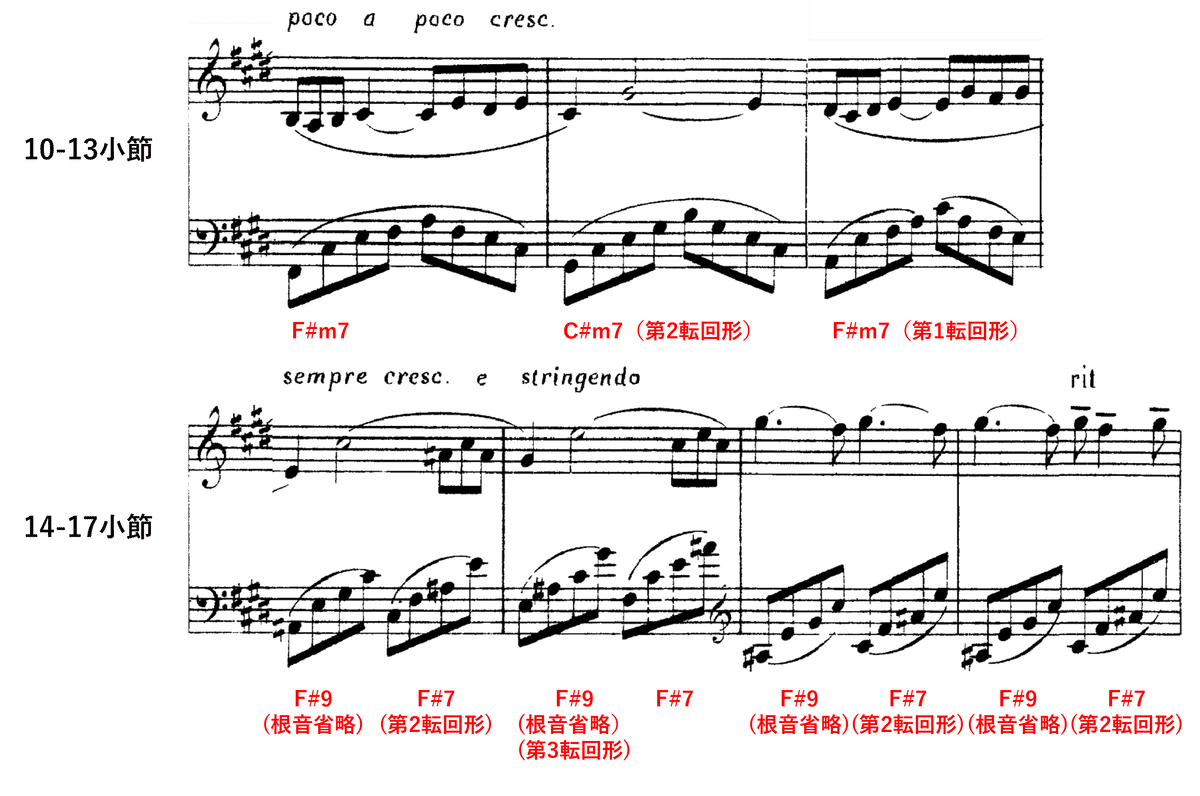

次に10小節から16小節目の和製進行を見てみましょう。

ここは、Poco a Poco Cresc(少しずつだんだん強く)や、Stringendo(だんだん急ぎこむように)という指定が付いており、巻きたてて盛り上げて!みたいに弾くとよいところですね。ここの和声進行に関して、私は次のように解釈しています。

コードでふっていますが、和声学的に解釈しています。例えば上記のF#9はポップミュージックの音楽理論でコードをふったらC#m6などとつけるでしょう。

この10-17小節目は、初めてこの楽曲を練習して弾いたときに衝撃を受けました。和声的には似たようなコードを使っていないにもかかわらず、和音の転回形を変えることによって響きのバラエティが生まれており、とても興味深いところです。

このあとは、「主題1」が再び演奏されたあと、「主題2」で見られたように、8部3連符の伴奏をベースとしたポリリズムのフレーズが7小節間続きます。この7小節も和声進行が興味深いので、私なりに解釈したものを以下に記します。

細かい解釈は私の知識ではわかりませんが、明らかに言えるのは、「とにかく7度音程」が多いということです。7度音程自体は全く珍しいものではありませんが、和音の転回形を駆使して多彩な響きを用いながら、違和感なく大半の和音に7度の音を含めて進行するのは驚きです。ここはエリック・サティの「サラバンド」や「ジムノペディ」などに通じるものがあります。

また、7度の分散和音が垣間見られるのはそこだけではありません。上記の譜例にて青色で示すように、右手の旋律には簡単な模続進行(シークエンス)が見られますが、この各部分の音を見てみると、7度の和音になっていることがわかります。もちろん、それは耳からは7度の分散和音のようには聞こえないものの、ここにも7度和音へのこだわりを感じます。

この3部形式の1部目の終盤には、次のようなフレーズが登場します。

この右手の3連符は分散和音になっており、同じくここもすべてが7度の和音になっています。さらにその和音は1度ずつ平行移動しながら上がっていきます。

先ほど19-26小節目まで7度音程の多用があり、一方でここでは7度音程の並行進行が見られました。実はこの7度音程の平行進行は、ドビュッシーのトレードマークとして初期の作品のみならず数多くの楽曲で見られています。

興味深いことに、右手だけをみると7度音程なのですが、それに付随する左手の音符は1度ずつの順次進行ではないため、一拍ずつ見ると和声的には単純な7度和音にはなっていません。

伴奏部分の和声を小節単位で見ればⅡ7→Ⅴ7→Ⅰの古典的な和声進行です。これも王道的かつ古典的ですが、最後の終止は嬰ヘ音のアポジャトゥーラが用いられ、ポップミュージックの音楽理論的には、ここの和声はE add9コードの響きが感じられます。

分析(3部形式の2部目)

3部形式のうち真ん中の部分を見ていきたいと思います。最初はホ長調で始まったこの曲は、この中間部にて下属調のイ長調に転調しています。この転調は非常に古典的なものであり特に目新しいものはありません。

ただ、3部形式の1部目でもすでにその片鱗が見られましたが、この中間部は「7度音程の結晶」とも言うべき興味深いパートです。部分的に9度音程も含まれていますが、和声の大半が、長七度、短七度の音程で曲がつながっています。それは最初の部分(以下の譜例)のコード進行を見るだけでも一目瞭然でしょう。

もちろん、これは和声学的に別の解釈もあります。例えば、最後から2番目のF#m7については、右手の嬰ヘの音は、次のホの音に進むためのアポジャトゥーラに過ぎないからです。ただし、耳に聞こえる印象として考えると、やはり7度和音の響きが強く聞かれます。

この中間部にて、興味深いのは以下の47小節目からです。

ここでは、右手だけで構成する分散和音のコードネームを書いてみました。ここまで何度も触れたように、和音の平行進行が見られ、4度ずつ上に上がっています。ポイントは、左手の伴奏部分は右手の和声を構成する音とは別の音を弾くことで、全体としては、右手だけが作る和声とはまた別の響きになります。

このあと、55小節目から中間部の出だしと似たようなフレーズが再び現れ、8小節で完結しています。そのため、この中間部自体もA・B・A'という3部形式をとっているように思います。

その次の、Risoluto(決然と)という指定から始まる63小節目は、中間部の出だしの8小節をモチーフにしたフレーズが現れ、3部形式の最後の第3部へのつなぎの役割を担っています(下記譜例)。

この8小節は、それまでの甘い雰囲気とは対照的な力強くかつ明瞭なハ長調の響きで、この転調は唐突に現れています。ホ長調へ転調しやすいイ長調のままの状態から戻るのではなく、一度ハ長調に入り、遠回りしてホ長調に戻ってくるというのも面白いですね。

もちろん、ハ長調→ホ長調などの長3度の転調はロマン派音楽には割と多く見られるために斬新な手法ではありません。やはりこの点からもこの曲はあくまでロマン派の音楽の流儀に倣っています。

分析(3部形式の3部目)

3部形式の最後となる第3部目については、そもそもこの曲が比較的、左右対称な3部形式となっているため、第3部の始まりから18小節の間は第1部目とほとんど同じです。

この第3部は最初の主題1、主題2を思い出させるのと、フィニッシュに向かうためのコーダ的な役割があります。この第3部で興味深いのは以下のフレーズです。

ここでもこの曲ならではの工夫がいくつか見られます。まず和声的にみると、Ⅳ→V→Ⅵ→Ⅴ…のように一見すると変哲もない和声進行ですが、低音部は和音の根音を用いず、多くが転回形の和声によって構成されていることです。

もう1つはドビュッシーが多用した和声の並行進行が用いられていることです。それに合わせて低音部は冒頭の嬰ハの音から12度下の嬰ヘの音まで、ずっと2分音符にて完全な順次進行でつながっています。

付け加えると、上記譜例にて青枠で記したように、右手の旋律の中にも最上部の旋律とは別に一音ずつ下がっていく対位旋律的なものが見られます。

そのあとは、II→V→V7の古典的な和声進行からなり広範囲に奏でられる、唐草模様風の3小節の分散和音を経過して、「主題2」に戻ります。ここでは、最初に「主題2」が登場したときの1オクターブ高い位置から始まります。

そして、最後は次の分散和音のフレーズで高音域まで上がっていきます。

この部分も非常にドビュッシーらしい部分です。上記を構成する音は「ホ、嬰ヘ、嬰卜、ロ、嬰ハ」だけであり、東洋的な5音音階を構成する音です。この音階は、ドビュッシーのさまざまな曲で見られ、彼のトレードマークとも言えます。

最後の終止音はホの音を右手と左手合わせて3つならしただけのものです。これで曲は静かに終わっていきます。終止音をトニックを構成する和音にせず、根音だけにする手法も初期のドビュッシーの作品にはいくらか見られるものです。終止感を弱め曖昧模糊な雰囲気を醸成します。

この曲のまとめ

このアラベスク第1番に見られる特徴をまとめると次のようになります。

この曲は、ベースとしてはロマン派音楽の系譜を受け継ぎ、例えばシューマンに代表されるような叙情的かつどこか浮遊感や夢心地のある雰囲気を持つ作品です。その意味では目新しさは多くありません。

ただし、その中にはドビュッシーならではの特徴として、

7度音程や和音の転回形の多用

和音の平行進行の多用

五音音階の多用によるオリエンタルな雰囲気の醸成

などがあり、これらは実際にドビュッシーの後年の作品でも受け継がれています。そのほか、曲名の「アラベスク」というタイトルの観点からは、流線的な分散和音による旋律、跳躍進行よりも順次進行への意識、という点が特徴として挙げられるかと思います。

この曲は、あえて大衆受けするように作曲したという意図もあるかもしれませんが、音楽的な先進性はあまり見られません。ドビュッシーの音楽に頻繁に使用される教会旋法も(ほんの部分的に片鱗は垣間見られますが)全音音階もまだほとんど登場していません。

そのため、「ドビュッシーらしさ」を分析する上ではあまり良いサンプルではないかもしれませんが、その美しい旋律は十分な音楽的価値があると思います。

サロン音楽的な聴きやすさ、親しみやすさと、ドビュッシーの独自の工夫がうまく組み合わさった素晴らしい作品であるといえるでしょう。