法務3級【預金】:預金契約の法的性質

こんばんは、皆さん勉強続けていますか?

決して休まず、一分でもいいので学習は続けていましょうね。

それでは法務3級合格に向けて、一緒に勉強していきましょう。

今回の単元は、【預金】を取り上げていきます。

法務3級の【預金】分野は、配点自体は20点を占めています。

つまり10問、【預金】について問われるということです。

ちなみに【融資】では30点、つまり15問。

【決済】も同様に30点で、15問取り組む必要があります。

最後に【銀行取引関連法】は20点で、10問、問われます。

一見、得点配当が少ないですが、勉強すればとれる問題ばかりなので

ケアレスミスの無い様に、慎重に取り組みましょう。

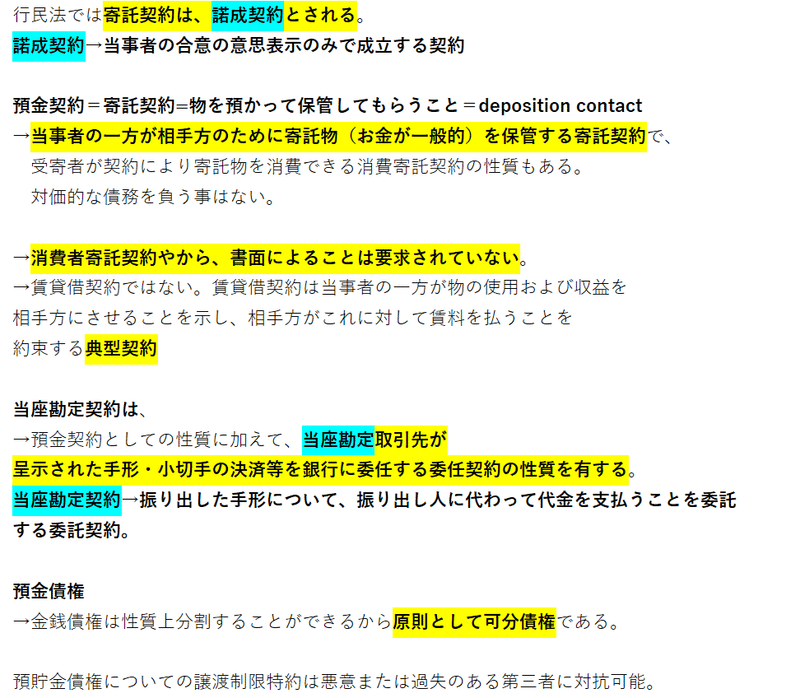

まず一つ目は、『預金契約等の法的性質』です。

ほぼ毎回の試験で、問われる「預金契約等の法的性質」は、

キーワードを抑えれば簡単に得点可能です。

キーワードは諾成契約・当事者の一方・典型契約・書面✖

例えば、「諾成契約」についてです。

この単元は、あくまでも「預金」について言及しているので、

預金が主語です。

要は、「預金契約は、諾成契約が主流になってきている」を抑えるだけ。

ちなみに諾成契約は、「目的物[預金]の引き渡しが行われていない段階

でも当事者の合意があれば成立することです。

次に「当事者の一方」です。

預金契約は、当事者の一方が相手の為に寄託物を保管する寄託契約なので、

「当事者の一方」というワードを覚えることが大事です。

またここでも寄託物は、みんな大好きなお金です。

私たちが、銀行(受寄者)にお金(寄託物)を保管してもらうことって

覚えていてください。簡単ですよね。言い換えれば!

次は、「典型契約」についてです。

よく問題中に、預金契約は賃貸借契約であるという問題が出てきます。

この答えは✖になるんですが、

理由としては、賃貸借契約=物の使用や収益を相手方にさせること

だからです。

つまり預金契約は、賃料を支払うことによって約することによって

成立する典型契約になります。

最後に「書面は✖」についてです。

結論からいうと、預金契約とは、書面によることは

要求されていないとのことです。

詳しくかみ砕くと、

預金契約=消費寄託契約であるからです。

消費寄託契約とは、受託者が寄託物を消費することができ、

これと同種、同等、同量の物を返還すればよい保管方法になります。

一般的には銀行預金などが該当します。

つまり、お金を預け入れる際に、書面などが必要なのか

と考えれば、簡単ですよね。

今日はここまで、次は【取引時確認等】について解説しますね~!

ではまた次の記事で

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?