ポエトリー/スタン・ゲッツ&アルバート・デイリー

スタン・ゲッツとピアニスト、アルバート・デイリーの83年デュオ演奏作品『ポエトリー』を取り上げましょう。

録音:1983年1月12日

スタジオ:シャドウブルック・スタジオ、ニューヨーク

エンジニア:ジョナサン・ホーウィッツ

レーベル:エレクトラ/ミュージシャン

プロデューサー:スタン・ゲッツ

(ts)スタン・ゲッツ (p)アルバート・デイリー

1)コンファメーション 2)ア・チャイルド・イズ・ボーン 3)チューン・アップ 4)ラヴァー・マン 5)ア・ナイト・イン・チュニジア 6)スプリング・キャン・リアリー・ハング・ユー・アップ・ザ・モスト 7)ラウンド・ミッドナイト

膨大な作品群を誇るスタン・ゲッツですが、意外にもアルバム全曲ピアノとデュエットの作品は本作と、彼のラスト・レコーディングに該当する91年3月コペンハーゲンで行われたコンサートを収録した『ピープル・タイム』、及びその3日間の模様全てを収録し後年リリースされた『ピープル・タイム:ザ・コンプリート・レコーディングス』だけになります。

ここでのピアニストは晩年のゲッツを支え続けたケニー・バロンです。

ゲッツはラスト・レコーディングの3ヶ月後、91年6月6日に肝臓癌で逝去(享年64歳)しますが、最後まで演奏のクオリティは衰える事なく、長きに渡り密度の濃い充実したミュージックライフを送りました。

ラストレコーディングのゲッツは末期癌の痛みに苛まれていたにも関わらず、渾身の力を振り絞り、体調の悪さを微塵も感じさせない演奏を繰り広げました。

当時のゲッツ・カルテットのコンサートではバロンとのデュオ演奏も行われていました。その素晴らしい演奏に取り巻きがレコード会社に録音を進言しましたが、難色を示され、この時はリリースを考慮せずにデュオ・レコーディングが行われました。

その後ゲッツの容体は悪化し演奏困難に陥り、結局こちらが文字通りのラストレコーディングとなり、理想的なパフォーマンスを収録できたので発売に漕ぎ着けました。

ですので当初から企画されたピアノとデュオ作品は本作だけになります。しかもゲッツ自身のプロデュース作品という事で、アルバムの存在としては稀有なものになりました。

彼の作品は圧倒的にワンホーン・カルテットが占めていますが、ワン&オンリーな音色、スタイル、ブロウや誰よりもスインギーなタイム感、オリジナリティ溢れる歌心を堪能させてくれます。

ワンホーンでの演奏は、管楽器奏者の本質を披露する最良のフォーマットと言えます。

同時にビッグバンドのサックス・セクションへの参加、クインテット、セクステット等の複数の管楽器奏者を有するユニット、ヴォーカリストの伴奏、彼の代名詞でもあるボサノヴァでの味わい深く枯れたブロウ、ジャズフェスティヴァル等のオールスターズでのジャムセッション演奏、どのようなシチュエーションでも確実にゲッツ・ワールドを表現していて、完璧なまでの表現力と柔軟性を持ち合わせたテナーサックス奏者として、ジャズシーンに君臨し続けました。

そんな彼が最小限のユニットでのレコーディングを行うのには、相方のピアニストの力量は言うまでも無く問われますが、採用条件としてそれだけで済む筈がありません。

アルバート・デイリーはゲッツのバンドに73年頃から参加し、74年には数枚の私家ライヴ録音盤で演奏を確認出来ます。そして75年には正式に2作のアルバムを録音しています。

3月にジョアン・ジルベルトをフィーチャーしたボサノヴァ作品『ザ・ベスト・オブ・トゥ・ワールズ』、10月にクリント・ヒューストン、ビリー・ハートを擁したカルテットでストレート・アヘッドなジャズを演奏した『ザ・マスター』。

前者はジルベルトの弾くアコースティック・ギターが伴奏のメインであるため、ピアノの存在感はさほどありませんが、後者ではバッキング、ソロ共にピアニストに要求の多いゲッツを納得させるレヴェルの演奏を聴かせています。

その後ゲッツはカルテットにジョアン・ブラッキーン、続いてアンディ・ラヴァーン、ルー・レヴィーらのピアニストを迎え作品をリリースし、本作録音83年当時はジム・マクニーリーがレギュラーを務めていました。彼ともレコーディングを残しています。

ゲッツにはピアニストを含めリズムセクションのメンバーを頻繁に替える傾向がありますが、自己のプレイを活性化させる狙いがあったのだと思います。

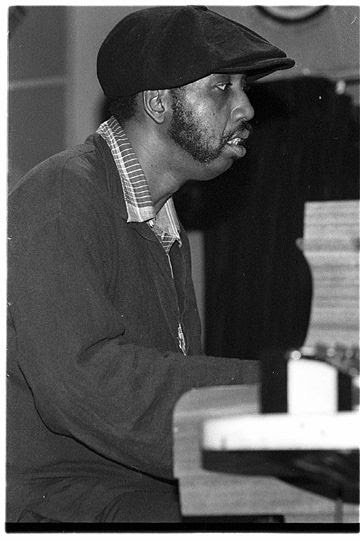

デイリーのプロフィールをご紹介しましょう。1939年6月ボルティモア生まれ、幼少時よりピアノを弾き、地元の大学で学びます。64年にニューヨークに進出、デクスター・ゴードン、ロイ・ヘインズ、サラ・ヴォーン、チャールズ・ミンガス、フレディ・ハバード等と共演します。ウディ・ハーマン・アンド・ヒズ・サンダリング・ハードやアート・ブレイキー・アンド・ザ・ジャズ・メッセンジャーズにも参加し、70年代はソニー・ロリンズ、エルヴィン・ジョーンズ、アーチー・シェップ達とも共演します。

60年代後半から70年代のジャズシーンをジャズ・ジャイアンツと共に足速に駆け抜けた感のある、決して派手ではありませんが、実直なタイプのピアニストです。

82年当時ゲッツはカルテットとは別にピアニストとデュエットのアルバム制作を考えていました。彼の息子のスティーヴ・ゲッツがマネージャー、プロデューサー的役割を果たしていて、その彼の発案のようです。「老いては子に従え」をゲッツも実行していた訳ですね。

ピアニストのチョイスに際し、レギュラーのマクニーリーがメル・ルイス・オーケストラのツアーで2ヶ月間欧州に出ていたのもあり、準レギュラーとして以前からプレイを評価されていたデイリーに白羽の矢が立ちました。

しかし慎重なゲッツは起用するべきか迷ったそうで、デイリーはマクニーリー不在時のカルテットのエキストラも務めており、バンドのリハーサルの前にデュエットの練習を行い、デュエット単体でも練習を繰り返し、最終的にレコーディングする事を決めました。

長時間リハーサルに費やしたので、恐らくレコーディングの際には多くの楽曲を録音したと考えられます。いずれ『ポエトリー:ザ・コンプリート・レコーディングス』と言う形で、日の目を見る時が来るかも知れません。

才能が有りながら、不遇の存在であったデイリーをシーンに紹介する目論見も、ゲッツにはあった事でしょう。実は彼がエイズのため録音翌年の84年6月26日に享年45歳で亡くなります。ゲッツがレコーディングを決意したのは既にデイリーが発症し、余命幾許も無い事を知ったからかも知れません。

エイズは現在でも不治の病ですが、近年コントロールしながら普通の生活を送ることが可能になりました。しかしエイズが出現した80年代初頭、その深刻さには計り知れないものがありました。

アルバム・リリースが翌84年なので、デイリーの逝去に合わせてのトリビュートと考えられ、本作がゲッツの諸作中異色なのはそのような理由がありそうです。

そして収録7曲中2曲がゲッツが入らないデイリーのソロピアノです。ゲッツの作品で彼不在の演奏は殆ど例がありません。これは彼のソロピアノを是非残しておこうという、プロデューサー、ゲッツの采配に違いないでしょう。

それでは収録曲に触れて行きましょう。

1曲目チャーリー・パーカーのコンファメーション、冒頭サックスのメロディから始まり、ピアノの伴奏が遅れてついて行きます。カウント無しでアカペラでゲッツが演奏し始めた可能性を感じます。

リズミックなテーマのブロウは、ゲッツのスインガー振りを物語っていますが、ソロが始まるといきなり上の音域でソロを取り始め、加えて音量もヴォリュームアップ、気持ちの昂りを感じます。

コードに対するスケールやテンションの設定に基づくフレージングの巧みさ、同時に歌心に由来する間の取り方、様々なニュアンスを挿入しつつのプレイはゲッツの音楽性そのもの、個性的且つチャレンジ精神を忘れないリアル・ジャズマンの姿勢を感じます。

テナーサックスの音色は、こもっていながらもエッジの効いた、かつスモーキーさが合わさる、彼ならではの個性です。

シャウトした際に聴かれる高音域E音の割れ具合のインパクト、ヴィブラートの様々なヴァリエーション、また雄弁に主張するかと思えば耳元で囁くように、恰も数多くの時事ネタやジョークを交えながらの能弁な会話、スピーチ名人が専門用語を巧みに駆使しながら大勢を説得せしめる、弁論大会の一コマとも言えます。

デイリーのバッキングはゲッツのプレイに対する的確な寄り添い方に加え、ソロの構築に際して極力邪魔をせず、しかし主張を込めています。ゲッツの豪放磊落、自由奔放なアプローチには欠かせない伴奏手法です。

テナーソロは次第にエキサイト、16分音符多用が目立ち一層ラインが細かくなり、最低音域への急降下も駆使し、さあこれから新たな展開を、と言う所で2コーラスを、体言止め風フレーズで終了させます。

意外なコンパクトさは、ピアノソロ後に行われるソロのトレードでの盛り上がりを意識し、余力を残したのかも知れません。

デイリーはそのフレーズを受け継ぎソロを開始します。彼のインプロヴィゼーション・テイストはインサイドに脚を置きつつも、フットワーク軽く、何か事象があればすぐさま別のポイントに移動出来る瞬発力を持ち合わせています。

彼のスタイルはバド・パウエルをルーツに、スパイスとしてコンテンポラリーさ加えた端正なアプローチです。

ゲッツと同様に2コーラスのソロ後、テナーと4小節ヴァースが開始されます。1コーラス目は互いを聴きながら丁々発止とフレーズが交わされ、2コーラス目はソロの同時進行となり、密度の濃い展開へ、3コーラス目に入るとゲッツのフレーズの入り具合に、彼が若い頃に影響を受けたレスター・ヤング的である、4小節単位を跨った偶数小節から始まるアプローチが顕著になります。これはソロへの入魂の証と捉えています。

その後サビからテーマになり、エンディングはイーヴン系のリズムによるヴァンプが始まりますが、こちらは予め決めていたと思われ、次第に収束向けディミヌエンドして行きます。

2曲目はサド・ジョーンズの名曲ア・チャイルド・イズ・ボーン。

ピアノの内省的でダークなサウンドを感じさせるイントロからゲッツのテーマ奏へ、なんと魅力的な音色を伴った美しいプレイでしょうか。枯れた味わいと哀感、そして語尾のヴィブラートが堪りません!

テーマの後、メロディの延長線上にあるソロが繰り広げられます。フレージングの独創的なテイストに改めてゲッツのクリエイティヴさを感じます。

最後のトリルを受け継ぎピアノソロへ、コード内に存在する特に有効な音を選びつつ、ラインを組んでいるように感じます。

ラストテーマでは気持ちの入り具合が深まり、ゲッツの別な表現方法を聴き取ることが出来ます。

3曲目マイルス・デイヴィスのチューン・アップ、イントロにはバド・パウエルのウン・ポコ・ロコのイントロが用いられています。

かなり速めのテンポ設定、♩=300以上はありそうですが、両者はものともせず演奏を展開して行きます。

デイリーはリズム・キープが主体のバッキングですが、たっぷりとした安定感を提示し続けています。

ゲッツもリズム・マスター振りを遺憾なく発揮した、スムーズなソロを終始聴かせています。デイリーもゲッツの繰り出すダイナミクスやフレーズの間に、相応しいアプローチ、フィルインを適宜プレイします。

1曲目のコンファメーションでは多少タイムのラッシュを感じましたが、こちらでは躊躇ないスムーズさを披露しています。

続くピアノソロは本作中白眉のプレイ、彼の持てる音楽性を総動員したかの、深い次元にまで到達したテイストを聴かせます。

この選曲はデイリーの十八番ゆえと感じました。

ソロの最後にはイントロ同様にウン・ポコ・ロコのイントロが演奏され、ラストテーマへ。

エンディングでは予め設けられたであろうヴァンプをプレイ、更なる展開を聴かせます。

4曲目バラード定番の一曲、ラヴァー・マン。ゲッツが抜けてソロピアノで演奏されます。前述のゲッツ・リーダー作『ザ・マスター』にも収録されていますが、こちらはカルテットで演奏されています。

イントロではチャーリー・パーカーのパーカーズ・ムードのイントロが断片的に演奏され、テーマに続きます。ラヴァー・マンと言えばパーカーですから。

一貫しての叙情的、耽美的プレイから、メロディを慈しみながら打鍵しているように聴こえます。

ソロは意外性のある展開も交えますが、チュラルさを大切にした演奏です。彼のプレイにはさほど強い自己主張は感じられず、謙譲の美徳を見出せるので、リーダー・タイプではなく、サイドマン気質のピアニストと言えましょう。

ラストでは2度ほどさり気なくピアノの弦を弾(はじ)いた音が聴こえます。

5曲目ディジー・ガレスピーの名曲ア・ナイト・イン・チュニジア、ピアノによる定番のイントロから始まります。

テナーの力強いメロディ奏には曲への思い入れを感じ、ここでのゲッツのプレイは本作の目玉と言えます。

インタールードで聴かれるメロディの拍をずらしたフェイク、フィルインはとてもユニークなもの、スリリングなピックアップ・ソロからアドリブの本編へ。

的確にしてチャレンジ精神旺盛なアプローチ、コード・チェンジを辿ると言うよりも、強力なイメージを具現化するために、寧ろコード進行を利用するかの手法には心から敬服してしまいます。

洗練されたセンスと確実なテクニック、歌心と美的感覚全てが高次元で内包された申し分の無いインプロヴィゼーションですが、反してその背後には蠢く、どろどろとした魑魅魍魎の存在を感じてなりません。

ゲッツ独自のジャズ・スピリット、表現力は彼の複雑な人間性を反映したものと解釈しています。

これらの理解には自分自身、彼のアルバムを聴き続け、また赤裸々に彼のプライヴェートが語られたゲッツの伝記『音楽を生きる』(ドナルド・L・マギン著、村上春樹訳)を読んだ事で、得られたと思っています。

美醜、愛憎、華やかさと孤独、繁栄と退廃といった相反する事象が、彼の中で同時進行して音楽を形成しており、ここでの演奏に代表される様に、入魂の演奏になればなるほどその度合いは増し、華やかな面は一層顕著に表出しますが、ダークサイドも見え隠れしつつ、しっかりと存在し、演奏に根を生やしています。

余人を寄せ付けない純粋な芸術表現には、ジキル博士とハイド氏的な二面性が、実は不可欠と捉えています。

猛烈な2コーラスのソロ後に再びインタールード、グッとテンションを落としてスペーシーに、フェイクを含めてメロディを演奏しています。

続いてピアノのピックアップソロ、リズムを取るためのデイリーによる足踏み音が聴こえます。

ゲッツの演奏ほどクリエイティヴさを感じる事が出来ませんが、しっかりと纏めた展開を示し、イントロのパターンに持って行きます。

ラストテーマはよりストロングなゲッツのブロウ、そしてカデンツァへ。

テナーの独奏になるとピアノの音が無くなるため、サックスの付帯音の豊富さが際立ちます。か弱き存在の付帯音、いつもは他の楽器の音によって、いとも容易くかき消されています。

チュニジアのエンディングでのキメ・フレーズにゲッツの豊かなニュアンスも加わり、華やかに、しかし哀愁を保ちつつFineとなります。

6曲目スプリング・キャン・リアリー・ハング・ユー・アップ・ザ・モストは、ゲッツ自身も何度か取り上げている、美しさが一際映えるバラード、印象的なヴァースは割愛され、イントロに曲冒頭のコード進行が繰り返されます。

ここでのゲッツの音色が他と異なっています。「コーッ」と言う木管楽器的な鳴り方が特に際立っているのです。

これは彼のサックス奏法であるダブル・リップにより、ルーズなアンブシュアーで得られた故の鳴り方です。

楽曲のイメージによって自在に音色を操れるマエストロ、同時に「シュワー」と言うハスキーな成分も存分に聴かれ、彼の作品タイトルにも付けられたニックネーム、「スティーマー」の本領発揮です。

普段あまり行わないオルタネート・フィンガリング音もメロディ奏に織り込みつつ、崇高なまでに美しい世界を構築しています。デイリーのバッキングもゲッツに寄り添い、サビの部分をドラマチックに盛り立てています。

テーマ後ピアノが半コーラスソロを取ります。淡々とした、脱力も感じさせるソロに続きサビからラストテーマです。

タイム感の素晴らしさを誇るゲッツですが、バラード演奏の際には空間に縦糸横糸を張り巡らしたかのように、よりタイトなリズムを繰り出し、バラード表現を確実なものに仕立てています。

エンディングのルバートでは二人の音楽性が合体し、深い真善美を表現しています。アウトロはイントロと同じコード進行で統一性を持たせています。

7曲目ラストを飾るのはセロニアス・モンクの名曲ラウンド・ミッドナイト、デイリーのソロピアノ演奏の2曲目です。

作品のエピローグに相応しい内容となりました。夜の静寂(しじま)に静かに鳴り響くかのプレイは、彼の美的センスを顕にしています。

ゲッツが雇った歴代のピアニストの中で特に抜きん出た個性がある、存在感を認める事が出来る訳ではありませんが、ゲッツのお眼鏡にかなってカルテットに参加、例外的なデュエット作品への抜擢、同じくソロピアノを収録されたデイリーです。シーンで演奏し続けていれば、更なる活躍ぶりを知る事が出来たでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?