神の言葉は人を生かす

「白馬の王子様」は、乙女の憧れの極みであった。アーサー王などの源流が想像されることがある。ヨハネの黙示録19章には、王子様とは書かれていないが、白馬が決定的な場面で登場する。

19:11 そして、わたしは天が開かれているのを見た。すると、見よ、白い馬が現れた。それに乗っている方は、「誠実」および「真実」と呼ばれて、正義をもって裁き、また戦われる。

いやいや、これはやはり王子様であるに違いない。先取りして申し訳ないが、ここにイエス・キリストを見る、というのが、たぶん最もノーマルなのだ。

19:12 その目は燃え盛る炎のようで、頭には多くの王冠があった。この方には、自分のほかはだれも知らない名が記されていた。

19:13 また、血に染まった衣を身にまとっており、その名は「神の言葉」と呼ばれた。

「この方の衣と腿のあたりには、「王の王、主の主」という名が記されていた」(19:16)という部分を含めて、この方にはいくつかの名が記されている。今日の説教では、そのうち「神の言葉」という点に焦点を当てられていた。確かに、「初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった」(ヨハネ1:1)と始まった福音書では、この「言」はイエス・キリストのことだ、と理解するのが常識である。

因みに、ここで「言」と訳されていたり「言葉」と書かれていたりする語は、どちらもいわゆる「ロゴス」であって、原語に差異はない。

説教者は、黙示録の最初から網羅して説教をすることを、この一年間以上試みている。もちろん教会暦その他の理由で、途中に別の箇所を取り上げることはあったが、この黙示録を連続して講解説教していることには違いない。それは、黙示録を少しずつ切り取りながら説き明かしていることになる。だが、説教者は今日、大胆なことを告げた。

昔、この黙示録全体を、ひとつの説教の如くに、一度の礼拝で全部読み上げていたのではないだろうか。

想像が現実であったかどうか、それは分からない。だが、一つの場面で残酷であったり悲しい結末であったりするようにして切れ切れに取り上げるよりは、確かに、この先幸せな結末が待っているものとして、困難な箇所を乗り越えて聞きとっていくのが、終末の物語を味わうには、最も健全であるのかもしれない。

今回は、ある意味で胸の空くような、善の勝利の活劇的場面である。表現そのものは非常に酷い。説教者は、鳥葬の話まで持ち出して、ここにある場面を鮮烈に聴く者に印象づけていた。ただ、それは古代の出来事という、自分とはかけ離れたものだとしてはならない見方を、さりげなく提示していた。現代でも、戦死するということは、このような残酷さを伴うものではないのか、と。

もちろん、戦死というのは、映画やアニメで時に美しく描かれるような犠牲精神の華であることは、まずめったにない。戦死の理由は、病死と餓死が大多数であった、とも言われる。朝ドラでは史実に基づく「病死」ではあったが、決して勇敢に死んでゆく特攻隊のような姿がメインではないし、その特攻隊でも、敵艦に突っ込める機は非常に少なかったとも聞く。これを美化して描く作家もいるが、警戒しなければならない。

加藤常昭先生が、牧師という立場を退くときに、ずっとヨハネの黙示録の講解説教を続けたのだという。この説教集は、少なからぬ人々に影響を与えているというが、実のところ説教者自身もまた、ここからインスパイアされていることを告白している。そして、残酷な場面は、括弧に入れるかのようにして読み、その先を待つべきことを強調した。その残酷な恐怖の描写は、イエス・キリストの福音に、決して反してはいないのである。

但し、人間そのものに悪の根源を還元するのは、適切な見方ではない。獣なり悪魔なり、何かしら罪へと人を誘い込み支配しようとする存在があるのであって、黙示録は、それをしばし存分に暴れさせておいて、結局のところは、それを踏みつけるストーリーを伝えようとしているというのである。

ここで用心しなければならないことがある。キリスト者の中に、罠がある。こうした悪が滅びる場面を見ると、これは聖書を信じなかった者の行く末であって、自分は聖書を信じているからこの悪の滅びる様を、気分良く観戦しているようなものである、と勘違いしてしまうことである。自分は信じている、だから無条件に、悪とは反対側にいるのであって、黙示録の出来事は、どこかテレビや映画でも見ているような景色だと、錯覚してしまうのである。

このような当事者意識の欠落は、本当に罠である。「信じる者は永遠の命を与えられる」という教義を信じているなら、それはそれでいい。だが聖書には、「信じていると言いながら云々」という記述も沢山ある。自分に都合の好いところだけを信じて、気に入らないところは信じない、という恣意的な読み方や受け止め方をしているような「信仰」は、もしかすると、この黙示録が一番警告している問題点であるのかもしれないのだ。それこそ、悪に取り憑かれているということなのである。

さて、説教者はここから、そのように何かに取り憑かれたようにしか思えない事例を並べ始める。最近の陰惨な事件報道もそうだし、しばらく前から止まない世界における戦争についてもそうだ。しかもその戦争は、キリスト者やユダヤ教信者が、中心となって引き起こし、続けているという点がさらに深刻である。

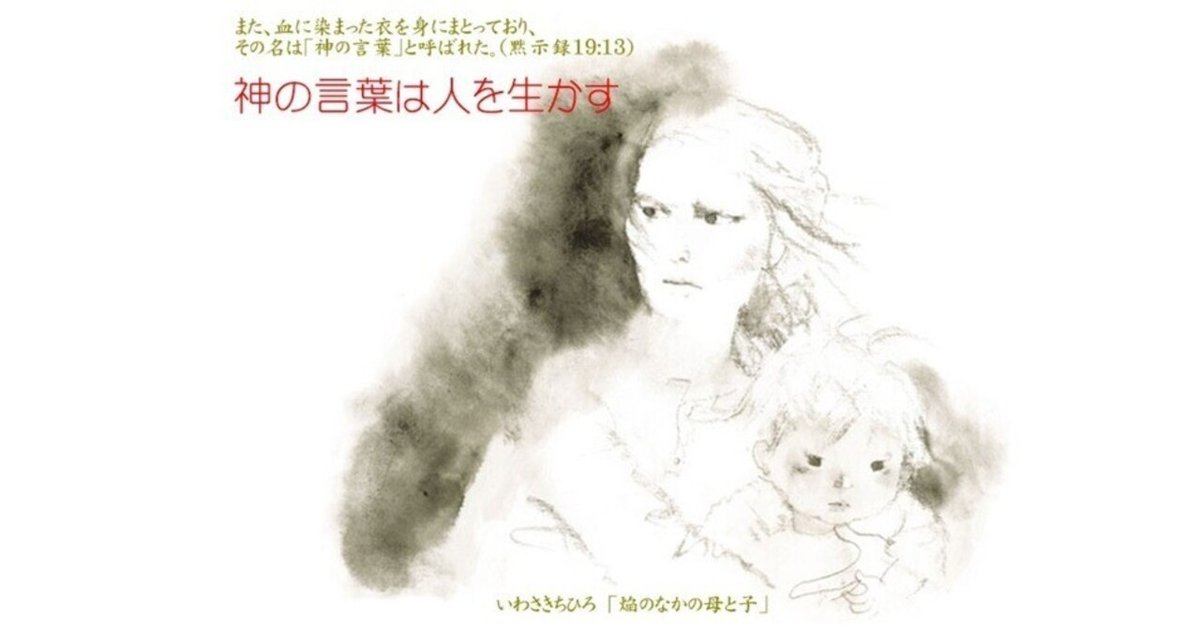

思い入れがあるのは、いわさきちひろさんの話も登場した。優しいタッチで、子どもの世界を描く画家・絵本作家である。どれも、見る者がつい微笑んでしまうようなやさしい絵である。とばかり思っていると、『戦火のなかのこどもたち』という本があり、たとえば厳しい顔をして子どもを護ろうとする母親の絵があるのだという。ベトナム戦争をきっかけに描かれた絵であるそうだ。

これは、現在進行形なのである。そして、私たちはそれを傍観しているのである。

絵本といえば、松居直(ただし)さんを忘れることはできない。説教者にとり、思いで深い人の一人であるという。この教会でも講演をされたことがあるのだという。福音館書店の創業に関わり、長くその社長を務めた方である。

松居さんは、礼拝の聖書朗読のときに、皆が一斉に聖書に目を落とし食い入るように見ているのは何故か、と尋ねたそうである。朗読は聞くものではないのか。私はこれをやはり松居さんの本から受けたような気がする。ある頃から、朗読では決して聖書の文字を追わないようにしたのだ。聖書の言葉は、古来「聴くもの」であって、読むものではなかった。これは大抵の本が実はそうなのであるが、聖書は特に「神の声」を「聴く」という営みが肝要なのである。そのことを、たぶん私もこの方に教えられたのだと思う。

ちょうど東京で無差別殺人事件が起きた頃であったが、松居さんはそのとき、推測に過ぎないがあの犯行を起こした若者は、絵本を読み聞かせしてもらったことがないのではないか、と悲しんでいたという。確かにそれは、あくまでも推測に過ぎないとは思う。が、私はとにかく、三人の息子たちに、とことん絵本を読み聞かせてきた。自然と読み方も心得たし、ある部分は松居さんの本から教えてもらった。絵本の持ち方や話し方など、基本的ではあるが、かなりの知識と実践を得ていると思う。

小学校の絵本読み聞かせのボランティアを一年間したことがあったが、最初の集まりで、ベテランの方が、試しに私に読ませて、どういうところを直したらよいかの見本にしようとしたのだが、すっかり聞き入ってしまっていた。なにも私が巧いなどと言いたいのではなくて、とにかく絵本の読み聞かせは十数年間、日常だった、ということだ。だから、若いパパママには、なんとしても言いたい。絵本の読み聞かせについて学び、子どもに読み聞かせ続けなさい、と。そしてできれば図書館に足繁く通い、たくさんの絵本に子どもが触れるようにしなさい、と。

絵本の読み聞かせは、戦争の対極にある。説教者はそこまでは言わなかったと思うが、そういうことが言いたくて、松居さんの話を持ち出したのだろう、と私は思う。

白馬の騎士は、イエス・キリストである、と言った。また、その名のひとつは「神の言葉」であった、と書かれてある点に注目した。説教者はここで、どうしても知らせなければならないことを強く叫んだ。

神の言葉は、悪を断ち、人を生かす。

その悪は、自分と離れたところにあって、自分は傍観者として悪の外にいて、自分は悪を評論していればよい、というような性質のものではない。説教者は「私たちも獣のようになってしまう」と警告した。その通りだ。すでに悪魔に魅入られているかもしれない。そのことに、残念ながら人間は自分で気づくことができないのだ。

もし、すでに悪のウイルスが侵入して、私たちの免疫系統が麻痺してしまっていたとしたら、自分ではもうどうしようもなくなってしまう。神の言葉は、そのような私を、殺してしまうだろう。否、殺さなければならないのである。私は、死ななければならないのである。神の言葉は、人を殺すのだ。殺さねばならないのだ。この過程なくして、命は与えられない。だが殺されたのに命とはどういうことか。そのためにキリストの死と復活があった。

そう、神には何でもできる。神の言葉は、それと同時に――もしかすると三日くらいかかるかもしれないが――、人を生かすのである。罪に死ぬということは、その後はまるで括弧に入れられたかのごとく、その後に与えられる命が輝くときが待っている。このことは、私の福音観そのものである。神の言葉は何をするか、と問われれば、そっくり同じことを私も口走ることだろう。その意味で、この礼拝説教は、私の信仰のためにも、とても慰めになった。

神の言葉は、剣や暴力で、人を殺すのではない。爆弾やミサイルで殺すのではない。私たちの戦いもまた、そうしたもので相手を殺そうとするものであってはならない。確かに悪を殺す方向で戦うだろう。神の言葉が、戦うだろう。この神の言葉は、その「誠実」「真実」によって、悪を踏みつけ、その力が働かなくなるようにするだろう。そして同時に、神に属する者を生かすだろう。

尤も、その「神に属する者」という件については、いま今回は殊更に触れることはできない。さしあたり「信ずる者」としておくが、自分だけは信じているつもりになっている者のことではない、ということは、先に触れた通りである。

ところで、教会では、教会の重鎮であった方を、先週天に送ることとなった。その方が、遺体という形ではあるが、最後に礼拝に同席していた。牧師の子として、大切に育てられた。その牧師からの奥深いいろいろなつながりによって、こちらの教会で信仰生活を送ることとなったらしい。牧師の父親は、戦後牧師を辞した。戦争に対して、抵抗できなかった自分が、戦後福音を語り続けることができなくなった、というようなことらしい。もちろんもっと深い様々なことが関わっているのだろうけれども。

それで辞したとき、家族でピクニックに出かけた思い出を快く記憶していた。山上の説教のイエスの八福の教えを、父親が語ったのだという。説教者は、この箇所をひとつも省略することなく、この場で読み上げた。「幸いなるかな」というその言葉が、この方を天に招く祝福の言葉として、いま取り巻いている幻を、私もまた共に見せて戴いた。

教会の出版物をしばしば編集し、また録音から原稿をつくるなどの労苦も背負われたことだろうと思う。また、手話通訳がいるわけでもなく、ろう者に対する配慮も礼拝の中では特に見られないこの教会において、聾関係のイベントなどのアピールが度々あることを私は不思議に思っていたが、どうやらこの方が、日本聾話学校という、私立のキリスト教関係のろう学校に勤務していたことが、関係しているようである。私の妻は、ろう者に手話通訳という形で福音を伝えることを、長い間使命と受け止めていたが、それは、福音が語られる教会があってこそのものだった。せっかく巡り会ったこの教会の、人を生かす言葉が、ろう者にもその都度伝えられたらよいだろうに、と私は密かに祈っている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?